Реактивный гидросамолёт Р-1 (изделие «Р») (СССР)

12 июня 1948 г вышло Постановление СМ СССР за №2061-803сс о разработке реактивного гидросамолета. Эта машина, получившая в ОКБ обозначение «Р» должна была иметь два мотора РД-45 (лицензионный вариант британского ТРД «Нин» наивысшую скорость 750-800 км/ч на высоте 5000 м, техно дальность полета 2000 км, практический потолок 12 000 м. Главное предназначение изделия «Р» определялось как морской лазутчик, который мог бы употребляться и в качестве бомбовоза, беря в перегрузку до 1000 кг бомб. По наибольшей скорости самолет «Р» не уступал главным на тот период американским палубным реактивным истребителям FH1 «Phantom» и F9F «Panter» не говоря уже о поршневом F8F «Bearcat». А вот дальность полета из-за «прожорливости» первых реактивных движков была очевидно недостаточна для морского лазутчика. Но, сообразуясь с воззрением И. В.Сталина, что «Воевать будем не у берегов Америки!» следовало хлопотать сначала о крепкой обороне морских рубежей СССР а для этого тактических способностей первенца реактивного гидроавиастроения хватало.

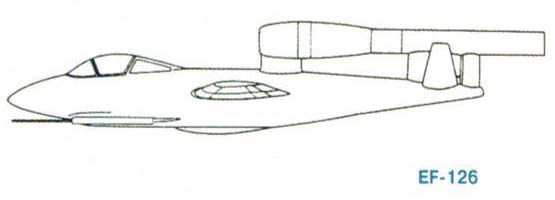

В окончательном варианте 1-ая русская реактивная летающая лодка, получившая индекс Р-1 имела взлетную массу 17000 кг и комплектовалась 2-мя ТРД типа ВК-1 с тягой на взлетном режиме по 2700 кг Движки располагались на соединениях консолей с центропланом. Для удобства эксплуатации на земле и на плаву обечайки воздухопоглотителей и боковые крышки капотов сделали откидными. В открытом положении они служили в качестве площадок для работы на движках. На гондолах предусмотрели возможность подвески стартовых ускорителей.

В ноябре 1951 г 1-ый макет Р-1 был закончен постройкой и передан на фабричные летные тесты на гидробазу ОКБ в Таганроге. Пилотировать его был должен летчик-испытатель НИИ-15 ВМС полковник И.М.Сухомлин. 22 ноября начались пробежки и поначалу ничто не сулило проблем. Обычно самолет выпускали в 1-ый полет после пробежек на скоростях до 0,7 взлетной. В этом спектре скоростей Р-1 вел себя нормально, но когда решили выполнить пробежку на скорости, равной 0,8 взлетной выше 165 км/ч) начались продольные колебания таковой силы, что самолет выкидывало из воды. Один раз машина чуть ли не встала на хвост, и только моментальная реакция летчика предупредила катастрофу. К огорчению, принятые меры не дали никакого эффекта. С началом ледостава на Азовском море 7 декабря тесты были прерваны до весны 1952 г.

30 мая 1952 г. летчик-испытатель И М Сухомлин и бортмеханик С. И. Кондратенко сделали на Р-1 1-ый полет В воздухе на скорости выше 370 км/ч появилась тряска хвостовой части, а на посадке лодка сделала три маленьких «барса» («барсы» - самопроизвольные краткосрочные отрывы гидросамолета от воды). Фуррор был налицо - 1-ый российский реактивный гидросамолет мог взмывать и садиться, но это не означало, что гидродинамический барьер неустойчивости остался сзади. На борьбу с бафтингом и «барсами» спецы ОКБ совместно с спецами ЦАГИ затратили все лето 1952 г. Во время насыщенных испытательных полетов опробовались разные варианты обводов лодки, хвостовой части самолета и конфигурация взлетно-посадочной механизации.

После окончания испытаний Р-1 употреблялся в качестве летающей лаборатории и учебно-тренировочного, пока в одном из тренировочных полетов в феврале 1956 г летчик-испытатель М. Власенко не сделал аварийную посадку в Геленджикской бухте с выбросом машины на отмель. Восстанавливать самолет после чего не стали, и он по последней мере до 1959 г стоял на испытательной базе в Геленджике. Наряду с доводкой Р-1 шли работы по второму варианту летающей лодки «Р» - Р-2, макет которой был предъявлен заказчику 30 июля 1952 г Практически это был макет носовой части, потому что крьшо, хвостовое оперение и остальная часть лодки были такими же, как у Р-1.

12 июня 1948 г вышло Постановление СМ СССР за №2061-803сс о разработке реактивного гидросамолета. Эта машина, получившая в ОКБ обозначение «Р» должна была иметь два мотора РД-45 (лицензионный вариант британского ТРД «Нин» наивысшую скорость 750-800 км/ч на высоте 5000 м, техно дальность полета 2000 км, практический потолок 12 000 м. Главное предназначение изделия «Р» определялось как морской лазутчик, который мог бы употребляться и в качестве бомбовоза, беря в перегрузку до 1000 кг бомб. По наибольшей скорости самолет «Р» не уступал главным на тот период американским палубным реактивным истребителям FH1 «Phantom» и F9F «Panter» не говоря уже о поршневом F8F «Bearcat». А вот дальность полета из-за «прожорливости» первых реактивных движков была очевидно недостаточна для морского лазутчика. Но, сообразуясь с воззрением И. В.Сталина, что «Воевать будем не у берегов Америки!» следовало хлопотать сначала о крепкой обороне морских рубежей СССР а для этого тактических способностей первенца реактивного гидроавиастроения хватало.

В окончательном варианте 1-ая русская реактивная летающая лодка, получившая индекс Р-1 имела взлетную массу 17000 кг и комплектовалась 2-мя ТРД типа ВК-1 с тягой на взлетном режиме по 2700 кг Движки располагались на соединениях консолей с центропланом. Для удобства эксплуатации на земле и на плаву обечайки воздухопоглотителей и боковые крышки капотов сделали откидными. В открытом положении они служили в качестве площадок для работы на движках. На гондолах предусмотрели возможность подвески стартовых ускорителей.

В ноябре 1951 г 1-ый макет Р-1 был закончен постройкой и передан на фабричные летные тесты на гидробазу ОКБ в Таганроге. Пилотировать его был должен летчик-испытатель НИИ-15 ВМС полковник И.М.Сухомлин. 22 ноября начались пробежки и поначалу ничто не сулило проблем. Обычно самолет выпускали в 1-ый полет после пробежек на скоростях до 0,7 взлетной. В этом спектре скоростей Р-1 вел себя нормально, но когда решили выполнить пробежку на скорости, равной 0,8 взлетной выше 165 км/ч) начались продольные колебания таковой силы, что самолет выкидывало из воды. Один раз машина чуть ли не встала на хвост, и только моментальная реакция летчика предупредила катастрофу. К огорчению, принятые меры не дали никакого эффекта. С началом ледостава на Азовском море 7 декабря тесты были прерваны до весны 1952 г.

30 мая 1952 г. летчик-испытатель И М Сухомлин и бортмеханик С. И. Кондратенко сделали на Р-1 1-ый полет В воздухе на скорости выше 370 км/ч появилась тряска хвостовой части, а на посадке лодка сделала три маленьких «барса» («барсы» - самопроизвольные краткосрочные отрывы гидросамолета от воды). Фуррор был налицо - 1-ый российский реактивный гидросамолет мог взмывать и садиться, но это не означало, что гидродинамический барьер неустойчивости остался сзади. На борьбу с бафтингом и «барсами» спецы ОКБ совместно с спецами ЦАГИ затратили все лето 1952 г. Во время насыщенных испытательных полетов опробовались разные варианты обводов лодки, хвостовой части самолета и конфигурация взлетно-посадочной механизации.

После окончания испытаний Р-1 употреблялся в качестве летающей лаборатории и учебно-тренировочного, пока в одном из тренировочных полетов в феврале 1956 г летчик-испытатель М. Власенко не сделал аварийную посадку в Геленджикской бухте с выбросом машины на отмель. Восстанавливать самолет после чего не стали, и он по последней мере до 1959 г стоял на испытательной базе в Геленджике. Наряду с доводкой Р-1 шли работы по второму варианту летающей лодки «Р» - Р-2, макет которой был предъявлен заказчику 30 июля 1952 г Практически это был макет носовой части, потому что крьшо, хвостовое оперение и остальная часть лодки были такими же, как у Р-1.

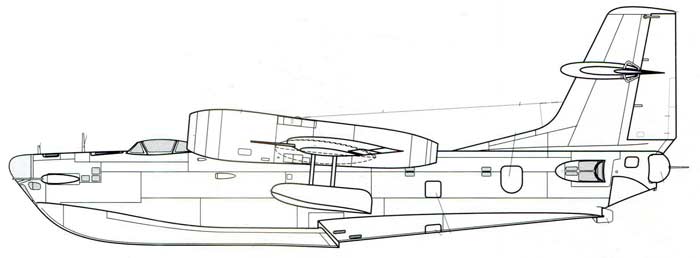

Реактивный гидросамолёт Р-1 представлял собой цельнометаллический двухдвигательный свободнонесущий высокоплан с крылом типа «чайка» 2-мя убирающимися в полете подкрыльевыми поплавками и однокилевым вертикальным оперением. Экипаж самолета состоял из 3-х человек - летчика, штурмана и стрелка-радиста. Фюзеляж - двухреданная лодка с килеватым днищем, 1-ый редан треугольной формы в плане, 2-ой редан - заостренный, обтекаемой формы. Лодка делилась водонепроницаемыми переборками на 6 отсеков, непотопляемость гарантировалась при затоплении всех 2-ух отсеков. В переборках имелись герметизируемые в закрытом положении двери. В фронтальной части лодки размещались кабины летчика и штурмана, для входа в которые справа в носовой части предусматривалась дверь. В задней части лодки - кабина стрелка-радиста, дверь для входа в нее размещалась слева в хвостовой части. Для обзора задней полусферы в районе рабочего места стрелка-радиста с левого и правого борта кормовой части лодки располагались два блистера.

Отсеки с кабинами экипажа герметичные, локальный климат в гермокабинах обеспечивался системой кондиционирования. Воздух для системы кондиционирования кабин отбирался от компрессоров движков. Рабочие места экипажа, не считая того, оборудовались кислородной системой. Сиденья штурмана и летчика - катапультируемые. Для покидания самолета на палубе лодки предусматривались сбрасываемые крышка лючка штурмана и фонарь кабины летчика. Стрелок-радист покидал машину через аварийный лючок в корме. Перед нее стекло фонаря летчика имело электрообогрев.

Реактивный гидросамолёт Р-1 представлял собой цельнометаллический двухдвигательный свободнонесущий высокоплан с крылом типа «чайка» 2-мя убирающимися в полете подкрыльевыми поплавками и однокилевым вертикальным оперением. Экипаж самолета состоял из 3-х человек - летчика, штурмана и стрелка-радиста. Фюзеляж - двухреданная лодка с килеватым днищем, 1-ый редан треугольной формы в плане, 2-ой редан - заостренный, обтекаемой формы. Лодка делилась водонепроницаемыми переборками на 6 отсеков, непотопляемость гарантировалась при затоплении всех 2-ух отсеков. В переборках имелись герметизируемые в закрытом положении двери. В фронтальной части лодки размещались кабины летчика и штурмана, для входа в которые справа в носовой части предусматривалась дверь. В задней части лодки - кабина стрелка-радиста, дверь для входа в нее размещалась слева в хвостовой части. Для обзора задней полусферы в районе рабочего места стрелка-радиста с левого и правого борта кормовой части лодки располагались два блистера.

Отсеки с кабинами экипажа герметичные, локальный климат в гермокабинах обеспечивался системой кондиционирования. Воздух для системы кондиционирования кабин отбирался от компрессоров движков. Рабочие места экипажа, не считая того, оборудовались кислородной системой. Сиденья штурмана и летчика - катапультируемые. Для покидания самолета на палубе лодки предусматривались сбрасываемые крышка лючка штурмана и фонарь кабины летчика. Стрелок-радист покидал машину через аварийный лючок в корме. Перед нее стекло фонаря летчика имело электрообогрев.

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.