Сверхмалые подводные лодки проекта 907 «Тритон-1М» (СССР)

В связи с необходимостью сотворения в интересах подразделений спецназначения Разведки ВМФ особых подводных средств движения - транспортировщиков легководолазов и их вооружения и снаряжения - в 1957 году сотрудники специальной лаборатории, которая была образована для воплощения работ в интересах сил спецназначения в Институте аварийно-спасательной службы Военно-Морского Флота (в 1957 году он вошел на правах отдельного, 7-го управления, в состав Центрального научно-исследовательского института Военного Судостроения ВМФ), приступили к исследованию способности сотворения двухместного самодвижущегося подводного аппарата. В сжатые сроки русские спецы делают разработку тактико-технического задания и аванпроектирование нового подводного аппарата, после этого распоряжением начальника Аварийно-спасательной службы (АСС) Военно-Морского Флота изготовка его макета поручается Заводу №3, подчиненному АСС ВМФ.

В апреле последующего, 1958-го, года 1-й заместитель Главнокомандующего ВМФ СССР адмирал Арсений Григорьевич Головко, временно исполнявший тогда обязанности Главкома, разрешает Главному управлению судостроения выделить 100 тыс. рублей и выдать заказ на рабочее проектирование многообещающего транспортировщика легководолазов Центральному конструкторскому бюро №50 (ЦКБ-50) Министерства судостроительной индустрии (в 1966 году переименовано в Западное проектно-конструкторское бюро, а в 1998 году вошло в состав Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) «Алмаз» - сейчас АО «ЦМКБ «Алмаз» в составе АО «Объединенная судостроительная корпорация»). А уже в августе такого же года в районе Каспийска удачно прошли лабораторные и фабричные тесты нового подводного аппарата спецназначения.

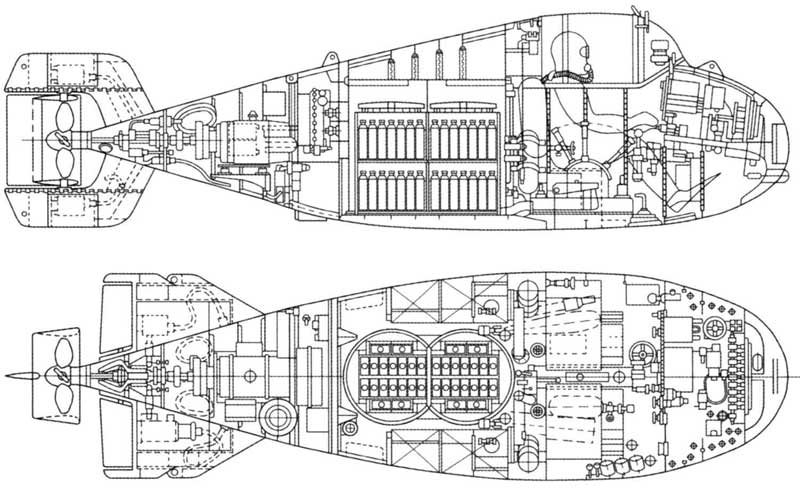

В конструктивном плане новый групповой подводный носитель легководолазов, получивший обозначение «Тритон» и имевший продолговатую форму, состоял из носового отсека, в каком располагалась аккумуляторная батарея из 12 частей типа «Т-7»; средней проницаемой части с двухместной кабиной, оборудованной защитным блистером (он откидывался вбок), средствами контроля и управления этим подводным аппаратом (ручка управления вертикальным и горизонтальным рулями, пускатель гребного электродвигателя, приборы контроля за работой гребной установки и глубиномер) и воздушными баллонами, также кормового отсека, в каком располагался гребной электродвигатель мощью 1,5 кВт с одноступенчатым редуктором, понижающим обороты мотора до 480 об/мин. Балластные цистерны размещались в носовом и кормовом отсеках, а на валу гребного электродвигателя был установлен трехлопастный гребной винт поперечником 400 мм. При всем этом подводный аппарат «Тритон» имел последующие главные тактико-технические свойства: длина - 5500 мм, поперечник - 700 мм, масса - 750 кг.

После проведения испытаний «Тритона», на которых он прошел под водой без всплытия дистанцию 8 миль со скоростью подводного хода 2,3 узла, показав при всем этом неплохую маневренность, и проведения следующей поправки рабочей документации новый групповой подводный носитель легководолазов поступил в массовое создание на упомянутом выше Заводе №3 АСС ВМФ. После проведения муниципальных испытаний, в каких приняли роль бывалые эталоны «Тритона», новый носитель легководолазов 11 ноября 1959 года принимается на снабжение спецчастей Разведки ВМФ СССР. В конце такого же года по одному носителю получают подразделения спецназа флотов (морские разведывательные пункты - МРП), а завод-изготовитель получает на последующий год заказ на сборку 12 таких аппаратов. С 1960 года началось ускоренное освоение личным составом частей носителей «Тритон» в эксплуатации.

В связи с необходимостью сотворения в интересах подразделений спецназначения Разведки ВМФ особых подводных средств движения - транспортировщиков легководолазов и их вооружения и снаряжения - в 1957 году сотрудники специальной лаборатории, которая была образована для воплощения работ в интересах сил спецназначения в Институте аварийно-спасательной службы Военно-Морского Флота (в 1957 году он вошел на правах отдельного, 7-го управления, в состав Центрального научно-исследовательского института Военного Судостроения ВМФ), приступили к исследованию способности сотворения двухместного самодвижущегося подводного аппарата. В сжатые сроки русские спецы делают разработку тактико-технического задания и аванпроектирование нового подводного аппарата, после этого распоряжением начальника Аварийно-спасательной службы (АСС) Военно-Морского Флота изготовка его макета поручается Заводу №3, подчиненному АСС ВМФ.

В апреле последующего, 1958-го, года 1-й заместитель Главнокомандующего ВМФ СССР адмирал Арсений Григорьевич Головко, временно исполнявший тогда обязанности Главкома, разрешает Главному управлению судостроения выделить 100 тыс. рублей и выдать заказ на рабочее проектирование многообещающего транспортировщика легководолазов Центральному конструкторскому бюро №50 (ЦКБ-50) Министерства судостроительной индустрии (в 1966 году переименовано в Западное проектно-конструкторское бюро, а в 1998 году вошло в состав Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) «Алмаз» - сейчас АО «ЦМКБ «Алмаз» в составе АО «Объединенная судостроительная корпорация»). А уже в августе такого же года в районе Каспийска удачно прошли лабораторные и фабричные тесты нового подводного аппарата спецназначения.

В конструктивном плане новый групповой подводный носитель легководолазов, получивший обозначение «Тритон» и имевший продолговатую форму, состоял из носового отсека, в каком располагалась аккумуляторная батарея из 12 частей типа «Т-7»; средней проницаемой части с двухместной кабиной, оборудованной защитным блистером (он откидывался вбок), средствами контроля и управления этим подводным аппаратом (ручка управления вертикальным и горизонтальным рулями, пускатель гребного электродвигателя, приборы контроля за работой гребной установки и глубиномер) и воздушными баллонами, также кормового отсека, в каком располагался гребной электродвигатель мощью 1,5 кВт с одноступенчатым редуктором, понижающим обороты мотора до 480 об/мин. Балластные цистерны размещались в носовом и кормовом отсеках, а на валу гребного электродвигателя был установлен трехлопастный гребной винт поперечником 400 мм. При всем этом подводный аппарат «Тритон» имел последующие главные тактико-технические свойства: длина - 5500 мм, поперечник - 700 мм, масса - 750 кг.

После проведения испытаний «Тритона», на которых он прошел под водой без всплытия дистанцию 8 миль со скоростью подводного хода 2,3 узла, показав при всем этом неплохую маневренность, и проведения следующей поправки рабочей документации новый групповой подводный носитель легководолазов поступил в массовое создание на упомянутом выше Заводе №3 АСС ВМФ. После проведения муниципальных испытаний, в каких приняли роль бывалые эталоны «Тритона», новый носитель легководолазов 11 ноября 1959 года принимается на снабжение спецчастей Разведки ВМФ СССР. В конце такого же года по одному носителю получают подразделения спецназа флотов (морские разведывательные пункты - МРП), а завод-изготовитель получает на последующий год заказ на сборку 12 таких аппаратов. С 1960 года началось ускоренное освоение личным составом частей носителей «Тритон» в эксплуатации.

Носители типа «Тритон» интенсивно участвуют в разных учениях, в процессе которых показывают высшую возможность прорыва групп водолазов-разведчиков на таких подводных аппаратах вовнутрь даже отлично охраняемых баз, пт базирования и гаваней. А именно, 4-5 августа 1961 года группа спецназовцев Балтийского флота под командой капитан-лейтенанта В.С. Авинкина просачивается в подводном положении на «Тритонах» и буксировщиках во внутреннюю гавань военно-морской базы Балтийск и условно штурмует назначенные объекты, а 15 октября 1961 года экипаж «Тритона» скрытно просачивается в Беккеровскую гавань Таллиннской военно-морской базы и демонстративно всплывает в 30 метрах от пирсов, где ошвартованы подводные лодки, после этого погружается и так же неприметно покидает базу. И в тот же денек «Тритон» под управлением матроса Н.Ф. Чубича, два раза форсировав боносетевые заграждения, условно штурмовал малый противолодочный корабль и эсминец «Серьезный», скрытно подходя впритирку к борту этих боевых кораблей.

Когда на Черном море проводили тесты «Тритона», специально для этого был сотворен устройство, который изобретатели окрестили «Безопасность». Он был должен демонстрировать глубину размеренного неопасного плавания. Если опустился поглубже предела, срабатывала сигнализация, а позже автоматом врубалась продувка цистерны. Как им предполагалось воспользоваться? Пылает зеленоватая лампочка, означает, аппарат идет на глубине от 3 до 7 метров. Если поглубже - зажигается красноватая лампочка и потом начинается продувка. Но не учли изобретатели, что в солнечный денек вообщем не видно, какая из лампочек пылает, ну и цвет под водой изменяется. Спрашиваю конструкторов: «Почему устройство со стрелкой упрятали вовнутрь? Я же должен точно знать, на какой глубине идет аппарат. Не лучше ли просто поставить обыденный глубиномер?» Вразумительного ответа я, естественно, не получил. Создавалось такое воспоминание, что изобретали «новинки» просто ради того, чтоб изобретать. Вобщем, жизнь все расставила по своим местам, и равномерно, в процессе использования, изделие становилось все лучше и лучше».

Особо же отличились лазутчики Балтийского флота на проводившихся в августе 1961 года опытовых учениях военно-морского спецназа «Комплексная проверка боевых способностей и методов использования сил и средств ВР» (ВР - водолазы-разведчики): разведывательно-диверсионная группа в составе 6 человек на 3-х групповых носителях типа «Тритон» с грузовыми контейнерами выполнила посадку с надводного корабля в 5 милях от побережья, скрытно преодолела сигнально-противолодочные сети и гидроакустический барьер - при этом к тому же в критериях противодействия со стороны кораблей сил противолодочной обороны условного противника - выполнила минирование кораблей-целей учебными минами, а на неопасном расстоянии от кораблей «противника» подорвала к тому же боевые мины, использовав для этого временные взрыватели. За достигнутые успехи Главнокомандующий ВМФ СССР, в то время еще адмирал, Сергей Георгиевич Горшков одарил всех отличившихся таким образом спецназовцев подарками. Особо необходимо отметить, что в обозначенных трудах исследователей истории российского военно-морского спецназа отмечается: в 1970-е годы с целью обеспечения доставки «Тритонов» в район операции был разработан проект переоборудования корабля-торпедовоза в малый разведывательный корабль, по которому в такие, выскажемся так, «носители носителей» были переоборудованы два корабля - «Анемометр» и «Гироскоп».

Носители типа «Тритон» интенсивно участвуют в разных учениях, в процессе которых показывают высшую возможность прорыва групп водолазов-разведчиков на таких подводных аппаратах вовнутрь даже отлично охраняемых баз, пт базирования и гаваней. А именно, 4-5 августа 1961 года группа спецназовцев Балтийского флота под командой капитан-лейтенанта В.С. Авинкина просачивается в подводном положении на «Тритонах» и буксировщиках во внутреннюю гавань военно-морской базы Балтийск и условно штурмует назначенные объекты, а 15 октября 1961 года экипаж «Тритона» скрытно просачивается в Беккеровскую гавань Таллиннской военно-морской базы и демонстративно всплывает в 30 метрах от пирсов, где ошвартованы подводные лодки, после этого погружается и так же неприметно покидает базу. И в тот же денек «Тритон» под управлением матроса Н.Ф. Чубича, два раза форсировав боносетевые заграждения, условно штурмовал малый противолодочный корабль и эсминец «Серьезный», скрытно подходя впритирку к борту этих боевых кораблей.

Когда на Черном море проводили тесты «Тритона», специально для этого был сотворен устройство, который изобретатели окрестили «Безопасность». Он был должен демонстрировать глубину размеренного неопасного плавания. Если опустился поглубже предела, срабатывала сигнализация, а позже автоматом врубалась продувка цистерны. Как им предполагалось воспользоваться? Пылает зеленоватая лампочка, означает, аппарат идет на глубине от 3 до 7 метров. Если поглубже - зажигается красноватая лампочка и потом начинается продувка. Но не учли изобретатели, что в солнечный денек вообщем не видно, какая из лампочек пылает, ну и цвет под водой изменяется. Спрашиваю конструкторов: «Почему устройство со стрелкой упрятали вовнутрь? Я же должен точно знать, на какой глубине идет аппарат. Не лучше ли просто поставить обыденный глубиномер?» Вразумительного ответа я, естественно, не получил. Создавалось такое воспоминание, что изобретали «новинки» просто ради того, чтоб изобретать. Вобщем, жизнь все расставила по своим местам, и равномерно, в процессе использования, изделие становилось все лучше и лучше».

Особо же отличились лазутчики Балтийского флота на проводившихся в августе 1961 года опытовых учениях военно-морского спецназа «Комплексная проверка боевых способностей и методов использования сил и средств ВР» (ВР - водолазы-разведчики): разведывательно-диверсионная группа в составе 6 человек на 3-х групповых носителях типа «Тритон» с грузовыми контейнерами выполнила посадку с надводного корабля в 5 милях от побережья, скрытно преодолела сигнально-противолодочные сети и гидроакустический барьер - при этом к тому же в критериях противодействия со стороны кораблей сил противолодочной обороны условного противника - выполнила минирование кораблей-целей учебными минами, а на неопасном расстоянии от кораблей «противника» подорвала к тому же боевые мины, использовав для этого временные взрыватели. За достигнутые успехи Главнокомандующий ВМФ СССР, в то время еще адмирал, Сергей Георгиевич Горшков одарил всех отличившихся таким образом спецназовцев подарками. Особо необходимо отметить, что в обозначенных трудах исследователей истории российского военно-морского спецназа отмечается: в 1970-е годы с целью обеспечения доставки «Тритонов» в район операции был разработан проект переоборудования корабля-торпедовоза в малый разведывательный корабль, по которому в такие, выскажемся так, «носители носителей» были переоборудованы два корабля - «Анемометр» и «Гироскоп».

Подводя результат истории первого «Тритона», необходимо подчеркнуть, что он стал, как уже подчеркивалось выше, первой реализованной «в железе» попыткой русских военных профессионалов и компаний индустрии сделать групповой подводный носитель легководолазов (боевых пловцов). Правда, достаточно стремительно в процессе эксплуатации в частях специального предназначения Разведки ВМФ был выявлен ряд недочетов, что потребовало сотворения более действенных и совершенных образцов специальной военно-морской техники - двухместного группового подводного носителя типа «Тритон-1М» и поболее большого группового подводного носителя, а, практически, уже фактически сверхмалой подводной лодки типа «Тритон-2». Но все таки 1-ый «Тритон» дозволил российским инженерам-кораблестроителям и военнослужащим военно-морского спецназа приобрести определенный опыт в данной области, которого у них просто не имелось на то время, также создать более совершенные тактико-технические требования, в согласовании с которыми и были сделаны «Тритон-1М» и «Тритон-2».

В 1-ые же годы эксплуатации групповых подводных носителей типа «Тритон» стало отлично понятно, что этот подводный аппарат, достаточно осязаемо повышая боевой потенциал подразделений военно-морского спецназа, в то же время обладает целым рядом очень существенных недочетов: малая скорость и дальность подводного хода, отсутствие навигационных устройств и необходимость подвсплывать для определения собственного местоположения, очень большой вес и ряд других. Безотступно требовалась модернизация имеющегося либо же разработка нового «морского конька» для боевых пловцов. Благодаря полученному нашими спецназовцами тогда достаточно богатому опыту внедрения групповых подводных носителей в итоге было принято решение пойти по второму пути, в итоге чего на свет появились аж два типа подводных носителей - двухместный «Тритон-1М» и шестиместный «Тритон-2». Последний мы тщательно разглядим в одной из последующих частей нашего материала, а тут остановимся на истории сотворения и особенностях конструкции «Тритона-1М».

История сотворения нового группового подводного носителя, получившего обозначение «Тритон-1М», судя по всему, началась в 1965 году. По последней мере, конкретно таковой вывод можно сделать на базе инфы, имеющейся по данному вопросу в российскей литературе, посвященной истории сотворения и эксплуатации военно-морской техники специального предназначения, поступившей в спецчасти Разведки ВМФ. Дело же состоит в том, что конкретно 6 марта этого года Главнокомандующий ВМФ СССР издает директиву «О разработке специального подвижного отряда борьбы с ПДСС» (ПДСС - аббревиатура от термина «подводные диверсионные силы и средства»), в какой, во-1-х, предписывалось к 1967 году сформировать подобного рода подразделение на Черноморском флоте, а, во-2-х, давались указания по созданию разных средств поражения подводных диверсантов противника и обеспечения самообороны собственных военнослужащих-спецназовцев. «Начальнику Разведки ВМФ предписывалось до 1 мая 1966 года создать направленную на определенную тематику карточку и ТТЗ на создание самоходного подводного двухместного аппарата «Т-1М», - указывается в упомянутом труде. Аппарат, обозначенный в директиве под шифром «Т-1М», и стал потом тем «Тритоном-1М».

Создание многообещающего группового подводного носителя производилось в рамках опытно-конструкторской работы «Создание двухместного самоходного подводного аппарата для посадки разведчиков с НК», которая была включена в «Систему вооружения разведывательных частей специального предназначения и специальной разведки СА и ВМФ на 1960-1970 годы». Последнюю утверждал лично начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР Маршалом Русского Союза Матвеем Василевичем Захаровым. Работы по проектированию нового подводного аппарата, ход которых внимательно контролировался Генеральным штабом ВС СССР, управление Министерства судостроительной индустрии СССР поручило коллективу Центрального конструкторского бюро №16 (ЦКБ-16; с 1 июля 1966 года - Центральное проектное бюро (ЦПБ) «Волна», с 1974 года совместно с Союзным проектно-монтажным бюро машиностроения (СПМБМ) вошло в состав СПМБМ «Малахит».

Подводя результат истории первого «Тритона», необходимо подчеркнуть, что он стал, как уже подчеркивалось выше, первой реализованной «в железе» попыткой русских военных профессионалов и компаний индустрии сделать групповой подводный носитель легководолазов (боевых пловцов). Правда, достаточно стремительно в процессе эксплуатации в частях специального предназначения Разведки ВМФ был выявлен ряд недочетов, что потребовало сотворения более действенных и совершенных образцов специальной военно-морской техники - двухместного группового подводного носителя типа «Тритон-1М» и поболее большого группового подводного носителя, а, практически, уже фактически сверхмалой подводной лодки типа «Тритон-2». Но все таки 1-ый «Тритон» дозволил российским инженерам-кораблестроителям и военнослужащим военно-морского спецназа приобрести определенный опыт в данной области, которого у них просто не имелось на то время, также создать более совершенные тактико-технические требования, в согласовании с которыми и были сделаны «Тритон-1М» и «Тритон-2».

В 1-ые же годы эксплуатации групповых подводных носителей типа «Тритон» стало отлично понятно, что этот подводный аппарат, достаточно осязаемо повышая боевой потенциал подразделений военно-морского спецназа, в то же время обладает целым рядом очень существенных недочетов: малая скорость и дальность подводного хода, отсутствие навигационных устройств и необходимость подвсплывать для определения собственного местоположения, очень большой вес и ряд других. Безотступно требовалась модернизация имеющегося либо же разработка нового «морского конька» для боевых пловцов. Благодаря полученному нашими спецназовцами тогда достаточно богатому опыту внедрения групповых подводных носителей в итоге было принято решение пойти по второму пути, в итоге чего на свет появились аж два типа подводных носителей - двухместный «Тритон-1М» и шестиместный «Тритон-2». Последний мы тщательно разглядим в одной из последующих частей нашего материала, а тут остановимся на истории сотворения и особенностях конструкции «Тритона-1М».

История сотворения нового группового подводного носителя, получившего обозначение «Тритон-1М», судя по всему, началась в 1965 году. По последней мере, конкретно таковой вывод можно сделать на базе инфы, имеющейся по данному вопросу в российскей литературе, посвященной истории сотворения и эксплуатации военно-морской техники специального предназначения, поступившей в спецчасти Разведки ВМФ. Дело же состоит в том, что конкретно 6 марта этого года Главнокомандующий ВМФ СССР издает директиву «О разработке специального подвижного отряда борьбы с ПДСС» (ПДСС - аббревиатура от термина «подводные диверсионные силы и средства»), в какой, во-1-х, предписывалось к 1967 году сформировать подобного рода подразделение на Черноморском флоте, а, во-2-х, давались указания по созданию разных средств поражения подводных диверсантов противника и обеспечения самообороны собственных военнослужащих-спецназовцев. «Начальнику Разведки ВМФ предписывалось до 1 мая 1966 года создать направленную на определенную тематику карточку и ТТЗ на создание самоходного подводного двухместного аппарата «Т-1М», - указывается в упомянутом труде. Аппарат, обозначенный в директиве под шифром «Т-1М», и стал потом тем «Тритоном-1М».

Создание многообещающего группового подводного носителя производилось в рамках опытно-конструкторской работы «Создание двухместного самоходного подводного аппарата для посадки разведчиков с НК», которая была включена в «Систему вооружения разведывательных частей специального предназначения и специальной разведки СА и ВМФ на 1960-1970 годы». Последнюю утверждал лично начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР Маршалом Русского Союза Матвеем Василевичем Захаровым. Работы по проектированию нового подводного аппарата, ход которых внимательно контролировался Генеральным штабом ВС СССР, управление Министерства судостроительной индустрии СССР поручило коллективу Центрального конструкторского бюро №16 (ЦКБ-16; с 1 июля 1966 года - Центральное проектное бюро (ЦПБ) «Волна», с 1974 года совместно с Союзным проектно-монтажным бюро машиностроения (СПМБМ) вошло в состав СПМБМ «Малахит».

Постройку же будущих «Тритонов-1М» поручили ленинградскому судостроительному заводу «Судомех». В свою очередь стационарную дыхательную систему СТП-2, которую предполагалось установить на новый групповой подводный носитель, поручалось сделать коллективу орехово-зуевского Специального конструкторского бюро по проектированию кислородно-дыхательных устройств и аппаратуры (СКБ-КДА), которое в текущее время носит наименование АО «КАМПО». Работы по программке сотворения группового подводного носителя типа «Тритон-1М» в рамках упомянутого конструкторского бюро велись по техническому заданию НИИ-40 ВМФ СССР группой профессионалов под управлением головного конструктора бюро по сверхмалым подводным лодкам-носителям водолазов Я.Е. Евграфова. Основным наблюдающим по проекту «Тритон-1М» (проект 09070 либо также «В-482») был назначен Б.И. Гаврилов, которого позже сменил Ю.И. Колесников.

Эскизный проект группового подводного носителя легководолазов-разведчиков «Тритон-1М» (проект 09070) был готов под управлением Я.Е. Евграфова в 1968 году. Проектом предусматривалось изготовка корпуса двухместной мини-субмарины из алюминиево-магниевого сплава, тогда как двухместная кабина, в какой располагались легководолазы, должна была производиться проницаемой - она наполнялась забортной водой. Сразу шли и работы с разными контрагентами по вопросам сотворения для новых аппаратов разных технических средств. А именно, по выданным бюро тактико-техническим заданиям в кратчайший срок были разработаны технические проекты нескольких типов оборудования и систем для новейшей «сверхмалютки».

Разработка технического проекта двухместной сверхмалой подлодки «Тритон-1М» - группового подводного носителя легководолазов была завершена в декабре 1969 года и 4 апреля последующего, 1970-го, года он был совсем утвержден совместным решением Министерства судостроительной индустрии и Военно-Морского Флота СССР. В итоге это отдало возможность конструкторскому коллективу ЦПБ «Волна» приступить к разработке рабочих чертежей и технической документации на «Тритон-1М» уже в 1970 году. Ну, а в 3-ем квартале такого же года вся рабочая документация по новенькому групповому подводному носителю легководолазов была передана на Ново-Адмиралтейский завод (так с 25 октября 1966 года стал именоваться Завод №196). Эксплуатационная и сдаточная документация были переданы конструкторами на завод в четвертом квартале 1970 года и в том же году рабочие завода приступили к строительству первых групповых подводных носителей типа «Тритон-1М».

Постройку же будущих «Тритонов-1М» поручили ленинградскому судостроительному заводу «Судомех». В свою очередь стационарную дыхательную систему СТП-2, которую предполагалось установить на новый групповой подводный носитель, поручалось сделать коллективу орехово-зуевского Специального конструкторского бюро по проектированию кислородно-дыхательных устройств и аппаратуры (СКБ-КДА), которое в текущее время носит наименование АО «КАМПО». Работы по программке сотворения группового подводного носителя типа «Тритон-1М» в рамках упомянутого конструкторского бюро велись по техническому заданию НИИ-40 ВМФ СССР группой профессионалов под управлением головного конструктора бюро по сверхмалым подводным лодкам-носителям водолазов Я.Е. Евграфова. Основным наблюдающим по проекту «Тритон-1М» (проект 09070 либо также «В-482») был назначен Б.И. Гаврилов, которого позже сменил Ю.И. Колесников.

Эскизный проект группового подводного носителя легководолазов-разведчиков «Тритон-1М» (проект 09070) был готов под управлением Я.Е. Евграфова в 1968 году. Проектом предусматривалось изготовка корпуса двухместной мини-субмарины из алюминиево-магниевого сплава, тогда как двухместная кабина, в какой располагались легководолазы, должна была производиться проницаемой - она наполнялась забортной водой. Сразу шли и работы с разными контрагентами по вопросам сотворения для новых аппаратов разных технических средств. А именно, по выданным бюро тактико-техническим заданиям в кратчайший срок были разработаны технические проекты нескольких типов оборудования и систем для новейшей «сверхмалютки».

Разработка технического проекта двухместной сверхмалой подлодки «Тритон-1М» - группового подводного носителя легководолазов была завершена в декабре 1969 года и 4 апреля последующего, 1970-го, года он был совсем утвержден совместным решением Министерства судостроительной индустрии и Военно-Морского Флота СССР. В итоге это отдало возможность конструкторскому коллективу ЦПБ «Волна» приступить к разработке рабочих чертежей и технической документации на «Тритон-1М» уже в 1970 году. Ну, а в 3-ем квартале такого же года вся рабочая документация по новенькому групповому подводному носителю легководолазов была передана на Ново-Адмиралтейский завод (так с 25 октября 1966 года стал именоваться Завод №196). Эксплуатационная и сдаточная документация были переданы конструкторами на завод в четвертом квартале 1970 года и в том же году рабочие завода приступили к строительству первых групповых подводных носителей типа «Тритон-1М».

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.