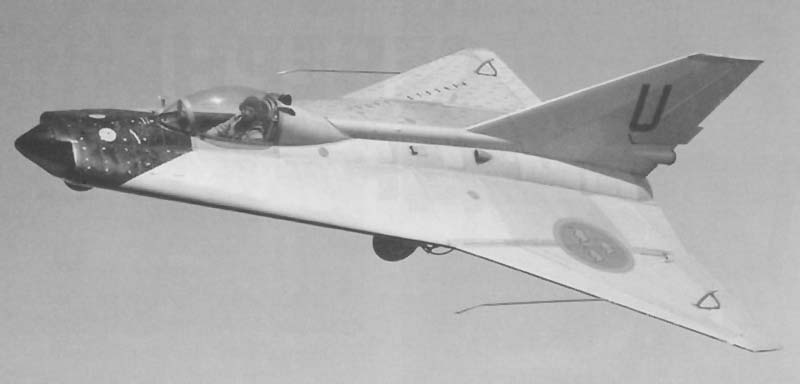

Истребитель МиГ-17 (СССР)

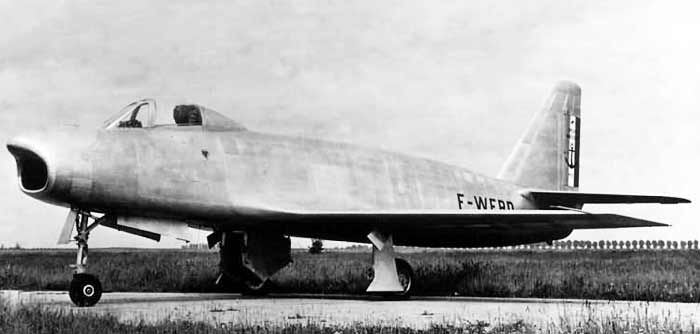

В 1949 г. из сборочного цеха опытнейшего завода ОКБ А.И.Микояна выкатили новый самолет МиГ-15бис45 (он же И-330), отличавшийся увеличенным на 10° углом стреловидности крыла — макет грядущего МиГ-17. Очередное его обозначение — СИ, так как согласно одной из версий машина создавалась как сверхзвуковой истребитель. При кажущейся схожести с МиГ-15, самолёт СИ почти во всем представлял собой новейшую машину. Новое крыло с углом стреловидности по полосы фокусов 45° и увеличенной до 22,6 м площадью отличалось также новыми высокоскоростными профилями С-12с в корне и СР-11 на конце со средней относительной шириной по сгустку 8,8 %, что было на 1,5 % меньше чем у МиГ-15.

В 1949 г. из сборочного цеха опытнейшего завода ОКБ А.И.Микояна выкатили новый самолет МиГ-15бис45 (он же И-330), отличавшийся увеличенным на 10° углом стреловидности крыла — макет грядущего МиГ-17. Очередное его обозначение — СИ, так как согласно одной из версий машина создавалась как сверхзвуковой истребитель. При кажущейся схожести с МиГ-15, самолёт СИ почти во всем представлял собой новейшую машину. Новое крыло с углом стреловидности по полосы фокусов 45° и увеличенной до 22,6 м площадью отличалось также новыми высокоскоростными профилями С-12с в корне и СР-11 на конце со средней относительной шириной по сгустку 8,8 %, что было на 1,5 % меньше чем у МиГ-15.

Для предотвращения негативных явлений,связанных с перетеканием потока воздуха вдоль размаха крыла с углом поперечного V, уменьшенного с -2° до -3°, установили еще одну аэро перегородку высотой около 100 мм. Площадь щитков-закрылков возросла до 2,86 м. Значительные конфигурации задели и оперения. Угол стреловидности стабилизатора и его площадь возросли соответственно до 45° и 3,1 м площадь вертикального оперения — до 4,26 м На руле поворота установили гибкую пластину-нож.

Сборка носовой части фюзеляжа, включавшей кабину летчика, лафет с артиллерийской установкой, отсеки приборного оборудования и носовой стойки шасси, не поменялась, но общая длина самолёта возросла до 8,805 м. Внутренний припас горючего уменьшили до 1412 л. Некординально возросла площадь тормозных щитков, смонтированных на хвостовой части фюзеляжа. Приборное и радиооборудование — как у МиГ-15.

1-ый полет СИ сделал 14 января 1949 г, пилотируемый И.Т. Иващенко. 20 марта самолёт потерпел катастрофу, унеся с собой жизнь летчика. Предпосылки ее стали проясняться во время промышленных испытаний второго экземпляра И-330, построенного на опытнейшем заводе №155 в Москве, но видимо в варианте перехватчика СП-2. С учетом выявленных недочетов в ОКБ подготовили чертежи, по которым на заводе в Горьком была построена маленькая опытнейшая серия самолётов СИ. После промышленных испытаний и нужных доработок в апреле 1951 г. машину СИ-01 Горьковского завода передали на госиспытания в ГК НИИ ВВС.

От МиГ-15 новый самолёт унаследовал артиллерийскую установку на опускаемом лафете, но с пушками НР-23 и Н-37Д с локализатором, заместо НС-23 и Н-37. Эта установка оказалась очень комфортной в эксплуатации и добивалась малого времени для подготовки самолёта к повторному вылету. Массивное вооружение предназначалось сначала для борьбы с томными бомбовозами—носителями атомного орудия, схожими южноамериканскому Боинг В-29. В этом качестве, как показал опыт войны в Корее, МиГ-15 не имел себе равных.

В итоге всех внесенных конфигураций наибольшее аэродинамическое качество самолёта при полете на дозвуковых скоростях снизилось до 13,6 (у МиГ-15 — 13,9). Непосвященный читатель может сказать: «Подумаешь, какая мелочь!», а эта «мелочь» снижала дальность полета, при схожей с МиГ-15бис заправке топливом, на 35 км. В горизонтальном же полете наибольшее аэродинамическое качество не превышало 13,1 и не много изменялось в спектре высот от 0 до 10000 м при скоростях полета, соответственных числам М=0,4-0,5. Для роста дальности и длительности полета на самолёте предусматривались два навесных топливных бака ёмкостью по 400 л каждый. В данном случае самолёт мог находиться в воздухе не 1 ч 54 мин, а до 3 ч 8 мин.

Недочеты, выявленные в процессе первого шага госиспытаний, достаточно стремительно убрали, и в июле 1951 г., уже на СИ-03, 3-ем экземпляре самолёта, сделанном в Горьком, тесты завершились. Одним из суровых изъянов было огромное рассеивание снарядов при стрельбе из 23-мм пушек. Предположив, что это связано с возросшим усилием отдачи, ввели гидробуфер, снизивший ее в два раза, до 26 кН. Но настоящая причина нашлась существенно позднее и заключалась в недостаточной жесткости крепления пушки. Но, по воззрению управления, достоинства новейшей машины перевешивали недочеты, и ее приняли на вооружение под обозначением МиГ-17.

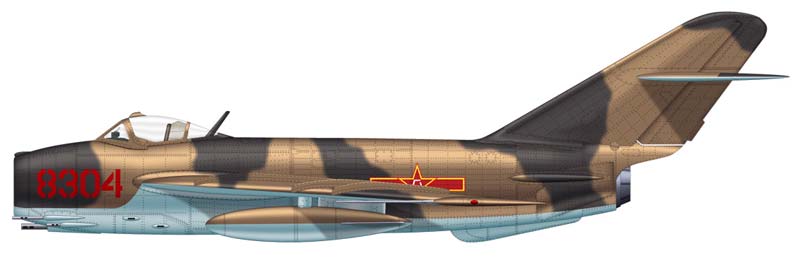

В согласовании с приказом МАП от 1 января 1951 г. МиГ-17 запустили в общее создание. Сначало планировался его выпуск на заводе №292 в Саратове, но практически самолёт стали осваивать на заводах №1 в Куйбышеве (сейчас Самара), где он выпускался под обозначением «изделие 40», №21 в Горьком (Нижнем Новгороде) как «изделие 54», №153 в Новосибирске и №126 в Комсомольске-на-Амуре.

Истребитель МиГ-17 представляет собой традиционный среднеплан. Крыло - цельнометаллическое двухлонжеронное, с внутренним подкосом; состоит из центроплана и 2-ух консолей. Угол стреловидности крыла по фронтальной кромке в корневой части - 45°, на концах - 42°. Элероны площадью 1,6 м с углами отличия в спектре -18°—+18° до оси вращения имеют внутреннюю аэро компенсацию. На левом элероне устанавливался триммер. Щитки-закрылки со скользящей осью вращения площадью 2,86 м отклоняются на взлете на угол 20° и на посадке на 60°. Удлинение крыла - 4,08, сужение без учета фронтального наплыва - 1,23, угол установки - +1°.

Фюзеляж самолёта - полумонокок с наибольшим поперечником 1,45 м и длиной 8,805 м. Он состоит из носовой и хвостовой частей, имеющих технологический и эксплуатационный разъем по шпангоуту № 13. Такая конструкция обеспечивает удачный установка и демонтаж мотора. В фронтальной части фюзеляжа находится герметическая воздухопроводящего типа кабина летчика. Фонарь, состоящий из козырька и сдвигающейся вспять секции, обустроен жидкостным антиобледенителем. Для улучшения обзора задней полусферы на сдвижной части имеется перископ. Пилот посиживает в катапультном кресле, обеспечивающем покидание самолета при нажатии ручек, расположенных на поручнях сидения. На последних сериях МиГ-17 устанавливали кресла с защитной шторкой. В носовой части фюзеляжа находятся также входной канал воздухопоглотителя (в самом начале он общий, но дальше расползается на два, обходя кабину), лафет с артиллерийской установкой, приборное и радиооборудование, носовая стойка шасси с нишей ее уборки.

В хвостовой части фюзеляжа размещены два топливных бака. По краям установлены открывающиеся вперед тормозные щитки с углом отличия 55° (на воздушных судах первых серий - 50°). Кинематика механизма управления щитками выполнена так, что в случае разрушения трубопровода гидросистемы они запираются под действием напора воздуха. Под хвостовой частью фюзеляжа находится маленький фальшкиль для роста припаса путной стойкости.

Хвостовое оперение традиционной схемы, стреловидное. Площадь вертикального оперения - 4,26 м, горизонтального - 3,1 м. Вертикальное оперение состоит из киля и руля поворота. Горизонтальное оперение с удлинением 3,26 и сужением 2,0 включает стабилизатор и руль высоты площадью 0,884 м. Руль высоты отклоняется ввысь на угол 16°, а вниз - на 21°. Шасси - трехопорное, с носовым колесом. Главные колеса - тормозные, размером 660x160 мм, носовое колесо размером 480x200 мм. Колея шасси - 3,849 м, продольная база - 3,368 м. Уборка и выпуск шасси выполняются гидравликой, аварийный выпуск - пневмосистемой.

Управление самолётом осуществляется при помощи руля высоты и элеронов, кинематически связанных с ручкой управления, и рулем поворота, связанным с педалями. Для понижения усилий на ручке управления в каналах наклона и тангажа установлены необратимые гидроусилители БУ-1М. Управление рулем высоты дублируется тросовой проводкой.

На МиГ-17 и МиГ-17П устанавливался ТРД ВК-1А с центробежным компрессором, на МиГ-17Ф и МиГ-17ПФ-ВК-1Ф, отличавшийся наличием форсажной камеры. Ресурс мотора в 1952 г. составлял 250 ч.

Наибольшая тяга мотора достигается у земли при нулевой скорости. Тяга резко падает с высотой и, к примеру, на 10000 м при скорости полета 900-1000 км/ч равна 1500-1600 кг на форсаже и 1030-1050 кг - на взлетном режиме. При неизменной высоте тяга мотора на взлетном режиме до скорости 500-700 км/ч снижается, а потом начинает плавненько возрастать. На режиме форсажа возрастание тяги начинается со скорости 500-600 км/ч.

Движок охлаждался воздухом, протекавшим меж его стенами и фюзеляжем. На некоторых самолётах устанавливались движки ВК-1Ф с усиленной форсажной камерой, допускавшие регулирование тяги на форсаже методом дросселирования, снижавшего обороты до 10 870 об/мин. В согласовании с директивой ВВС от 22 января 1959 г было запрещено устанавливать обороты выше 11 350 об/мин и только в неожиданных случаях допускался полет с 11 560 об/мин. При пониженных оборотах росли на 8% длина разбега и на 20-25% время набора высоты. Наибольшая скорость зависимо от высоты полета понижалась на 10-30 км/ч, а практический потолок уменьшался на 500 м.

Горючее находилось в фюзеляже и крыле. В хвостовой части фюзеляжа монтировались два бака: один мягенький резино-тканевый, другой - двухсекционный железный. В крыльях располагались 6 топливных баков: два ёмкостью по 65 л, два по 75 л и два по 45 л. Под крылом могли подвешиваться сбрасываемые баки 2-ух типов ёмкостью по 400 л каждый - на стойках и с обтекателем. 1-ый из них поперечником 0,526 м и длиной 3,01 м, второй - поперечником 0,52 и длиной 2,81 м. Оба типа имели стабилизаторы.

Гидравлическая система МиГ-17 состоит из насоса, бачка с гидравлической консистенцией и воздушного аккума с разгрузочным автоматом. В состав оборудования самолета входили связная радиостанция РСИУ-3 «Клен» (в процессе использования замемявшаяся на РСИУ-4В «Дуб» либо Р-800), автоматический радиокомпас АРК-5 «Амур», оборудование для слепой посадки ОСП-48, радиовысотомер малых высот РВ-2 «Кристалл», маркерный радиоприемник МРП-48 «Хризантема», электрифицированные кассеты сигнальных патронов ЭСКР-46 и перископ обзора задней полусферы. На некоторых машинах устанавливали навигационный индикатор НИ-50Б, созданный для определения направления и скорости ветра. Потом добавили сигнализатор радиолокационного облучения «Сирена-2», сначало обозначавшийся как «прибор защиты хвоста», ответчик СРО-1 «Барий» (потом «Хром») и приемник воздушного давления ПД-3А.

Электрическое оборудование запитывалось от генератора на движке либо аккума 12САМ-25. На самолёте имелись набор навигационных огней и посадочная фара. На огромных высотах использовались кислородный устройство КП-14 и четыре кислородных баллона общей ёмкостью 8 л. С середины 1953 г истребители оснащались противоперегрузочными костюмчиками ППК-1 и системой их питания сжатым воздухом. Бронезащита состоит из фронтального бронестекла фонаря шириной 64 мм, бронеплиты перед кабиной пилота (на шпангоуте № 4), бронеспинки и броне-заголовника кресла.

Вооружение включало одну 37-мм пушку Н-37Д (ОКБ-16МВ) и две 23-мм пушки НР-23, размещенные на одном лафете сварной конструкции. Для удобства обслуживания лафет опускался вниз на тросах вращением ручки. Боезапас пушки Н-37Д - 40 патронов, а НР-23 -по 80 патронов на ствол. У пилота имелся прицел АСП-3Н, позднее АСП-3НМ. Часть машин комплектовалась радиодальномерами СРД-1М. Для контроля результатов стрельбы и учебных целей на МиГ-17 монтировался фотокинопулемет С-13. Допускалась подвеска 2-ух бомб калибра 50, 100 либо 250 кг на держателях Д-4-50 под крылом. Бомбометание могло выполняться с горизонтального полета, пикирования либо кабрирования.

Тактико-технические свойства МиГ-17 Размах крыла, м 9,60 Длина самолета, м 11,264 Высота самолета, м 3,80 Площадь крыла, м2 22,60 Масса, кг - пустого самолета, кг 3798 - обычная взлетная 5200 - наибольшая взлетная 5930 - горючего, 1173 Тип двигателя 1 ТРД ОКБ В.Я.Климова ВК-1А Наибольшая тяга, кгс 1 х 2700 Наибольшая скорость, км/ч: - у земли 1060 - на высоте 1114 Практическая дальность, км: 1295 Практический потолок, м: 15600 Макс. эксплуатационная перегрузка 8 Экипаж, чел 1 Вооружение: одна пушка Н-37Д (40 патронов) и 2 пушки HP-23 (2х80 патронов). на 2-ух балочных бомбодержателях Д4-50, смонтированных в профиле крыла, могут подвешиваться бомбы калибра 50-100 кг либо ПТБ емкостью 400 л.

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.