Истребитель-перехватчик Су-9 (СССР)

История сотворения истребителя-перехватчика Су-9 началась ещё до выхода решения Совмина СССР от 29 мая 1953 г. Проектом постановления правительства предписывалось ОКБ И.О.Сухого спроектировать одноместный истребитель с треугольным крылом и ТРД конструкции A.M.Люльки с тягой 10 000 кгс. Самолёт планировалось выстроить в 2-ух экземплярах с обозначением Т-3. В то время в стенках ЦАГИ еще спорили, какое крыло лучше для полётов с большой сверхзвуковой скоростью: стреловидное либо другой формы в плане. Спор меж стреловидным и треугольным крыльями могла решить только практика. Работая в этом направлении, коллектив ОКБ П.О.Сухого предложил ВВС проекты фронтовых истребителей. В конце 1954 г., после выхода еще одного постановления, в виде Т-3 произошли значительные конфигурации. ОКБ обязали создать перехватчик под две ракеты К-7.

История сотворения истребителя-перехватчика Су-9 началась ещё до выхода решения Совмина СССР от 29 мая 1953 г. Проектом постановления правительства предписывалось ОКБ И.О.Сухого спроектировать одноместный истребитель с треугольным крылом и ТРД конструкции A.M.Люльки с тягой 10 000 кгс. Самолёт планировалось выстроить в 2-ух экземплярах с обозначением Т-3. В то время в стенках ЦАГИ еще спорили, какое крыло лучше для полётов с большой сверхзвуковой скоростью: стреловидное либо другой формы в плане. Спор меж стреловидным и треугольным крыльями могла решить только практика. Работая в этом направлении, коллектив ОКБ П.О.Сухого предложил ВВС проекты фронтовых истребителей. В конце 1954 г., после выхода еще одного постановления, в виде Т-3 произошли значительные конфигурации. ОКБ обязали создать перехватчик под две ракеты К-7.

1-ый экземпляр Т-3 с движком АЛ-7Ф, с центральным воздухопоглотителем и центральным телом (снутри находился радиодальномер СРД-3 «Град») создавался более резвыми темпами, чем самолёт с радиолокационным прицелом. Но скоро постройку самолёта закончили, потому что его лётные данные вышли подобными с будущим Су-7. А весь производственный задел использовали для ускорения выпуска 2-ой машины.

26 мая 1956 г. лётчик-испытатель В.Н.Махалин в первый раз поднял самолет Т-3 в воздух. Потом тесты продолжил лётчик-испытатель B.C.Ильюшин. В процессе испытаний на Т-3 так и не удалось достигнуть данных характеристик. Хотя самолёт показал хорошие лётные данные: скорость 1930 км/ч и потолок 18 000 м. Обстоятельств было несколько, но самой главной стала недостающая тяга мотора и ненадежная его работа, и в конце 1957 г. тесты первого макета Т-3 закончили. 2-ой опытнейший эталон самолёта, строившийся с учетом конструктивных конфигураций, получил обозначение ПТ-7, а при запуске в серию — ПТ-8. Но таких самолётов было выпущено мало, они все в предстоящем были переоборудованы в бывалые машины типа Т-43 и Т-47. На базе самолёта Т-43 был сотворен комплекс средств перехвата Т3-51.

В 1956 г. Русское правительство обязало авиационные ОКБ поднять потолок собственных истребителей до 21 км. Для решения этой проблемы имелось два пути: либо установить доп ЖРД, либо наращивать тягу ТРД. Работа над проектом Т-3 с ЖРД так и не закончилась. Зато форсирование ТРД позволило поднять потолок до требуемого значения. Был разработан вариант Т-43 с движком АЛ-7Ф-1, переделав один из самолётов опытнейшей серии. 1-ый полет макета Т-43-1 без вооружения состоялся в октябре 1957 г. На этой машине 14 июля 1959 г. B.C.Ильюшин установил 1-ый абсолютный мировой рекорд высоты, достигнув потолка 28 852 м. Потом было установлено еще несколько глобальных рекордов.

В 1959 г. на базе самолета Т-431 было скооперировано массовое создание нового одноместного истребителя-перехватчика Су-9. Всего было выстроено более 1000 машин. Перехватчики Су-9 накрепко охраняли небо страны и прослужили до начала 1980-х гг. Перехватчики Су-9 и Су-11 оставались самыми высокоскоростными и высотными самолётами ВВС до 1969 г., до возникновении истребителя МиГ-25.

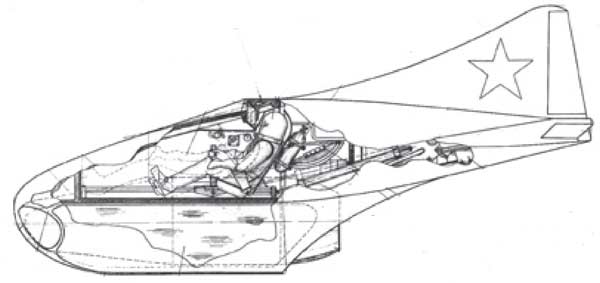

Техническое описание истребителя-перехватчика Су-9 Экипаж - один человек. Фюзеляж - полумонококовой конструкции. В технологическом плане ГЧФ расчленялась на фронтальный отсек либо носовую часть, отсек гермокабины и задний отсек. Осесимметричный воздухозаборник комплектовался подвижным центральным двухскачковым конусом. На боковых поверхностях носового отсека размещались 4 противопомпажные створки. Как и конус, они управлялись электрогидравлической системой ЭСУВ-1. Кабинный отсек включал фактически гермокабину и располагавшуюся под ней нишу фронтальной опоры шасси. Фонарь кабины состоял из козырька с бронеблоком из силикатного стекла и сдвижной части из теплостойкого оргстекла. Сразу за кабиной размещалось приборное оборудование, дальше - топливные баки, которые на Су-9 ранешних серий были выполнены вкладными, а позже бак №1 стал гермоотсеком. При всем этом отказались и от косых шпангоутов №17-19, которые должны были служить направляющими для рукавов питания пушек.

Меж шпангоутами №23 и 28 размещался двигательный отсек, на нижней поверхности которого находились лючки обслуживания и воздухопоглотители продува. Крыло крепилось к фюзеляжу в 4 точках. Огромную часть внутреннего объема занимала удлинительная труба форсажной камеры мотора. В нижней части размещались вкладной топливный бак №3 и ниша тормозного парашюта, а по сторонам - 4 тормозных щитка. На силовых шпангоутах №38, 42 и 43 крепились киль и стабилизатор. Крыло - треугольное, с углом стреловидности по фронтальной кромке 60, установочным углом - 0 и отрицательным углом поперечного V 2. На Су-9 ранешних серий в фронтальном отсеке предусматривалась установка пушек. Позднее этот отсек был переделан под топливный. Отсек шасси размещался меж опорами №1 и 2. Задний отсек, располагавшийся меж 2-й и 3-й опорами, был выполнен герметичным и являлся топливным баком. Механизация крыла состояла из выдвижного щелевого закрылка и элерона с осевой аэродинамической и весовой компенсацией. Под каждой консолью было установлено по два пилона для подвески пусковых устройств.

Хвостовое оперение состояло из киля с рулем направления и цельноповоротного стабилизатора. Конструкция - клепаная, с работающей обшивкой. Киль - однолонжеронный с подкосной опорой, с продольным набором из стрингеров и поперечным из 16 нервюр. Форкиль конструктивно выполнен вместе с фюзеляжем и имел разъем по шп. №28-29. Законцовка киля - из стеклопластика с впрессованной сетчатой антенной радиостанции РСИУ-4В. Руль направления - однолонжеронный с весовой балансировкой. Стабилизатор с установочным углом -2 состоял из 2-ух половин, любая из которых поворачивалась относительно своей полуоси, установленной с углом стреловидности 48,5. Любая половина - однолонжероннои конструкции с фронтальной и задней стенами, стрингерным набором и нервюрами. Для увеличения критичной скорости флаттера на законцовке каждой из половин устанавливался выносной груз.

Шасси состояло из фронтальной опоры, убиравшейся вперед, и 2-ух главных, убиравшихся по направлению к фюзеляжу. Амортизация - масляно-пневматическая, подвеска колес - рычажная. На Су-9 ранешних серий на фронтальной опоре устанавливалось нетормозное колесо К-283 с пневматиком типоразмера 570x140 мм и тормозные колеса КТ-50У с пневматиками 800x200 мм - на главных опорах. На машинах более позднего выпуска: на фронтальной опоре - тормозное колесо КТ-51, на главных - КТ-89. Типоразмер не поменялся. Давление в пневматиках составляло 9 и 12 кгс/см2 соответственно. Тормоза колес главных опор - дисковые, металло-керамические, фронтальной опоры -камерного типа. На фронтальной опоре устанавливался гаситель колебаний шимми. Самолет комплектовался тормозным парашютом ПТ-7 либо ПТЗ-7Б.

На самолёте Су-9 устанавливался ТРДФ АЛ-7Ф-1, а позже - АЛ-7Ф1-100, -150 либо -200, отличавшиеся завышенным соответственно до 100, 150 и 200 часов ресурсом. Движок имел форсажную камеру с двухпозиционным соплом. Удельный расход горючего на форсаже - 2,3 кг/кгс ч, на максимале - 0,96 кг/кгс ч. Сухая масса мотора - 2050 кг, масса с самолетными агрегатами - 2325 кг. Пуск осуществлялся с помощью турбостартера ТС-19А либо ТС-20, работавшего на бензине. Управление движком - тросовое, форсажем - электронное. Система ЭСУВ-1 на дозвуковых скоростях задерживала конус в убранном положении, а на сверхзвуке равномерно выдвигала его, обеспечивая среднее размещение скачков уплотнения. Топливная система состояла из фюзеляжных и крыльевых баков суммарной вместимостью 3060 л, а для самолётов поздних серий - 3780 л, в 2-ух навесных баках располагалось еще 1200 л. Горючее - керосин Т-1, ТС-1 либо РТ. Противопожарная система состояла из титановой перегородки и кожуха, изолировавших жаркую зону мотора, также системы сигнализации о пожаре и огнетушителя с коллектором распыла.

Система управления - необратимая бустерная. Проводка системы управления стабилизатором и элеронами - жесткая, а РН - смешанная, с помощью тросов и тяг. Не считая того, в систему продольного управления врубались: автомат регулирования загрузки АРЗ-1, дифференциальный механизм и механизм триммерного эффекта; в систему поперечного управления - пружинные тяги, созданные для управления самолетом при отказе 1-го из бустеров элеронов, а в систему управления РН - демпфер рыскания АП-106М. Использовались бустеры типа БУ-49. Управление закрылками - гидравлическое, на самолётах поздних серий внедрена пневмосистема их аварийного выпуска.

Гидравлическая система состояла из 3-х независящих систем: силовой и 2-ух бустерных (основной и дублирующей). Любая имела автономный источник питания - плунжерные насосы типа НП-26/1. В дублирующую систему параллельно главному насосу был подключен аварийный НП-27, обеспечивающий управление самолетом в случае отказа мотора. Силовая гидросистема предназначалась для уборки и выпуска шасси, закрылков, тормозных щитков, конуса воздухопоглотителя и управления противопомпажными створками, также автоторможения колес при уборке шасси, а бустерные - только для обеспечения работы бустеров. Пневматическая система состояла из 2-ух автономных систем: основной и аварийной, созданных для торможения колес главных опор, аварийного выпуска шасси и закрылков и герметизации фонаря кабины. Рабочее тело - сжатый азот, зарядное давление в системе - 150 кгс/см2. Сжатый азот располагался в 3 баллонах суммарной емкостью 12 л.

Система кондиционирования воздуха предназначалась для обеспечения нужных критерий жизнедеятельности лётчика. Воздух отбирался от 5-й либо 7-й ступени компрессора, программный уровень давления обеспечивался регулятором АРД-57В, а данный уровень температуры в границах от +10 до +20 градусов Цельсия - термостатом ТРТВК-45М. Воздух поступал в кабину через коллекторы обдува остекления, предохраняя его от запотевания. Для обеспечения летчика кислородом при полетах на огромных высотах и при разгерметизации кабины служил набор кислородного оборудования ККО-2: маска КМ-30М, кислородные приборы КП-34 и КП-27М (парашютный) и баллоны с системой понижающих редукторов. Употреблялся высотный компенсирующий костюмчик ВКК-3М с гермошлемом ГШ-4М.

Система аварийного покидания включала катапультируемое кресло типа КС и систему аварийного сброса сдвижной части фонаря. На Су-9 ранешних серий устанавливалось кресло КС-1, обеспечивавшее неопасное покидание самолёта на приборных скоростях менее 850 км/ч. Скоро его поменяли креслом КС-2, поднявшим скорость до 1000 км/ч, при всем этом малая высота катапультирования в горизонтальном полете составляла 150 м при скорости более 500 км/ч. Позже в серию пошел усовершенствованный вариант - КС-2а.

Главные источники электроэнергии: генератор неизменного тока ГС-12Т и генератор однофазового переменного тока СГО-8. Аварийный источник неизменного тока - аккумуляторная батарея 12САМ-28. Не считая того, на самолете устанавливались 4 преобразователя ПО-750А, служившие источником переменного однофазового тока стабилизированной частоты и по одному преобразователю ПТ-125Ц и ПТ-500Ц для выработки переменного трехфазного тока стабилизированной частоты. На воздушных судах ранешних серий приборное оборудование кабины имело ультрафиолетовое освещение, позже были внедрены лампы красноватого освещения. Рулежная фара ФР-100 устанавливалась на стойке фронтальной опоры шасси, две выдвижные посадочные фары ЛФСВ-45 - в особых вырезах в консолях крыла.

Пилотажно-навигационное оборудование состояло из: гирокомпаса ГИК-1, замененный скоро на курсовую систему типа КСИ с указателем курса УКЛ-1 (УКЛ-2), авиагоризонта АГИ-1 (позже АГД-1), высотомера ВДИ-30, указателя скорости КУСИ-2500, указателя числа Маха М-2,5, вариометра ВАР-300, указателя поворота ЭУП-53, акселерометра AM-10 и часов АЧХ. Радионавигационное и связное оборудование включало: связную УКВ-станцию РСИУ-4В, высотную аппаратуру связи из комплекта ККО-2, автоматический радиокомпас АРК-5, маркерное радиоприемное устройство МРП-56П, радиоответчик СОД-57М радиолокационной системы слепой посадки РСП-6, бортовую аппаратуру радиолинии Лазурь (АРЛ-С), запросчик-ответчик СРЗО-2М системы госопознавания Кремний-2М.

Вооружение Су-9 сначало состояло из 4 ракет РС-2УС, управляемых по радиолучу. Ракеты подвешивались на пусковые устройства типа АПУ-19 (внутренние), АПУ-20 (наружные). Позже самолет дооснастили ракетами Р-55 с термическими ГСН, и стандартный вариант вооружения обычно включал 2хРС-2УС плюс 2хР-55. В состав системы вооружения заходила радиолокационная станция РП-9У (после доработок для внедрения ракет Р-55 получила обозначение РП-9УК) и контрольно-регистрирующая аппаратура: киносъемочный аппарат АКС-5 в носке правой консоли крыла и фотоприставка ПАУ-457 для съемки индикатора РЛС. Допускалась возможность как одиночного запуска, так и залпового сериями по 2 либо 4 ракеты с интервалом схода 0,35 секунды либо по 13 секунд меж сериями. Порядок схода ракет: левая и правая внутренние, левая и правая наружные.

Тактико-технические свойства Су-9 Размах крыльев, м 8.54 Длина фюзеляжа с ПВД, м 18.06 Высота, м 4.82 Площадь крыла, кв.м 34.0 Масса, кг - пустого 7675 - обычная взлетная 11422 - наибольшая взлетная 12515 - топлива 3100 Тип двигателя 1 ТРДФ АЛ-7Ф-1-100У Тяга, кгс - на максимале 1 х 6800 - на форсаже 1 х 9600 Наибольшая скорость, км/ч - на высоте 2230 - у земли 1150 Практическая дальность, км - без ПТБ 1260 - с ПТБ 1710 Наибольшая скороподъемность, м/мин 12000 Практический потолок 20000 Экипаж, чел 1 Вооружение: Боевая нагрузка на 6 узлах подвески: - 4 УР воздух-воздух РС-2УС (К-5МС) либо - 2 УР воздух-воздух РС-2УС и 2 УР К-55 - 2 ПТБ

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.