Проект перехватчика Успенского (СССР)

К 1948 году реактивные истребители, оснащённые ТРД, крепко заняли своё место в военной авиации ведущих авиационных держав. В СССР 1948 год был годом внедрения в серию известного истребителя МиГ-15. Этот самолёт, совместно со настолько же известным конкурентом в лице южноамериканского F-86 «Сейбр», задал, если так можно выразиться, тон в предстоящем развитии истребительной авиации. Истребители - не только лишь фронтовые, да и другого предназначения - должны были, вместе с большой скоростью, владеть достаточной дальностью и длительностью полёта и нести массивное стрелково-пушечное, а потом и ракетное вооружение. Пробы сотворения истребителей-перехватчиков с ЖРД, созданных для защиты «точечных» объектов и обладавших очень ограниченной дальностью и временем пребывания в воздухе, не оправдали себя - этот путь оказался тупиковым. Все же, в тот период разными конструкторами велась разработка реактивных истребителей очень нестандартных схем. Об одном таком проекте и идёт речь в данной статье.

В июле-октябре 1948 г. сотрудник ЛИИ им. М.М.Громова инженер В.Н.Успенский разработал и предложил уникальный проект реактивного истребителя-перехватчика, лишённого пушечного вооружения. По мысли создателя проекта, продуктивность пушечного вооружения в бою с нынешними высокоскоростными бомбовозами была очень невелика из-за сложностей с прицеливанием. Заместо пушек Успенский предлагал сделать орудием истребителя таран, который, по его мысли, обеспечивал гарантированное ликвидирование цели. Для того, чтоб обезопасить пилота истребителя и по способности сохранить самолёт после таранного удара, Успенский предлагал сделать носовую часть истребителя громоздкой и очень крепкой и обеспечить действенное бронирование кабины пилота при весе брони в 500-700 кг (в то время, отмечал он, одноместные истребители имели броню весом около 100 кг, что «при нынешних калибрах может иметь только символическое значение»). При всем этом броня в наибольшей степени должна была представлять собой элемент силовой конструкции планера.

Перехватчик был должен стартовать с пологой рампы при помощи ускорителя (возможно, твёрдотопливного) и разгоняться на горизонтальном участке до скорости 115 м/сек., после этого врубался маршевый движок, ускоритель сбрасывался и самолёт переходил в набор высоты по практически вертикальной линии движения (как явствует из рисунка, помещённого в представленной пояснительной записке). Предусматривался и другой вариант пуска самолёта из стартового колодца. Создатель проекта утверждал, что предлагаемый перехватчик обеспечит 100%-ное поражение цели, будучи сам очень малоуязвим. Бронирование, превосходящее в 6-7 раз по весу обыденную броню истребителя, должно было, по его утверждению, выдержать лобовое попадание снарядов калибром до 57 мм. Перехватчик был рассчитан на удары и разрушение самолёта-цели своим тяжёлым и крепким корпусом, при наличии защитных и противоперегрузочных устройств у лётчика.

«Указанные в записке обыкновенные устройства, в том числе отделение всей кабины с оперением, обеспечивают лётчику безопасность при выходе из боя». «Предложенный перехватчик будет владеть достаточно огромным действенным радиусом перехвата и обеспечит догон и атаку самолётов противника, имеющих скорость до 1000 км/ч и высотность до 11 тыс. м». Создатель завершал свою записку словами: « Предлагаемый перехватчик не претендует на то, чтоб поменять собой имеющиеся средства ПВО и, в особенности, безпрерывно совершенствующуюся истребительную авиацию, имеющую стрелково-пушечное вооружение. В то же время он непременно возможно окажется очень действенным доп орудием для отражения воздушного пришествия противника».

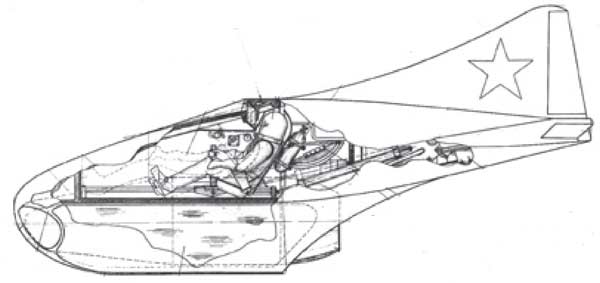

В приготовленной создателем проекта пояснительной записке имеются картинки нескольких вариантов предлагаемого им истребителя-перехватчика. Во всех случаях это очень малогабаритная машина обычной аэродинамической схемы, но очень типичного вида. Все плоскости крыла и оперения имеют стреловидные фронтальные кромки и прямые задние кромки, крыло имеет маленькое удлинение. Картинки с обозначением вариант «Б» (вариант «А» в документе отсутствует) демонстрируют сборку, в какой очень маленький и толстый фюзеляж, схожий на бочонок, представляет собой на самом деле полностью движок с соплом огромного поперечника (прямоточный?), а кабина пилота вписана в контуры гондолы этого мотора. На верхней стороне этого фюзеляжа-двигателя находится стреловидное хвостовое оперение крестообразной схемы. Крыло в этом варианте среднерасположенное, имеет умеренную стреловидность по фронтальной кромке и прямую заднюю кромку. Размах крыла составляет всего 7,0 мм, а длина самолёта - 5,7 мм. Лобовой воздухозаборник раздваивается на воздуховоды, огибающие кабину по краям. В другой конфигурации такого же варианта крылу придана увеличенная стреловидность, хвостовое оперение вынесено вспять за обрез сопла.

На рисунке другого варианта (обозначенного как вариант «В») самолёт показан в изометрии с 4-мя (!) реактивными движками неведомого (не имеющегося?) типа, размещёнными в корневых частях крыла попарно по обе стороны фюзеляжа, как у самолёта De Havilland Comet либо у мясищевского М-4, с воздухопоглотителями в корневой части крыла. Вариант «В» представлен также компоновочным рисунком бокового вида. В отличие от предшествующего рисунка, на нём просматривается раздвоенный носовой воздухозаборник, любая часть которого, видимо, питает свою пару движков, примыкающих к фюзеляжу справа и слева (на рисунке виден только внутренний правый движок). Хвостовая часть фюзеляжа припоминает самолёты реданной схемы и несёт горизонтальное оперение.

Из этих проектных рисунков можно почерпнуть некую доп информацию. Так, кабина показана выполненной в виде бронекоробки. Лётчик показан облачённым в скафандр ЛИИ-5, рассчитанным на высоту полёта до 20 км (что гласит о высотности самолёта); его кресло может передвигаться вперёд для придания лётчику горизонтального положения «в момент наибольшей работы амортизатора» (при посадке?). Фонаря кабины как такого нет, не считая козырька с наименьшим остеклением. Обзор вперёд обеспечивается через смотровое устройство с бронестеклом либо при помощи перископического устройства наподобие танкового. В обоих случаях сектор обзора выходит очевидно очень ограниченным. Кромки воздухопоглотителя и прилегающие к фюзеляжу части фронтальной кромки крыла выполнены из железных балок с расчётом выдержать нагрузку в момент таранного удара. В чертеже в качестве элемента силовой конструкции указана лыжа, по-видимому, заменяющая собой обыденное шасси. Отмечено наличие парашюта для спасения лётчика в отделяемой части самолёта.

Приведённая выше информация изложена в документе, который озаглавлен «К проекту гвардейского перехватчика. Часть 1-ая. Пояснительная записка создателя. Констр., инж. В.Н.УСПЕНСКИЙ Июль-октябрь 1948 г.». На титульном листе Успенским от руки написано: «Материал подготовительный, требуется доработка. К огорчению, доступное описание проекта очень неполно. В имеющейся записке отсутствует информация о силовой установке, о запроектированных лётных свойствах, о порядке выхода из боя после тарана, о методе приземления и о посадочных устройствах и многом другом. Видимо, степень детализации проекта такая, что его быстрее следует считать техническим предложением. Да и из изложенного ясно, что предлагавшийся создателем проекта метод ликвидирования неприятельских бомбардировщиков был сопряжён с огромным риском для лётчика и практически превращал перехватчик в средство разового внедрения. Можно представить, что проект вызвал к себе само мало скептическое отношение. Во всяком случае, хода он не получил.

Пожалуй, сопоставимыми по экзотичности можно считать показавшиеся приблизительно в то же время в ОКБ А.С.Яковлева проекты перехватчиков Як-40 и Як-40А. Як-40 представлял собой одноместный истребитель с 2-мя ПВРД на концах стреловидного (45") крыла. Самолёт с 2 пушками в носовой части фюзеляжа имел размах крыла 5,05 м, длину 7,50 м, полётную массу 1800 кг. Взлёт осуществлялся при помощи пороховых ускорителей, установленных на отделяемой телеге. Исследования Як-40 и его варианта Як-40А (отличавшегося установкой ускорителей не на телеге, а под крылом.) проводились в январе-июне 1948 г. Был и вариант размещения истребителей Як-40 в количестве 6 штук под крылом самолёта-носителя Ту-4.

К 1948 году реактивные истребители, оснащённые ТРД, крепко заняли своё место в военной авиации ведущих авиационных держав. В СССР 1948 год был годом внедрения в серию известного истребителя МиГ-15. Этот самолёт, совместно со настолько же известным конкурентом в лице южноамериканского F-86 «Сейбр», задал, если так можно выразиться, тон в предстоящем развитии истребительной авиации. Истребители - не только лишь фронтовые, да и другого предназначения - должны были, вместе с большой скоростью, владеть достаточной дальностью и длительностью полёта и нести массивное стрелково-пушечное, а потом и ракетное вооружение. Пробы сотворения истребителей-перехватчиков с ЖРД, созданных для защиты «точечных» объектов и обладавших очень ограниченной дальностью и временем пребывания в воздухе, не оправдали себя - этот путь оказался тупиковым. Все же, в тот период разными конструкторами велась разработка реактивных истребителей очень нестандартных схем. Об одном таком проекте и идёт речь в данной статье.

В июле-октябре 1948 г. сотрудник ЛИИ им. М.М.Громова инженер В.Н.Успенский разработал и предложил уникальный проект реактивного истребителя-перехватчика, лишённого пушечного вооружения. По мысли создателя проекта, продуктивность пушечного вооружения в бою с нынешними высокоскоростными бомбовозами была очень невелика из-за сложностей с прицеливанием. Заместо пушек Успенский предлагал сделать орудием истребителя таран, который, по его мысли, обеспечивал гарантированное ликвидирование цели. Для того, чтоб обезопасить пилота истребителя и по способности сохранить самолёт после таранного удара, Успенский предлагал сделать носовую часть истребителя громоздкой и очень крепкой и обеспечить действенное бронирование кабины пилота при весе брони в 500-700 кг (в то время, отмечал он, одноместные истребители имели броню весом около 100 кг, что «при нынешних калибрах может иметь только символическое значение»). При всем этом броня в наибольшей степени должна была представлять собой элемент силовой конструкции планера.

Перехватчик был должен стартовать с пологой рампы при помощи ускорителя (возможно, твёрдотопливного) и разгоняться на горизонтальном участке до скорости 115 м/сек., после этого врубался маршевый движок, ускоритель сбрасывался и самолёт переходил в набор высоты по практически вертикальной линии движения (как явствует из рисунка, помещённого в представленной пояснительной записке). Предусматривался и другой вариант пуска самолёта из стартового колодца. Создатель проекта утверждал, что предлагаемый перехватчик обеспечит 100%-ное поражение цели, будучи сам очень малоуязвим. Бронирование, превосходящее в 6-7 раз по весу обыденную броню истребителя, должно было, по его утверждению, выдержать лобовое попадание снарядов калибром до 57 мм. Перехватчик был рассчитан на удары и разрушение самолёта-цели своим тяжёлым и крепким корпусом, при наличии защитных и противоперегрузочных устройств у лётчика.

«Указанные в записке обыкновенные устройства, в том числе отделение всей кабины с оперением, обеспечивают лётчику безопасность при выходе из боя». «Предложенный перехватчик будет владеть достаточно огромным действенным радиусом перехвата и обеспечит догон и атаку самолётов противника, имеющих скорость до 1000 км/ч и высотность до 11 тыс. м». Создатель завершал свою записку словами: « Предлагаемый перехватчик не претендует на то, чтоб поменять собой имеющиеся средства ПВО и, в особенности, безпрерывно совершенствующуюся истребительную авиацию, имеющую стрелково-пушечное вооружение. В то же время он непременно возможно окажется очень действенным доп орудием для отражения воздушного пришествия противника».

В приготовленной создателем проекта пояснительной записке имеются картинки нескольких вариантов предлагаемого им истребителя-перехватчика. Во всех случаях это очень малогабаритная машина обычной аэродинамической схемы, но очень типичного вида. Все плоскости крыла и оперения имеют стреловидные фронтальные кромки и прямые задние кромки, крыло имеет маленькое удлинение. Картинки с обозначением вариант «Б» (вариант «А» в документе отсутствует) демонстрируют сборку, в какой очень маленький и толстый фюзеляж, схожий на бочонок, представляет собой на самом деле полностью движок с соплом огромного поперечника (прямоточный?), а кабина пилота вписана в контуры гондолы этого мотора. На верхней стороне этого фюзеляжа-двигателя находится стреловидное хвостовое оперение крестообразной схемы. Крыло в этом варианте среднерасположенное, имеет умеренную стреловидность по фронтальной кромке и прямую заднюю кромку. Размах крыла составляет всего 7,0 мм, а длина самолёта - 5,7 мм. Лобовой воздухозаборник раздваивается на воздуховоды, огибающие кабину по краям. В другой конфигурации такого же варианта крылу придана увеличенная стреловидность, хвостовое оперение вынесено вспять за обрез сопла.

На рисунке другого варианта (обозначенного как вариант «В») самолёт показан в изометрии с 4-мя (!) реактивными движками неведомого (не имеющегося?) типа, размещёнными в корневых частях крыла попарно по обе стороны фюзеляжа, как у самолёта De Havilland Comet либо у мясищевского М-4, с воздухопоглотителями в корневой части крыла. Вариант «В» представлен также компоновочным рисунком бокового вида. В отличие от предшествующего рисунка, на нём просматривается раздвоенный носовой воздухозаборник, любая часть которого, видимо, питает свою пару движков, примыкающих к фюзеляжу справа и слева (на рисунке виден только внутренний правый движок). Хвостовая часть фюзеляжа припоминает самолёты реданной схемы и несёт горизонтальное оперение.

Из этих проектных рисунков можно почерпнуть некую доп информацию. Так, кабина показана выполненной в виде бронекоробки. Лётчик показан облачённым в скафандр ЛИИ-5, рассчитанным на высоту полёта до 20 км (что гласит о высотности самолёта); его кресло может передвигаться вперёд для придания лётчику горизонтального положения «в момент наибольшей работы амортизатора» (при посадке?). Фонаря кабины как такого нет, не считая козырька с наименьшим остеклением. Обзор вперёд обеспечивается через смотровое устройство с бронестеклом либо при помощи перископического устройства наподобие танкового. В обоих случаях сектор обзора выходит очевидно очень ограниченным. Кромки воздухопоглотителя и прилегающие к фюзеляжу части фронтальной кромки крыла выполнены из железных балок с расчётом выдержать нагрузку в момент таранного удара. В чертеже в качестве элемента силовой конструкции указана лыжа, по-видимому, заменяющая собой обыденное шасси. Отмечено наличие парашюта для спасения лётчика в отделяемой части самолёта.

Приведённая выше информация изложена в документе, который озаглавлен «К проекту гвардейского перехватчика. Часть 1-ая. Пояснительная записка создателя. Констр., инж. В.Н.УСПЕНСКИЙ Июль-октябрь 1948 г.». На титульном листе Успенским от руки написано: «Материал подготовительный, требуется доработка. К огорчению, доступное описание проекта очень неполно. В имеющейся записке отсутствует информация о силовой установке, о запроектированных лётных свойствах, о порядке выхода из боя после тарана, о методе приземления и о посадочных устройствах и многом другом. Видимо, степень детализации проекта такая, что его быстрее следует считать техническим предложением. Да и из изложенного ясно, что предлагавшийся создателем проекта метод ликвидирования неприятельских бомбардировщиков был сопряжён с огромным риском для лётчика и практически превращал перехватчик в средство разового внедрения. Можно представить, что проект вызвал к себе само мало скептическое отношение. Во всяком случае, хода он не получил.

Пожалуй, сопоставимыми по экзотичности можно считать показавшиеся приблизительно в то же время в ОКБ А.С.Яковлева проекты перехватчиков Як-40 и Як-40А. Як-40 представлял собой одноместный истребитель с 2-мя ПВРД на концах стреловидного (45") крыла. Самолёт с 2 пушками в носовой части фюзеляжа имел размах крыла 5,05 м, длину 7,50 м, полётную массу 1800 кг. Взлёт осуществлялся при помощи пороховых ускорителей, установленных на отделяемой телеге. Исследования Як-40 и его варианта Як-40А (отличавшегося установкой ускорителей не на телеге, а под крылом.) проводились в январе-июне 1948 г. Был и вариант размещения истребителей Як-40 в количестве 6 штук под крылом самолёта-носителя Ту-4.

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.