Проект стратегического бомбардировщика Т-4МС («200») (СССР)

28 ноября 1967 года Совет Министров СССР выпустил Постановление №1098-378, в каком говорилось о начале работ по новенькому многорежимному стратегическому межконтинентальному самолету (CMC). От разработчиков требовалось спроектировать и выстроить самолёт-носитель, владеющий только высочайшими лётными данными. К примеру, крейсерская скорость на высоте 18000 м задавалась величиной 3200-3500 км/ч, дальность полёта на этом режиме определялась в границах 11000-13000 км, дальность полёта в высотном полёте на дозвуковой скорости и у земли равнялась соответственно 16000-18000 км и 11000-13000 км. Ударное вооружение предполагалось сменным и включало в себя ракеты воздушного базирования (4 х Х-45, 24 х Х-2000 и др), также свободнопадающие и корректируемые бомбы разных тилов и предназначения. Суммарная масса боевой нагрузки достигала 45 т.

28 ноября 1967 года Совет Министров СССР выпустил Постановление №1098-378, в каком говорилось о начале работ по новенькому многорежимному стратегическому межконтинентальному самолету (CMC). От разработчиков требовалось спроектировать и выстроить самолёт-носитель, владеющий только высочайшими лётными данными. К примеру, крейсерская скорость на высоте 18000 м задавалась величиной 3200-3500 км/ч, дальность полёта на этом режиме определялась в границах 11000-13000 км, дальность полёта в высотном полёте на дозвуковой скорости и у земли равнялась соответственно 16000-18000 км и 11000-13000 км. Ударное вооружение предполагалось сменным и включало в себя ракеты воздушного базирования (4 х Х-45, 24 х Х-2000 и др), также свободнопадающие и корректируемые бомбы разных тилов и предназначения. Суммарная масса боевой нагрузки достигала 45 т.

К проектированию самолёта приступили два авиационных конструкторских бюро: ОКБ П.О.Сухого (Столичный машиностроительный завод "Кулон") и только-только восстановленное ОКБ В.М.Мясищева (ЭМЗ — Экспериментальный машиностроительный завод, расположенный в г. Жуковском). ОКБ А.Н Туполева (Столичный машиностроительный завод "ОПЫТ") было загружено другими темами и вероятнее всего, по этой причине к работе ПО новенькому стратегическому бомбовозу на этом шаге не привлекалось. К началу 70-х годов оба коллектива, основываясь на требованиях приобретенного задания и подготовительных тактико-технических требованиях ВВС, подготовили свои проекты. Оба конструкторских бюро предлагали четырехдвигательные самолёты с крылом изменяемой стреловидности, но совсем различных схем.

После объявления конкурса ОКБ, руководимое Генеральным конструктором Сухим, приступило к разработке стратегического двухрежимного бомбовоза под условным обозначением Т-4МС (либо изделие «200»). При всем этом повышенное внимание уделялось наибольшей преемственности его конструкции с конструкцией разрабатывавшегося ранее стратегического самолёта Т-4 (изделия «100»). А именно, предполагалось сохранение силовой установки, бортовых систем и оборудования, применение уже освоенных материалоа, типовых конструкторско-техкологических решений, также отработанных технологических процессов.

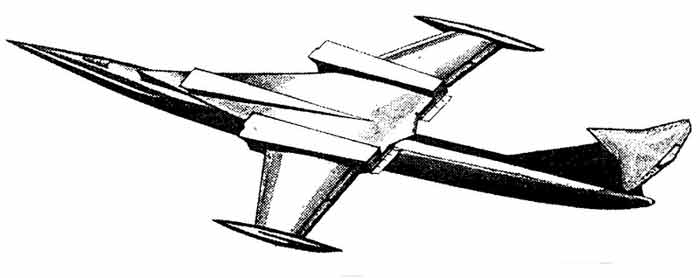

За время работы над аванпроектом самолёта Т-4МС («200») в ОКБ П.О.Сухого изучили несколько вариантов аэродинамических компоновок. Сначала проанализировали возможность сотворения стратегического бомбовоза методом обычного масштабного роста ранее разработанного самолёта Т-4М (изделия «100И») с крылом изменяемой стреловидности, но попытка реализации 1-го варианта в компоновочной схеме другого не отдала хотимых результатов, так как приводила к резкому повышению габаритов и массы самолёта, не обеспечивая размещения требуемого состава вооружения. Конструкторы были обязаны находить новые принципы построения компоновочной схемы стратегического бомбардировщика-ракетоносца, которая удовлетворяла бы последующим главным положениям: — получению очень вероятных внутренних объемов при малой омываемой поверхности; — обеспечению размещения в грузовых отсеках нужного состава вооружения; — получению очень вероятной жесткости конструкции с целью обеспечения полетов на огромных скоростях у земли; — исключению двигательной установки из силовой схемы самолёта с целью обеспечения способности модификации самолёта по типу используемых движков; — перспективности сборки исходя из убеждений способности непрерывного улучшения лётно-тактических и технических черт самолёта.

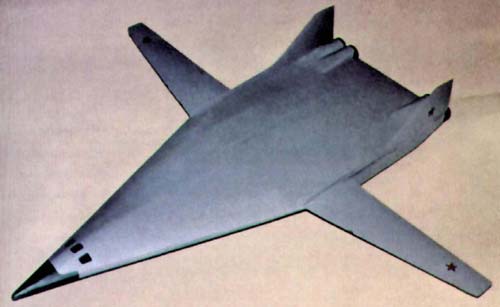

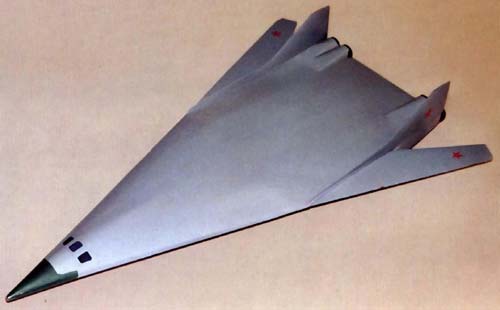

Работая над последними вариациями интегральных компоновок самолёта Т-4М, создатели сделали вывод, что вариант, удовлетворяющий перечисленным условиям, соответствует аэродинамической сборке с интегральной схемой типа "летающее крыло", но при всем этом часть крыла сравнимо малой площади обязана иметь изменяемую в полёте стреловидность (т.е. поворотные консоли). Такая сборка (под номером «2Б») была разработана в августе 1970 года конструктором Л.И.Бондаренко и послужила основой для предстоящей проработки аванпроекта. Продувки моделей избранной сборки в аэродинамических трубах ЦАГИ проявили возможность получения больших значений коэффициента аэродинамического свойства как на дозвуковых, так и на сверхзвуковых скоростях полёта. Было получено неописуемо высочайшее расчетное значение аэродинамического свойства (17,5) при скорости, соответственной числу М=0.8, а при скорости соответственной числу М=3.0, коэффициент был равен 7,3, При новейшей "Интегральной" сборке была также решена неувязка упругой деформации крыла. Малая площадь поворотных консолей в купе с жестким несущим корпусом центроплана обеспечивали возможность полёта на огромных скоростях у земли.

Весь 1971 год в ОКБ П.О.Сухого велись работы по доводке аванпроекта Т-4МС («200») до стадии, позволяющей предъявить его на конкурс. В том же году были сделаны продувочные модели, а в аэродинамических трубах ЦАГИ изучены на моделях разные варианты центроплана, поворотных консолей крыла, вертикального и горизонтального оперения. При продувках разных компоновок Т-4МС обнаружилось, что самолёт "не центруется" и обладает пятипроцентной неустойчивостью. Главный конструктор темы Н.С.Черняков решил доработать сборку, В итоге появились варианты Т-4МС («200») с длинноватым носом и доп горизонтальным оперением. Одна из них, схема №8, имела непривычный, игловидный нос. В итоге была принята сборка с удлиненным носом и слабовыступающим фонарем (всё остальное соответствовало начальному варианту сборки самолёта).

Работы по теме Т-4МС («200») были окончены в сентябре 1971 года. К 1972 году разработку аванпроекта самолёта окончили и представили его научно-техническому комитету ВВС. Сразу ВВС приняли к рассмотрению проекты самолётов «160» и М-18, представленных на конкурс соответственно ОКБ А.Н.Туполева и В.М.Мясищева (все три проекта рассматривались в рамках конкурса по созданию новейшей стратегической системы воздушного базирования, проводимого Министерством авиационной индустрии СССР в 1972 году).

Необходимо подчеркнуть, что самолёт Т-4МС («200») произвёл очень подходящее воспоминание на военных и привлек огромное внимание. Проект самолета ОКБ В.М.Мясищева, хотя и было отмечен как отлично проработанный и удовлетворяющий требованиям ВВС, все же был отклонен из-за того, что вновь воссозданное конструкторское бюро не обладало нужной научно-технической и производственной базой для его воплощения. В этой связи любопытно мировоззрение самих "мясищевцев", которые в бессчетных публикациях в прессе и в книжках, посвященных ЭМЗ, постоянно именуют собственный самолёт М-18 официальным победителем в конкурсе 1972 года.

Вероятнее всего дело обстояло так: фаворит конкурса официально назван не был, а в протоколах конкурсной комиссии были даны надлежащие комменты по представленным проектам и советы о предстоящем продолжении работ, после этого последовали Постановления Совета Министров СССР и надлежащие Приказы МАП, поручавшие работу над многорежимным стратегическим ракетоносцем ОКБ им. А,Н.Туполева, Материалы заседаний и решений конкурсной комиссии до сего времени нерассекречены, что дает повод представителям ОКБ Сухого и ЭМЗ им. В.М.Мясищева "трактовать" результат конкурса по-своему.

ОКБ П.О.Сухого, имевшее уже нужный опыт постройки и испытаний тяжёлого самолёта Т-4 («100»), строить опытнейший экземпляр Т-4МС («200»), а потом — и серийных машин, не имепо способности из-за загрузки личных цехов изделиями другой, более принципиальной темы. Ему нужно было "дать" одно из главных компаний, производивших томные бомбовозы — авиационный завод в Казани, а этого никто (ну, не считая самих «суховцев») не желал. Не считая того, ОКБ П.О.Сухого и так было загружено работами по новенькому функциональному истребителю Т-10 (Су-27) и модификациям фронтовых ударных самолётов Су-17М и Су-24. Переход "суховцев" в "тяжелую" авиацию ставил под опасность все эти программки.

Подводя итоги по аванпроектам, выступил главнокомандующий ВВС маршал авиации П.С.Кутахов: "Понимаете, давайте решать так. Да, проект ОКБ П.О.Сухого лучше, мы дали ему подабающее, но оно уже втянулось в разработку истребителя Су-27, который нам очень и очень нужен. Потому примем такое решение: признаем, что победителем конкурса является КБ Сухого, обяжем передать все материалы в КБ Туполева, чтоб оно проводило последующие работы..". Также предлагалось передать всю документацию по теме "тулолевцам" и ОКБ В.М.Мясищева. Но в предстоящем создатели CMC на ММЗ "Опыт" отказались от документации по самолётам Т-4МС и М-18 и стали без помощи других продолжать работу по формированию вида нового ударного "алюминиево-титанового» самолёта с изменяемой стреловидностью крыла, которая в итоге и привела к созданию бомбовоза Ту-160.

Лётно-технические свойства самолёта Т-4МС («200») Количество и тип движков: — на первом шаге 4 х РД36-41 — на втором шаге 4 х К-101 Тяга движков (форсажная), кгс: — на первом шаге 4 х 16000 — на втором шаге 4 х 20000 Тяговооруженность взлетная: — на первом шаге 0,38 — на втором шаге 0,47 Удельная взлетная нагрузка на полную площадь центроплана и поворотной консоли, кг/м 335 Длина самолёта, м 41,2 Высота самолёта, м 8,0 Размах, м: — центроплана 14,4 — при стреловидности ПЧК 30° - 40,9 — при наивысшем угле ПЧК 72° - 25,0 Колея шасси, м 6,0 База шасси, м 12.0 Площадь поворотных консолей крыла, м: — при наивысшем угле стреловидности 73,1 — при наименьшем угле стреловидности 97,5 Площадь центроплана, м - 409,2 Полная площадь центроплана и поворотных консолей крыла, м: — при наивысшем угле стреловидности 482,3 — при наименьшем угле стреловидности 506,8 Угол стреловидности по фронтальной кромке центроплана, град. 72 Угол стреловидности по фронтальной кромке поворотных консолей крыла, град, — наибольший 72 — малый 30 Масса пустого самолёта, кг 123000 Наибольшая взлетная масса, кг 170000 Обычная взлетная масса, кг 170000 Масса горючего во внутренних баках, кг 97000 Боевая нагрузка, кг: — обычная (во внутренних грузовых отсеках) 9000 — наибольшая, с недозаправкой горючего {во внутренних грузовых отсеках и на внешних подвесках) 45000 Наибольшая скорость полета, км/ч: — у земли 1100 — на высоте 3200 Крейсерская скорость полета, км/ч: — на высоте более 18 км 3000-3200 — на средних высотах 800-900 — у земли 850 Наибольшая дальность попета с движками К-101 на крейсерской скорости с обычной боевой загрузкой без дозаправки топливом в воздухе, км: — на высотах более 18 км 9000 — на средних высотах 14000 Длина разбега, м 1100 Длина пробега, м 950 Экипаж, чел, 3 Вооружение: — ракеты «воздух-земля» большой дальности 4 х Х-45 — ракеты «воздух-земля» малой дальности 24 х Х-15 — бомбы общей массой, кг 45000

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.