Опытный штурмовик Су-14 ВК-1 (СССР)

В 1948 г. ВВС, имея главной целью, увеличение скорости штурмовиков и достижение более вероятного роста спектра скоростей их, включили в план-заявку задания на штурмовик с ТКД и на штурмовик с ТВД. 1-ый тип был принят к разработке т. Сухим, но это задание еще не утверждено правительством, потому включено в план-заявку на 1950-1951 гг. Штурмовик с ТВД, из критерий способности сборки самолета, вызывает потребность в разработке ТВД с выносным редуктором и передачей мощи на винт средством длинноватого вала. Решение задачки сотворения штурмовика, способного действовать в новых критериях, обуславливаемых развитием авиационной техники, просит развернутых поисков в различных направлениях, в связи с чем в проект плана-заявки включен как штурмовик с поршневым мотором, так и штурмовики с ТКД и ТВД».

Последующие действия развивались совершенно не по тому сценарию, на который рассчитывали военные, 14 ноября 1949 г. вышло постановление Совета Министров СССР, согласно которому ОКБ П.О. Сухого ликвидировалось. Соответственно, работы по штурмовику Су-14 ВК-1 тормознули. Практически сразу МАП отклоняет «два опытнейших самолета-штурмовика с ТВД и ТКД, включенные в план-заявку ВВС ВС на 1950 г и это решение поддерживается Советом Министров СССР. Потом постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 1949 г. прекращалось массовое создание штурмовика Ил-10 AM-42. При всем этом «производство каких-то других, более совершенных типов самолетов для штурмовой авиации», не предусматривалось. Таким образом, в плане на 1950 г остался только штурмовик с поршневым мотором, в качестве которого министерством авиапромышленности рассматривался опытнейший Ил-20 с М-47.

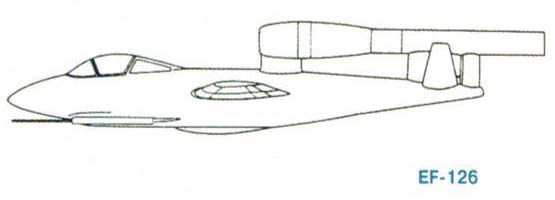

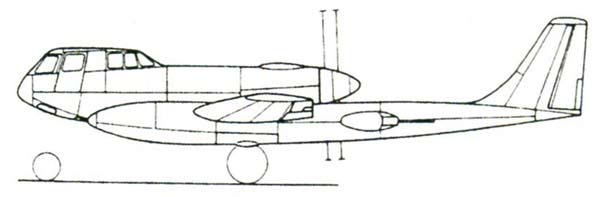

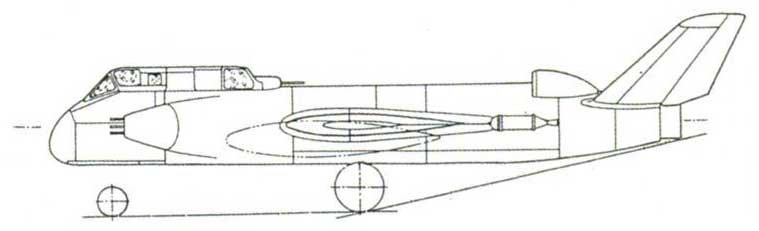

К этому времени в ОКБ-134 уже был разработан эскизный проект и построен макет Су-14 ВК-1. Согласно отчету завода №134 по итогам работы в 1949 г техно готовность проекта на 1.01.50 г составляет 40%». Плановый срок предъявления на муниципальные тесты - сентябрь 1950 г. В процессе проектирования прорабатывались несколько вариантов сборки самолета (с вертикальным и «V»-o6paзным оперением), силовой установки (ВК-1, ВК-2, 2ВК-2, ВК-5), состава вооружения (вперед - 4 пушки калибра 37 мм Н-37 либо 4-6 пушек калибра 23 мм НС-23, НР-23, ВЯ-23 (облегченные), вспять - пушка калибра 23 мм либо 2 пушки калибра 20 мм), При всем этом с движками ВК-2 штурмовик имел шасси с хвостовым колесом. Вес брони зависимо от варианта изменялся от 600 до 798 кг Экипаж штурмовика состоял из летчика и стрелка-радиста. В окончательном варианте тормознули на среднеплане с «У»-образным оперением. Вооружение включало; 6 подвижных пушек НР-23 (900 снарядов) для стрельбы вперед-вниз, оборонительную подвижную установку с пушкой НР-23 (150 снарядов) для стрельбы назад-вверх, 400 кг обычной бомбовой нагрузки (1000 кг в перегрузку). Предусматривалась подвеска 6 реактивных орудий ОРО-132 в счет перегрузки.

Главные летные данные Су-14 ВК-1 на расчетной высоте 1500 м составляли: спектр скоростей - 275-800 км/ч, время подъема на эту высоту - 2 мин, дальность полета со скоростью 500 км/ч и бомбовой нагрузкой 400 кг -900 км при обычном полетном весе и 1100 км в перегрузку (с навесноыми топливными баками). Разбег с ракетными ускорителями - 500 м, без них - 850 м. Пробег-600 м, Для сокращения разбега при взлете применялись пороховые стартовые ракеты типа ПРС-280. Ограничение скорости при пикировании в переделах требований ВВС обеспечивалось воздушными тормозами, установленными на фюзеляже слева и справа.

Бронирование штурмовика рассчитывалось на защиту экипажа и мотора от огня многокалиберных пулеметов и отчасти от пушек калибра 20 мм. Планировалось применить гомогенную броню типа КВК-2 и АБА-1. Общий вес брони достигал 752 кг, в том числе: броня экипажа - 602 кг, броня мотора - 150 кг Толщина брони изменялась зависимо от критерий обстрела истребителями и зенитным огнем: впереди - 25 мм, сверху впереди - 4 мм, с боков - 10-12 мм, снизу - 10 мм, сзади - 30 мм. Летчик и стрелок имели надголовники, а летчик к тому же заголовник и бронеспинку. В лобовой части фонаря летчика устанавливалось 100-мм бронестекло. С боков летчик и воздушный стрелок прикрывались 65-мм прозрачной броней.

Горючее общим весом 2460 кг располагалось в 5 баках: 3-х фюзеляжных (2010 кг) и 2-ух крыльевых (450 кг). Все баки имели протектор переменной толщины по высоте бака. В полете топливные баки и отсеки, в каких они размещались, наполнялись углекислым газом. Для тушения пожара в двигательном отсеке имелась система огнетушения. По мере надобности в счет перегрузки допускалась подвеска 2-ух сбрасываемых топливных баков на 225 кг горючего каждый. Узлы подвески баков размещались на концах консолей. Навигационное оборудование включало: компас магнитный КИ, авиагоризонт АГК-47Б, навигационный индикатор НИ-46, указатель скорости, высотомер, вариометр, указатель числа Маха, часы. Штурмовик предполагалось оснастить ответчиком системы муниципального опознавания типа «Барий-М», аппаратурой наведения на наземные цели типа «Медиана-Призма», радиовысотомером малых высот РВ-2, УКВ-радиостанцией РСИУ-3 с удаленным управлением. Предусматривалось место для установки КВ-радиостанции типа РСБ-5.

Не считая этого, на самолет ставился набор оборудования слепой посадки в составе автоматического радиокомпаса АРК-5Б, удаленного гиромагнитного компаса ДГМК-3 и маркерного радиоприемника типа МРП-48. В сочетании с наземной частью (приводной аэродромной радиостанцией, маркерным радиомаяком, автоматическим радиопеленгатором) эта система позволяла точно выйти в створ полосы и найти просвет далекого и близкого приводов. Для контроля результатов стрельбы и бомбометания на самолет устанавливался фото-кинопулемет, также фотоаппарат АФА-МК, который употреблялся в том числе и для маршрутной многообещающей аэрофотосъемки. Связь меж летчиком и воздушным стрелком обеспечивалась самолетным переговорным устройством. Кислородное оборудование позволяло делать полет в течение 1 ч полета на высоте 7000 м.

Кабины летчика и стрелка отапливались в полете. На самолете устанавливались воздушно-тепловые противообледенители на носках крыла, оперения и воздухопоглотителях мотора. Жаркий воздух для отопления кабин экипажа и системы противообледенения отбирался от компрессора мотора. Прицельная стрельба и бомбометание обеспечивались с помощью прицела ПШ-1, синхронно связанного с системой поворота подвижных пушечных батарей. Управление огнем пушек электропневматическое. Электрическое оборудование самолета экранированное, напряжение 24 В. Источники питания состоят из генератора типа ГС-9000 и аккума на 30 А ч типа 12А-30. Предусматривалась возможность подключения наземного источника питания.

Как надо из документов, все материалы эскизного проекта и макет самолета Су-14 ВК-1 в ноябре 1949 г были уничтожены. Нужно считать, решение правительства поддержать предложение МАП исключить из списка заказов разработку опытнейших реактивных штурмовиков и устранить ОКБ П.О. Сухого явилось совсем внезапным для управления ВВС. Получающийся «расклад» ничего неплохого не пролочил. Единственное конструкторское бюро МАП, интенсивно работавшее в течение 1949 г. по программке нынешнего реактивного штурмовика, сворачивало свою деятельность при практически отработанном проекте. В то же время схема Ил-20, по воззрению профессионалов ВВС, каких-то перспектив развития не имела. Меж тем легкие подсчеты демонстрировали, что разработка нового проекта штурмовика другим ОКБ, постройка опытнейшего эталона, его испытание и внедрение в массовое создание востребует более 2,5 лет. С учетом этого ВВС сделали попытку поддержать П.О. Сухого, также обозначить перед управлением страны будущие в недалеком будущем суровые проблемы с обеспечением боеспособности штурмовой авиации.

В аппарате главкома ВВС 12 декабря был готов проект докладной записки генерал-полковника П.Ф, Жигарева Заместителю Председателя СМ СССР маршалу Русского Союза тов. Булганину Н.А. В ней перечислялись все выполнявшиеся в ОКБ Сухого проекты новых самолетов, «как имеющие огромное значение для развития авиационной техники», и предлагалось дать указания Хруничеву «о принятии нужных мер, обеспечивающих окончание обозначенных выше работ». Расчет строился на то, что исполнителем по всем этим проектам мог быть только коллектив ОКБ Сухого. Но генерал Жигарев, за ранее прозондировав обстановку «в верхах», отказался подписывать документ с такими формулировками, потребовав его переделки. В конечном итоге 17 декабря на имя Булганина ушло более «гладкое» письмо, в каком главком отмечал, что «в связи с расформированием по решению правительства ОКБ тов. Сухого закончилось выполнение нескольких работ, представляющих энтузиазм для ВВС». В этой связи Жигарев просил дать указания Хруничеву «передать задание на предварительное проектирование бронированного штурмовика с движком ВК-1, над которым работало ОКБ Сухого, другому КБ».

В 1948 г. ВВС, имея главной целью, увеличение скорости штурмовиков и достижение более вероятного роста спектра скоростей их, включили в план-заявку задания на штурмовик с ТКД и на штурмовик с ТВД. 1-ый тип был принят к разработке т. Сухим, но это задание еще не утверждено правительством, потому включено в план-заявку на 1950-1951 гг. Штурмовик с ТВД, из критерий способности сборки самолета, вызывает потребность в разработке ТВД с выносным редуктором и передачей мощи на винт средством длинноватого вала. Решение задачки сотворения штурмовика, способного действовать в новых критериях, обуславливаемых развитием авиационной техники, просит развернутых поисков в различных направлениях, в связи с чем в проект плана-заявки включен как штурмовик с поршневым мотором, так и штурмовики с ТКД и ТВД».

Последующие действия развивались совершенно не по тому сценарию, на который рассчитывали военные, 14 ноября 1949 г. вышло постановление Совета Министров СССР, согласно которому ОКБ П.О. Сухого ликвидировалось. Соответственно, работы по штурмовику Су-14 ВК-1 тормознули. Практически сразу МАП отклоняет «два опытнейших самолета-штурмовика с ТВД и ТКД, включенные в план-заявку ВВС ВС на 1950 г и это решение поддерживается Советом Министров СССР. Потом постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 1949 г. прекращалось массовое создание штурмовика Ил-10 AM-42. При всем этом «производство каких-то других, более совершенных типов самолетов для штурмовой авиации», не предусматривалось. Таким образом, в плане на 1950 г остался только штурмовик с поршневым мотором, в качестве которого министерством авиапромышленности рассматривался опытнейший Ил-20 с М-47.

К этому времени в ОКБ-134 уже был разработан эскизный проект и построен макет Су-14 ВК-1. Согласно отчету завода №134 по итогам работы в 1949 г техно готовность проекта на 1.01.50 г составляет 40%». Плановый срок предъявления на муниципальные тесты - сентябрь 1950 г. В процессе проектирования прорабатывались несколько вариантов сборки самолета (с вертикальным и «V»-o6paзным оперением), силовой установки (ВК-1, ВК-2, 2ВК-2, ВК-5), состава вооружения (вперед - 4 пушки калибра 37 мм Н-37 либо 4-6 пушек калибра 23 мм НС-23, НР-23, ВЯ-23 (облегченные), вспять - пушка калибра 23 мм либо 2 пушки калибра 20 мм), При всем этом с движками ВК-2 штурмовик имел шасси с хвостовым колесом. Вес брони зависимо от варианта изменялся от 600 до 798 кг Экипаж штурмовика состоял из летчика и стрелка-радиста. В окончательном варианте тормознули на среднеплане с «У»-образным оперением. Вооружение включало; 6 подвижных пушек НР-23 (900 снарядов) для стрельбы вперед-вниз, оборонительную подвижную установку с пушкой НР-23 (150 снарядов) для стрельбы назад-вверх, 400 кг обычной бомбовой нагрузки (1000 кг в перегрузку). Предусматривалась подвеска 6 реактивных орудий ОРО-132 в счет перегрузки.

Главные летные данные Су-14 ВК-1 на расчетной высоте 1500 м составляли: спектр скоростей - 275-800 км/ч, время подъема на эту высоту - 2 мин, дальность полета со скоростью 500 км/ч и бомбовой нагрузкой 400 кг -900 км при обычном полетном весе и 1100 км в перегрузку (с навесноыми топливными баками). Разбег с ракетными ускорителями - 500 м, без них - 850 м. Пробег-600 м, Для сокращения разбега при взлете применялись пороховые стартовые ракеты типа ПРС-280. Ограничение скорости при пикировании в переделах требований ВВС обеспечивалось воздушными тормозами, установленными на фюзеляже слева и справа.

Бронирование штурмовика рассчитывалось на защиту экипажа и мотора от огня многокалиберных пулеметов и отчасти от пушек калибра 20 мм. Планировалось применить гомогенную броню типа КВК-2 и АБА-1. Общий вес брони достигал 752 кг, в том числе: броня экипажа - 602 кг, броня мотора - 150 кг Толщина брони изменялась зависимо от критерий обстрела истребителями и зенитным огнем: впереди - 25 мм, сверху впереди - 4 мм, с боков - 10-12 мм, снизу - 10 мм, сзади - 30 мм. Летчик и стрелок имели надголовники, а летчик к тому же заголовник и бронеспинку. В лобовой части фонаря летчика устанавливалось 100-мм бронестекло. С боков летчик и воздушный стрелок прикрывались 65-мм прозрачной броней.

Горючее общим весом 2460 кг располагалось в 5 баках: 3-х фюзеляжных (2010 кг) и 2-ух крыльевых (450 кг). Все баки имели протектор переменной толщины по высоте бака. В полете топливные баки и отсеки, в каких они размещались, наполнялись углекислым газом. Для тушения пожара в двигательном отсеке имелась система огнетушения. По мере надобности в счет перегрузки допускалась подвеска 2-ух сбрасываемых топливных баков на 225 кг горючего каждый. Узлы подвески баков размещались на концах консолей. Навигационное оборудование включало: компас магнитный КИ, авиагоризонт АГК-47Б, навигационный индикатор НИ-46, указатель скорости, высотомер, вариометр, указатель числа Маха, часы. Штурмовик предполагалось оснастить ответчиком системы муниципального опознавания типа «Барий-М», аппаратурой наведения на наземные цели типа «Медиана-Призма», радиовысотомером малых высот РВ-2, УКВ-радиостанцией РСИУ-3 с удаленным управлением. Предусматривалось место для установки КВ-радиостанции типа РСБ-5.

Не считая этого, на самолет ставился набор оборудования слепой посадки в составе автоматического радиокомпаса АРК-5Б, удаленного гиромагнитного компаса ДГМК-3 и маркерного радиоприемника типа МРП-48. В сочетании с наземной частью (приводной аэродромной радиостанцией, маркерным радиомаяком, автоматическим радиопеленгатором) эта система позволяла точно выйти в створ полосы и найти просвет далекого и близкого приводов. Для контроля результатов стрельбы и бомбометания на самолет устанавливался фото-кинопулемет, также фотоаппарат АФА-МК, который употреблялся в том числе и для маршрутной многообещающей аэрофотосъемки. Связь меж летчиком и воздушным стрелком обеспечивалась самолетным переговорным устройством. Кислородное оборудование позволяло делать полет в течение 1 ч полета на высоте 7000 м.

Кабины летчика и стрелка отапливались в полете. На самолете устанавливались воздушно-тепловые противообледенители на носках крыла, оперения и воздухопоглотителях мотора. Жаркий воздух для отопления кабин экипажа и системы противообледенения отбирался от компрессора мотора. Прицельная стрельба и бомбометание обеспечивались с помощью прицела ПШ-1, синхронно связанного с системой поворота подвижных пушечных батарей. Управление огнем пушек электропневматическое. Электрическое оборудование самолета экранированное, напряжение 24 В. Источники питания состоят из генератора типа ГС-9000 и аккума на 30 А ч типа 12А-30. Предусматривалась возможность подключения наземного источника питания.

Как надо из документов, все материалы эскизного проекта и макет самолета Су-14 ВК-1 в ноябре 1949 г были уничтожены. Нужно считать, решение правительства поддержать предложение МАП исключить из списка заказов разработку опытнейших реактивных штурмовиков и устранить ОКБ П.О. Сухого явилось совсем внезапным для управления ВВС. Получающийся «расклад» ничего неплохого не пролочил. Единственное конструкторское бюро МАП, интенсивно работавшее в течение 1949 г. по программке нынешнего реактивного штурмовика, сворачивало свою деятельность при практически отработанном проекте. В то же время схема Ил-20, по воззрению профессионалов ВВС, каких-то перспектив развития не имела. Меж тем легкие подсчеты демонстрировали, что разработка нового проекта штурмовика другим ОКБ, постройка опытнейшего эталона, его испытание и внедрение в массовое создание востребует более 2,5 лет. С учетом этого ВВС сделали попытку поддержать П.О. Сухого, также обозначить перед управлением страны будущие в недалеком будущем суровые проблемы с обеспечением боеспособности штурмовой авиации.

В аппарате главкома ВВС 12 декабря был готов проект докладной записки генерал-полковника П.Ф, Жигарева Заместителю Председателя СМ СССР маршалу Русского Союза тов. Булганину Н.А. В ней перечислялись все выполнявшиеся в ОКБ Сухого проекты новых самолетов, «как имеющие огромное значение для развития авиационной техники», и предлагалось дать указания Хруничеву «о принятии нужных мер, обеспечивающих окончание обозначенных выше работ». Расчет строился на то, что исполнителем по всем этим проектам мог быть только коллектив ОКБ Сухого. Но генерал Жигарев, за ранее прозондировав обстановку «в верхах», отказался подписывать документ с такими формулировками, потребовав его переделки. В конечном итоге 17 декабря на имя Булганина ушло более «гладкое» письмо, в каком главком отмечал, что «в связи с расформированием по решению правительства ОКБ тов. Сухого закончилось выполнение нескольких работ, представляющих энтузиазм для ВВС». В этой связи Жигарев просил дать указания Хруничеву «передать задание на предварительное проектирование бронированного штурмовика с движком ВК-1, над которым работало ОКБ Сухого, другому КБ».

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.