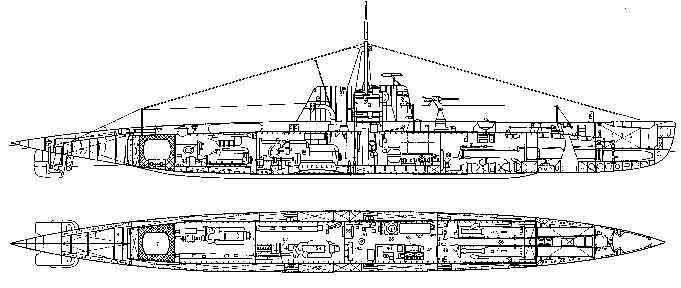

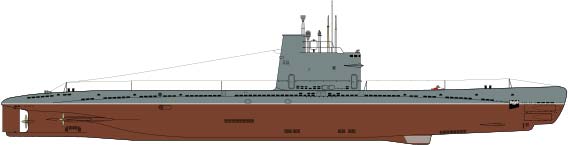

Дизельная подводная лодка пр.А615 (СССР)

После удачного окончания муниципальных испытаний опытнейшей ПЛ «М-254» пр.615, сразу с утверждением ее Приемного акта СМ СCCP своим постановлением от 31 июля 1953 года утвердил главные тактико-технические элементы серийных ПЛ пр.615 (пр.А615). В согласовании с принятыми решениями в проект А615 были внесены последующие главные конфигурации по сопоставлению с пр.615:

1. Увеличено время хранения водянистого кислорода методом подмены 2-ух кислородных цистерн одной (уменьшалась поверхность хранилища кислорода). При всем этом новенькая цистерна была изготовлена эллиптической формы заместо радиальный, потому что по другому она не располагалась в отведенной для нее выгородке. Начиная с 8-го корабля серии, дополнительно был принят припас газообразного кислорода в количестве 1200 кг. Баллоны с газообразным кислородом давлением 200 кгс/см располагались в киле ПЛ. Перечисленные мероприятия обеспечивали спецификационную дальность плавания под водой в протяжении времени полной автономности.

После удачного окончания муниципальных испытаний опытнейшей ПЛ «М-254» пр.615, сразу с утверждением ее Приемного акта СМ СCCP своим постановлением от 31 июля 1953 года утвердил главные тактико-технические элементы серийных ПЛ пр.615 (пр.А615). В согласовании с принятыми решениями в проект А615 были внесены последующие главные конфигурации по сопоставлению с пр.615:

1. Увеличено время хранения водянистого кислорода методом подмены 2-ух кислородных цистерн одной (уменьшалась поверхность хранилища кислорода). При всем этом новенькая цистерна была изготовлена эллиптической формы заместо радиальный, потому что по другому она не располагалась в отведенной для нее выгородке. Начиная с 8-го корабля серии, дополнительно был принят припас газообразного кислорода в количестве 1200 кг. Баллоны с газообразным кислородом давлением 200 кгс/см располагались в киле ПЛ. Перечисленные мероприятия обеспечивали спецификационную дальность плавания под водой в протяжении времени полной автономности.

В процессе постройки серийных лодок на заводе №196 были проведены тесты по определению испаряемости кислорода из цистерны, поставленной в крепкой выгородке на текстолитовые опоры и изолированной шлаковой ватой. Тесты проявили, что фактическая испаряемость оказалась ниже расчетной. В связи с этим спецификационные дальности плавания под водой могли обеспечиваться припасами водянистого кислорода в течение 9 суток после приема его в охлажденную цистерну. Беря во внимание это событие, также трудности использования в цикле кислорода из баллонов, в связи с отсутствием надежных кислородных автоматических дозаторов на давление 200 атм., и доп пожароопасность, возникающую при вероятном травлении кислорода из баллонов за борт, было решено отрешиться от газообразного кислорода, а баллоны использовать для роста корабельного припаса воздуха высочайшего давления. В данном случае припас сжатого воздуха увеличивался с 3,8 м до 8,2 м, время пополнения полного припаса воздуха возросло с 6 до 15 часов.

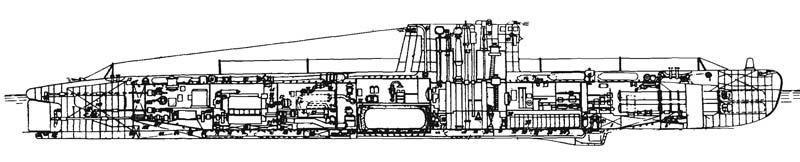

2. Обеспечены требуемые дальности плавания экономическими ходами в надводном и подводном положениях. Для этой цели на линиях валов бортовых движков были установлены новые редукторы с муфтами, допускающими свободное вращение бортовых гребных винтов при ходе ПЛ под средним движком. Не считая того, были увеличены припасы горючего на 3,8 тонны и хим поглотителя на 0,5 тонн. 3. Повышена живучесть ПЛ при повреждении кислородной цистерны, зачем кислородная цистерна помещалась в крепкую выгородку, которая в случае утечек кислорода из цистерны, предотвращала его распространение по лодке и позволяла стравливать испарившийся кислород за борт на глубине до 100-120 метров. 4. Усовершенствованы средства гидролокационного и радиолокационного наблюдения: заместо гидролокационной станции «Тамир-5Л» на ряде кораблей серии стала устанавливаться гидроакустическая станция «Анадырь», на всей серии ПЛ (не считая нескольких первых лодок) была установлена станция обнаружения работы радиолокаторов противника «Накат». Установлена громкоговорящая внутрилодочная связь «Нерпа». 5. Движки М-50 изменены движками М-50П с увеличенным до 600 часов моторесурсом за счет понижения мощи с 900 до 700 л.с. Понижение мощи мотора привело к уменьшению скорости хода в надводном положении с 17,2 до 16,1 узлов и в подводном положении с 15,44 до 15 узлов. 6. Усовершенствована система автоматического питания машинной установки кислородом: заместо одноимпульсной системы «АРМ» установлена двухимпульсная система «АРМГ» (эта система регулировала подачу кислорода в машинные отсеки в зависимости как от расхода горючего, так и от состава газов в машинной выгородке). 7. Сокращено время зарядки аккумуляторной батареи за счет роста мощи гребного электродвигателя до 100 л.с. при 305 об/мин. (заместо 78 л.с. при 280 об/мин.). 8. Обеспечено осушение трюмов на предельной глубине погружения, зачем заместо трюмного насоса ТП-18 был установлен насос ТП-10/150, работавший при противодавлении до 150 м водяного столба. 9. Невзирая на повышение команды с 29 до 33 человек, была несколько усовершенствована обитаемость корабля методом использования доп объемов снутри крепкого корпуса и перекомпоновки части оборудования, зачем кормовая дифферентная цистерна была вынесена из VII отсека за борт, в связи с чем крепкий корпус был удлинен на две шпации при сохранении общей длины корабля. В районе V отсека шпангоуты крепкого корпуса были вынесены наружу. Камбуз из VII отсека был перенесен в I отсек, а гальюн из VI отсека - в VII отсек. Ручное управление вертикальным и кормовыми горизонтальными рулями было перенесено из центрального поста в VII отсек. Не считая того, были несколько увеличены припасы провизии, питьевой воды и патронов регенерации. 10. Для улучшения работы энергетической установки был снят глушитель мотора 32Д и установлены регулирующие захлопки на входе газов на всех 4 секциях газофильтров. 11. В системе гидравлики была увеличена емкость аккумов с 19 до 30 л.. 12. Были усилены средства пожаротушения - установлена воздушно-пенная система пожаротушения ВПЛ-52, а в выгородках дизелей и в VI отсеке установлена система орошения. Был произведен ряд других более маленьких конфигураций.

ПЛ пр. А615 сразу строились на заводах №196 и №194. На заводе №196 лодки строились секционным способом, а на заводе №194, где постройка началась несколько позднее, блочным способом. При блочном способе секции за ранее стыковывались в три больших блока, в каких после проведения гидравлических испытаний (с установкой на время испытаний торцовых затычек), производились главные монтажные работы. При сопоставлении экономической продуктивности обоих методов постройки оказалось, что блочный способ существенно эффективнее секционного: стапельный период на заводе №196 длился 120 дней, а на заводе №194 - 60 дней; общий цикл постройки сократился на 20-25%, трудозатратность уменьшилась на 10-12%, а цена - на 10-15%. Головная ПЛ пр.А615 завода №196 была заложена в сентябре 1953 года и спущена на воду 16 сентября 1954 года. Тесты начались 1 октября 1954 года и закончились в декабре 1955 года. 10 декабря 1955 года был подписан приемный акт.

ПЛ пр. А615 сразу строились на заводах №196 и №194. На заводе №196 лодки строились секционным способом, а на заводе №194, где постройка началась несколько позднее, блочным способом. При блочном способе секции за ранее стыковывались в три больших блока, в каких после проведения гидравлических испытаний (с установкой на время испытаний торцовых затычек), производились главные монтажные работы. При сопоставлении экономической продуктивности обоих методов постройки оказалось, что блочный способ существенно эффективнее секционного: стапельный период на заводе №196 длился 120 дней, а на заводе №194 - 60 дней; общий цикл постройки сократился на 20-25%, трудозатратность уменьшилась на 10-12%, а цена - на 10-15%. Головная ПЛ пр.А615 завода №196 была заложена в сентябре 1953 года и спущена на воду 16 сентября 1954 года. Тесты начались 1 октября 1954 года и закончились в декабре 1955 года. 10 декабря 1955 года был подписан приемный акт.

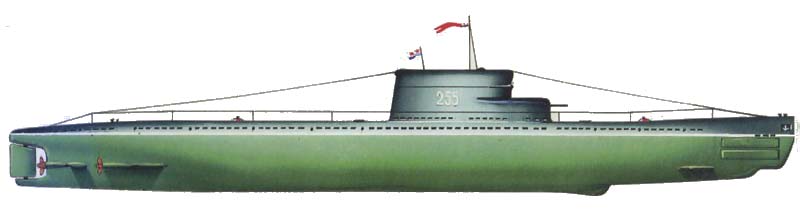

Комиссия Гос приемки, приняв головную ПЛ «М-255». сразу отметила недочеты, выявленные на муниципальных испытаниях, а конкретно: а) недостаточную маневренность машинной установки при подводных ходах. Выход на полную мощность при прогретых движках занимал 5-10 минут, а при низких температурах воздуха в машинных отсеках и непрогретых за ранее движках наибольший ход можно было дать только через 40-45 минут. б) необходимость нередких (через каждые 50 часов работы) щелочений и чистки от сажи газоохладителей движков, на что уходило много времени; в) большая стесненность в отсеках ПЛ, затрудняющая сервис устройств и ухудшающая обитаемость корабля. Отмечался также и ряд других маленьких недочетов.

При постройке ПЛ пр.А615 огромное внимание было уделено проверке живучести энергетической установки. С этой целью в сентябре-ноябре 1955 года междуведомственная комиссия произвела подрывы глубинными бомбами натурного IV отсека этот проекта с помещением в нем кислородной цистерны, заполненной водянистым кислородом. После проведения испытаний комиссия признала, что «живучесть системы и хранилища водянистого кислорода не ниже живучести крепкого корпуса». Позже в июле 1958 года были проведены тесты ПЛ М-258 пр.А615 для определения работоспособности машинной установки и плотности машинных выгородок при действии на лодку взрывов глубинных бомб, подрываемых на расстоянии от 80 до 45 метров от ее борта. Тесты проявили, что машинная установка в целом остается работоспособной.

К началу поступления в состав ВМФ ПЛ пр.А615 его береговые базы не были в достаточной степени готовы к обслуживанию ПЛ, имеющих новейшую энергетику. Самые большие трудности были в снабжении лодок водянистым кислородом и в хранении его на базах, в снабжении лодок хим поглотителями и хим материалами (дихлорэтан, активированный уголь и др.), в обеспечении мест базирования кадрами и оборудованием для ремонта и обслуживания газоанализаторов, дозирующих устройств и т.п. В 1955-1957 годах с началом массового плавания на ПЛ пр.А615 произошел ряд больших аварий, в том числе и трагическая смерть ПЛ «М-256».

Аварийность на ПЛ пр.А615, как выяснилось при расследовании аварий и в итоге проведенных особых исследовательских работ, была следствием неучтенных ранее особенностей работы установки в корабельных критериях, выявившихся исключительно в процессе эксплуатации, также недостаточной подготовленности личного состава и военно-морских баз к эксплуатации достаточно сложной техники. При работе движков по замкнутому циклу основное внимание обращалось на поддержание автоматическим дозированием процентного содержания кислорода в газовой консистенции в границах, установленных инструкциями. Числилось, что превышение верхнего предела содержания кислорода может вызвать ситуацию, приводящую к взрывам паров горючего и масла в машинных выгородках, а подача кислорода ниже допустимого предела усугубляет характеристики работы мотора (понижается мощность, задымляется машинная выгородка и т.д.). Но проведенные на ПЛ «М-257» особые тесты проявили, что предпосылкой взрывов в машинных выгородках являлось не высочайшее содержание кислорода в газовой консистенции, а напротив, очень низкая его концентрация.

В марте-апреле 1959 года на ПЛ «М-296», «М-301» и «М-321», где по результатам испытаний плавучего щита были выполнены рекомендованные модернизационные работы, проводились особые тесты, которые подтвердили возможность и безопасность эксплуатации ПЛ при работе машинных установок по замкнутому циклу. Установленная на них система «щиты обеспечивала взрывобезопасность при низкой концентрации кислорода и предотвращала пожароопасность при высочайшей концентрации кислорода. Защита безотказно срабатывала при возникновении дефектов машинной установки, связанных с выходом концентрации кислорода за допустимые пределы, и при неверных действиях личного состава. В июле 1959 года плавания с работой дизелей по замкнутому циклу дооборудованных ПЛ были вновь разрешены. В период с 12 по 22 декабря 1961 года в Рижском заливе был осуществлен поход ПЛ «М-321» на полную автономность. С 24 октября по 2 ноября 1962 года ПЛ «М-356» выполнила 2-ой поход на полную автономность. В обоих случаях вещественная часть работала полностью ладно. Разработка проекта велась под управлением головного конструктора А.С.Кассациера и, в главном, этим же составом, который занимался проектом 615. М-296, затонувшая в 1957 году, поднята и в апреле 1984 года установлена как монумент в Одессе (бортовой номер М-305).

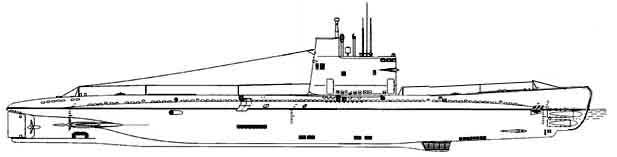

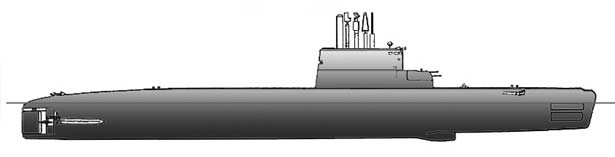

Тактико-технические свойства подводной лодки проекта А615 Водоизмещение обычное, м 405,8 Длина большая, м 56,76 Ширина большая, м 4,46 Осадка средняя (с обтекателем Тамир-5Л), м 3,59 Припас плавучести, в % от обычного водоизмещения 23,0 Глубина погружения предельная, м 120 Глубина погружения рабочая, м 100 Команда, чел. 33 Автономность, сут, 10 Большая надводная скорость, уз. 16,1 Дальность плавания надводной скоростью 8,3 узла под одним средним движком, мили 3150 Большая подводная скорость при работе 3-х движков, уз, 15,0 Дальность плавания узла ею, мили 56 Дальность плавания под средним движком скоростью ок.3,5 узла под водой, мили ок.410 Дальность плавания подводной скоростью 2,1 узла под одним гребным ЭД, мили 44,3

Вооружение Носовые торпедные аппараты для торпед калибра 533 мм, шт. 4 Глубина стрельбы, м до 30 Приборы управления торпедной стрельбой ПУТС-Л4-0, компл. 1 Автоматическая спаренная зенитная артиллерийская установка калибра 25 мм 2М-8, компл. 1 ПРИМЕЧАНИЕ; Начиная с 1956 года, по решению Правительства артиллерийское вооружение с ПЛ сжималось.

Средства навигации, наблюдения и связи Гирокомпас "Гиря", компл. 1 Лаг типа ГOM-IV,компл. 1 Эхолот НЭЛ-4УГ. компл. 1 Радиопеленгатор РПН-47-03, компл. 1 Гидролокационная станция Тамир-5Л", компл, 1 Шумопеленгаторная установка 'Марс-1бКИГ, компл. 1 Коротковолновый передатчик Р-645, компл. 1 Ультракоротковолновый приемо-передатчик Р-609, компл, 1 Всеволновый передатчик Р-673, компл. 1 Перископ зенитный ПЗ-7М, шт. 1 ПРИМЕЧАНИЕ: На серийных ПЛ в разные сроки были установлены радиолокационные станции обнаружения надводных целей "Флаг" и работающих радиолокаторов противника "Накат", командно-трансляционное устройство "Нерпа". На ряде ПЛ заменялись: гирокомпас "Гиря" на "Гиря-М", радиопеленгатор РПН-47-03 на РПН-50-03, гидролокационная станция "Тамир-бЛ" и шумопеленгаторная "Марс 16КИГ на всеохватывающую гидролокационную и шумопеленгаторную станцию "Анадырь", электромеханический лаг ГОМ-IV на гидравлический лаг ЛР-1.

Энергетическая установка Бортовой движок М-50П мощью 700 л.с. при 1450 об/мин., шт. 2 Средний движок 32Д мощью 900 л.с. при 675 об/мин., шт. 1 Гребной электродвигатель ПГ-106 мощью 100 л.с. при 305 об/мин., шт. 1 Аккумуляторная батарея 23МУ из 60 частей, число групп 1

Припасы Горючего, т 23,3 Водянистого кислорода, т 8,5 Хим поглотителя, т 14,9

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.