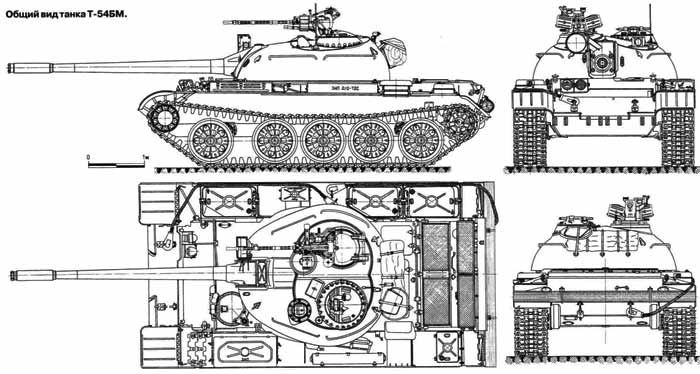

Опытный танк Т-54БМ / «Объект 137Г2М» (СССР)

Танк Т-54БМ являлся модернизированным вариантом танка Т-54Б выпуска 1957 г., в конструкции которого были воплощены мероприятия по модернизации, разработанные заводом №183 за период 1955-1957 гг. Он имел заводское обозначение «Объект 137Г2М». Два опытнейших эталона машины (№57098137 и №5709В166) завод №183 сделал в сентябре 1957 г. Гарантийные (1000 км пробега) и долгие (до 5000 км пробега) тесты оба танка прошли на НИИВТ полигоне в период с 10 ноября 1957 г по 12 января 1958 г. В согласовании с распоряжением начальника ГБТУ №3/703056 от 4 января 1958 г, согласованного с 12-м управлением ГКОТ, объем испытаний был увеличен до 600 ч работы движков. Потому с целью получения более беспристрастных данных о надежности работы узлов и агрегатов интенсивность ходовых испытаний приблизили к интенсивности эксплуатации танков в войсках (до 4-5 ч работы мотора в день).

Танк Т-54БМ являлся модернизированным вариантом танка Т-54Б выпуска 1957 г., в конструкции которого были воплощены мероприятия по модернизации, разработанные заводом №183 за период 1955-1957 гг. Он имел заводское обозначение «Объект 137Г2М». Два опытнейших эталона машины (№57098137 и №5709В166) завод №183 сделал в сентябре 1957 г. Гарантийные (1000 км пробега) и долгие (до 5000 км пробега) тесты оба танка прошли на НИИВТ полигоне в период с 10 ноября 1957 г по 12 января 1958 г. В согласовании с распоряжением начальника ГБТУ №3/703056 от 4 января 1958 г, согласованного с 12-м управлением ГКОТ, объем испытаний был увеличен до 600 ч работы движков. Потому с целью получения более беспристрастных данных о надежности работы узлов и агрегатов интенсивность ходовых испытаний приблизили к интенсивности эксплуатации танков в войсках (до 4-5 ч работы мотора в день).

Но огромное количество выявляемых изъянов привело к повышению времени простоя танков на ремонтах (до 50% от общего числа рабочих дней). В итоге объем испытаний к концу 1958 г выполнили лишь на одном танке. Решением начальника ГБТУ 20 января 1959 г тесты были прекращены. От серийного танка Т-54Б модернизированные эталоны Т-54БМ отличались последующими конструктивными переменами.

По вооружению: - увеличенным боекомплектом к пушке Д-10Т - до 43 выстрелов (заместо 34), из которых 18 располагались в 2-ух баках-стеллажах. В баках-стеллажах четыре верхних выстрела имели крепление защелками, а для других был сохранен принцип «качалок». Не считая того, доп выстрелы укладывались на месте расположения средней группы топливных баков, устанавливавшихся на серийной машине. В связи с этим изменили конструкцию моторной перегородки и боковины подмоторного фундамента. Всю правую часть перегородки заместо съемной сделали приварной. Для подмены коллектора выпуска без выемки мотора в перегородке предусмотрели особый лючок, закрывавшийся крышкой. Размещение боекомплекта в модернизированной машине по количеству комфортно извлекаемых выстрелов из боеукладок (при разных положениях башни) обеспечило достоинства перед серийным танком. Более значительно это проявилось при стрельбе на правый борт, что было связано с внедрением для заряжания выстрелов из вновь введенной одиннадцатиместной боеукладки; - установкой на башне танка, над рабочим местом заряжающего, ЗПУ с 14,5-мм пулеметом КПВТ. Для стрельбы из пулемета употреблялся коллиматорный прицел ВК-4. Зенитная установка по своим боевым качествам превосходила серийную установку 12,7-мм пулемета ДШК, но уступала по качеству производства аналогичной установке конструкции ЛКЗ, выпущенной в 1956 г Четыре магазина-коробки к пулемету КПВТ размещались (по одной) на крышке аварийного лючка, в носовой части машины, снаружи на башне и конкретно на ЗПУ; - другим расположением боекомплекта к спаренному 7,62-мм пулемету СГМТ До конфигурации четыре магазина-коробки для этого пулемета располагались на правом борту за стеллажом; после конфигурации два из них стали улечся на щитке аккумов, а два других - исключены из комплекта машины, но с сохранением боекомплекта (патроны в количестве 500 шт находились в штатной укупорке на свободных местах).

По броневой защите: - уменьшенной шириной броневых листов корпуса: крыши над МТО - до 15 мм (заместо 20 мм), среднего листа днища - до 16 мм (заместо 20 верхнего кормового листа - до 30 мм (заместо 45 мм), нижнего кормового листа - до 20 мм (заместо 30 мм). При всем этом бронестойкость листов была получена не ниже бронестойкости среднего листа кормы. Обозначенные конфигурации толщин броневых листов на надежности крепления узлов и агрегатов не отразились. Для компенсации уменьшения жесткости нижнего, более узкого, листа кормы ввели ребра жесткости шириной 12 мм; - в системе ППО из-за отсутствия свободного места устанавливались два углекислотных баллона заместо 3-х. Баллоны размещались в правом углу боевого отделения около перегородки МТО (крепились раздельно: один на днище, другой - на высоте 300 мм от днища). Переключатель-счетчик переместили с правого борта на ребро перегородки МТО, около вентилятора. Термоизвещатели находились исключительно в МТО, где располагались в местах больших потоков воздуха. В трубопроводах системы были использованы новые компактные соединения. Не считая того, на одном из танков (№5709В166) кнопку заряжающего перенесли с крыши на правый борт, а в качестве трубопроводов заместо медных трубок использовали дюралевые; - для постановки дымовой завесы заместо дымовых шашек БДШ-5 применили систему ТДА, в состав которой входили насосный агрегат (насос МЗН-2 и электромотор МПБ-56), форсунки (монтировались в коллекторах выпуска мотора) и система трубопроводов с фильтром и оборотным клапаном. Выключатель насосного агрегата располагался на щитке электроприборов механика-водителя под предохранительной скобой.

Не считая того, поменялись приварки снутри корпуса в связи с перекомпоновкой боевого отделения в части боеукладки и установки баков-стеллажей. Для обеспечения монтажа и демонтажа баков-стеллажей конструкцию стеллажа для аккумуляторных батарей выполнили съемной (крепление сваркой поменяли болтовым креплением).

По силовой установке: - внедрением дизеля А-137-6-Б (В-55) мощью 426 кВт (580 л.с.) с подогревом верхнего и нижнего картеров и гидромуфтой в приводе к генератору Г-5 заместо дизеля В-54 мощью 382 кВт (520 л.с.). Запуск мотора выполнялся стартером СТ-16М с реле привода РСТ-15А; - топливной системой с увеличенным объемом забронированного горючего с 532 до 680 л (полное количество возимого горючего возросло до 960 л), предусматривавшей поочередную выработку горючего из всех топливных баков без необходимости переключения топливного крана. Для удобства использования топливораспределительный кран и подкачивающий насос РНМ-1 установили у механика-водителя с правой стороны на огораживании торсионов. Клапан выпуска воздуха из топливной системы кнопочного типа также расположили рядом с механиком-водителем (с правой стороны на листе крыши). В топливную систему, кроме баков-стеллажей, ввели фильтр ТФ-1. Емкость топливных баков обеспечивала танку припас хода по накатанной зимней трассе в границах 230-410 км, по грязной грунтовой дороге - 144-313 км (на 20-30% больше, чем у Т-54Б); - введением в систему смазки мотора фильтра центробежной чистки масла - центрифуги МЦ-1, а в системе воздухопуска - воздушного компрессора АК-150В для зарядки воздушных баллонов. Фильтр МЦ-1 был включен в ответвлении от потока масла, поступавшего из откачивающих секций масляного насоса через радиатор в масляный бак. Условия работы системы смазки мотора с центрифугой стали существенно лучше, чем с фильтром тоненькой чистки типа АСФО, но место ее расположения не обеспечивало легкого доступа для обслуживания.

По коробки: - внедрением двухрядных комбинированных бортовых редукторов, которые повысили способность к работе агрегатов коробки. Они имели разъемную шестерню с ведущим валом, что обеспечило демонтаж ПМП без снятия коробки; съемный эпицикл, сделанный из стали 37ХС; новое уплотнение ведомого вала; увеличенный фланец крышки бортового редуктора, в связи с чем отпала необходимость установки уплотнительного кольца и модифицированную пробку крепления шестерни ведомого вала для обеспечения ее монтажа и демонтажа штатным приспособлением. Бортовые редукторы были заправлены бесконсталиновой смазкой, сделанной Уралвагонзаводом; - введением новейшей облегченной муфты, соединявшей входной редуктор с основным фрикционом. При всем этом конструкция самой муфты была облегчена и устранены случаи ослабления болтов, крепивших зубчатку. Но установка новейшей муфты сделала неосуществимой замену дисков головного фрикциона без демонтажа входного редуктора; - применением тормозных колодок ПМП, сделанных из специального маслотного чугуна (заместо чугуна СЧ15-82), обеспечивавшего их завышенную износоустойчивость, также дисков трения головного фрикциона и ПМП, впадины зубьев которых были подвергнуты дробеструйной обработке для упрочнения поверхностного слоя и устранения трещинок; - установкой в сервомеханизме головного фрикциона 2-ух сервопружин заместо одной, что позволило понизить усилие на его педали при выключении.

Не считая того, для более четкой регулировки сервомеханизма на педальном валике ввели две стрелки, с целью уменьшения износа и понижения усилий в приводе применили хромирование шеек валика. Для облегчения сборки и увеличения надежности работы механизма блокировки изменили упор блокировки педали головного фрикциона с горным тормозом, что также позволило сделать лучше конструкцию самого привода.

По ходовой части: - увеличенным со 142 до 165 мм динамическим ходом опорных катков за счет роста угла закрутки торсионного вала. Для обеспечения работы подвески с увеличенным углом закрутки торсионного вала рычаг гидроамортизатора был выставлен под углом 106°±3'45' (заместо 99'30'±3'45' в серии), а рычаг соединения гидроамортизатора с балансиром удлинен до 185 мм меж осями отверстий (у серийной машины -155 мм). При всем этом наибольшее напряжение скручивания в торсионном валу было повышено до 976,1 МПа (9950 кгс/см). Но в процессе проведения испытаний повышение хода катка осязаемых результатов не отдало вследствие усадки торсионных валов. Не считая того, повышение хода катка было выполнено без учета его кинематики, что привело к возникновению ряда изъянов в ходовой части в итоге ударов об опору. Все же средние скорости движения по запятанным грунтовым трассам возросли до 11-18 км/ч, по зимним трассам - до 13-24 км/ч (на 3-10% больше, чем у Т-54Б). - внедрением штампованных венцов ведущих колес, сделанных из стали 43ПСМ с закалкой рабочих поверхностей зубьев венцов ТВЧ, для роста их работоспособности; - применением в креплении венцов к дискам ведущих колес гаек без отверстий для устранения забоин резьбы болтов и их стопорения при помощи пластинчатых шайб; - установкой опытнейших опорных катков. На танке №57096166 опорные катки имели грузошины с бандажами, сделанными из сталей марок 2 и НЛ-2, с приклеенным резиновым массивом. В ходовой части танка №5709В137 вместе с опытнейшеми опорными катками использовались серийные опорные катки.

По электрическому оборудованию: Танки Т-54БМ были оборудованы под установка устройств инфракрасной техники (ТВН-2, ТКН-1 и ТПН-1), но сами приборы не устанавливались и их тесты не проводились. Для выдерживания данного направления при движении в критериях затрудненного ориентирования и при подводном вождении перед механиком-водителем на лобовом листе корпуса (за смотровыми устройствами) монтировался гирополукомпас ГПК-48. На башнях машин приваривался кронштейн для крепления доп фары. На испытаниях (на танке №5709В137 после 1525 км пробега и на танке №5709В166 после 1667 км пробега) с целью увеличения надежности работы реле РПБ-5 в схеме стабилизатора главного орудия СТП-2 представителями ЦНИИ-173 (на основании совместного решения ГАУ и ГБТУ) были установлены искрогасящие контуры ДГЦ-24 и шунтирующие сопротивления 1 кОм.

Невзирая на повышение боекомплекта, припаса возимого горючего и установку КПВТ, боевая масса обоих танков осталась в переделах ТТТ на Т-54А. Боевая масса (без устройств инфракрасной техники) составляла: танка №57098137 - 36206 кг, танка №57098166 - 36186 кг Это было достигнуто за счет уменьшения толщины брони листов днища, крыши и кормы. По результатам испытаний 2-ух опытнейших образцов танка Т-54БМ в массовое создание рекомендовалось внедрение последующих мероприятий: - установка 14,5-мм зенитного пулемета КПВТ; - повышение боекомплекта с 34 до 43 выстрелов; - применение мотора мощью 426 кВт (580 л.с.) с обогреваемыми картерами, центрифугой МЦ-1 и топливной системы с увеличенной до 960 л емкостью баков; - комбинированные бортовые редукторы; - подвеска с завышенным (со 142 до 165 мм) динамическим ходом опорных катков; - термодымовая аппаратура; - внедрение воздушного компрессора АК-150 для зарядки воздушных баллонов системы воздухопуска мотора; - гирополуколмпас ГПК-48 для подводного вождения танка.

Эти конфигурации увеличивали боевые и эксплуатационные свойства танка Т-54БМ, но при условии устранения всех выявленных на испытаниях недочетов. Не считая того, к внедрению в массовое создание были рекомендованы все другие конструктивные мероприятия по ряду узлов и агрегатов, направленные на увеличение надежности их работы, уменьшение трудозатратности производства либо обусловленные необходимостью воплощения главных конфигураций, показавших положительные результаты. Все выявленные замечания и недочеты предлагалось убрать в процессе серийного производства танка Т-55 с целью увеличения его надежности. создатели статьи: М.В. Павлов, И.В. Павлов первоисточник: журнальчик «Техника и Вооружение вчера, сейчас, завтра» 2012 г. №04

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.