Опытный сверхзвуковой бомбардировщик «105» (СССР)

Проектирование нового сверхзвукового бомбовоза начали с варианта на базе Ту-16. В июле 1954 г., на основании постановления Совета Министров СССР № 1605-726 и последовавшего за ним приказа МАП, официально началось проектирование 2-ух самолётов, отличавшихся только силовой установкой. Это были «105» с движками В.А. Добрынина ВД-5Ф и «106» с ещё более сильными турбореактивными движками с форсажными камерами (ТРДФ) конструкции В.А. Добрынина либо А.А. Микулина (проект АМ-15). Постановление навязывало до октября 1956 г передать машину на фабричные тесты, а во 2-м квартале будущего года — на муниципальные.

Проектирование нового сверхзвукового бомбовоза начали с варианта на базе Ту-16. В июле 1954 г., на основании постановления Совета Министров СССР № 1605-726 и последовавшего за ним приказа МАП, официально началось проектирование 2-ух самолётов, отличавшихся только силовой установкой. Это были «105» с движками В.А. Добрынина ВД-5Ф и «106» с ещё более сильными турбореактивными движками с форсажными камерами (ТРДФ) конструкции В.А. Добрынина либо А.А. Микулина (проект АМ-15). Постановление навязывало до октября 1956 г передать машину на фабричные тесты, а во 2-м квартале будущего года — на муниципальные.

Позже появились проекты новых движков ВД-7М и НК-6. Последний из них был должен стать первым российским двухконтурным турбореактивным движком с форсажной камерой (ТРДДФ) с неслыханной ранее тягой выше 20 ООО кг Проекты самолётов «105» и «106» переработали под эти многообещающие движки.

С ВД-7М взлетной тягой 16 500 кг (на высоте 11 000 м и при скорости 1500 км/ч расчетная тяга не превосходила 9700 кг) бомбовоз «105» был должен летать со скоростью до 1580 км/ч и иметь потолок над целью более 15 000 м при полете со сверхзвуковой скоростью и весе 60 000 кг. Перегрузочный полетный вес машины оценивался в 80 000 кг. При припасе горючего 36 840 кг и бомбовой нагрузке 3000 кг её дальность на дозвуковой крейсерской скорости ожидалась 6080 км, а на сверхзвуковой (1300-1350 км/ч) — 2250 км. На самолёте планировалась установка радиолокационного бомбового прицела «Инициатива-2» либо «Рубин-1». От снарядов и осколков экипаж защищала броня общим весом 305 кг.

При обычной нагрузке бомбовоз «105» был должен нести до 3000 кг бомб, к примеру 24 фугасные бомбы ФАБ-100М-46. Заместо них в бомбоотсеке можно было расположить четыре реактивные торпеды РАТ-52 общим весом 2520 кг. В перегрузку разрешалось брать до 9000 кг. При всем этом допускалась подвеска 24 бомб ФАБ-250М-46, либо 18 ФАБ-500М-46, либо 6 ФАБ-1500, либо 2-ух ФАБ-3000. Самыми большими боеприпасами для этой машины являлись бомбы ФАБ-5000, БРАБ-6000 и ФАБ-9000. Самолёт мог нести по одной бомбе хоть какого из этих типов. Для действий на море предусматривалась подвеска авиационных мин. Вариациями нагрузки в таком случае становились 12 донных мин АМД-500, до восьми АМД-2М либо АПМ, до 6 мин «Серпей» (суммарным весом 8700 кг) и восьми «Лира» (7600 кг), также до 6 высотных торпед 45-54 ВТ, сбрасываемых на парашютах.

В состав оборонительного вооружения бомбовоза «105» заходила одна недвижная пушка ТКБ-494 (позже переименованная в АМ-23) калибра 23 мм для стрельбы вперед (боезапас — 100 патронов) и два подобных орудия в кормовой установке для защиты задней полусферы с углами обстрела по 30 градусов в стороны (общий боекомплект 600 патронов). На втором опытнейшем образчике бомбовоза планировалось дополнительно поставить верхнюю стрелковую башню с 2-мя такими же 23-мм пушками.

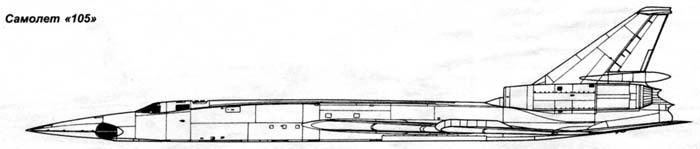

1-ые сверхзвуковые самолёты были «прыгающие», не рассчитанные на крейсерскую сверхзвуковую скорость. Обстоятельств этому было несколько, но главные — низкое аэродинамическое качество и высочайший удельный расход горючего движками. Последнее ограничивало дальность полета. Америкосы, владея широкой сетью баз за границей, могли это проигнорировать, но русским ВВС требовалась большая длительность полета, чтоб «дотянуться» до удаленных целей. Потому в ОКБ-156 пришли к компромиссу. Планер бомбовоза «105» туполевцы скомпоновали в согласовании с законами аэродинамики сверхзвуковых скоростей, а воздухозаборное устройство выполнили со скругленной обечайкой, увеличивающей на сверхзвуке и лобовое сопротивление, и утраты полного давления. Но зато на околозвуковых скоростях таковой заборник создавал доп подсасывающую силу, что благоприятно сказывалось на дальности полета. Огромную часть маршрута бомбовоз «105» был должен проходить на дозвуковых скоростях, переходя на сверхзвук только при прорыве к атакуемому объекту.

Созданию бомбовоза «105» предшествовало испытание полусотни аэродинамических моделей разных компоновок. Ранее числилось, что вариант с расположением движков в хвостовой части был предложен ЦАГИ. Но совершенно не так давно нашелся другой, более подробный, документ ГКАТ, позволивший узнать, что все-таки рекомендовал институт. В согласовании с ним Туполеву предлагалось взять за базу схему с велосипедным шасси, высокорасположенным крылом, под которым впритирку к фюзеляжу примыкали движки. Но главный конструктор эту рекомендацию не принял и выстроил самолёт по-своему, затратив около полутора лет на отработку его сборки. Движки расположили в хвостовой части, по краям вертикального оперения, что позволило максимально укоротить воздухопоглотители и обеспечить достаточно ординарную замену движков на другие. Последнее давало возможность просто перейти от «105» к «106».

В собственном окончательном виде бомбовоз «105» уже фактически не имел ничего общего с Ту-16. Сборка самолёта «105» — единственная в собственном роде, так как нигде и никем больше не применялась. Конструкторы для понижения лобового сопротивления и улучшения взлетно-посадочных черт применили «чистое» крыло, в утолщенном центроплане которого расположили ниши уборки шасси. Экипаж уменьшили до 3-х человек — летчика, штурмана и стрелка-радиста, поместив их в кабинах с личным бронированием на креслах, катапультирующихся вниз. Схожая сборка дозволила уменьшить количество стремянок, но в то же время ограничила до 350 м наименьшую высоту покидания машины в аварийной ситуации.

Ставка на движки ВД-7М потом плохо отразилась на судьбе самолёта. Их долгая доводка значительно задержала постройку опытнейшего эталона бомбовоза, а позже эти недоведенные ТРД стали предпосылкой многих аварий и катастроф.

Эскизный и проект бомбовоза «105» предъявили заказчику в октябре 1955 г. Скоро началась постройка опытнейших образцов. 1-ый доставили на аэродром в августе 1957 г. 24 августа привезли 1-ый настоящий ВД-7М, 6 сентября — 2-ой. Их стали монтировать на машине. 2-ой экземпляр — планер без движков и оборудования, с ноября проходил в ЦАГИ статические тесты. 21 июня 1958 г экипаж летчика-испытателя Ю.Т. Алашеева, чиркнув по бетону хвостовой пятой на разбеге, сделал на опытнейшем Ту-105 1-ый полет.

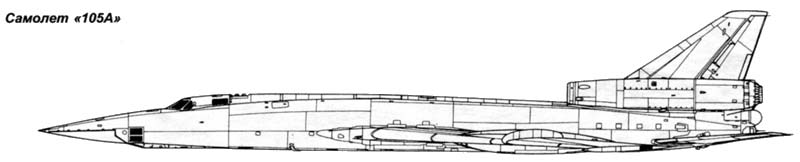

Не успев «родиться», «105-й» стремительно состарился. Его 1-ые полеты нашли очевидное несоответствие приобретенных лётных черт данным. В итоге в 1955—1956 гг. вышли еще два постановления Совета Министров, последним из которых предписывалось довести наивысшую скорость до 1475—1550 км/ч. Похоже, что в ОКБ это предчувствовали, и еще до начала лётных испытаний бомбовоза «105», приступили к разработке проекта «105А», по одной из версий, рассчитанного на доставку к цели крылатых ракет, поначалу типа К-10С, а потом Х-22.

Чтоб понизить лобовое сопротивление, требовалось упрятать ракету в отсек боевой нагрузки, который перераблотали, изменив схему уборки шасси. Сейчас главные опоры укладывались в гондолы на крыле по типу Ту-16. Это привело к уменьшению площади закрылков и ухудшению взлетно-посадочных черт. Сразу отказались от носовой пушки и вращающейся башни. Заместо двуствольной кормовой установки появилась одноствольная ДК-20 с пушкой Р-23. Дистанционное наведение орудия на цель производилось при помощи прицелов: радиолокационного ПРС-3 «Аргон-2» и телевизионного ТП-1. По другой версии, причину возникновения «105А» связывают с улучшением высокоскоростных черт за счет понижения коэффициента лобового сопротивления на сверхзвуке. Применив правило площадей, конструкторы изменили обводы фюзеляжа и достигнули наилучшего его обтекания.

Согласно постановлению правительства, выпущенному в апреле 1958 г, лётные тесты машины планировали начать во 2-м квартале будущего года, но туполевцы не успевали, и в июле 1959 г их официально перенесли на последний квартал. Собственный 1-ый полет бомбовоз «105А» сделал 7 сентября. В том же году основным конструктором машины назначили Д.С. Маркова. Приблизительно в это время опытнейший эталон самолёта «105» потерпел трагедию и его больше не восстанавливали. Да и первого «105А» достаточно кратковременно; в седьмом полете, 21 декабря, произошла трагедия. На высоте 10000 м в режиме разгона, при скорости, соответствовавшей звуковой, начался флаттер руля высоты. После разрушения горизонтального оперения самолёт перебежал в пикирование и врезался в землю. Спасся только радист К.А. Щербаков. Штурман И.Е. Гавриленко умер после катапультирования от столкновения с кусками развалившейся машины, а пилот Ю.Т. Алашеев — при ударе о землю.

Невзирая на утрату опытнейших образцов, бомбовоз «105А» приняли к серийному производству под обозначением Ту-22. Значимым различием серийных самолетов от опытнейших образцов стало цельноповоротное горизонтальное оперение, и ряд других конфигураций.

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.