Авиационный самонаводящийся реактивный снаряд СНАРС-250 (СССР)

Разработка ракеты СНАРС-250 была поручена коллективу КБ на заводе N293 под управлением головного конструктора М.Р Бисновата. Вместе с ОКР по береговому ракетному комплексу «Шторм», она по ПСМ СССР от 14 апреля 1948 г сначало проводилась в рамках НИР, представленной в приложении к директивному документу. Масса ракеты ограничивалась величиной 250-300 кг, при всем этом боевая часть должна была снаряжаться 20 кг взрывчатки. Скорость на «боевой высоте» 10000 м должна была составлять 300-400 м/с. «Потолок» ракеты задавался величиной 15.000 м. Ракета должна была владеть маневренностью «не ужаснее нынешнего истребителя». Предусматривалось обеспечение более чем 75% прямых попаданий. Наибольшая дальность пусков задавалась величиной 5 км при ракурсах до 1/4, но она обеспечивалась только при запусках ракет с термический ГСН по реактивным самолётам. При применении таких ракет по поршневым самолётам, как и при запусках изделий с РЛ ГСН, захват цели выполнялся на удалении всего 3 км.

Невзирая на второстепенный нрав данной темы по сопоставлению с более близким к практической реализации «Штормом», проработки и экспериментальные работы по СНАРС-250 дали убедительные положительные результаты, что позволило Постановлением от 4 декабря 1950 г перейти на стадию ОКР. Обозначение СНАРС-250, по-видимому, означало «самонаводящийся авиационный реактивный снаряд массой 250 кг». Масса ракеты определялась калибром авиабомб, уже освоенным нашей истребительной авиацией. Пара управляемых ракет, подвешенных под крылом МиГ-15, фактически соответствовала его предельной нагрузке. Но ещё до начала развёртывания НИР, в марте 1948 г по результатам подготовительного проектирования стало ясно, что данное значение стартовой массы будет превышено. Это, фактически, исключало возможность размещения ракет на более распространённых истребителях, тем паче, что из-за установки на них бортового радиолокатора (полностью нужного в варианте перехватчика) массу навесного вооружения нужно было понизить. Потому в качестве носителя приняли самолёт Ту-2, способный нести нужный груз даже после дооснащения РЛС и пусковыми устройствами для ракет.

Ракета СНАРС-250 получила условное наименование «изделие И-64». В процессе разработки эскизного проекта были проведены тесты летающих моделей («изделий 9»), разработаны модели ракет с жидкостным ракетным движком («изделия 14/12») для отработки формы крыла и оперения. Реализация самонаведения более много отвечала перспективам развития ракет «воздух-воздух». Но, в отличие от радиокомандных систем, научно-технический задел в данной области фактически отсутствовал. В согласовании с ПСМ СССР работы по полуактивной РЛ ГСН были развернуты под управлением А.Б.Слепушкина в головной организации по авиационной радиолокации -НИИ-17 МАП. Термическую ГСН разрабатывал коллектив С.Н.Николаева в СКБ №2, входящем в ЦКБ-393 министерства вооружения. Эта организация в те же годы достигнула определённых фурроров в разработке термический ГСН для самонаводящейся бомбы «Краб». Автопилот создавался под управлением В.Н.Соркина на заводе №118.

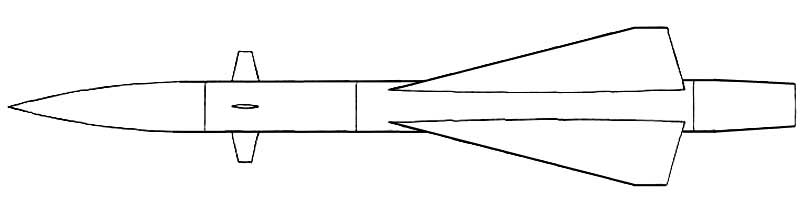

Принципно принципиальным и, как показало предстоящее развитие ракетной техники, единственно правильным был выбор РДТТ - решение нетривиальное в годы всеобщего увлечения жидкостными движками, в особенности на баллистических и зенитных ракетах. Твердотопливный движок разрабатывался на заводе №81 коллективом И.И. Картукова. Для СНАРС-250 была принята аэродинамическая схема «утка» с «х»-образным расположением треугольных (поточнее, ромбовидных) крыльев и «+»-образным размещением трапециевидных рулей, подходящим ориентации осей системы самонаведения. В общем, СНАРС-250 снаружи, в главном, соответствовал более поздней ракете К-8М, отличаясь от неё формой рулей и суживающейся хвостовой частью. Невзирая на то, что заводом №293 были проведены 10-ки совещаний с каждым из главных смежников, выпуск эскизного проекта задержался на несколько месяцев по сопоставлению с установленным сроком (сентябрём 1948 г). Даже к концу года не были готовы проектные материалы завода №40 и НИИ-885.

Полный технический проект, представленный заводом №293 заказчику сначала 1949 г, был одобрен и рекомендован как база последующих работ. Были проведены продувки моделей ракет в различной сборке в аэродинамических трубах ЦАГИ (Т-106М и Т-112). В воздухе были испытаны «изделия 12/14», начали изготовка «объектов 20» -ракет с автономным управлением. Закончился выпуск рабочей конструкторской документации. На особом железном макете началась увязка бортового оборудования. Проектные свойства ракеты соответствовали предъявляемым требованиям. Масса ракеты составила 280 кг (что было ниже верхнего предела) при БЧ массой 40 кг Ракета должна была развивать скорость 500-600 м/с, обеспечивая поражение целей на высотах 5000-15000 м. 1-ые баллистические запуски «объектов 20» (облегченных ракет без бортовой аппаратуры) были выполнены в 1950 г

Достигнутые успехи дозволили в согласовании с ПСМ СССР от 4 декабря 1950 г перейти на стадию ОКР. Новым правительственным документом предусматривалось, начиная со второго и третьего кварталов 1951 г, провести по 10 пусков ракет с радиолокационными и термическими ГСН, а с первого квартала 1952 г - начать фабричные тесты трёх партий по 20 изделий со всеми типами ГСН. Наивысшую дальность запуска ракет с РЛ ГСН требовалось довести до 5 км, а надлежащие требования к изделиям с термическими ГСН остались на предыдущем уровне - 5 км по реактивным и 3 км - по поршневым самолётам. Масса ракеты как и раньше задавалась в границах 250-300 кг, масса БЧ определялась величиной 30 кг, скорость полёта была увеличена до 500 м/с. В качестве носителей задавались намеченные к разработке двухдвигательные реактивные всепогодные перехватчики Ла-200 и МиГ-320.

Разработка ракеты СНАРС-250 была поручена коллективу КБ на заводе N293 под управлением головного конструктора М.Р Бисновата. Вместе с ОКР по береговому ракетному комплексу «Шторм», она по ПСМ СССР от 14 апреля 1948 г сначало проводилась в рамках НИР, представленной в приложении к директивному документу. Масса ракеты ограничивалась величиной 250-300 кг, при всем этом боевая часть должна была снаряжаться 20 кг взрывчатки. Скорость на «боевой высоте» 10000 м должна была составлять 300-400 м/с. «Потолок» ракеты задавался величиной 15.000 м. Ракета должна была владеть маневренностью «не ужаснее нынешнего истребителя». Предусматривалось обеспечение более чем 75% прямых попаданий. Наибольшая дальность пусков задавалась величиной 5 км при ракурсах до 1/4, но она обеспечивалась только при запусках ракет с термический ГСН по реактивным самолётам. При применении таких ракет по поршневым самолётам, как и при запусках изделий с РЛ ГСН, захват цели выполнялся на удалении всего 3 км.

Невзирая на второстепенный нрав данной темы по сопоставлению с более близким к практической реализации «Штормом», проработки и экспериментальные работы по СНАРС-250 дали убедительные положительные результаты, что позволило Постановлением от 4 декабря 1950 г перейти на стадию ОКР. Обозначение СНАРС-250, по-видимому, означало «самонаводящийся авиационный реактивный снаряд массой 250 кг». Масса ракеты определялась калибром авиабомб, уже освоенным нашей истребительной авиацией. Пара управляемых ракет, подвешенных под крылом МиГ-15, фактически соответствовала его предельной нагрузке. Но ещё до начала развёртывания НИР, в марте 1948 г по результатам подготовительного проектирования стало ясно, что данное значение стартовой массы будет превышено. Это, фактически, исключало возможность размещения ракет на более распространённых истребителях, тем паче, что из-за установки на них бортового радиолокатора (полностью нужного в варианте перехватчика) массу навесного вооружения нужно было понизить. Потому в качестве носителя приняли самолёт Ту-2, способный нести нужный груз даже после дооснащения РЛС и пусковыми устройствами для ракет.

Ракета СНАРС-250 получила условное наименование «изделие И-64». В процессе разработки эскизного проекта были проведены тесты летающих моделей («изделий 9»), разработаны модели ракет с жидкостным ракетным движком («изделия 14/12») для отработки формы крыла и оперения. Реализация самонаведения более много отвечала перспективам развития ракет «воздух-воздух». Но, в отличие от радиокомандных систем, научно-технический задел в данной области фактически отсутствовал. В согласовании с ПСМ СССР работы по полуактивной РЛ ГСН были развернуты под управлением А.Б.Слепушкина в головной организации по авиационной радиолокации -НИИ-17 МАП. Термическую ГСН разрабатывал коллектив С.Н.Николаева в СКБ №2, входящем в ЦКБ-393 министерства вооружения. Эта организация в те же годы достигнула определённых фурроров в разработке термический ГСН для самонаводящейся бомбы «Краб». Автопилот создавался под управлением В.Н.Соркина на заводе №118.

Принципно принципиальным и, как показало предстоящее развитие ракетной техники, единственно правильным был выбор РДТТ - решение нетривиальное в годы всеобщего увлечения жидкостными движками, в особенности на баллистических и зенитных ракетах. Твердотопливный движок разрабатывался на заводе №81 коллективом И.И. Картукова. Для СНАРС-250 была принята аэродинамическая схема «утка» с «х»-образным расположением треугольных (поточнее, ромбовидных) крыльев и «+»-образным размещением трапециевидных рулей, подходящим ориентации осей системы самонаведения. В общем, СНАРС-250 снаружи, в главном, соответствовал более поздней ракете К-8М, отличаясь от неё формой рулей и суживающейся хвостовой частью. Невзирая на то, что заводом №293 были проведены 10-ки совещаний с каждым из главных смежников, выпуск эскизного проекта задержался на несколько месяцев по сопоставлению с установленным сроком (сентябрём 1948 г). Даже к концу года не были готовы проектные материалы завода №40 и НИИ-885.

Полный технический проект, представленный заводом №293 заказчику сначала 1949 г, был одобрен и рекомендован как база последующих работ. Были проведены продувки моделей ракет в различной сборке в аэродинамических трубах ЦАГИ (Т-106М и Т-112). В воздухе были испытаны «изделия 12/14», начали изготовка «объектов 20» -ракет с автономным управлением. Закончился выпуск рабочей конструкторской документации. На особом железном макете началась увязка бортового оборудования. Проектные свойства ракеты соответствовали предъявляемым требованиям. Масса ракеты составила 280 кг (что было ниже верхнего предела) при БЧ массой 40 кг Ракета должна была развивать скорость 500-600 м/с, обеспечивая поражение целей на высотах 5000-15000 м. 1-ые баллистические запуски «объектов 20» (облегченных ракет без бортовой аппаратуры) были выполнены в 1950 г

Достигнутые успехи дозволили в согласовании с ПСМ СССР от 4 декабря 1950 г перейти на стадию ОКР. Новым правительственным документом предусматривалось, начиная со второго и третьего кварталов 1951 г, провести по 10 пусков ракет с радиолокационными и термическими ГСН, а с первого квартала 1952 г - начать фабричные тесты трёх партий по 20 изделий со всеми типами ГСН. Наивысшую дальность запуска ракет с РЛ ГСН требовалось довести до 5 км, а надлежащие требования к изделиям с термическими ГСН остались на предыдущем уровне - 5 км по реактивным и 3 км - по поршневым самолётам. Масса ракеты как и раньше задавалась в границах 250-300 кг, масса БЧ определялась величиной 30 кг, скорость полёта была увеличена до 500 м/с. В качестве носителей задавались намеченные к разработке двухдвигательные реактивные всепогодные перехватчики Ла-200 и МиГ-320.

В будущем году было сделано по 10 ракет с термическими и радиолокационными ГСН, но до натурных пусков дело не дошло из-за задержки в наземной отработке ГСН и автопилота. До конца года удалось на сто процентов собрать всего 5 ракет, которые укомплектовали пятью термическими ГСН, поступившими на завод №293 30 декабря. Для проведения испытаний переоборудовали два Ту-2. В мае-июле 1952 г выполнили четыре запуска автономных ракет, но только два из них оказались успешными. В августе-октябре, в конце концов, провели тесты 6 ракет с термическими ГСН «0-3». Началось всё отлично. 1-ая ракета стабильно летела в направлении Луны. Но 2-ая ракета, запущенная также с наведением по термическому излучению ночного светила, растеряла стабилизацию. Следующие четыре запуска по трассеру, размещённому в гондоле аэростата, также прошли безуспешно из-за малого угла захвата ГСН и заклинивания рулей по каналам курса и тангажа.

В сентябре-октябре провели запуски ракет с РЛ ГСН «Удар». Только 2-ой запуск по цели с удаления 4,5 км прошёл успешно. Ракета сначала отклонилась на 5-6° от направления на цель, но потом стала стабильно наводиться и прошла в 11 м от неё. При данном заказчиком радиусе срабатывания неконтактного взрывателя (25 м) это был очень хороший итог. В других запусках самопроизвольные заклинивания рулей привели к бедам. К концу года лётные тесты были прерваны для внесения доработок в ракету. При всем этом учитывалась очевидная некомплектность испытывавшихся ракет. Смежники завода №293 даже к концу года не начали отработку радиовзрывателя и штатного бортового источника тока. «Виновником» настолько умеренных результатов испытаний можно было считать недоработанный автопилот АП-27. Сказался и недостающий объём автономных испытаний ракеты. Для сопоставления, при отработке ракеты В-300 первого российского зенитного комплекса «Беркут» (позже переименованного в С-25) только после 61 автономного запуска изделия начались тесты с наведением в замкнутом контуре с подачей команд от наземной аппаратуры на борт ракеты.

Но были и поболее глубинные предпосылки. У коллектива М.Р Бисновата на заводе №293 не хватало сил на проведение 2-ух ОКР - по темам «Шторм» и «СНАРС-250». В 1951 г в КБ работали всего 93 инженера. И если конструкторами - «самолётостроителями», «азродинамиками» и «прочнистами» КБ было как-то укомплектовано, то спецы по системам управлениям, автопилоту, радиолокационной и инфракрасной технике фактически отсутствовали. В итоге головной создатель, завод №293, мог отрабатывать только летательный аппарат, а не системы средств комплекса. М.Р Бисноват это отлично понимал и пробовал усилить собственный коллектив. Но заместо запрошенных 55 выпускников вузов в 1951 г на завод №293 пришли только 14 человек. Проявился и ещё один фактор - приоритетность работ КБ-1, в управление которого заходил отпрыск члена политбюро Л.П.Берия. Вместе с зенитной системой «Беркут», КБ-1 разрабатывало систему управляемого авиационного вооружения с ракетами «воздух-воздух» Г-300, которая рассматривалась как более многообещающая и достойная приложения сил и средств, чем СНАРС-250.

Все же, согласно планам, в мае 1953 г. предусматривалось проведение восьми пусков доделанных ракет СНАРС-250. Но 19 февраля 1953 г по ПСМ СССР КБ М.Р Бисновата было ликвидировано с передачей местности и большинства служащих в КБ-1. Не прошло и полугода, как «под ударом» оказалось уже и управление КБ-1. Встал вопрос о восстановлении КБ М.Р Бисновата и продолжении работ по СНАРС-250. Но, по оценкам профессионалов, на доработку ракеты требовались ещё два-три года. К этому времени технические решения, заложенные в СНАРС-250 в конце 1940-х годов, представлялись уже устаревшими, а её свойства - недостаточно высочайшими. Как понятно, с начала 1950-х годов для СНАРС-250 предусматривался переход от Ту-2 к «микояновскому» всепогодному перехватчику И-320. Но разработка этой машины, как и «лавочкинского» Ла-200, была прервана. Более легкодоступным носителем мог стать массовый Ил-28, но у него не хватало скороподъёмности. Ну и скорость, и «потолок» «ильюшинской» машины были уже очевидно маловаты (с учётом перспектив развития средств воздушного нападения).

С конца 1953 г, взамен Г-300, началась разработка авиационной ракетной системы К-15 на базе «лавочкинских» сверхзвукового перехватчика «250» и ракет «275» с чертами, изрядно превосходящими характеристики СНАРС-250 и его вероятных носителей. Потому восстановление коллектива М.Р Бисновата рассматривалось нецелесообразным, хотя сразу управляющий ликвидированного ОКБ-51 В.Н. Челомей достигнул возобновления работ по собственному самолёту-снаряду 10ХН, а потом - и формирования нового конструкторского коллектива для разработки более совершенных крылатых ракет. Но в 1954 г, по мере разработки для вооружения американской авиации ракет Sparrow и Sidewinder, стало ясно, что возможный противник не ограничится применением управляемых ракет лишь на специализированных перехватчиках 1-го либо 2-ух типов.

Требовалось срочное расширение работ по аналогичному оружию для оснащения русских истребителей. Надлежащие задачки были определены ПСМ СССР от 30 декабря 1954 г, предусматривающим разработку систем вооружения с радиоуправляемыми либо самонаводящимися ракетами К-6, К-7 и К-8 для истребителей КБ А.И.Микояна, П.О. Сухого и А.С. Яковлева соответственно. На данный момент это может показаться лишним распылением средств, но конкретно широкий фронт развёрнутых работ обеспечил решение намеченной цели в применимые сроки. КБ С.А. Лавочкина было уже занято работами по К-15, так что к выполнению декабрьского постановления привлекались уже имевшее опыт работ в ракетостроении ОКБ-2 П.Д. Грушина, восстановленный коллектив М.Р Бисновата (во вновь организованном ОКБ-4) и ранее занимавшиеся стрелково-пушечным авиационным вооружением конструкторы завода №134 во главе с И.И. Тороповым.

Конструкция ракеты СНАРС-250 выполнена по аэродинамической схеме "утка" с Х-образным расположением ромбовидных крыльев и "+" -образным расположением трапецевидных рулей. Рулями обеспечивалось управления по курсу и высоте. Сборка ракеты (начиная с головы) - ГСН, управляющий отсек с агрегатами управления аэродинамическими рулями, боевая часть, движок с удлиненным сопловым трактом. В ракете СНАРС-250 предполагалось внедрение преобразователей тока электропитания разработки ОКБ-140 МАП и аккумов С-8 и С-250 разработки НИАИ МПСС вместе с заводом №223 МПСС. Небоевые варианты ракет комплектовались парашютной системой спасения разработки НИЭИ ПДС Минлегпрома. Система управления и наведение - предполагалось внедрение 2-ух типов ГСН - теплово и полуактивной радиолокационной. Обе ГСН не имели привода координатора ("не наблюдали"). Также прорабатывался вариант с телевизионной ГСН, позволявшей использовать снаряд для атаки целей как в задней, так и в фронтальной полусферах.

Разработка полуактивной радиолокационной ГСН "Удар" велась НИИ-17 МАП СССР под управлением головного конструктора А.Б.Слепушкина. Тут же разрабатывался радиолокационный облучатель подсвета полуактивной РГС для установки на самолет-носитель. Термическая ГСН "0-3" / И-96 разрабатывалась под управлением С.Н.Николаева в СКВ-2, входящем в ЦКБ-393 при заводе №393 Министерства вооружений СССР. Автопилот АП-27 разрабатывался в КБ завода №118 под управлением В.Н.Соркина. Для зрительного контроля полета ракеты на ракете устанавливался трассер разработки и производства ГСКБ-47 МСХМ. Телеметрическое оборудование создавал завод №224 МАП. Движок - пороховой РДТТ ПРД-1200-9 тягой 1220 кг разработки КБ завода №81, главный конструктор - И.И.Картуков. Движок был выполнен в виде отдельной конструкции устанавливающейся в корпус ракеты. Для понижения воздействия выгорания горючего на центровку движок расположен поближе к центру тяжести, а сопло мотора выполнено в виде длинноватой трубы, доходящей до хвостовой части корпуса ракеты. Время работы мотора - 9 с. Типы БЧ - осколочно-фугасная БЧ разрабатывалась НИИ-6 МСХМ. Подрыв БЧ был должен выполняться, согласно расчетам, на дальности 25-30 либо 50 метров от цели, зависимо от типа ГСН - РЛ либо ИК, соответственно.

Технические свойства

Носители Ла-200, И-320

Ракеты: индекс (вес(кг.) "изделие 14" (250-300)

Размеры: длина x.поперечник х размах крыла/стабилизатора (мм.) 4200х320х1527/н.д

Тип БЧ (вес(кг.) ОФ (30)

Система наведения(тип ГСН): ИК ГСН "0-3" либо РГСН "Удар".

Дальность /высота стрельбы (м.) 3000.(с РГСН), 5000(ИК ГСН) / до 15000

Скорость ракеты (м/сек.) 500

Скорость цели (м/сек.) 150-300

В будущем году было сделано по 10 ракет с термическими и радиолокационными ГСН, но до натурных пусков дело не дошло из-за задержки в наземной отработке ГСН и автопилота. До конца года удалось на сто процентов собрать всего 5 ракет, которые укомплектовали пятью термическими ГСН, поступившими на завод №293 30 декабря. Для проведения испытаний переоборудовали два Ту-2. В мае-июле 1952 г выполнили четыре запуска автономных ракет, но только два из них оказались успешными. В августе-октябре, в конце концов, провели тесты 6 ракет с термическими ГСН «0-3». Началось всё отлично. 1-ая ракета стабильно летела в направлении Луны. Но 2-ая ракета, запущенная также с наведением по термическому излучению ночного светила, растеряла стабилизацию. Следующие четыре запуска по трассеру, размещённому в гондоле аэростата, также прошли безуспешно из-за малого угла захвата ГСН и заклинивания рулей по каналам курса и тангажа.

В сентябре-октябре провели запуски ракет с РЛ ГСН «Удар». Только 2-ой запуск по цели с удаления 4,5 км прошёл успешно. Ракета сначала отклонилась на 5-6° от направления на цель, но потом стала стабильно наводиться и прошла в 11 м от неё. При данном заказчиком радиусе срабатывания неконтактного взрывателя (25 м) это был очень хороший итог. В других запусках самопроизвольные заклинивания рулей привели к бедам. К концу года лётные тесты были прерваны для внесения доработок в ракету. При всем этом учитывалась очевидная некомплектность испытывавшихся ракет. Смежники завода №293 даже к концу года не начали отработку радиовзрывателя и штатного бортового источника тока. «Виновником» настолько умеренных результатов испытаний можно было считать недоработанный автопилот АП-27. Сказался и недостающий объём автономных испытаний ракеты. Для сопоставления, при отработке ракеты В-300 первого российского зенитного комплекса «Беркут» (позже переименованного в С-25) только после 61 автономного запуска изделия начались тесты с наведением в замкнутом контуре с подачей команд от наземной аппаратуры на борт ракеты.

Но были и поболее глубинные предпосылки. У коллектива М.Р Бисновата на заводе №293 не хватало сил на проведение 2-ух ОКР - по темам «Шторм» и «СНАРС-250». В 1951 г в КБ работали всего 93 инженера. И если конструкторами - «самолётостроителями», «азродинамиками» и «прочнистами» КБ было как-то укомплектовано, то спецы по системам управлениям, автопилоту, радиолокационной и инфракрасной технике фактически отсутствовали. В итоге головной создатель, завод №293, мог отрабатывать только летательный аппарат, а не системы средств комплекса. М.Р Бисноват это отлично понимал и пробовал усилить собственный коллектив. Но заместо запрошенных 55 выпускников вузов в 1951 г на завод №293 пришли только 14 человек. Проявился и ещё один фактор - приоритетность работ КБ-1, в управление которого заходил отпрыск члена политбюро Л.П.Берия. Вместе с зенитной системой «Беркут», КБ-1 разрабатывало систему управляемого авиационного вооружения с ракетами «воздух-воздух» Г-300, которая рассматривалась как более многообещающая и достойная приложения сил и средств, чем СНАРС-250.

Все же, согласно планам, в мае 1953 г. предусматривалось проведение восьми пусков доделанных ракет СНАРС-250. Но 19 февраля 1953 г по ПСМ СССР КБ М.Р Бисновата было ликвидировано с передачей местности и большинства служащих в КБ-1. Не прошло и полугода, как «под ударом» оказалось уже и управление КБ-1. Встал вопрос о восстановлении КБ М.Р Бисновата и продолжении работ по СНАРС-250. Но, по оценкам профессионалов, на доработку ракеты требовались ещё два-три года. К этому времени технические решения, заложенные в СНАРС-250 в конце 1940-х годов, представлялись уже устаревшими, а её свойства - недостаточно высочайшими. Как понятно, с начала 1950-х годов для СНАРС-250 предусматривался переход от Ту-2 к «микояновскому» всепогодному перехватчику И-320. Но разработка этой машины, как и «лавочкинского» Ла-200, была прервана. Более легкодоступным носителем мог стать массовый Ил-28, но у него не хватало скороподъёмности. Ну и скорость, и «потолок» «ильюшинской» машины были уже очевидно маловаты (с учётом перспектив развития средств воздушного нападения).

С конца 1953 г, взамен Г-300, началась разработка авиационной ракетной системы К-15 на базе «лавочкинских» сверхзвукового перехватчика «250» и ракет «275» с чертами, изрядно превосходящими характеристики СНАРС-250 и его вероятных носителей. Потому восстановление коллектива М.Р Бисновата рассматривалось нецелесообразным, хотя сразу управляющий ликвидированного ОКБ-51 В.Н. Челомей достигнул возобновления работ по собственному самолёту-снаряду 10ХН, а потом - и формирования нового конструкторского коллектива для разработки более совершенных крылатых ракет. Но в 1954 г, по мере разработки для вооружения американской авиации ракет Sparrow и Sidewinder, стало ясно, что возможный противник не ограничится применением управляемых ракет лишь на специализированных перехватчиках 1-го либо 2-ух типов.

Требовалось срочное расширение работ по аналогичному оружию для оснащения русских истребителей. Надлежащие задачки были определены ПСМ СССР от 30 декабря 1954 г, предусматривающим разработку систем вооружения с радиоуправляемыми либо самонаводящимися ракетами К-6, К-7 и К-8 для истребителей КБ А.И.Микояна, П.О. Сухого и А.С. Яковлева соответственно. На данный момент это может показаться лишним распылением средств, но конкретно широкий фронт развёрнутых работ обеспечил решение намеченной цели в применимые сроки. КБ С.А. Лавочкина было уже занято работами по К-15, так что к выполнению декабрьского постановления привлекались уже имевшее опыт работ в ракетостроении ОКБ-2 П.Д. Грушина, восстановленный коллектив М.Р Бисновата (во вновь организованном ОКБ-4) и ранее занимавшиеся стрелково-пушечным авиационным вооружением конструкторы завода №134 во главе с И.И. Тороповым.

Конструкция ракеты СНАРС-250 выполнена по аэродинамической схеме "утка" с Х-образным расположением ромбовидных крыльев и "+" -образным расположением трапецевидных рулей. Рулями обеспечивалось управления по курсу и высоте. Сборка ракеты (начиная с головы) - ГСН, управляющий отсек с агрегатами управления аэродинамическими рулями, боевая часть, движок с удлиненным сопловым трактом. В ракете СНАРС-250 предполагалось внедрение преобразователей тока электропитания разработки ОКБ-140 МАП и аккумов С-8 и С-250 разработки НИАИ МПСС вместе с заводом №223 МПСС. Небоевые варианты ракет комплектовались парашютной системой спасения разработки НИЭИ ПДС Минлегпрома. Система управления и наведение - предполагалось внедрение 2-ух типов ГСН - теплово и полуактивной радиолокационной. Обе ГСН не имели привода координатора ("не наблюдали"). Также прорабатывался вариант с телевизионной ГСН, позволявшей использовать снаряд для атаки целей как в задней, так и в фронтальной полусферах.

Разработка полуактивной радиолокационной ГСН "Удар" велась НИИ-17 МАП СССР под управлением головного конструктора А.Б.Слепушкина. Тут же разрабатывался радиолокационный облучатель подсвета полуактивной РГС для установки на самолет-носитель. Термическая ГСН "0-3" / И-96 разрабатывалась под управлением С.Н.Николаева в СКВ-2, входящем в ЦКБ-393 при заводе №393 Министерства вооружений СССР. Автопилот АП-27 разрабатывался в КБ завода №118 под управлением В.Н.Соркина. Для зрительного контроля полета ракеты на ракете устанавливался трассер разработки и производства ГСКБ-47 МСХМ. Телеметрическое оборудование создавал завод №224 МАП. Движок - пороховой РДТТ ПРД-1200-9 тягой 1220 кг разработки КБ завода №81, главный конструктор - И.И.Картуков. Движок был выполнен в виде отдельной конструкции устанавливающейся в корпус ракеты. Для понижения воздействия выгорания горючего на центровку движок расположен поближе к центру тяжести, а сопло мотора выполнено в виде длинноватой трубы, доходящей до хвостовой части корпуса ракеты. Время работы мотора - 9 с. Типы БЧ - осколочно-фугасная БЧ разрабатывалась НИИ-6 МСХМ. Подрыв БЧ был должен выполняться, согласно расчетам, на дальности 25-30 либо 50 метров от цели, зависимо от типа ГСН - РЛ либо ИК, соответственно.

Технические свойства

Носители Ла-200, И-320

Ракеты: индекс (вес(кг.) "изделие 14" (250-300)

Размеры: длина x.поперечник х размах крыла/стабилизатора (мм.) 4200х320х1527/н.д

Тип БЧ (вес(кг.) ОФ (30)

Система наведения(тип ГСН): ИК ГСН "0-3" либо РГСН "Удар".

Дальность /высота стрельбы (м.) 3000.(с РГСН), 5000(ИК ГСН) / до 15000

Скорость ракеты (м/сек.) 500

Скорость цели (м/сек.) 150-300

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.