Подводные лодки проекта 949 «Гранит» (СССР)

В итоге совершенствования морских вооружений потенциального противника, способности русских атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (ПЛАК) проекта 675 (даже после их модернизации) и проекта 670 выглядели уже недостающими для гарантированного ликвидирования его группировок. Требовалось создание подводной лодки с новым, существенно более массивным и дальнобойным ракетным комплексом с подводным стартом, обеспечивающим нанесение маскированных ударов из-под воды по кораблям с огромных дистанций с возможностью избирательного поражения целей. Тогда задачку по нанесению существенного вреда кораблям противника могли решить противокорабельные ракеты (ПКР) 3М45 (по кодификации НАТО - SS-N-19 «Shipwreck», в переводе - «Кораблекрушение») нового ракетного комплекса П-700 «Гранит». Усовершенствованные по сопоставлению с ПКР «Аметист» и «Малахит» главные свойства ПКР «Гранит» - увеличенная скорость и дальность полета, также большая масса БЧ были получены не только лишь за счет совершенствования новейшей ракеты, да и за счет роста ее массогабаритных черт.

Работы по созданию дальнобойной сверхзвуковой крылатой ракеты подводного старта в СССР были начаты постановлением ЦK КПСС и Совета Министров СССР № 539-186 от 10 июля 1969 года в ЦКБМ Министерства общего машиностроения СССР (MOM). Ракетный комплекс П-700 «Гранит» был должен отвечать очень высочайшим требованиям: наибольшая дальность - более 500 км, наибольшая скорость - более 2500 км/ч. От предыдущих комплексов аналогичного предназначения «Гранит» отличали гибкие приспосабливающиеся линии движения, универсальность по старту (подводный и надводный), также носителям (подводные лодки и надводные корабли), залповая стрельба с оптимальным пространственным расположением ракет, помехозащищенная селективная система управления. Допускалась стрельба по целям, координаты которых известны с большенными погрешностями, также при большенном времени устаревания данных. Все операции по ежедневному и стартовому обслуживанию ракет автоматизировались. В итоге «Гранит» приобретал реальную возможность решать всякую задачку морского боя нарядом 1-го носителя.

Ракеты могут выстреливаться не только лишь одиночно, да и залпом (до 24 противокорабельных ракет, стартующих в очень высочайшем темпе). При залповом огне меж ракетами делается автоматическое рассредотачивание целей. Залпом обеспечивается создание плотной группировки ракет, облегчая преодоление средств противоракетной обороны противника. Организация полёта всех ракет в залпе, допоиск ордера и «накрытие» включенным радиолокационным визиром ракеты, летящей выше других, дает остальным противокорабельным ракетам залпа производить полёт в режиме радиомолчания на маршевом участке. Во время полёта ракет происходит наилучшее рассредотачивание меж ними целей снутри ордера. Непростая линия движения полёта и сверхзвуковая скорость, высочайшая помехозащищённость радиоэлектронных средств, также наличие специальной системы отвода авиационных и зенитных ракет противника обеспечивают «Граниту» при выстреле полным залпом высшую возможность преодоления систем противоракетной и противовоздушной обороны авианосного соединения (считается, что для потопления ударного авианосца ВМС США нужно девять попаданий ракетами «Гранит»), Чтоб повысить живучесть боевой части ракеты от средств близкого поражения, ее выполнили бронированной

В ноябре 1975 г. начались тесты ракетного комплекса «Гранит», окончившиеся в августе 1983 г. (уже после того как в состав Краснознаменного Северного флота вошел головной подводный крейсер проекта 949). Комплекс «Гранит» был принят на вооружение в 1983 году. В открытой печати публиковались последующие главные свойства ПКР: длина - 10,0 м, поперечник - 0,85 м, размах крыла - 2,6 м, стартовая масса - 7000кг, скорость полета - 2,5М, дальность стрельбы - 550 км, боевая часть - полубронебойная (фугасно-проникающая) весом в 584-750 кг, либо тактическая ядерная тротиловым эквивалентом до 50 килотонн. В состав вооружения ПЛАРК проекта 949 вошли 24 ПКР комплекса «Гранит» в спаренных ПУ. Контейнеры с ракетами располагались вовне крепкого корпуса с неизменным углом возвышения.

Но продуктивность противокорабельного ракетного комплекса большой дальности в значимой степени определялась способностями средств разведки и целеуказания. Тогда система «Успех», базу которой составлял самолет Ту-95, уже не обладала нужной боевой устойчивостью. В связи с этим сначала 1960-х годов перед отраслевой наукой и индустрией поставили задачку сделать первую в мире галлактическую всепогодную систему наблюдения за надводными целями на всей акватории мирового океана и выдачи ЦУ с конкретной передачей инфы на носители орудия либо корабельные (наземные) командные пункты. 1-ое правительственное постановление о начале опытно-конструкторских работ по разработке системы морской галлактической разведки и целеуказания (МКРЦ) 17К114 «Легенда» вышло в марте 1961 года. К данной широкомасштабной работе завлекли наикрупнейшие конструкторские коллективы и научные центры страны.

Головной организацией, которая отвечала за создание МКРЦ, сначало обусловили ОКБ-52, под управлением генерального конструктора В.Н. Челомея. За разработку эксклюзивной (не имеющей аналогов в мире по сей день) ядерной бортовой энергоустановки для ИСЗ, входящих в систему, отвечало ОКБ-670 (научно-производственное объединение «Красная Звезда») Минсредмаша. Но ОКБ-52 не имело нужных производственных мощностей, обеспечивающих серийный выпуск галлактических аппаратов для военно-морского флота. Потому в мае 1969 года к программке подключили ленинградские конструкторское бюро и завод «Арсенал» им. Фрунзе, которые стали головными в программке «морских» спутников.

Система МКРЦ «Легенда» состояла из 2-ух типов галлактических аппаратов: спутник с ядерной энергетической установкой и бортовой радиолокационной станцией, также спутник с солнечной энергетической установкой и галлактической станцией радиотехнической разведки. Завод «Арсенал» уже в 1970 году начал создание опытнейших образцов галлактических аппаратов. В 1973 году начались лётно-конструкторские тесты галлактического аппарата радиолокационной разведки, а годом позднее - спутника радиотехнической разведки. Галлактических аппарат радиолокационной разведки приняли на вооружение в 1975 году, а комплекса в полном составе (с галлактическим аппаратом радиотехнической разведки) - в 1978 году.

Галлактическим комплексом радиотехнической разведки обеспечивается обнаружение и пеленгация объектов, которые источают электрические сигналы. У галлактического аппарата имеется высокоточная трёхосная система ориентации и стабилизации в пространстве. Источником питания является солнечная энергетическая установка в купе с буферными хим батареями. Функциональной жидкостной ракетной установкой обеспечивается стабилизация галлактического аппарата, корректировка высоты его орбиты, выдача доразгонного импульса во время выведения галлактического аппарата на орбиту. Масса аппарата - 3300 кг, наклонение орбиты - 65 градусов, высота рабочей орбиты - 420 км.

В итоге совершенствования морских вооружений потенциального противника, способности русских атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (ПЛАК) проекта 675 (даже после их модернизации) и проекта 670 выглядели уже недостающими для гарантированного ликвидирования его группировок. Требовалось создание подводной лодки с новым, существенно более массивным и дальнобойным ракетным комплексом с подводным стартом, обеспечивающим нанесение маскированных ударов из-под воды по кораблям с огромных дистанций с возможностью избирательного поражения целей. Тогда задачку по нанесению существенного вреда кораблям противника могли решить противокорабельные ракеты (ПКР) 3М45 (по кодификации НАТО - SS-N-19 «Shipwreck», в переводе - «Кораблекрушение») нового ракетного комплекса П-700 «Гранит». Усовершенствованные по сопоставлению с ПКР «Аметист» и «Малахит» главные свойства ПКР «Гранит» - увеличенная скорость и дальность полета, также большая масса БЧ были получены не только лишь за счет совершенствования новейшей ракеты, да и за счет роста ее массогабаритных черт.

Работы по созданию дальнобойной сверхзвуковой крылатой ракеты подводного старта в СССР были начаты постановлением ЦK КПСС и Совета Министров СССР № 539-186 от 10 июля 1969 года в ЦКБМ Министерства общего машиностроения СССР (MOM). Ракетный комплекс П-700 «Гранит» был должен отвечать очень высочайшим требованиям: наибольшая дальность - более 500 км, наибольшая скорость - более 2500 км/ч. От предыдущих комплексов аналогичного предназначения «Гранит» отличали гибкие приспосабливающиеся линии движения, универсальность по старту (подводный и надводный), также носителям (подводные лодки и надводные корабли), залповая стрельба с оптимальным пространственным расположением ракет, помехозащищенная селективная система управления. Допускалась стрельба по целям, координаты которых известны с большенными погрешностями, также при большенном времени устаревания данных. Все операции по ежедневному и стартовому обслуживанию ракет автоматизировались. В итоге «Гранит» приобретал реальную возможность решать всякую задачку морского боя нарядом 1-го носителя.

Ракеты могут выстреливаться не только лишь одиночно, да и залпом (до 24 противокорабельных ракет, стартующих в очень высочайшем темпе). При залповом огне меж ракетами делается автоматическое рассредотачивание целей. Залпом обеспечивается создание плотной группировки ракет, облегчая преодоление средств противоракетной обороны противника. Организация полёта всех ракет в залпе, допоиск ордера и «накрытие» включенным радиолокационным визиром ракеты, летящей выше других, дает остальным противокорабельным ракетам залпа производить полёт в режиме радиомолчания на маршевом участке. Во время полёта ракет происходит наилучшее рассредотачивание меж ними целей снутри ордера. Непростая линия движения полёта и сверхзвуковая скорость, высочайшая помехозащищённость радиоэлектронных средств, также наличие специальной системы отвода авиационных и зенитных ракет противника обеспечивают «Граниту» при выстреле полным залпом высшую возможность преодоления систем противоракетной и противовоздушной обороны авианосного соединения (считается, что для потопления ударного авианосца ВМС США нужно девять попаданий ракетами «Гранит»), Чтоб повысить живучесть боевой части ракеты от средств близкого поражения, ее выполнили бронированной

В ноябре 1975 г. начались тесты ракетного комплекса «Гранит», окончившиеся в августе 1983 г. (уже после того как в состав Краснознаменного Северного флота вошел головной подводный крейсер проекта 949). Комплекс «Гранит» был принят на вооружение в 1983 году. В открытой печати публиковались последующие главные свойства ПКР: длина - 10,0 м, поперечник - 0,85 м, размах крыла - 2,6 м, стартовая масса - 7000кг, скорость полета - 2,5М, дальность стрельбы - 550 км, боевая часть - полубронебойная (фугасно-проникающая) весом в 584-750 кг, либо тактическая ядерная тротиловым эквивалентом до 50 килотонн. В состав вооружения ПЛАРК проекта 949 вошли 24 ПКР комплекса «Гранит» в спаренных ПУ. Контейнеры с ракетами располагались вовне крепкого корпуса с неизменным углом возвышения.

Но продуктивность противокорабельного ракетного комплекса большой дальности в значимой степени определялась способностями средств разведки и целеуказания. Тогда система «Успех», базу которой составлял самолет Ту-95, уже не обладала нужной боевой устойчивостью. В связи с этим сначала 1960-х годов перед отраслевой наукой и индустрией поставили задачку сделать первую в мире галлактическую всепогодную систему наблюдения за надводными целями на всей акватории мирового океана и выдачи ЦУ с конкретной передачей инфы на носители орудия либо корабельные (наземные) командные пункты. 1-ое правительственное постановление о начале опытно-конструкторских работ по разработке системы морской галлактической разведки и целеуказания (МКРЦ) 17К114 «Легенда» вышло в марте 1961 года. К данной широкомасштабной работе завлекли наикрупнейшие конструкторские коллективы и научные центры страны.

Головной организацией, которая отвечала за создание МКРЦ, сначало обусловили ОКБ-52, под управлением генерального конструктора В.Н. Челомея. За разработку эксклюзивной (не имеющей аналогов в мире по сей день) ядерной бортовой энергоустановки для ИСЗ, входящих в систему, отвечало ОКБ-670 (научно-производственное объединение «Красная Звезда») Минсредмаша. Но ОКБ-52 не имело нужных производственных мощностей, обеспечивающих серийный выпуск галлактических аппаратов для военно-морского флота. Потому в мае 1969 года к программке подключили ленинградские конструкторское бюро и завод «Арсенал» им. Фрунзе, которые стали головными в программке «морских» спутников.

Система МКРЦ «Легенда» состояла из 2-ух типов галлактических аппаратов: спутник с ядерной энергетической установкой и бортовой радиолокационной станцией, также спутник с солнечной энергетической установкой и галлактической станцией радиотехнической разведки. Завод «Арсенал» уже в 1970 году начал создание опытнейших образцов галлактических аппаратов. В 1973 году начались лётно-конструкторские тесты галлактического аппарата радиолокационной разведки, а годом позднее - спутника радиотехнической разведки. Галлактических аппарат радиолокационной разведки приняли на вооружение в 1975 году, а комплекса в полном составе (с галлактическим аппаратом радиотехнической разведки) - в 1978 году.

Галлактическим комплексом радиотехнической разведки обеспечивается обнаружение и пеленгация объектов, которые источают электрические сигналы. У галлактического аппарата имеется высокоточная трёхосная система ориентации и стабилизации в пространстве. Источником питания является солнечная энергетическая установка в купе с буферными хим батареями. Функциональной жидкостной ракетной установкой обеспечивается стабилизация галлактического аппарата, корректировка высоты его орбиты, выдача доразгонного импульса во время выведения галлактического аппарата на орбиту. Масса аппарата - 3300 кг, наклонение орбиты - 65 градусов, высота рабочей орбиты - 420 км.

Галлактический комплекс радиолокационной разведки состоял из галлактического аппарата, оснащённого радиолокатором обоестороннего бокового обзора, который обеспечивал всесуточное и всепогодное обнаружение надводных целей. Бортовым источником питания служила ядерная энергетическая установка, которая по окончанию активного функционирования аппарата отделяется и переводится на высшую орбиту. Функциональной жидкостной ракетной установкой осуществлялась стабилизация галлактического аппарата, корректировка высоты его орбиты, также выдача доразгонного импульса при выходе на орбиту. Масса аппарата - 4300 килограмм, наклонение орбиты - 65 градусов, высота рабочей орбиты - 280 км. В состав МКРЦ не считая галлактической составляющей, вошли корабельные пункты приёма данных конкретно с галлактических аппаратов, которые обеспечивают их обработку и выдачу ЦУ на внедрение ракетного вооружения (создатель - киевское научно-производственное объединение «Квант»).

Под новый комплекс требовался и новый носитель, способный вести залповую стрельбу из подводного положения 20-24 ракетами (по расчетам, конкретно такая концентрация средств поражения позволяла гарантированно преодолеть ПРО многообещающего южноамериканского авианосного соединения). Не считая того, новый ракетоносец был должен владеть завышенными скрытностью, скоростью и глубиной погружения, что обеспечивало ему возможность преодоления противолодочной обороны (ПЛО) противника и отрыв от преследования.

Поисковые работы по созданию подводного ракетоносца 3-го поколения начались еще в 1967 году, а в 1969 году ВМФ было выдано официальное тактико-техническое задание на создание «тяжелого подводного ракетного крейсера» (сначала корабли этого проекта относились к крейсерским подводным лодкам - ПЛАК, а потом стали атомными подводными крейсерами с крылатыми ракетами - АПКРРК), снаряженного ракетным комплексом оперативного предназначения П-700. Проект, получивший индекс «949» и шифр «Гранит», разрабатывался в ЛМПБ «Рубин» под управлением головного конструктора П.П. Пустынцева. После его погибели в 1977 году основным конструктором был назначен И.Л. Баранов, а основным наблюдающим от ВМФ - кап. 2р. В.Н. Иванов. Предполагалось что при разработке нового ракетоносца будет обширно употребляться научно-технический задел, также отдельные конструкторские решения, приобретенные во время сотворения высокоскоростной ПЛА проекта 661.

Головной корабль проекта К-525 (фабричный номер 605) с 06.04.1993 - «Архангельск». Заложен - 25.07.1975, спущен на воду - 03.05.1980, вступил в строй 30.12.1980, выведен из состава ВМФ - 31.07.1996, утилизирован - в 2005. Серийный корабль проекта К-206 (фабричный номер 606) с 14.04.1987 - почтенное наименование «Минский комсомолец» (снято), c06.04.1993 - «Мурманск». Заложен - 22.04.1979, спущен на воду - 10.12.1982, вступил в строй - 30.11.1983, выведен из состава ВМФ - 07.01.1998, утилизирован - в 2005. Всего на «Севмаше» было выстроено два ПЛА проекта 949 «Гранит». Но предприятие продолжило строительство кораблей этого класса по усовершенствованному проекту 949А и подготовило к передаче ВМФ еще 11 кораблей.

В ВМФ СССР и Рф ПЛА проекта 949 «Гранит» (как и проект 949А) получили неформальное прозвище «Батон» и неофициальное заглавие «убийца авианосцев». На Западе это проект считался под наименованием «Oscar I». Обе ПЛА проекта 949 интенсивно использовались для испытаний новейшей техники и тактических методов внедрения орудия, учавствовали в усиленной эксплуатации и делали ракетные и торпедные стрельбы. Но срок их эксплуатации оказался очень малозначительным для такового типа кораблей. 90-е года не оставили этому проекту шансов выжить, пройти ремонт и модернизацию, которые могли бы быть вероятны. Сначала 90-х оба корабля утратили боеспособность. ВМФ Рф обязан был принять ряд тяжелых решений, направленных на сохранение ядра флота, в том числе и подводного. Это привело к ускоренному выводу кораблей ранешних сроков постройки и находящихся в нехорошем состоянии, и направлению имеющихся средств на содержание новых кораблей. Посреди 90-х корабли были выведены в отстой и в 2005 году вместе утилизированы.

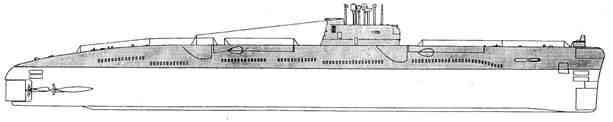

Как и все прошлые русские подводные лодки, проект 949 «Гранит» конструктивно имел двухкорпусную архитектуру - наружный легкий корпус и внутренний крепкий корпус. Кормовая часть с оперением и 2-мя гребными валами была подобна по конструкции ПЛА с крылатыми ракетами проекта 661. Крепкий корпус цилиндрической формы в носовой и средней частях корабля (в районе размещения ракетных контейнеров). Наклонное забортное размещение контейнеров (сверху ракетные контейнеры закрыты волнорезными щитами заподлицо с внешним корпусом, установленными из расчета 1 щит на 2 контейнера), их огромное число и значимые габариты определили огромную ширину корабля и развитое междубортное место. Крепкий корпус изготавливался из стали АК-33, толщина которой составляла 45-68 мм был рассчитан на наивысшую глубину погружения 600 метров (рабочая глубина - 480 метров) и состоял из 9 отсеков:

1-ый - торпедный;

2-ой - управления;

3-ий - боевых постов;

4-ый - жилой;

5-ый - вспомогательных устройств;

6-ой - реакторный;

Седьмой и восьмой - турбинные;

9 - гребных электродвигателей.

Галлактический комплекс радиолокационной разведки состоял из галлактического аппарата, оснащённого радиолокатором обоестороннего бокового обзора, который обеспечивал всесуточное и всепогодное обнаружение надводных целей. Бортовым источником питания служила ядерная энергетическая установка, которая по окончанию активного функционирования аппарата отделяется и переводится на высшую орбиту. Функциональной жидкостной ракетной установкой осуществлялась стабилизация галлактического аппарата, корректировка высоты его орбиты, также выдача доразгонного импульса при выходе на орбиту. Масса аппарата - 4300 килограмм, наклонение орбиты - 65 градусов, высота рабочей орбиты - 280 км. В состав МКРЦ не считая галлактической составляющей, вошли корабельные пункты приёма данных конкретно с галлактических аппаратов, которые обеспечивают их обработку и выдачу ЦУ на внедрение ракетного вооружения (создатель - киевское научно-производственное объединение «Квант»).

Под новый комплекс требовался и новый носитель, способный вести залповую стрельбу из подводного положения 20-24 ракетами (по расчетам, конкретно такая концентрация средств поражения позволяла гарантированно преодолеть ПРО многообещающего южноамериканского авианосного соединения). Не считая того, новый ракетоносец был должен владеть завышенными скрытностью, скоростью и глубиной погружения, что обеспечивало ему возможность преодоления противолодочной обороны (ПЛО) противника и отрыв от преследования.

Поисковые работы по созданию подводного ракетоносца 3-го поколения начались еще в 1967 году, а в 1969 году ВМФ было выдано официальное тактико-техническое задание на создание «тяжелого подводного ракетного крейсера» (сначала корабли этого проекта относились к крейсерским подводным лодкам - ПЛАК, а потом стали атомными подводными крейсерами с крылатыми ракетами - АПКРРК), снаряженного ракетным комплексом оперативного предназначения П-700. Проект, получивший индекс «949» и шифр «Гранит», разрабатывался в ЛМПБ «Рубин» под управлением головного конструктора П.П. Пустынцева. После его погибели в 1977 году основным конструктором был назначен И.Л. Баранов, а основным наблюдающим от ВМФ - кап. 2р. В.Н. Иванов. Предполагалось что при разработке нового ракетоносца будет обширно употребляться научно-технический задел, также отдельные конструкторские решения, приобретенные во время сотворения высокоскоростной ПЛА проекта 661.

Головной корабль проекта К-525 (фабричный номер 605) с 06.04.1993 - «Архангельск». Заложен - 25.07.1975, спущен на воду - 03.05.1980, вступил в строй 30.12.1980, выведен из состава ВМФ - 31.07.1996, утилизирован - в 2005. Серийный корабль проекта К-206 (фабричный номер 606) с 14.04.1987 - почтенное наименование «Минский комсомолец» (снято), c06.04.1993 - «Мурманск». Заложен - 22.04.1979, спущен на воду - 10.12.1982, вступил в строй - 30.11.1983, выведен из состава ВМФ - 07.01.1998, утилизирован - в 2005. Всего на «Севмаше» было выстроено два ПЛА проекта 949 «Гранит». Но предприятие продолжило строительство кораблей этого класса по усовершенствованному проекту 949А и подготовило к передаче ВМФ еще 11 кораблей.

В ВМФ СССР и Рф ПЛА проекта 949 «Гранит» (как и проект 949А) получили неформальное прозвище «Батон» и неофициальное заглавие «убийца авианосцев». На Западе это проект считался под наименованием «Oscar I». Обе ПЛА проекта 949 интенсивно использовались для испытаний новейшей техники и тактических методов внедрения орудия, учавствовали в усиленной эксплуатации и делали ракетные и торпедные стрельбы. Но срок их эксплуатации оказался очень малозначительным для такового типа кораблей. 90-е года не оставили этому проекту шансов выжить, пройти ремонт и модернизацию, которые могли бы быть вероятны. Сначала 90-х оба корабля утратили боеспособность. ВМФ Рф обязан был принять ряд тяжелых решений, направленных на сохранение ядра флота, в том числе и подводного. Это привело к ускоренному выводу кораблей ранешних сроков постройки и находящихся в нехорошем состоянии, и направлению имеющихся средств на содержание новых кораблей. Посреди 90-х корабли были выведены в отстой и в 2005 году вместе утилизированы.

Как и все прошлые русские подводные лодки, проект 949 «Гранит» конструктивно имел двухкорпусную архитектуру - наружный легкий корпус и внутренний крепкий корпус. Кормовая часть с оперением и 2-мя гребными валами была подобна по конструкции ПЛА с крылатыми ракетами проекта 661. Крепкий корпус цилиндрической формы в носовой и средней частях корабля (в районе размещения ракетных контейнеров). Наклонное забортное размещение контейнеров (сверху ракетные контейнеры закрыты волнорезными щитами заподлицо с внешним корпусом, установленными из расчета 1 щит на 2 контейнера), их огромное число и значимые габариты определили огромную ширину корабля и развитое междубортное место. Крепкий корпус изготавливался из стали АК-33, толщина которой составляла 45-68 мм был рассчитан на наивысшую глубину погружения 600 метров (рабочая глубина - 480 метров) и состоял из 9 отсеков:

1-ый - торпедный;

2-ой - управления;

3-ий - боевых постов;

4-ый - жилой;

5-ый - вспомогательных устройств;

6-ой - реакторный;

Седьмой и восьмой - турбинные;

9 - гребных электродвигателей.

Концевые переборки крепкого корпуса сферические, литые, радиус кормовой - 6,5 метров, радиус носовой - 8 метров. Поперечные переборки плоские. Переборки меж 1 и 2, также 4 и 5 отсеками они рассчитаны на давление 40 атмосфер и имеют толщину 20 мм. ПЛА имела три отсека-убежища для аварийных ситуаций на глубинах до 400 метров. Другие переборки были рассчитаны на 10 атмосфер (для глубин до 100 метров). ПЛА проекта 949 «Гранит» имела развитое огораживание шахт выдвижных устройств, смещенное в сторону носовой части. Оно отличалось большой длиной - 29 метров. Огораживание шахт выдвижных устройств (также как и лёгкий корпус) были обустроены ледовыми подкреплениями и крышей округленной формы предназначавшимися для взламывания льда во время всплытия в сложных ледовых обстановках. Убирающиеся носовые горизонтальные рули располагались в носовой оконечности. Лёгкий корпус имел противогидроакустическое покрытие.

Энергоустановка ПЛА проекта 949 «Гранит» была очень унифицирована с главной энергетической установкой ТРПКСН проекта 941 и имела систему двухкаскадной амортизации и блочное выполнение. Она включала два водо-водяных реактора ОК-650М-01 (по 190 мВт каждый) и две паровые турбины (суммарной мощью 98 тыс. л.с.) с основным турбозубчатым агрегатом ОК-9, которые работали на два гребных вала через редукторы, снижающие частоту вращения гребных винтов. Паротурбинная установка размещалась в 2-ух разных отсеках. Также имелось два турбогенератора (3200 кВт каждый) и два запасных дизельных генератора ДГ-190 (800 кВт каждый), также пара подруливающих устройств. Основная энергоустановка за счет двухвальности имела стопроцентное резервирование. Главный турбозубчатый агрегат, паропроизводящая установка, электродвигатели, автономные турбогенераторы, также линия вала и гребной винт 1-го борта дублировались вторым бортом. В связи с этим при выходе из строя 1-го элемента либо всей механической установки 1-го борта ПЛА свои боевые способности не теряла.

Не считая противокорабельного ракетного вооружения ПЛА проекта 949 «Гранит» была вооружена массивным торпедным и торпедно-ракетным вооружением 2-ух калибров, которое располагалось в носовом отсеке ПК корабля. Торпедное вооружение было представлено автоматическими 533-мм и 650-мм ТА с устройством резвого заряжания (УБЗ) со стеллажами продольной и поперечной подачи. Благодаря УБЗ весь боезапас торпед мог быть применен в течение нескольких минут. Новый автоматический торпедно-ракетный комплекс «Ленинград-949» позволял вести стрельбуторпедами,также ракето-торпедами «Водопад», «Ветер» и «Шквал» на всех глубинах погружения. В боекомплект могли заходить 24 изделия.

Базу радиоэлектронного вооружения проекта 949 составлял БИУС МВУ-132 «Омнибус», пульты которой располагались во 2-м отсеке в ГКП. Лодка вооружена ГАК МГК-540 «Скат-3», состоящего из определителя разводий НОР-1, станции миноискания МГ-519 «Арфа», станции-аварийного ответчика МГС-30, навигационного обнаружителя радиального НОК-1, МГ-512 «Винт», эхоледомера МГ-543, МГ-518 «Север». Все эти средства давали возможность в автоматическом режиме отыскивать, пеленговать и аккомпанировать разные цели (до 30 целей сразу) в режимах узко и широкополосного пеленгования в инфразвуковом, звуковом и высокочастотном спектрах. Имеется низкочастотная буксируемая приёмная антенна и гидрофоны, размещенные по бортам лёгкого корпуса. ГАК действует на дальности - до 220 км. Основной режим - пассивный, но имелась возможность автоматического обнаружения, измерения курсового угла и расстояния до цели эхо-сигналом (в активном режиме). Вдоль лёгкого корпуса было установлено размагничивающее устройство.

Автоматический навигационный комплекс «Медведица» состоял из пеленгатора, навигационной системы привязки по гидроакустическим маякам-ответчикам, галлактической системы АДК-3М, гирокомпаса ГКУ-1М, магнитного компаса КМ-145-П2, инерциальных систем, лаг и других устройств, замкнутых на цифровом вычислительном комплексе «Струна». Все средства связи объединялись в комплекс «Молния-М». На ПЛАРК также имелся телевизионно-оптический комплекс МТК-110, который позволял вести зрительное наблюдение из подводного положения с глубин 50-60 метров. На ПЛА проекта 949 «Гранит», начиная со второго корпуса, устанавливалась буксируемая антенна гидроакустической системы, размещавшаяся на верхнем вертикальном стабилизаторе в трубчатом обтекателе.

Для совершения долгих автономных походов на ПЛА проекта 949 «Гранит» были сделаны отличные условия обитаемости экипажа. Для способности спасения личного состава в аварийных ситуациях, в огораживании рубки ПЛ установлена всплывающая спасательная камера на весь экипаж корабля. Для членов экипажа ПЛА проекта 949 были сделали рациональные условия для автономного плавания большой длительности (автономность оценивалась в 120 суток). Личный состав обеспечивался персональными неизменными спальными местами в 1-, 2-, 4- и 6-тиместных каютах. Отсеки с жилыми помещениями оборудовались радиотрансляционной сетью. На ПЛА имелись столовая и кают-компания для одновременного приёма еды сорока 2-мя мореплавателями, для выпечки хлеба и изготовления еды - камбуз, состоящий из варочного и заготовительного отделений.

Припас провизии, рассчитанный на полную автономность, находился в кладовых и провизионных камерах (включая морозильные). Для поддержания работоспособности экипажа имелись спортзал, солярий, бассейн, живой уголок, сауна и т.д.. На всех режимах при работающей главной энергоустановке система кондиционирования и вентиляции обеспечивала в помещениях нормативные значения воздуха по влажности, температуре и хим составу. Система хим регенерации обеспечивала в отсеках в течение всего плавания в автономном режиме содержание углекислого газа и кислорода в границах установленных норм. Системой чистки воздуха исключалось содержание вредных примесей.

Разработанные для ПЛА проекта 949 «Гранит» аварийные средства спасения состава превосходили подобные средства подводных лодок прошлых проектов. Проектный припас плавучести - более 30 процентов, что обеспечивало надводное плавание и непотопляемость в случае полного затопления хоть какого отсека крепкого корпуса, также 2-ух смежных, прилегающих к затопленному отсеку цистерны головного балласта 1-го борта. Припасы ВВД, предусмотренные проектом, обеспечивали возможность продувания балласта в количестве, подходящем для компенсации отрицательной плавучести в случае затопления хоть какого отсека с повреждением 2-ух цистерн головного балласта на глубине наименее 150 метров. Время продувания всех цистерн с перископной глубины - наименее 90 секунд. Для аварийного продувания использовались пороховые газогенераторы. Система гидравлики работала от пары дублирующих друг дружку насосных станций управляющий и судовой гидравлики, размещённых в 9 и 3-ем отсеках. В случае полного обесточивания ПЛА они имели припас энергии, нужный для трёх перекладок носовых горизонтальных и кормовых рулей. Водоотливные средства ПЛА обеспечивали удаление воды не только лишь в надводном положении, да и на всех глубинах включая предельную, причём суммарная откачка на предельной глубине - более 90 кубических метров в час.

ПЛА проекта 949 «Гранит» по длине была разбита на две зоны спасения; с 1-го по 4-ый отсек и с 5-го по 9-ый отсек. В носовой зоне находилась всплывающая камера, вмещающая весь экипаж (в огораживании выдвижных устройств). Кормовая зона оборудовалась системой личного спасения - оковём выхода из аварийного лючка в водолазном снаряжении. Лючок размещается в 9 отсеке. Все зоны были разбиты межотсечными переборками, главным предназначением которых являлось обеспечение непотопляемости судна. Автономный буй комплекса В-600, поднимающийся с глубин до 1 тыс. метров, обеспечивал автоматическую передачу данных на расстояние до 3 тыс. км в течение 5 суток об трагедии на подводной лодке и её координатах в момент отделения от лодки буя. Спасательный лючок 9 отсека давал возможность использовать спасательное снаряжение подводника. Лючок оборудовался системой шлюзования с ручным либо автоматическим управлением, обеспечивающим выход подводников, также шлюзование при выходе по буйрепу с глубин до 100 метров без затопления 9-го отсека. Размещение комингс-площадки над 9-м отсеком обеспечивало посадку глубоководного спасательного аппарата либо спасательного колокола, который опускается по направляющему тросу.

По проекту 949 «Гранит» было выстроено только 2 корабля, следующие корабли строились по усовершенствованному проекту 949А. 8 кораблей продолжают находиться в строю ВМФ Рф, но половина из них находится в ремонтах либо ожидании модернизации. Ресурс для модернизации, в т.ч. и главного ударного комплекса - есть. ВМФ Рф все-же планирует довести модернизацию ПЛА проекта 949А до уровня внедрения нынешних РК «Оникс», «Калибр» и «Циркон» с значимым повышением боезапаса. Правда, сроки повсевременно смещаются на право. Но будем надежды, что этот процесс будет окончен и наш ВМФ получит всеприменимые корабли, которые при правильном использовании в составе разнородных соединений сил и средств сумеют оставаться суровым орудием на защите интересов россии.

Тактико-технические свойства ПЛА проекта 949 «Гранит»

Надводное водоизмещение - 12500 тонн;

Подводное водоизмещение - 22500 тонн;

Главные размерения:

- Большая длина - 144 м;

- Большая ширина - 18,2 м;

- Осадка по КВЛ - 9,2 м;

Основная энергетическая установка:

- 2 водо-водяных реактора ОК-650М-01, суммарной мощью 380 мВт;

- 2 ППУ;

- 2 ГТЗА ОК-9

- 2 паровых турбины, суммарной мощью 98000 л.с. (72000 кВт);

- 2 турбогенератора, мощность каждого 3200 кВт;

- 2 дизель-генератора ДГ-190, мощью 800 кВт;

- 2 вала;

- 2 подруливающих устройства;

- 2 гребных винта;

Надводная скорость хода - 15 узлов;

Подводная скорость хода - 32 узла;

Рабочая глубина погружения - 420 м;

Предельная глубина погружения - 600 м;

Автономность - 120 суток;

Экипаж - 94 человек (в т.ч. 42 офицера);

Ударное ракетное вооружение:

- пусковые установки противокорабельные макетные комплексы морского базирования П-700 «Гранит» - 12x2;

- противокорабельные ракеты 3М45 - 24;

Зенитное вооружение: Пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса 9К310 «Игла-1» - 2 (16)

Торпедное вооружение:

650-миллиметровые торпедные аппараты - 2 носовых;

650-миллиметровые торпеды 65-76А - 8;

533-миллиметровые торпедные аппараты - 4 носовых;

533-миллиметровые торпеды УСЭТ-80 - 16;

Противолодочные управляемые ракеты 83-Р «Водопад»/84-Р «Ветер»; ракеты «Шквал» - заместо части торпед;

Минное вооружение: может нести мины заместо части торпед;

Радиоэлектронное вооружение:

Боевая информационно-управляющая система - «Омнибус-949»;

Радиолокационная система общего обнаружения - МРКП-58 «Радиан»;

Гидроакустический комплекс МГК-540 «Скат-3»:

Навигационный комплекс: «Медведица-949»;

Концевые переборки крепкого корпуса сферические, литые, радиус кормовой - 6,5 метров, радиус носовой - 8 метров. Поперечные переборки плоские. Переборки меж 1 и 2, также 4 и 5 отсеками они рассчитаны на давление 40 атмосфер и имеют толщину 20 мм. ПЛА имела три отсека-убежища для аварийных ситуаций на глубинах до 400 метров. Другие переборки были рассчитаны на 10 атмосфер (для глубин до 100 метров). ПЛА проекта 949 «Гранит» имела развитое огораживание шахт выдвижных устройств, смещенное в сторону носовой части. Оно отличалось большой длиной - 29 метров. Огораживание шахт выдвижных устройств (также как и лёгкий корпус) были обустроены ледовыми подкреплениями и крышей округленной формы предназначавшимися для взламывания льда во время всплытия в сложных ледовых обстановках. Убирающиеся носовые горизонтальные рули располагались в носовой оконечности. Лёгкий корпус имел противогидроакустическое покрытие.

Энергоустановка ПЛА проекта 949 «Гранит» была очень унифицирована с главной энергетической установкой ТРПКСН проекта 941 и имела систему двухкаскадной амортизации и блочное выполнение. Она включала два водо-водяных реактора ОК-650М-01 (по 190 мВт каждый) и две паровые турбины (суммарной мощью 98 тыс. л.с.) с основным турбозубчатым агрегатом ОК-9, которые работали на два гребных вала через редукторы, снижающие частоту вращения гребных винтов. Паротурбинная установка размещалась в 2-ух разных отсеках. Также имелось два турбогенератора (3200 кВт каждый) и два запасных дизельных генератора ДГ-190 (800 кВт каждый), также пара подруливающих устройств. Основная энергоустановка за счет двухвальности имела стопроцентное резервирование. Главный турбозубчатый агрегат, паропроизводящая установка, электродвигатели, автономные турбогенераторы, также линия вала и гребной винт 1-го борта дублировались вторым бортом. В связи с этим при выходе из строя 1-го элемента либо всей механической установки 1-го борта ПЛА свои боевые способности не теряла.

Не считая противокорабельного ракетного вооружения ПЛА проекта 949 «Гранит» была вооружена массивным торпедным и торпедно-ракетным вооружением 2-ух калибров, которое располагалось в носовом отсеке ПК корабля. Торпедное вооружение было представлено автоматическими 533-мм и 650-мм ТА с устройством резвого заряжания (УБЗ) со стеллажами продольной и поперечной подачи. Благодаря УБЗ весь боезапас торпед мог быть применен в течение нескольких минут. Новый автоматический торпедно-ракетный комплекс «Ленинград-949» позволял вести стрельбуторпедами,также ракето-торпедами «Водопад», «Ветер» и «Шквал» на всех глубинах погружения. В боекомплект могли заходить 24 изделия.

Базу радиоэлектронного вооружения проекта 949 составлял БИУС МВУ-132 «Омнибус», пульты которой располагались во 2-м отсеке в ГКП. Лодка вооружена ГАК МГК-540 «Скат-3», состоящего из определителя разводий НОР-1, станции миноискания МГ-519 «Арфа», станции-аварийного ответчика МГС-30, навигационного обнаружителя радиального НОК-1, МГ-512 «Винт», эхоледомера МГ-543, МГ-518 «Север». Все эти средства давали возможность в автоматическом режиме отыскивать, пеленговать и аккомпанировать разные цели (до 30 целей сразу) в режимах узко и широкополосного пеленгования в инфразвуковом, звуковом и высокочастотном спектрах. Имеется низкочастотная буксируемая приёмная антенна и гидрофоны, размещенные по бортам лёгкого корпуса. ГАК действует на дальности - до 220 км. Основной режим - пассивный, но имелась возможность автоматического обнаружения, измерения курсового угла и расстояния до цели эхо-сигналом (в активном режиме). Вдоль лёгкого корпуса было установлено размагничивающее устройство.

Автоматический навигационный комплекс «Медведица» состоял из пеленгатора, навигационной системы привязки по гидроакустическим маякам-ответчикам, галлактической системы АДК-3М, гирокомпаса ГКУ-1М, магнитного компаса КМ-145-П2, инерциальных систем, лаг и других устройств, замкнутых на цифровом вычислительном комплексе «Струна». Все средства связи объединялись в комплекс «Молния-М». На ПЛАРК также имелся телевизионно-оптический комплекс МТК-110, который позволял вести зрительное наблюдение из подводного положения с глубин 50-60 метров. На ПЛА проекта 949 «Гранит», начиная со второго корпуса, устанавливалась буксируемая антенна гидроакустической системы, размещавшаяся на верхнем вертикальном стабилизаторе в трубчатом обтекателе.

Для совершения долгих автономных походов на ПЛА проекта 949 «Гранит» были сделаны отличные условия обитаемости экипажа. Для способности спасения личного состава в аварийных ситуациях, в огораживании рубки ПЛ установлена всплывающая спасательная камера на весь экипаж корабля. Для членов экипажа ПЛА проекта 949 были сделали рациональные условия для автономного плавания большой длительности (автономность оценивалась в 120 суток). Личный состав обеспечивался персональными неизменными спальными местами в 1-, 2-, 4- и 6-тиместных каютах. Отсеки с жилыми помещениями оборудовались радиотрансляционной сетью. На ПЛА имелись столовая и кают-компания для одновременного приёма еды сорока 2-мя мореплавателями, для выпечки хлеба и изготовления еды - камбуз, состоящий из варочного и заготовительного отделений.

Припас провизии, рассчитанный на полную автономность, находился в кладовых и провизионных камерах (включая морозильные). Для поддержания работоспособности экипажа имелись спортзал, солярий, бассейн, живой уголок, сауна и т.д.. На всех режимах при работающей главной энергоустановке система кондиционирования и вентиляции обеспечивала в помещениях нормативные значения воздуха по влажности, температуре и хим составу. Система хим регенерации обеспечивала в отсеках в течение всего плавания в автономном режиме содержание углекислого газа и кислорода в границах установленных норм. Системой чистки воздуха исключалось содержание вредных примесей.

Разработанные для ПЛА проекта 949 «Гранит» аварийные средства спасения состава превосходили подобные средства подводных лодок прошлых проектов. Проектный припас плавучести - более 30 процентов, что обеспечивало надводное плавание и непотопляемость в случае полного затопления хоть какого отсека крепкого корпуса, также 2-ух смежных, прилегающих к затопленному отсеку цистерны головного балласта 1-го борта. Припасы ВВД, предусмотренные проектом, обеспечивали возможность продувания балласта в количестве, подходящем для компенсации отрицательной плавучести в случае затопления хоть какого отсека с повреждением 2-ух цистерн головного балласта на глубине наименее 150 метров. Время продувания всех цистерн с перископной глубины - наименее 90 секунд. Для аварийного продувания использовались пороховые газогенераторы. Система гидравлики работала от пары дублирующих друг дружку насосных станций управляющий и судовой гидравлики, размещённых в 9 и 3-ем отсеках. В случае полного обесточивания ПЛА они имели припас энергии, нужный для трёх перекладок носовых горизонтальных и кормовых рулей. Водоотливные средства ПЛА обеспечивали удаление воды не только лишь в надводном положении, да и на всех глубинах включая предельную, причём суммарная откачка на предельной глубине - более 90 кубических метров в час.

ПЛА проекта 949 «Гранит» по длине была разбита на две зоны спасения; с 1-го по 4-ый отсек и с 5-го по 9-ый отсек. В носовой зоне находилась всплывающая камера, вмещающая весь экипаж (в огораживании выдвижных устройств). Кормовая зона оборудовалась системой личного спасения - оковём выхода из аварийного лючка в водолазном снаряжении. Лючок размещается в 9 отсеке. Все зоны были разбиты межотсечными переборками, главным предназначением которых являлось обеспечение непотопляемости судна. Автономный буй комплекса В-600, поднимающийся с глубин до 1 тыс. метров, обеспечивал автоматическую передачу данных на расстояние до 3 тыс. км в течение 5 суток об трагедии на подводной лодке и её координатах в момент отделения от лодки буя. Спасательный лючок 9 отсека давал возможность использовать спасательное снаряжение подводника. Лючок оборудовался системой шлюзования с ручным либо автоматическим управлением, обеспечивающим выход подводников, также шлюзование при выходе по буйрепу с глубин до 100 метров без затопления 9-го отсека. Размещение комингс-площадки над 9-м отсеком обеспечивало посадку глубоководного спасательного аппарата либо спасательного колокола, который опускается по направляющему тросу.

По проекту 949 «Гранит» было выстроено только 2 корабля, следующие корабли строились по усовершенствованному проекту 949А. 8 кораблей продолжают находиться в строю ВМФ Рф, но половина из них находится в ремонтах либо ожидании модернизации. Ресурс для модернизации, в т.ч. и главного ударного комплекса - есть. ВМФ Рф все-же планирует довести модернизацию ПЛА проекта 949А до уровня внедрения нынешних РК «Оникс», «Калибр» и «Циркон» с значимым повышением боезапаса. Правда, сроки повсевременно смещаются на право. Но будем надежды, что этот процесс будет окончен и наш ВМФ получит всеприменимые корабли, которые при правильном использовании в составе разнородных соединений сил и средств сумеют оставаться суровым орудием на защите интересов россии.

Тактико-технические свойства ПЛА проекта 949 «Гранит»

Надводное водоизмещение - 12500 тонн;

Подводное водоизмещение - 22500 тонн;

Главные размерения:

- Большая длина - 144 м;

- Большая ширина - 18,2 м;

- Осадка по КВЛ - 9,2 м;

Основная энергетическая установка:

- 2 водо-водяных реактора ОК-650М-01, суммарной мощью 380 мВт;

- 2 ППУ;

- 2 ГТЗА ОК-9

- 2 паровых турбины, суммарной мощью 98000 л.с. (72000 кВт);

- 2 турбогенератора, мощность каждого 3200 кВт;

- 2 дизель-генератора ДГ-190, мощью 800 кВт;

- 2 вала;

- 2 подруливающих устройства;

- 2 гребных винта;

Надводная скорость хода - 15 узлов;

Подводная скорость хода - 32 узла;

Рабочая глубина погружения - 420 м;

Предельная глубина погружения - 600 м;

Автономность - 120 суток;

Экипаж - 94 человек (в т.ч. 42 офицера);

Ударное ракетное вооружение:

- пусковые установки противокорабельные макетные комплексы морского базирования П-700 «Гранит» - 12x2;

- противокорабельные ракеты 3М45 - 24;

Зенитное вооружение: Пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса 9К310 «Игла-1» - 2 (16)

Торпедное вооружение:

650-миллиметровые торпедные аппараты - 2 носовых;

650-миллиметровые торпеды 65-76А - 8;

533-миллиметровые торпедные аппараты - 4 носовых;

533-миллиметровые торпеды УСЭТ-80 - 16;

Противолодочные управляемые ракеты 83-Р «Водопад»/84-Р «Ветер»; ракеты «Шквал» - заместо части торпед;

Минное вооружение: может нести мины заместо части торпед;

Радиоэлектронное вооружение:

Боевая информационно-управляющая система - «Омнибус-949»;

Радиолокационная система общего обнаружения - МРКП-58 «Радиан»;

Гидроакустический комплекс МГК-540 «Скат-3»:

Навигационный комплекс: «Медведица-949»;

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.