Опытный истребитель танков «Объект 150» с ПТРК «Дракон» (СССР)

Истребитель танков «Объект 150» с ПТРК «Дракон» был разработан на базе серийного танка Т-62 в 1964 г. в Нижнем Тагиле конструкторским бюро завода №183 под управлением Л.Н. Карцева. Ведущим конструктором машины был И.С.Бушнев. Тесты 2-ух опытнейших образцов были проведены весной-осенью 1964 г. После доработки комплекса истребитель танков был рекомендован к принятию на вооружение. Приказом министра обороны СССР от 6 ноября 1968 г. истребитель танков «Объект 150» был принят на вооружение Русской Армии под наименованием «Истребитель танков ИТ-1». Его массовое создание было скооперировано на заводе №183.

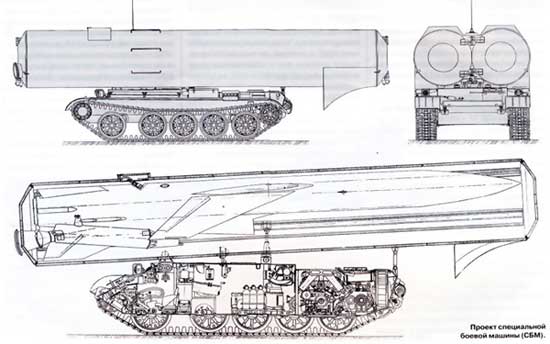

Истребитель танков «Объект 150» отличался от танка Т-62, в главном, конструкцией башни, внутренним устройством боевого отделения и уменьшением численности экипажа до 3-х человек. Он был вооружен пусковой установкой для ПТУР 3М7 «Дракон» и спаренным с ней 7,62- мм пулеметом ПКТ Слева от выдвижной пусковой установки в боевом отделении находилось рабочее место командира машины, справа - оператора. Стрельба управляемыми ракетами велась как из недвижного истребителя танков, так и при его движении со скоростью до 25 км/ч благодаря установке электромеханического стабилизатора вооружения 2Э3 и стабилизации поля зрения дневного и ночного прицелов. Дальность стрельбы деньком по недвижной либо передвигающейся цели составляла от 300 до 3000 м, ночкой - до 900 м.

Управляемая ракета 3М7 была выполнена по аэродинамической схеме «утка» и имела кумулятивную боевую часть. Ракета массой 54 кг, поперечником 180 мм и длиной 1240 мм пробивала броневую плиту шириной 250 мм, расположенную под углом 60° от вертикали. Для производства выстрела пусковая установка вкупе с ракетой выдвигалась из боевого отделения на линию огня через лючок в крыше башни. При пуске ракеты для предотвращения воздействия пороховых газов перед стеклами входных окон прицелов специальной системой ставилась воздушная заавесь. После выстрела пусковая установка автоматом убиралась вовнутрь боевого отделения. Полетная скорость ракеты составляла 220 м/с. Система управления ракетой была автоматической с передачей команд по радиоканалу с оборотной оптической связью от источника света на ракете. Линия движения полета ракеты была на 1,5-2 м выше полосы прицеливания. При стрельбе ночкой употреблялся режим ручного управления ракетой без превышения линии движения полета ракеты над линией прицеливания.

Истребитель танков «Объект 150» с ПТРК «Дракон» был разработан на базе серийного танка Т-62 в 1964 г. в Нижнем Тагиле конструкторским бюро завода №183 под управлением Л.Н. Карцева. Ведущим конструктором машины был И.С.Бушнев. Тесты 2-ух опытнейших образцов были проведены весной-осенью 1964 г. После доработки комплекса истребитель танков был рекомендован к принятию на вооружение. Приказом министра обороны СССР от 6 ноября 1968 г. истребитель танков «Объект 150» был принят на вооружение Русской Армии под наименованием «Истребитель танков ИТ-1». Его массовое создание было скооперировано на заводе №183.

Истребитель танков «Объект 150» отличался от танка Т-62, в главном, конструкцией башни, внутренним устройством боевого отделения и уменьшением численности экипажа до 3-х человек. Он был вооружен пусковой установкой для ПТУР 3М7 «Дракон» и спаренным с ней 7,62- мм пулеметом ПКТ Слева от выдвижной пусковой установки в боевом отделении находилось рабочее место командира машины, справа - оператора. Стрельба управляемыми ракетами велась как из недвижного истребителя танков, так и при его движении со скоростью до 25 км/ч благодаря установке электромеханического стабилизатора вооружения 2Э3 и стабилизации поля зрения дневного и ночного прицелов. Дальность стрельбы деньком по недвижной либо передвигающейся цели составляла от 300 до 3000 м, ночкой - до 900 м.

Управляемая ракета 3М7 была выполнена по аэродинамической схеме «утка» и имела кумулятивную боевую часть. Ракета массой 54 кг, поперечником 180 мм и длиной 1240 мм пробивала броневую плиту шириной 250 мм, расположенную под углом 60° от вертикали. Для производства выстрела пусковая установка вкупе с ракетой выдвигалась из боевого отделения на линию огня через лючок в крыше башни. При пуске ракеты для предотвращения воздействия пороховых газов перед стеклами входных окон прицелов специальной системой ставилась воздушная заавесь. После выстрела пусковая установка автоматом убиралась вовнутрь боевого отделения. Полетная скорость ракеты составляла 220 м/с. Система управления ракетой была автоматической с передачей команд по радиоканалу с оборотной оптической связью от источника света на ракете. Линия движения полета ракеты была на 1,5-2 м выше полосы прицеливания. При стрельбе ночкой употреблялся режим ручного управления ракетой без превышения линии движения полета ракеты над линией прицеливания.

Для заряжания пусковой установки в боевом отделении был установлен электромеханический механизм заряжания. Боекомплект к пусковой установке состоял из 15 ПТУР, из которых 12 ракет размещались в механизированной укладке в боевом отделении и 3 ракеты в отделении управления в немеханизированной боеукладке справа от механика-водителя. Боекомплект к спаренному пулемету ПКТ составлял 2000 патронов. Броневая защита корпуса истребителя танков «Объект 150» была таковой же, как у танка Т-62. Сравнимо маленькой по высоте силуэт башни и отсутствие амбразуры для пушки дозволили усилить броневую защиту башни. Подвижность истребителя танков была на уровне подвижности танка Т-62. Конструкция топливных баков в отделении управления в связи с отменой баков-стеллажей была изменена. Общая емкость 3-х топливных баков в отделении управления возросла на 20 л. и составила 695 л. Силовая установка, коробка и ходовка не имели значимых конструктивных конфигураций. Истребитель танков был адаптирован для преодоления аква препядствий при помощи ОПВТ.

В 1967 г. на обоих опытнейших образчиках истребителей танков «Объект 150» были установлены для проведения испытаний однопоточные гидромеханические коробки (ГМТ), разрабатывавшиеся для среднего танка Т-55. При прямолинейном движении истребителя танков мощность от мотора В-55 передавалась поочередно через входной редуктор, двухреакторную всеохватывающую гидропередачу с блокировочным фрикционом, коробку, двухступенчатые ПМП и бортовые редукторы на ведущие колеса. Часть мощи мотора с насосного колеса всеохватывающей гидропередачи ГТК-IIIс передавалась через особые приводы на масляные насосы, компрессор и вентилятор системы остывания. Всеохватывающая гидропередача была вынесена из картера коробки и установлена на место размещения головного фрикциона в аналогичной по сборке механической коробки танка Т-55. Она имела последующие главные характеристики: наибольший КПД приравнивался 0,886, активный поперечник - 410 мм, силовое передаточное отношение - 2,5.

Увлекательным техническим решением в этой коробки являлась конструкция трехступенчатой коробки, как пример использования обычной (непланетарной) коробки с фрикционным включением передач. Двухвальная коробка с недвижными осями обеспечивала движение на 3-х передачах вперед и на одной передаче вспять. Включение каждой передачи производилось надлежащими персональными фрикционами, работавшими в масле, с трением стали по металлокерамике. Фрикционы имели гидравлическое включение и пружинное выключение. Автономная гидравлическая система коробки обеспечивала принудительную смазку деталей и узлов коробки под давлением до 0,29 МПа (3 кгс/см), подпитку всеохватывающей гидропередачи под давлением до 0,74 МПа (7,5 кгс/см) и циркуляцию масла.

создатель статьи: Солянкин А.Г.

первоисточник: «Отечественные бронированные машины. XX век Том 3»

Для заряжания пусковой установки в боевом отделении был установлен электромеханический механизм заряжания. Боекомплект к пусковой установке состоял из 15 ПТУР, из которых 12 ракет размещались в механизированной укладке в боевом отделении и 3 ракеты в отделении управления в немеханизированной боеукладке справа от механика-водителя. Боекомплект к спаренному пулемету ПКТ составлял 2000 патронов. Броневая защита корпуса истребителя танков «Объект 150» была таковой же, как у танка Т-62. Сравнимо маленькой по высоте силуэт башни и отсутствие амбразуры для пушки дозволили усилить броневую защиту башни. Подвижность истребителя танков была на уровне подвижности танка Т-62. Конструкция топливных баков в отделении управления в связи с отменой баков-стеллажей была изменена. Общая емкость 3-х топливных баков в отделении управления возросла на 20 л. и составила 695 л. Силовая установка, коробка и ходовка не имели значимых конструктивных конфигураций. Истребитель танков был адаптирован для преодоления аква препядствий при помощи ОПВТ.

В 1967 г. на обоих опытнейших образчиках истребителей танков «Объект 150» были установлены для проведения испытаний однопоточные гидромеханические коробки (ГМТ), разрабатывавшиеся для среднего танка Т-55. При прямолинейном движении истребителя танков мощность от мотора В-55 передавалась поочередно через входной редуктор, двухреакторную всеохватывающую гидропередачу с блокировочным фрикционом, коробку, двухступенчатые ПМП и бортовые редукторы на ведущие колеса. Часть мощи мотора с насосного колеса всеохватывающей гидропередачи ГТК-IIIс передавалась через особые приводы на масляные насосы, компрессор и вентилятор системы остывания. Всеохватывающая гидропередача была вынесена из картера коробки и установлена на место размещения головного фрикциона в аналогичной по сборке механической коробки танка Т-55. Она имела последующие главные характеристики: наибольший КПД приравнивался 0,886, активный поперечник - 410 мм, силовое передаточное отношение - 2,5.

Увлекательным техническим решением в этой коробки являлась конструкция трехступенчатой коробки, как пример использования обычной (непланетарной) коробки с фрикционным включением передач. Двухвальная коробка с недвижными осями обеспечивала движение на 3-х передачах вперед и на одной передаче вспять. Включение каждой передачи производилось надлежащими персональными фрикционами, работавшими в масле, с трением стали по металлокерамике. Фрикционы имели гидравлическое включение и пружинное выключение. Автономная гидравлическая система коробки обеспечивала принудительную смазку деталей и узлов коробки под давлением до 0,29 МПа (3 кгс/см), подпитку всеохватывающей гидропередачи под давлением до 0,74 МПа (7,5 кгс/см) и циркуляцию масла.

создатель статьи: Солянкин А.Г.

первоисточник: «Отечественные бронированные машины. XX век Том 3»

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

31 март 2025, Понедельник

Опытная самоходная установка истребитель танков СУ-152 «Объект 120» (СССР)

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.