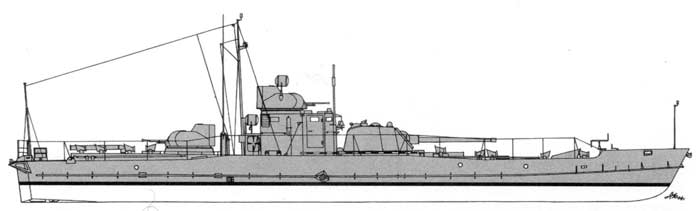

Бронекатер проекта 191М (СССР)

Технический проект 191 «малого» БКА был закончен сначала 1945 года. Опытнейший катер заложили 27 апреля на заводе № 344 в Молотове и спустя 18 месяцев (в октябре 1946 года) он вступил в строй. Проведенные и том же году тесты подтвердили худшие опаски - скорость хода корабля составила всего 15 уз, другими словами оказалась на 6 уз меньше, чем у бронекатера проекта 1124. Предстоящее строительство признали целесообразным вести только по корректированному проекту 191М с дизелями М-50, массовое создание которых началось в 1947 году. В 1947 году в Молотове были построены 1-ые восемь катеров проекта 191М установочной серии, после этого всю документацию и оснастку передали на Ижорский завод в Колпино. Постройка катеров осуществлялась поточно-позиционным способом. Для упрощения технологии сборки корпус разбивался на три секции (оплот, носовая и кормовая оконечности). Сразу в постройке могло находится до 5 бронекатеров, а цикл постройки каждого из них составлял 30 рабочих дней. Несложно подсчитать, что Ижорский завод мог выпускать 50 кораблей в год (практически - вдвое меньше).

В процессе серийного производства в конструкцию катера повсевременно вносились разные беспринципные конфигурации, улучшающие его ТТЭ (13 - по вооружению и корпусу, 6 - по механической части и 14 - по электрическому оборудованию), потому катера постройки 1951-1952 годов несколько отличались от первых серий, хотя номер проекта оставался предыдущим (в предстоящем были разработаны проекты переоборудования и модернизации 191А, 191Ри 191ТКБ-2). Всего в 1948-1952 годах Ижорский завод выстроил 110 кораблей проекта 191М, большая часть из которых вошло в состав Амурской и Дунайской речных флотилий.

Бронекатер проекта 191М имел классическую для речных боевых кораблей форму корпуса с плоским днищем, округленной скулой, туннельной кормой, развалом носовых шпангоутов, завалом бортов в средней части и корме, транцевой кормой и наклонным форштевнем. Оптимизированная исходя из убеждений обеспечения малой осадки схожая форма корпуса, полностью оправдавшая себя на тихоходных (8-12 уз) речных мониторах, преподала целый ряд сюрпризов создателям катеров. Так, еще при испытаниях первых кораблей проектов 1124 и 1125 обнаружилось очень противное явление: на полном ходу (20-21 уз) катера выходили на режим, близкий к глиссированию.

На теоретическом уровне плоское днище очень прибыльно для сотворения нужной для глиссирования гидродинамической подъемной силы. Но в этом режиме судно с плоским днищем обладает очень нехороший поворотливостью и после отличия руля под действием силы инерции дрейфует в сторону, обратную перекладке руля, описывая пологую кривую. На волнении такое судно при встрече с волной теряет устойчивость на курсе, им фактически нереально управлять. Выходом из положения было бы придание днищу маленькой килеватости (нормально плоско-килеватое днище с отгибом у скулы), но на это не пошли -прежде всего, по технологическим причинам. На бронекатере проекта 191М это явление напомнило о себе вновь. На наибольшей скорости катер имел ходовой дифферент на корму (около 3°), что усугубляло устойчивость на курсе и не позволяло вести огнь прямой наводкой из башни МК-85 на нулевых курсовых углах. Для уменьшения ходового дифферента на бронекатерах постройки 1951-1952 годов обводы кормовой оконечности меж 19 и 20 шп. были выполнены более полными, что позволило уменьшить дифферент практически вдвое.

Корпус изготавливался из стали марки Ст.3 и броневой стали марки 2П и был вполне сварным, система набора - продольная, а в оконечностях - поперечная, величина шпации - от 500 до 1500 мм. Корпус делился поперечными водонепроницаемыми переборками на 10 отсеков. Сообщение меж отсеками производилось через лючки в палубе и пролазы в переборках. На палубе в средней части корпуса размещались 85-мм одноорудийная башенная артиллерийская установка МК-85 и ходовая рубка с пулеметной башенкой 2М-6-2 на ней, за рубкой находились сигнальный мостик и мачта, а в кормовой части - 2-ая пулеметная башенка 2М-6-2.

Конструктивно бронекатер проекта 191М представлял собою корабль с цитадельной схемой броневой защиты. Вся средняя часть корпуса (20-38 шп.) производилась в виде броневой коробки (оплота), которая защищала носовое подбашенное отделение, моторное отделение, радиорубку и кормовой пулеметный отсек. Бронирование борта в районе оплота было экранированным, внешняя броня (экран) шириной 7 мм завалена вовнутрь под углом 9°. Экран длится в нос до 20 шп. и в корму от 38 шп. на 500 мм. Броня внутреннего борта была вертикальной и имела толщину 7 мм. Меж нижними кромками экрана и внутреннего борта устанавливался 7-мм наклонный броневой лист, который являлся верхним листом топливных цистерн. Броня борта опускалась ниже конструктивной ватерлинии на 250 мм. Меж листами экрана и внутренним бортом устанавливались диафрагмы из стали Ст.3. Броневая защита траверзов (20 и 38 шп.) была также экранированной (7-1-7 мм). Палуба в районе 19-39 шп. состояла из броневых листов шириной 10 мм.

Технический проект 191 «малого» БКА был закончен сначала 1945 года. Опытнейший катер заложили 27 апреля на заводе № 344 в Молотове и спустя 18 месяцев (в октябре 1946 года) он вступил в строй. Проведенные и том же году тесты подтвердили худшие опаски - скорость хода корабля составила всего 15 уз, другими словами оказалась на 6 уз меньше, чем у бронекатера проекта 1124. Предстоящее строительство признали целесообразным вести только по корректированному проекту 191М с дизелями М-50, массовое создание которых началось в 1947 году. В 1947 году в Молотове были построены 1-ые восемь катеров проекта 191М установочной серии, после этого всю документацию и оснастку передали на Ижорский завод в Колпино. Постройка катеров осуществлялась поточно-позиционным способом. Для упрощения технологии сборки корпус разбивался на три секции (оплот, носовая и кормовая оконечности). Сразу в постройке могло находится до 5 бронекатеров, а цикл постройки каждого из них составлял 30 рабочих дней. Несложно подсчитать, что Ижорский завод мог выпускать 50 кораблей в год (практически - вдвое меньше).

В процессе серийного производства в конструкцию катера повсевременно вносились разные беспринципные конфигурации, улучшающие его ТТЭ (13 - по вооружению и корпусу, 6 - по механической части и 14 - по электрическому оборудованию), потому катера постройки 1951-1952 годов несколько отличались от первых серий, хотя номер проекта оставался предыдущим (в предстоящем были разработаны проекты переоборудования и модернизации 191А, 191Ри 191ТКБ-2). Всего в 1948-1952 годах Ижорский завод выстроил 110 кораблей проекта 191М, большая часть из которых вошло в состав Амурской и Дунайской речных флотилий.

Бронекатер проекта 191М имел классическую для речных боевых кораблей форму корпуса с плоским днищем, округленной скулой, туннельной кормой, развалом носовых шпангоутов, завалом бортов в средней части и корме, транцевой кормой и наклонным форштевнем. Оптимизированная исходя из убеждений обеспечения малой осадки схожая форма корпуса, полностью оправдавшая себя на тихоходных (8-12 уз) речных мониторах, преподала целый ряд сюрпризов создателям катеров. Так, еще при испытаниях первых кораблей проектов 1124 и 1125 обнаружилось очень противное явление: на полном ходу (20-21 уз) катера выходили на режим, близкий к глиссированию.

На теоретическом уровне плоское днище очень прибыльно для сотворения нужной для глиссирования гидродинамической подъемной силы. Но в этом режиме судно с плоским днищем обладает очень нехороший поворотливостью и после отличия руля под действием силы инерции дрейфует в сторону, обратную перекладке руля, описывая пологую кривую. На волнении такое судно при встрече с волной теряет устойчивость на курсе, им фактически нереально управлять. Выходом из положения было бы придание днищу маленькой килеватости (нормально плоско-килеватое днище с отгибом у скулы), но на это не пошли -прежде всего, по технологическим причинам. На бронекатере проекта 191М это явление напомнило о себе вновь. На наибольшей скорости катер имел ходовой дифферент на корму (около 3°), что усугубляло устойчивость на курсе и не позволяло вести огнь прямой наводкой из башни МК-85 на нулевых курсовых углах. Для уменьшения ходового дифферента на бронекатерах постройки 1951-1952 годов обводы кормовой оконечности меж 19 и 20 шп. были выполнены более полными, что позволило уменьшить дифферент практически вдвое.

Корпус изготавливался из стали марки Ст.3 и броневой стали марки 2П и был вполне сварным, система набора - продольная, а в оконечностях - поперечная, величина шпации - от 500 до 1500 мм. Корпус делился поперечными водонепроницаемыми переборками на 10 отсеков. Сообщение меж отсеками производилось через лючки в палубе и пролазы в переборках. На палубе в средней части корпуса размещались 85-мм одноорудийная башенная артиллерийская установка МК-85 и ходовая рубка с пулеметной башенкой 2М-6-2 на ней, за рубкой находились сигнальный мостик и мачта, а в кормовой части - 2-ая пулеметная башенка 2М-6-2.

Конструктивно бронекатер проекта 191М представлял собою корабль с цитадельной схемой броневой защиты. Вся средняя часть корпуса (20-38 шп.) производилась в виде броневой коробки (оплота), которая защищала носовое подбашенное отделение, моторное отделение, радиорубку и кормовой пулеметный отсек. Бронирование борта в районе оплота было экранированным, внешняя броня (экран) шириной 7 мм завалена вовнутрь под углом 9°. Экран длится в нос до 20 шп. и в корму от 38 шп. на 500 мм. Броня внутреннего борта была вертикальной и имела толщину 7 мм. Меж нижними кромками экрана и внутреннего борта устанавливался 7-мм наклонный броневой лист, который являлся верхним листом топливных цистерн. Броня борта опускалась ниже конструктивной ватерлинии на 250 мм. Меж листами экрана и внутренним бортом устанавливались диафрагмы из стали Ст.3. Броневая защита траверзов (20 и 38 шп.) была также экранированной (7-1-7 мм). Палуба в районе 19-39 шп. состояла из броневых листов шириной 10 мм.

Значимым различием схемы бронирования нового катера от предшественников являлось наличие 7-мм броневого пояса в нос и в корму по ватерлинии и по транцу, который опускался под ватерлинию на 250 мм. Дело в том, что на кораблях проектов 1124 и 1125 относительно маленькая оплот при затоплении не защищенных броней носовых либо кормовых отсеков не обеспечивала нужной плавучести. Осколками от близких разрывов внешний борт в оконечностях преобразовывался в «решето», и при неповрежденной оплота катер утопал, даже избежав прямых попаданий. Сейчас же наличие противоосколочной брони в оконечностях значительно облагораживало живучесть. Правда, для экономии веса оконечности имели наименьшую высоту борта по сопоставлению с центральной частью, и катер заполучил соответствующий «горбатый» силуэт. Бронирование стен боевой рубки было также экранированным. Внутренний и внешние листы шириной по 7 мм устанавливались вертикально. В горизонтальной плоскости внешние листы рубки по отношению к внутренним устанавливались под углом 9°. Крыша рубки производилась из однослойной брони шириной 10 мм. Сигнальный мостик за ходовой рубкой защищался 7-мм броней. Общая масса брони составляла 20,8 % от полного водоизмещения (у проекта 1124 - 11,2%).

В 1949 году был проведен увлекательный натурный опыт. Стопроцентно сформированный корпус БКА проекта 191М (естественно, без насыщения) на полигоне подвергли обстрелу 12,7 и 14,5-мм бронебойно-зажигательными пулями, также 20 и 23-мм снарядами. Результаты признали удовлетворительными, но было высказано мировоззрение о необходимости роста толщины бортового бронирования. Дело в том, что экранированная система бронирования относится к типу так именуемых пассивных защит, которые содержат в себе разрушающиеся (разные типы экранов, покрытия типа «Zlmmerit») либо используемые (контейнеры динамической защиты) элементы. По конструктивному выполнению экранированная защита быть может подвесной либо интегрированной. Подвесная защита получила обширное распространение на танках периода 2-ой мировой войны и предназначалась сначала для защиты от кумулятивных снарядов. Относительно легкие экраны шириной 4-5 мм при попадании такового снаряда вызывали раннее формирование кумулятивной струи на дистанции больше хорошей.

Типичными экранами могли служить закрепленные на корпусе и башне танка ящики для инструментов, траки, цепи и даже мешки с песком. Интегрированная экранированная защита в 1940-е годы отыскала применение лишь на танке ИС-3 (30-мм фальшборт перед наклонной 90-мм бортовой броней). В предстоящем в танкостроении эволюция интегрированной экранированной защиты привела к возникновению мультислойного (комбинированного) бронирования. На всех нынешних танках имеются легкие подвесные противокумулятивные бортовые экраны. Противной особенностью экранированной (динамической) защиты является резкое понижение ее продуктивности по мере разрушения экрана (расходования ее частей). Если замена выполнивших свое предназначение подвесных экранов не представляет особенной трудности и может производиться в полевых критериях силами экипажа, то замена очень покоробленного встроенного экрана нередко просит ремонта в промышленных критериях.

Катер проекта 191М вооружался одной башенной установкой МК-85 и 2-мя спаренными 14,5-мм пулеметными установками 2М-6-2. Башня МК-85 имела угол обстрела по горизонту 150° на каждый борт, ее поворот осуществлялся от электродвигателя и вручную (вертикальное наведение - только вручную). Боезапас из 100 выстрелов размещался в подбашенном отсеке, было предвидено место для приема на борт еще 50 выстрелов в перегруз. Броня стен имела толщину 30 мм, крыши - 20 мм. Такое равномерное радиальное бронирование казалось более желаемым по сопоставлению с дифференцированным бронированием танковой башни. Лоб пулеметных башен защищался экранированной (7-1-7 мм) броней, а крыша - однослойной 10-мм. В перегруз бронекатер мог принять восемь мин заграждения типа Р-1 либо «Мираб».

Механическая установка катера состояла из 2-ух V-образных 12-цилиндровых дизелей М-50 мощью по 1000 л.с., управление которыми производилось из ходовой рубки и моторного отделения. Электроэнергетическая система включала в себя два генератора ГСК-1500, навешенных на главные движки (сеть неизменного тока напряжением 24 В), и дизель-генератор ПН-85 (сеть неизменного тока напряжением 110 В). В качестве запасных источников тока использовались четыре аккумуляторные батареи. Моторное отделение бронекатера отличалось высочайшей плотностью сборки, доступ ко многим агрегатам был затруднен. Главные движки устанавливались на фундаментах без амортизации, отсутствовала и шумоизоляция, потому уровень шума в моторном отделении на полном ходу составлял 127 дБ, а в жилых помещениях -103 дБ; для сопоставления: уровень шума движков взлетающего реактивного самолета не превосходит 110 дБ.

Так как катер проекта 191М предназначался для деяния на реках и в границах видимости берега, штурманское вооружение было очень умеренным и состояло из 1-го 75-мм компаса (за ходовой рубкой предусматривалось место для 125-мм компаса). Для обеспечения радиосвязи на катере устанавливались радиостанции Р-607 (KB) и Р-609 (УКВ). Специфичной особенностью речного БКА было наличие специального устройства для снятия с мели, состоящего из 2-ух свай с талями, по-походному располагавшимися на палубе в носу.

Транспортировка катера проекта 191М по стальной дороге сначала осуществлялась на одной четырехосной 60-т платформе (под оконечности подводились двухосные 20-т платформы). Сначала 1950-х годов такая схема начала вызывать возражения со стороны МПС, потому что наибольшая скорость транспортировки не превосходила 50 км/ч. В предстоящем она осуществлялась на сцепе из 2-ух 60-тонных платформ. При транспортировке с катера снимались: пулеметная башня на ходовой рубке, привальный брус, козырьки газового выхлопа, приборы на крыше ходовой рубки, мачта и брызгоотражатели.

БКА проекта 191М запоздал своим возникновением минимум на пять-семь лет и не успел принять роль в схватках Величавой Российскей войны. Если РККА незадолго до начала войны уже имела пусть еще «сырой», но владеющий большими модернизационным потенциалом средний танк Т-34, который равномерно подменял в танковых частях устаревший Т-28, то ситуация с «речными танками» в ВМФ была совсем обратной. Модернизационные способности проектов 1124 и 1125 стопроцентно исчерпались после поправки в 1938-1940 годах, и все последующие пробы значительно сделать лучше их ТТЭ не увенчались фуррором. В итоге новый корабль пришлось проектировать уже в процессе войны фактически с «чистого листа». Самый мощнейший в мире бронекатер появился, когда острая надобность в нем, как досадно бы это не звучало, отпала.

Технические свойства катера проекта 191М

Водоизмещение:

- полное - 52,8 т,

- стандартное - 49,7 т;

главные размерения:

- длина большая - 25,96 м,

- ширина большая - 4,43 м,

- углубление наибольшее - 0,65 м;

бронирование:

- палуба над оплотом 10 мм,

- пояс оплота 7 + 7 мм,

- пояс в оконечностях 7 мм,

- траверзы 7 + 7 мм,

- крыша боевой рубки 10 мм,

- стены боевой рубки 7 + 7 мм;

силовая установка: два дизельных мотора М-50 суммарной мощью 2000 л.с.;

скорость хода: полная - 20,8 уз, финансовая - 10,0 уз;

дальность плавания расчетное при полном припасе горючего (3,3 т) экономическим ходом - 517 миль;

вооружение: 1 х 1 85-мм всеприменимое орудие МК-85 в обеспечении ПУС МБК-191, 2x2 14,5-мм пулемета Владимирова в башенной установке 2М-6-2;

экипаж - 15 человек

создатель статьи: Апальков Ю.В.

Катера российского военного флота

Значимым различием схемы бронирования нового катера от предшественников являлось наличие 7-мм броневого пояса в нос и в корму по ватерлинии и по транцу, который опускался под ватерлинию на 250 мм. Дело в том, что на кораблях проектов 1124 и 1125 относительно маленькая оплот при затоплении не защищенных броней носовых либо кормовых отсеков не обеспечивала нужной плавучести. Осколками от близких разрывов внешний борт в оконечностях преобразовывался в «решето», и при неповрежденной оплота катер утопал, даже избежав прямых попаданий. Сейчас же наличие противоосколочной брони в оконечностях значительно облагораживало живучесть. Правда, для экономии веса оконечности имели наименьшую высоту борта по сопоставлению с центральной частью, и катер заполучил соответствующий «горбатый» силуэт. Бронирование стен боевой рубки было также экранированным. Внутренний и внешние листы шириной по 7 мм устанавливались вертикально. В горизонтальной плоскости внешние листы рубки по отношению к внутренним устанавливались под углом 9°. Крыша рубки производилась из однослойной брони шириной 10 мм. Сигнальный мостик за ходовой рубкой защищался 7-мм броней. Общая масса брони составляла 20,8 % от полного водоизмещения (у проекта 1124 - 11,2%).

В 1949 году был проведен увлекательный натурный опыт. Стопроцентно сформированный корпус БКА проекта 191М (естественно, без насыщения) на полигоне подвергли обстрелу 12,7 и 14,5-мм бронебойно-зажигательными пулями, также 20 и 23-мм снарядами. Результаты признали удовлетворительными, но было высказано мировоззрение о необходимости роста толщины бортового бронирования. Дело в том, что экранированная система бронирования относится к типу так именуемых пассивных защит, которые содержат в себе разрушающиеся (разные типы экранов, покрытия типа «Zlmmerit») либо используемые (контейнеры динамической защиты) элементы. По конструктивному выполнению экранированная защита быть может подвесной либо интегрированной. Подвесная защита получила обширное распространение на танках периода 2-ой мировой войны и предназначалась сначала для защиты от кумулятивных снарядов. Относительно легкие экраны шириной 4-5 мм при попадании такового снаряда вызывали раннее формирование кумулятивной струи на дистанции больше хорошей.

Типичными экранами могли служить закрепленные на корпусе и башне танка ящики для инструментов, траки, цепи и даже мешки с песком. Интегрированная экранированная защита в 1940-е годы отыскала применение лишь на танке ИС-3 (30-мм фальшборт перед наклонной 90-мм бортовой броней). В предстоящем в танкостроении эволюция интегрированной экранированной защиты привела к возникновению мультислойного (комбинированного) бронирования. На всех нынешних танках имеются легкие подвесные противокумулятивные бортовые экраны. Противной особенностью экранированной (динамической) защиты является резкое понижение ее продуктивности по мере разрушения экрана (расходования ее частей). Если замена выполнивших свое предназначение подвесных экранов не представляет особенной трудности и может производиться в полевых критериях силами экипажа, то замена очень покоробленного встроенного экрана нередко просит ремонта в промышленных критериях.

Катер проекта 191М вооружался одной башенной установкой МК-85 и 2-мя спаренными 14,5-мм пулеметными установками 2М-6-2. Башня МК-85 имела угол обстрела по горизонту 150° на каждый борт, ее поворот осуществлялся от электродвигателя и вручную (вертикальное наведение - только вручную). Боезапас из 100 выстрелов размещался в подбашенном отсеке, было предвидено место для приема на борт еще 50 выстрелов в перегруз. Броня стен имела толщину 30 мм, крыши - 20 мм. Такое равномерное радиальное бронирование казалось более желаемым по сопоставлению с дифференцированным бронированием танковой башни. Лоб пулеметных башен защищался экранированной (7-1-7 мм) броней, а крыша - однослойной 10-мм. В перегруз бронекатер мог принять восемь мин заграждения типа Р-1 либо «Мираб».

Механическая установка катера состояла из 2-ух V-образных 12-цилиндровых дизелей М-50 мощью по 1000 л.с., управление которыми производилось из ходовой рубки и моторного отделения. Электроэнергетическая система включала в себя два генератора ГСК-1500, навешенных на главные движки (сеть неизменного тока напряжением 24 В), и дизель-генератор ПН-85 (сеть неизменного тока напряжением 110 В). В качестве запасных источников тока использовались четыре аккумуляторные батареи. Моторное отделение бронекатера отличалось высочайшей плотностью сборки, доступ ко многим агрегатам был затруднен. Главные движки устанавливались на фундаментах без амортизации, отсутствовала и шумоизоляция, потому уровень шума в моторном отделении на полном ходу составлял 127 дБ, а в жилых помещениях -103 дБ; для сопоставления: уровень шума движков взлетающего реактивного самолета не превосходит 110 дБ.

Так как катер проекта 191М предназначался для деяния на реках и в границах видимости берега, штурманское вооружение было очень умеренным и состояло из 1-го 75-мм компаса (за ходовой рубкой предусматривалось место для 125-мм компаса). Для обеспечения радиосвязи на катере устанавливались радиостанции Р-607 (KB) и Р-609 (УКВ). Специфичной особенностью речного БКА было наличие специального устройства для снятия с мели, состоящего из 2-ух свай с талями, по-походному располагавшимися на палубе в носу.

Транспортировка катера проекта 191М по стальной дороге сначала осуществлялась на одной четырехосной 60-т платформе (под оконечности подводились двухосные 20-т платформы). Сначала 1950-х годов такая схема начала вызывать возражения со стороны МПС, потому что наибольшая скорость транспортировки не превосходила 50 км/ч. В предстоящем она осуществлялась на сцепе из 2-ух 60-тонных платформ. При транспортировке с катера снимались: пулеметная башня на ходовой рубке, привальный брус, козырьки газового выхлопа, приборы на крыше ходовой рубки, мачта и брызгоотражатели.

БКА проекта 191М запоздал своим возникновением минимум на пять-семь лет и не успел принять роль в схватках Величавой Российскей войны. Если РККА незадолго до начала войны уже имела пусть еще «сырой», но владеющий большими модернизационным потенциалом средний танк Т-34, который равномерно подменял в танковых частях устаревший Т-28, то ситуация с «речными танками» в ВМФ была совсем обратной. Модернизационные способности проектов 1124 и 1125 стопроцентно исчерпались после поправки в 1938-1940 годах, и все последующие пробы значительно сделать лучше их ТТЭ не увенчались фуррором. В итоге новый корабль пришлось проектировать уже в процессе войны фактически с «чистого листа». Самый мощнейший в мире бронекатер появился, когда острая надобность в нем, как досадно бы это не звучало, отпала.

Технические свойства катера проекта 191М

Водоизмещение:

- полное - 52,8 т,

- стандартное - 49,7 т;

главные размерения:

- длина большая - 25,96 м,

- ширина большая - 4,43 м,

- углубление наибольшее - 0,65 м;

бронирование:

- палуба над оплотом 10 мм,

- пояс оплота 7 + 7 мм,

- пояс в оконечностях 7 мм,

- траверзы 7 + 7 мм,

- крыша боевой рубки 10 мм,

- стены боевой рубки 7 + 7 мм;

силовая установка: два дизельных мотора М-50 суммарной мощью 2000 л.с.;

скорость хода: полная - 20,8 уз, финансовая - 10,0 уз;

дальность плавания расчетное при полном припасе горючего (3,3 т) экономическим ходом - 517 миль;

вооружение: 1 х 1 85-мм всеприменимое орудие МК-85 в обеспечении ПУС МБК-191, 2x2 14,5-мм пулемета Владимирова в башенной установке 2М-6-2;

экипаж - 15 человек

создатель статьи: Апальков Ю.В.

Катера российского военного флота

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.