7,62-мм автомат Калашникова модернизированный АКМ (СССР)

7,62-мм автомат Калашникова модернизированный (АКМ, Индекс ГРАУ - 6П1) - автомат, принятый на вооружение ВС СССР в 1959 году взамен автомата АК (Индекс ГРАУ - 56-А-212) и являющийся его предстоящим развитием. Этот автомат вобрал в себя результаты бессчетных доработок начальной системы и стал основой первого российского серийного унифицированного оружейного «семейства». С АКМ и образцов орудия на его базе можно отсчитывать подлинную славу и авторитет «системы Калашникова». Не считая СССР (Рф) автоматы АКМ состояли и состоят на вооружении 4 10-ов государств.

7,62-мм автомат Калашникова модернизированный (АКМ, Индекс ГРАУ - 6П1) - автомат, принятый на вооружение ВС СССР в 1959 году взамен автомата АК (Индекс ГРАУ - 56-А-212) и являющийся его предстоящим развитием. Этот автомат вобрал в себя результаты бессчетных доработок начальной системы и стал основой первого российского серийного унифицированного оружейного «семейства». С АКМ и образцов орудия на его базе можно отсчитывать подлинную славу и авторитет «системы Калашникова». Не считая СССР (Рф) автоматы АКМ состояли и состоят на вооружении 4 10-ов государств.

Постановлением Совета Министров СССР за № 2611-1033 от 18 июня 1949 г. на вооружение Русской Армии был принят «автомат Калашникова обр. 1947 г.» (АК). Главным изготовителем этого орудия стал завод №74 (Ижевский машиностроительный завод, ранее установочную партию автоматов выпустил ижевский завод № 524 либо «Мотозавод»). Принятие на вооружение и организация серийного производства автоматов АК и АКС под 7,62-мм промежный патрон стали важным шагом развития российского орудия. Но уже скоро развернулись работы по глубочайшей модернизации автомата. Постановлением Совета Министров СССР от 8 апреля 1959 г. на вооружение был принят «7,62-мм модернизированный автомат Калашникова (АКМ)».

Стоит вспомнить, что АК/АКС были приняты в 1949 г. с замечаниями - они не удовлетворили изначальным требованиям заказчика по кучности стрельбы очередями при том, что их масса превосходила заданную. Решать эти проблемы предполагалось по ходу серийного производства орудия. Но это потребовало много времени и усилий. 1-ые партии АК, в согласовании с заданием, имели ствольную коробку, выполненную штамповкой из железного листа с большим вкладышем из металлической поковки. Но имеющаяся разработка прохладной штамповки не дозволила тогда достигнуть требуемой жесткости и всепостоянства геометрических черт коробки без роста толщины листа. Из войск пошли сообщения о случаях деформации коробок. Пришлось перебегать в массовом создании к фрезерованию коробки из цельной поковки. Это вызвало повышение массы орудия и металлоемкости производства. Но другого выхода на тот период не было - в критериях «холодной войны», готовой в хоть какой момент разразиться «горячей», перевооружение армии необходимо было вести ускоренными темпами.

В 1953 г. был принят «облегченный» 7,62-мм автомат АК. Ствольная коробка осталась фрезерованной, но за счет ряда конструктивных конфигураций и внедрения других марок сталей массу орудия без патронов и штыка удалось уменьшить с 4,3 до 3,8 кг. Да и такая масса числилась лишней - как минимум, на килограмм. Не считая того, не была усовершенствована кучность, и себестоимость оставалась еще достаточно высочайшей. Основное артиллерийское управление Военного министерства СССР на 1952 год запланировало «опытную работу по улучшению кучности стрельбы автомата». Были проведены доп исследования работы устройств и узлов орудия в процессе стрельбы. Результаты дозволили взяться за решение противоречивой задачки - предстоящее облегчение автомата при улучшении кучности стрельбы очередями. Не считая того, предполагалось сделать автомат базой для нового ручного пулемета. В марте 1953 г. Управление стрелкового вооружения Головного артиллерийского управления (УСВ ГАУ) разработало тактико-технические требования (ТТТ) на унифицированные эталоны автоматического орудия - новый «легкий» автомат и ручной пулемет. Автомат был должен быть дешевле в производстве, весить без патронов 2,5 кг и сразу иметь наилучшую кучность стрельбы.

Опытно-конструкторские работы вновь велись на конкурсной базе, в них приняли роль конструкторы и конструкторские группы от нескольких оружейных заводов и научно-исследовательских учреждений Министерства оборонной индустрии. Наряду с разработкой новых систем ГАУ возлагало надежды добиться хотимого результата в разработке последнего поколения легкого стрелкового вооружения через модернизацию уже выпускаемого автомата. В письме начальника УСВ ГАУ А.Н.Сергеева директору ижевского завода №74 К.А.Тихонову от 6 августа 1954 г. говорилось: «В связи с актуальностью данной работы, также беря во внимание необходимость параллельной работы с другими КБ и заводами МОП, которые в деятельном порядке уже приступили к разработке легких образцов стрелкового вооружения, прошу и на Вашем заводе обширно развернуть обозначенные работы и нацелить ОГК на разработку легкого автомата и легкого ручного пулемета на базе автомата Калашникова в текущем году... УСВ считает, что сильный коллектив конструкторов-оружейников Вашего завода полностью может включиться в работу...». В план работы завода №74 дополнительно к уже утвержденным была включена тема «Модернизация АК и изыскание способности сотворения легкого ручного пулемета на базе АК», выделено соответственное финансирование.

К тому времени на заводе сформировалась конструкторская группа М.Т.Калашникова, в которую вошли инженеры-конструкторы В.В.Крупин, А.Д.Крякушин, В.Н.Пушин и др. Наряду с «облегченным» вариантом АК группой был разработан опытнейший автомат С-04-М со ствольной коробкой штампованной (штампоклепаносварной) конструкции, модифицированной формой цевья. Ряд конструктивных конфигураций был реализован и в опытнейшем автомате А-55, также со штампованной ствольной коробкой, облегченной крышкой ствольной коробки, усиленной выштампованными ребрами жесткости. Штамповкой изготавливались также курок, спусковой крючок, шептало. Это автомат ижевчане предлагали с магазинами с корпусом из легкого сплава и из узкого железного листа. Массу автомата удалось уложить в пределы 2,8 кг - ГАУ уже допустило повышение массы по сопоставлению с первоначальными требованиями на «легкий» автомат, сразу смягчив и требования по гарантированным нормам живучести (по сопоставлению с АК). Потом ГАУ пришлось согласиться с повышением массы автомата до 3,1 кг.

Отметим, что 1955 г. группа Калашникова представила также «автомат-карабин» с наилучшей, чем у автомата, кучностью. Но его конструкция значительно отличалась от выпускаемого АК, к тому же уступала автомату по прочности ряда деталей. Не считая того, еще в 1954 г. спецы Научно-исследовательского полигона стрелкового вооружения в Щурово рекомендовали изучить возможность «использования... автомата в облегченном варианте в качестве одного эталона личного орудия пехоты» с вероятной подменой им самозарядного карабина СКС. Работы по «автоматам-карабинам» закончили. Меж тем, достигнуть улучшения кучности в опытнейшем автомате А-55 ижевские конструкторы не смогли. В 1956 г. на тесты были представлены «легкие» автоматы и ручные пулеметы М.Т.Калашникова (завод №74, г. Ижевск), Г.А.Коробова (ЦКБ-14, г. Тула), С.Г.Симонова (НИИ-61, г. Климовск), А.С.Константинова, В.В.Дегтярева и Г.С.Гаранина (ОКБ-575 Завода им. В.А.Дегтярева, г. Ковров). По результатам первого шага испытаний ни одни эталон не был признан удовлетворяющим ТТТ ГАУ, для предстоящей разработки рекомендовали эталоны Калашникова, Коробова и Константинова. Необходимо отметить, что А.Г.Коробов начал разработку легкого автомата еще до объявления ТТТ ГАУ, и сами требования частично основывались на результатах тесты его опытнейшего автомата ТКБ-545-7А (представленный в 1956 г. на тесты автомат ТКБ-517 был его развитием).

По итогам последующих шагов испытаний, проведенных в 1957 году, более многообещающей признали систему Калашникова (доделанный автомат А-55), хотя для предстоящей доработки был рекомендован также эталон Коробова ТКБ-517. В 1958 г. была заказана опытнейшая партия «легких» автоматов Калашникова для отработки технологии производства и проведения войсковых испытаний. Предпочтение, отданное в итоге системе Калашникова, не в последнюю очередь, определялось тем, что она уже отлично зарекомендовала себя в процессе широкой войсковой эксплуатации и находилась в массовом производстве. Отзывы по результатам войсковых испытаний новейшей модификации автомата Калашникова были положительными. Автомат, хотя и «прибавил в весе» в процессе упрочнения ряда деталей, вправду оказался «легким» - весовая нагрузка на бойца с учетом 4 комплектных магазинов уменьшилась, по сопоставлению с АК, на 1,1-1,3 кг.

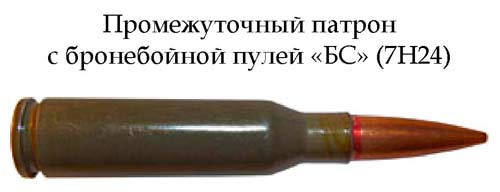

8 апреля 1959 г. на вооружение были приняты «7,62-мм модернизированный автомат Калашникова (АКМ)» и «7,62-мм автомат Калашникова модернизированный со складывающимся прикладом (АКМС)». Основное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны СССР присвоило автомату АКМ индекс 6П1, АКМС - 6П4. Отметим, что параллельно изменялся и 7,62-мм патрон обр. 1943 г. (7,62x39). А именно, его гильза, вначале железная, с 1952 г. изготавливалась из биметалла (сталь, плакированная томпаком), с начала 1960-х - металлической лакированной. Любопытно также, что в 1950-е годы публикуется целый комплекс новых научных работ и учебных пособий по проектированию автоматического орудия, расчету газоотводных движков автоматики, теории устройств и т.п.

Особенности конструкции АКМ

По устройству главных систем модернизированный АКМ практически не отличался от АК. Хотя тяжело отыскать орудие, лучше знакомое нашим гражданам, чем автомат Калашникова, стоит вспомнить главные особенности базисной схемы. Автоматика АКМ имеет газоотводный движок с отводом пороховых газов через боковое отверстие в стене ствола, с длинноватым ходом газового поршня, агрессивно связанного с затворной рамой. Запирание канала ствола делается поворотом затвора на два боевых выступа. Ведущим звеном автоматики, приводящим в движение механизмы орудия и воспринимающим главные механические нагрузки, служит затворная рама. В канале рамы расположена возвратимая пружина. Некая избыточность мощи мотора автоматики, вывешенное положение подвижных частей, сравнимо мощная затворная рама при легком затворе и возвратимой пружине с огромным числом витков, «вынос» основной массы рамы за границы ствольной коробки (в какой может накапливаться грязь) - все это содействует надежной работе системы даже в затрудненных критериях эксплуатации. Предварительное «страгивание» гильзы в патроннике при отпирании затвора упрощает ее следующее извлечение и эжекцию.

Ударно-спусковой механизм (УСМ) куркового типа допускает ведение одиночного и автоматического огня. Неавтоматический предохранитель-переводчик в положении «предохранитель» перекрывает спуск, при всем этом его флаг перекрывает паз для прохода ручки затворной рамы, не позволяя ей двинуться вспять так, чтоб произвести перезаряжание и взведение курка. Автомат АКМ обеспечен регулируемой мушкой и переменным прицелом секторного типа с полукруглой отверстием целика. Обширное внедрение принципа многофункциональности деталей позволило уменьшить их количество и сделать орудие компактнее. Отверстия для сброса отработанных пороховых газов из газоотводного узла в АКМ перенесли с газовой трубки (как в АК) на патрубок газовой камеры.

Экономию массы орудия отдала, сначала, штампованная ствольная коробка. Ее короб сделан штамповкой из холоднокатаного железного листа. Главные силовые нагрузки принимает закрепленный в фронтальной части коробки вкладыш, сделанный из металлической поковки (легированная конструкционная сталь). Вкладыш употребляется для крепления ствола, сцепления затвора со стволом (боевые выступы затвора заходят в паз вкладыша), крепления магазина. Сборка ствольной коробки делается с внедрением точечной электроконтактной сварки, вкладыш и спусковая скоба крепятся заклепками. Внедрение сварки и клепки понизило расход металла на 80%. Параллельно повысили крепкость ствольной коробки. Крепкость легкой крышки ствольной коробки прирастили поперечными ребрами жесткости. Изменение профиля фиксирующего выступа возвратимого механизма позволило сделать надежнее фиксацию крышки ствольной коробки. От предложенного в опытнейших автоматах автоматом открывавшегося пылезащитного щитка пришлось отрешиться. Опыт показал, что для защиты от запыления достаточно перекрытия выреза крышки ствольной коробки затворной рамой в фронтальном положении и отверстия для прохода ручки флагом переводчика-предохранителя.

Не считая ствольной коробки облегчили основания мушки и прицела, позже - газовую камеру. Упростили возвратимый механизм. Боролись практически, за каждый гр. За счет внедрения легкого сплава на дюралевой базе была существенно уменьшена масса магазина. Корпус магазина из легкого сплава и из узкого железного листа усилены выштамповками. Массу автомата с магазином без патронов удалось понизить с 4,3 до 3,1 кг. Опыт доработки АК и потом эксплуатации АКМ показал, что такая масса близка к хорошей для патрона типа 7,62x39 исходя из убеждений стойкости орудия при стрельбе и способности обеспечить высшую крепкость деталей. Необходимо отметить, что доработка ряда деталей по прочности в процессе освоения серийного производства часто «съедала» полученную экономию по массе, и достигнуть стабильности весовых характеристик АКМ удалось исключительно в 1963 г. Опыты по использованию дюралевых и титановых сплавов в конструкции автомата оказались плохими.

Для роста кучности реализован комплекс мер. В конструкцию УСМ был введен механический замедлитель курка анкерного типа (предложен инженер-полковником В.Ф.Свирепым, участвовавшим и в разработке базисного АК). Курок, делая поворот после спуска, два раза лупит по плечам качающегося замедлителя, и время поворота курка возрастает. В итоге к моменту выстрела дульная часть ствола в итоге вибрации успевает занять положение, близкое положению при прошлом выстреле. Продолжительность цикла автоматики возросла некординально, зато стала лучше кучность. Точку удара затворной рамы в последнем фронтальном положении перенесли с правой стороны на левую. Это повысило устойчивость в горизонтальной плоскости при стрельбе. Все это отдало улучшение кучности стрельбы очередями в 1,5-2 раза. ТТТ, объявленные ГАУ в 1953 г., подразумевали ширину сердцевинных полос рассеивания по высоте и бокового при стрельбе с упора на дальности 100 м - по 20 см очередями. АКМ практически уложился в эти требования - ширина сердцевинной полосы по высоте на 100 м составляет 24 см, боковой - 34 см. Срединное отклонение попаданий на дальности 800 м составляет 0,64-0,9 м. Благодаря улучшению кучности вырезку прицела прирастили с 800 до 1000 м, хотя в реальных критериях огнь из автомата ведется на наименьших дальностях.

Основным изготовителем АКМ стал завод №74 (Ижевский машиностроительный завод). Он же решением Муниципального Комитета по оборонной технике был назначен головным предприятием по установлению единства контрольно-измерительной базы при изготовлении автоматов и ручных пулеметов системы Калашникова. Широкая унификация с АК дозволила организовать массовое создание автоматов АКМ в 1959-1960 гг., не останавливая выпуск АК. В 1960-1961 гг. создание АКМ организовали на Тульском оружейном заводе. Доработка конструкции АКМ длилась и после организации его серийного производства. А именно, по предложению НИИ-61 (скоро перевоплощенного в ЦНИИТОЧМАШ), был введен дульный компенсатор активного типа в виде косо срезанной цилиндрической насадки. Действие пороховых газов выстрела на компенсатор отклоняют дульную часть орудия влево-вниз, содействуя возвращению ствола в положение перед выстрелом и тем понижая рассеивание при стрельбе очередями, в особенности из неуравновешенных положений.

Опыт эксплуатации автоматов с древесными деталями из березовых заготовок нашел нередкое их растрескивание. Для решения этой проблемы приклад стали делать из фанерной плиты, ствольную накладку - из склеенного шпона. Не считая того, упрочнили металлической затыльник приклада. Скоро началось обширное внедрение пластмасс. Для начала древесную пистолетную ручку управления АКМ поменяли пластмассовой. Уже посреди 1960-х годов в войска стали поступать АКМ с пластмассовыми прикладом (стеклопластик АГ-4С), цевьем и ствольной накладкой. Из пластмассы (стеклопластики типа АГ-4В и АГ-4С) сейчас изготавливали и корпус магазина.

Автоматы «семейства» АКМ

Вариант автомата АКМС предназначен, сначала, для вооружения ВДВ и частей специального предназначения. Его складывающийся железный приклад со раскладным плечевым упором по устройству аналогичен АКС, принятому на вооружение совместно с АК, в сложенном виде укладывается под цевьем и не мешает удержанию и стрельбе. Баллистические свойства АКМС подобны АКМ, может быть крепление таких же штыков-ножей. Необходимо признать, что конструкция приклада АКС и АКМС вызывает много приреканий из-за сравнимо резвой утраты им жесткости при износе шарниров. Все же, АКМС продолжает полностью удачно употребляться и доныне. Древесная пистолетная ручка управления выдержала на АКМС подольше, чем на АКМ, пока не удалось достигнуть достаточной служебной прочности от пластмассовой ручки - при сложенном прикладе ручка не защищена от ударов, истирания и других механических воздействий.

Необходимость ведения боевых действий ночкой породила необъятные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по прицельным приспособлениям соответственного типа. Главные направления были известны. Самым «простым» вариантом были люминесцирующие насадки на мушку и прицел, издавна использовавшиеся в охотничьем оружии. Пробы их внедрения на военном (боевом) оружии делались не один раз. Ряд таких предложений поступил от войсковых изобретателей еще в процессе освоения в войсках автоматов АК и АКС. Наилучшим был признан вариант капитана В.Т.Рузвельта, который после конструктивной и технологической доработки был принят в 1959 году - уже для АКМ и АКМС. Насадки допускали прицельную стрельбу в критериях ограниченной освещенности (в сумерки, к примеру). Но в черное время суток необходимо было «делать видимыми» сами цели. И поболее конструктивным решением были электронно-оптические ночные стрелковые прицелы, основанные на преобразовании и усилении изображения, получаемого при ночной освещенности. Соответственно автоматы получили «ночные» модификации с планкой на левой стене ствольной коробки для установки кронштейна ночного прицела на крепление типа «ласточкин хвост».

К таким модификациям относятся: - АКМН (6П1Н) и АКМСН (6П4Н) с подсветным прицелом НСП-2 («ночной стрелковый прицел, 2-ой образец») с инфракрасным осветителем либо бесподсветным прицелом НСП-3 усилительного типа; - АКМЛ и АКМСЛ - с бесподстветным прицелом НСП-3 («ночной стрелковый прицел, 3-ий образец») с многокаскадным усилением естественной ночной освещенности; - АКМН1 и АКМСН1- с бесподстветным прицелом НСПУ («ночной стрелковый прицел универсальный») с многокаскадным усилением; - АКМН2 и АКМСН2- с бесподстветным всеприменимым ночным стрелковым прицелом НСПУМ с многокаскадным усилением; - АКМН3 и АКМСН3 - с бесподстветным всеприменимым ночным стрелковым прицелом НСПУ-3 с усилением естественной ночной освещенности на базе многоканальной пластинки.

В 1962 г. к автоматам АКМ и АКМС, состоящим на вооружении разведывательно-диверсионных частей специального предназначения, был принят устройство беззвучной и беспламенной стрельбы ПБС-1. При стрельбе с ПБС-1 магазин снаряжается патронами УС с дозвуковой (295-310 м/с) исходной скоростью пули. «Обычный» автомат преобразуется в орудие специального предназначения с прицельной дальностью до 400 м. Изменение баллистики пули просит подмены планки прицела. ПБС-1 и патрон с пулей УС были разработаны в НИИ-61 (ЦНИИТОЧМАШ, г. Климовск). В 1970-е годы на вооружение поступил стрелково-гранатометный комплекс «Тишина», включавший «бесшумную» модификацию 7,62-мм автомата Калашникова АКМС с устройством ПБС-1 (АКМСБ) и особый 30-мм бесшумный подствольный гранатомет БС-1. «Ночные» и «бесшумные» модификации автоматов АКМ/АКМС были продолжением работ над модификациями АК/АКС такого же предназначения. Совсем новым шагом стало возникновение в «семействе» АКМ пулеметов.

Автоматы АКМ с дальностью прицельной стрельбы до 1000 м стали подменять в войсках не только лишь автоматы АК, да и самозарядные карабины СКС. Деление бойцов снутри подразделений на «стрелков» и «автоматчиков» утратило смысл - сейчас все стрелки стали автоматчиками. Принятое в 1959 г. 7,62-мм семейство «системы Калашникова» позволило на сто процентов унифицировать и по патрону, и по системе автоматическое стрелковое орудие в звене «отделение-взвод»: автоматы АКМ и АКМН, ручные пулеметы РПК и РПКН - для мотострелковых, АКМС, АКМСН, РПКС и РПКСН - для парашютно-десантных. Те же эталоны эксплуатировались в других родах войск. В итоге автоматы АКМ и АКМС стали в Русской армии и Военно-морском флоте главным и самым массовым личным орудием боец, матросов и офицеров фактически всех специальностей.

Технические свойства автомата АКМ Патрон 7,62x39 (обр. 1943 г.) Масса с магазином из легкого сплава без патронов 3,1 кг Масса со оснащенным магазином 3,6 кг Масса со штыком 4,03 кг Масса пустого железного магазина 0,33 кг Масса пустого магазина из легкого сплава 0,17 кг Масса штыка-ножа без ножен 0,284 кг Масса штыка-ножа с ножнами 0,45 кг Длина со штыком 1020 мм Длина без штыка 880 мм Длина ствола 415 мм Длина нарезной части ствола 369 мм Число нарезов 4 Длина хода нарезов 240 мм Исходная скорость пули 715 м/с Дульная энергия 2019 Дж Темп стрельбы 600 выстр./мин Боевая скорострельность, од./авт. 40/100 выстр./мин Длина прицельной полосы 378 мм Дальность прицельной стрельбы 1000 м Предельная дальность полета пули 3000 м Дальность убойного деяния пули 1500 м Дальность прямого выстрела по грудной фигуре (высота 50 см) 350 м Емкость магазина 30 патронов Масса обычной пули со железным сердечником 7,9 гр Масса патрона 16,2 г Масса порохового заряда 1,6 г

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.