РЛС контрбатарейной борьбы AN/MPQ-4 (США)

В 1958 спецы компании «General Electric» разработали семейство радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, получивших обозначение AN/MPQ-4, которые пришли на замену РЛС типа AN/MPQ-10А. Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы семейства AN/MPQ-4 была разработана и принята на вооружение в модификациях «А» и «В», несколько отличавшиеся по своим тактико-техническим чертам, - работали в 2-сантиметровом спектре и обеспечивали действенное и, самое основное, очень резвое обнаружение позиций стреляющих минометов. Вместе с относительной простотой их работы и обслуживания это позволило данным станциям оставаться на вооружении американской и ряда других забугорных армий до конца 1970-х годов - прямо до поступления в войска РЛС контрбатарейной борьбы последнего поколения AN/TPQ-36. Таким образом, радиолокационная станция типа AN/MPQ-4 стала типичным американским рекордсменом-долгожителем в контрбатарейной борьбе.

Но это было полностью оправдано из-за ее больших черт (по тем временам, конечно). Так, к примеру, огневая позиция миномета калибра 81 мм могла обнаруживаться на дальности до 10 км с точностью не ужаснее 40 метров - это было очень суровое достижение для того периода времени. Что все-таки касается стремительности определения огневой позиции противника, то для этого станции было необходимо менее 20 секунд - требовалось засечь всего одну минометную мину! Рассмотренной выше радиолокационной станции типа AN/MPQ-10A на это требовалось несколько неприятельских снарядов и приблизительно 4-5 минут такового драгоценного в бою времени. По мере надобности радиолокационные станции семейства AN/MPQ-4 также могли равно отлично решать и задачки по обнаружению артиллерийских орудий противника, также производить корректирование огня собственной артиллерии.

Главной отличительной особенностью новейшей РЛС контрбатарейной борьбы AN/MPQ-4 стало внедрение в процессе ее разработки нового механизма работы - хорошего от тех, что использовались в прошлых станциях аналогичного предназначения. Станция типа AN/MPQ-4 стала первой серийной РЛС контрбатарейной борьбы, в конструкции которой был использован сканер Фостера (Foster scanner). Последний был назван по имени собственного создателя - Джона Стюарта Фостера, известного канадского специалиста-физика из Государственного научно-исследовательского совета Канады (National Research Council Canada - NRC), работавшего в то время по обмену в Лаборатории излучений Массачусетского технологического института.

Вот конкретно этот канадский спец и предложил способ работы радара, который дозволил, наконец, отлично решить «проблему первого снаряда», существовавшую тогда времени в сфере контрбатарейной борьбы, где ранее применялись значительно ограниченные по способностям «сканеры», использующие передвижение точечного облучателя. Проще говоря, радар генерировал один мощнейший, но узенький луч, который, как будто фонарик, «светил» в место, выхватывая из него парящие мины и снаряды. Но для того, чтоб «подсветить» последние луч требовалось достаточно стремительно передвигать по месту, а делать это в старенькых РЛС можно только за счет вращения самой массивной антенны. В итоге, чтоб исследовать некий сектор, требовалось очень много времени и энергии. При этом сделать луч широким не представлялось вероятным, так как это серьезно усугубляло точность работы.

Фостер же предложил делать все иначе: крутить не всю антенну, а только ее излучатель, в итоге чего в место перед радиолокационной станцией уходил не один узенький луч, а целый веер лучей-импульсов. В конечном итоге за маленький просвет времени удавалось стремительно просканировать полосу по горизонту в секторе до 40-50 градусов. Ну, а чтоб получить данные по углу места найденных на первом шаге мины либо снаряда, антенну нужно было стремительно поднять ввысь на заблаговременно данный угол. Приобретенные по дальности и высоте полета цели данные передавались в систему обработки для вычисления дальности и направления на огневую позицию противника. Схема сканера Фостера оказалась так пользующейся популярностью в те годы, что ее использовали не только лишь в американской и английской РЛС контрбатарейной борьбы, да и в целом ряде других радиолокационных станций различного предназначения, сделанных в различных странах. Вобщем, у сделанных на ее базе контрбатарейных радарах был один недочет - они не могли производить сопровождение цели, а только засекали парящие минометные мины и артиллерийские снаряды и производили на базе собранных данных координаты огневой позиции вражеской артиллерии.

В конструктивном плане сканер Фостера представлял собой два соосных усеченных конуса, наружный из которых играл роль статора (прямоугольный волновод, сформированный в виде полого конуса), а внутренний - ротора, который мог крутиться снутри наружного конуса-статора. В итоге этого в межконусном пространстве создавался волновод, возбуждаемый недвижным облучателем, располагавшимся вдоль образующей статора и имевшим равномерное фазовое рассредотачивание. В более ранешних вариантах сканеров Фостера направленное распространение электрической энергии в межконусном пространстве обеспечивалось за счет использования перемежающихся гребенок («зубцов», как их нередко именуют): четыре набора («барьера») таких гребенок обеспечивали в конечном итоге нужный путь распространения электрической волны. Так как при вращении ротора длины этих путей изменялись, то изменялась и крутизна фазового рассредотачивания электрического поля на раскрыве и появлялось качание луча.

Но ввиду трудности производства таковой конструкции позднее был использован измененный вариант сканера: два «барьера» убрали, установив взамен во внутреннем конусе (роторе) линейный возбудитель, который подключался к фидеру через обычное крутящееся сочленение, тогда как 3-ий «барьер» поменяли на запирающую канавку, а 4-ый выполнили в виде сплошного выступа. Электрическая волна, распространявшаяся в межконусном пространстве, потом излучалась через линейный раскрыв, прорезанный вдоль образующей статора и размещающийся диаметрально обратно по отношению к облучателю. Вследствие разных поперечников оснований обозначенных конусов длина пути каждого из лучей в межконусном пространстве выходила различной - это приводило к тому, что поле на излучающем раскрыве приобретало линейное фазовое рассредотачивание. В итоге происходило резвое периодическое изменение направления луча по пилообразному закону.

В итоге внедрения предложенной Фостером схемы появилась возможность получить очень значимый сектор сканирования окружающего места - прямо до 90 градусов, что значительно увеличивало продуктивность ведения контрбатарейной борьбы с артиллерией противника (хотя 1-ые сканеры данной схемы, как указывается в материалах по теме, обеспечивали сектор сканирования порядка 40-50 градусов). Не считая того, достаточно значительно возросла и скорость сканирования, что обеспечивалось отсутствием необходимости крутить всю антенну полностью.

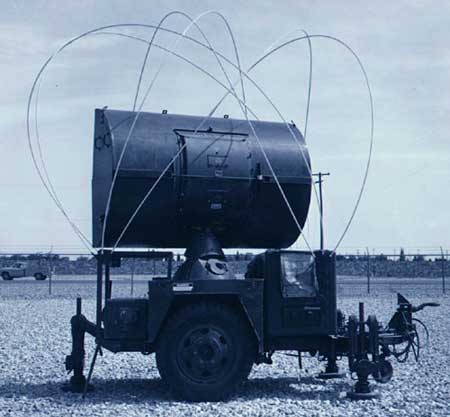

В состав станции AN/MPQ-4 входили: антенная система, приемопередающее устройство, аналоговое счетно-решающее устройство (аналоговый ПК), блок управления с индикаторами и агрегат питания, устанавливавшийся на отдельном прицепе. В свою очередь, антенная система, построенная с внедрением сканера Фостера, включала в себя отражатель и фактически сам сканер - особое двухлучевое развертывающее устройство, которое обеспечивало одновременное формирование 2-ух узеньких лучей с разносом по вертикали приблизительно на 2 градуса. При этом отражатель по собственной форме представлял собой вроде бы обрезанную со всех боков параболическую антенну, у которой оставили только центральную часть. Почти во всем форма отражателя в таком виде напоминала, как пишут забугорные спецы, «большую коробку из-под пиццы с округленной задней стороной».

Станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-4 работала последующим образом. Сигнал поступал от работавшего в Кu-диапазоне (12-18 ГГц, непосредственно у станции - 16 ГГц) резонаторного магнетрона в сканер Фостера, который в свою очередь с частотой 17 раз за секунду «прощупывал» место перед антенной импульсами шириной 1 градус и высотой 0,8 градусов, которые равномерно «сдвигались» по горизонту. В итоге выходил веерообразный луч - узенький по вертикали, но шириной по азимуту около 25 градусов. За один рабочий цикл радар сканировал данный сектор два раза, при всем этом 2-ой «лучевой веер» размещался, как уже указывалось выше первого.

При возникновении минометной мины либо артиллерийского снаряда они проходили через оба луча, в итоге чего на дисплее индикатора поочередно появлялись две отметки. После возникновения первой отметки от мины либо снаряда оператор вручную крутил пару маховичков (ручек) и подводил горизонтальную и вертикальную визирные полосы (стробы), отображавшие азимут и дальность до цели, к отметке последней, а после возникновения 2-ой отметки - делал то же самое, но уже с помощью другой пары маховичков. При всем этом он с помощью кнопок вводил координаты 2-ух приобретенных точек в аналоговое счетно-решающее устройство. На всю эту функцию уходило порядка 20 секунд.

Приобретенные значения поступали в аналоговый ПК, который на базе них и с учетом временного интервала меж возникновением 2-ух отметок, который определялся при помощи специального электрического счетчика, также имеющихся координат места нахождения самой станции, создавал расчет координат огневой позиции противника, которые в цифровом виде выдавались на шкалы соответственных устройств. Если данные были неточны, на панели управления зажигалась особая предупредительная красноватая лампочка. В случае же поправки артогня аналоговый ПК выдавал координаты места разрыва минометной мины либо артснаряда. По мере надобности станция AN/MPQ-4 могла перебегать в режим «одного луча»: это делалось по мере надобности засечь позицию артиллерийского орудия, ведущего огнь по настильной линии движения, вследствие чего снаряд пересекал зону нижнего луча, но не подымался до зоны верхнего луча. Не считая того, точность работы можно было повысить за счет конфигурации масштаба индикаторной сетки и использования секундомера для замера промежутка времени меж возникновением 2-ух отметок цели.

Станция AN/MPQ-4 обеспечивала обнаружение огневых позиций минометов и артиллерийских орудий противника на дальности до 15 км, при всем этом малая дальность составляла 225 метров. Точность определения дальности составляла 15 метров, но из-за того, что разрешающая способность индикатора не превосходила 50 метров, точность определения дальности обычно не превосходила этот параметр. Данная РЛС устанавливалась на 1,5-тонном прицепе и имела полную массу в оснащенном виде около 3 тонн. Пульт оператора - типа OA-1256/MPQ-4A - размещался на особом креплении сзади главного блока станции, но по мере надобности мог выноситься на расстояние до 150 футов (45,7 м) от нее. 2-ой прицеп употреблялся для перевозки работавшего на бензине генератора типа PU-304C/MPQ-4A, вырабатывавшего трехфазный ток 120/208 В, 400 Гц, 10 кВт и «съедавшего» взамен 2,5 галлона горючего в час. Время приведения данной станции в боевую готовность зависимо от текущей обстановки составляло от 15 до 30 минут.

В составе артиллерии каждой из дивизий Сухопутных войск США по штату полагалось иметь минимум девять РЛС контрбатарейной борьбы типа AN/MPQ-4. Во-1-х, по одной таковой станции придавалось каждому из 3-х дивизионов 155-мм гаубиц. А, во-2-х, еще 6 станций имел в собственном распоряжении дивизион артиллерийской инструментальной разведки дивизии (каждый радиолокационный взвод каждой батареи имел по две такие РЛС). Станции типа AN/MPQ-4 предназначались для развертывания в конкретной близости от огневой позиции одной из собственных передовых артиллерийских батарей на удалении приблизительно 3-5 км от фронтального края обороны. При этом размещение этой РЛС контрбатарейной борьбы на достаточно значимом удалении от огневой позиции артиллерийской батареи почти всегда не позволяло противнику достигнуть поражения и станции, и артбатареи как одной цели. В то же время те радиолокацинные станции, которыми располагал дивизион артиллерийской инструментальной разведки, сначала предназначались для воплощения разведки группировки сил и средств артиллерии противника, а поэтому размещались обычно на флангах последней - на удалении приблизительно 2-4 км от фронтального края обороны.

РЛС контрбатарейной борьбы AN/MPQ-4 интенсивно применялась южноамериканскими войсками в процессе Вьетнамской войны, в какой противник обширно использовал минометы, наносившие суровый урон неприятелю и фактически неприметные для невооруженного глаза либо оптических систем наблюдения из-за густой растительности. Ну и обыденные радиолокационные станции, имевшиеся тогда в распоряжении американских Сухопутных войск и подразделений Корпуса морской пехоты, боевые расчеты минометов, нужно сказать, в тропических зарослях не особо лицезрели, так что вся надежда оставалась лишь на РЛС контрбатарейной борьбы, которые разрешали вычислять огневые позиции вьетнамских минометчиков по выпущенным ими минам. Не считая американских Вооруженных сил, станция AN/MPQ-4 поступила на вооружение подразделений артиллерийской инструментальной разведки артиллерии сухопутных войск Италии, Турции, Федеративной Республики Германия, Стране восходящего солнца и ряда других государств.

Технические свойства AN/MPQ-4A

Численность боевого расчета, человек 6

Тип сканирования - сканер Фостера

Количество антенн, штук 1

Рабочий частотный диапазон Ku

Рабочая частота, МГц 16000

Мощность в импульсе, кВт 80

Продолжительность импульса, микросекунд 0,25

Частота повторения импульсов, импульсов за секунду 7000-8600 (по различным данным)

Дальность деяния малая / наибольшая, км 225 / 15,0

Сектор обзора по азимуту (горизонту), градусов 25

Сектор обзора по углу места (высоте), градусов н/д

Радиальная возможная ошибка определения координат огневой позиции, метров 50

Масса станции без генератора, кг 2800-3000

Время развертывания на позиции из походно положения, минут 15-30

В 1958 спецы компании «General Electric» разработали семейство радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, получивших обозначение AN/MPQ-4, которые пришли на замену РЛС типа AN/MPQ-10А. Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы семейства AN/MPQ-4 была разработана и принята на вооружение в модификациях «А» и «В», несколько отличавшиеся по своим тактико-техническим чертам, - работали в 2-сантиметровом спектре и обеспечивали действенное и, самое основное, очень резвое обнаружение позиций стреляющих минометов. Вместе с относительной простотой их работы и обслуживания это позволило данным станциям оставаться на вооружении американской и ряда других забугорных армий до конца 1970-х годов - прямо до поступления в войска РЛС контрбатарейной борьбы последнего поколения AN/TPQ-36. Таким образом, радиолокационная станция типа AN/MPQ-4 стала типичным американским рекордсменом-долгожителем в контрбатарейной борьбе.

Но это было полностью оправдано из-за ее больших черт (по тем временам, конечно). Так, к примеру, огневая позиция миномета калибра 81 мм могла обнаруживаться на дальности до 10 км с точностью не ужаснее 40 метров - это было очень суровое достижение для того периода времени. Что все-таки касается стремительности определения огневой позиции противника, то для этого станции было необходимо менее 20 секунд - требовалось засечь всего одну минометную мину! Рассмотренной выше радиолокационной станции типа AN/MPQ-10A на это требовалось несколько неприятельских снарядов и приблизительно 4-5 минут такового драгоценного в бою времени. По мере надобности радиолокационные станции семейства AN/MPQ-4 также могли равно отлично решать и задачки по обнаружению артиллерийских орудий противника, также производить корректирование огня собственной артиллерии.

Главной отличительной особенностью новейшей РЛС контрбатарейной борьбы AN/MPQ-4 стало внедрение в процессе ее разработки нового механизма работы - хорошего от тех, что использовались в прошлых станциях аналогичного предназначения. Станция типа AN/MPQ-4 стала первой серийной РЛС контрбатарейной борьбы, в конструкции которой был использован сканер Фостера (Foster scanner). Последний был назван по имени собственного создателя - Джона Стюарта Фостера, известного канадского специалиста-физика из Государственного научно-исследовательского совета Канады (National Research Council Canada - NRC), работавшего в то время по обмену в Лаборатории излучений Массачусетского технологического института.

Вот конкретно этот канадский спец и предложил способ работы радара, который дозволил, наконец, отлично решить «проблему первого снаряда», существовавшую тогда времени в сфере контрбатарейной борьбы, где ранее применялись значительно ограниченные по способностям «сканеры», использующие передвижение точечного облучателя. Проще говоря, радар генерировал один мощнейший, но узенький луч, который, как будто фонарик, «светил» в место, выхватывая из него парящие мины и снаряды. Но для того, чтоб «подсветить» последние луч требовалось достаточно стремительно передвигать по месту, а делать это в старенькых РЛС можно только за счет вращения самой массивной антенны. В итоге, чтоб исследовать некий сектор, требовалось очень много времени и энергии. При этом сделать луч широким не представлялось вероятным, так как это серьезно усугубляло точность работы.

Фостер же предложил делать все иначе: крутить не всю антенну, а только ее излучатель, в итоге чего в место перед радиолокационной станцией уходил не один узенький луч, а целый веер лучей-импульсов. В конечном итоге за маленький просвет времени удавалось стремительно просканировать полосу по горизонту в секторе до 40-50 градусов. Ну, а чтоб получить данные по углу места найденных на первом шаге мины либо снаряда, антенну нужно было стремительно поднять ввысь на заблаговременно данный угол. Приобретенные по дальности и высоте полета цели данные передавались в систему обработки для вычисления дальности и направления на огневую позицию противника. Схема сканера Фостера оказалась так пользующейся популярностью в те годы, что ее использовали не только лишь в американской и английской РЛС контрбатарейной борьбы, да и в целом ряде других радиолокационных станций различного предназначения, сделанных в различных странах. Вобщем, у сделанных на ее базе контрбатарейных радарах был один недочет - они не могли производить сопровождение цели, а только засекали парящие минометные мины и артиллерийские снаряды и производили на базе собранных данных координаты огневой позиции вражеской артиллерии.

В конструктивном плане сканер Фостера представлял собой два соосных усеченных конуса, наружный из которых играл роль статора (прямоугольный волновод, сформированный в виде полого конуса), а внутренний - ротора, который мог крутиться снутри наружного конуса-статора. В итоге этого в межконусном пространстве создавался волновод, возбуждаемый недвижным облучателем, располагавшимся вдоль образующей статора и имевшим равномерное фазовое рассредотачивание. В более ранешних вариантах сканеров Фостера направленное распространение электрической энергии в межконусном пространстве обеспечивалось за счет использования перемежающихся гребенок («зубцов», как их нередко именуют): четыре набора («барьера») таких гребенок обеспечивали в конечном итоге нужный путь распространения электрической волны. Так как при вращении ротора длины этих путей изменялись, то изменялась и крутизна фазового рассредотачивания электрического поля на раскрыве и появлялось качание луча.

Но ввиду трудности производства таковой конструкции позднее был использован измененный вариант сканера: два «барьера» убрали, установив взамен во внутреннем конусе (роторе) линейный возбудитель, который подключался к фидеру через обычное крутящееся сочленение, тогда как 3-ий «барьер» поменяли на запирающую канавку, а 4-ый выполнили в виде сплошного выступа. Электрическая волна, распространявшаяся в межконусном пространстве, потом излучалась через линейный раскрыв, прорезанный вдоль образующей статора и размещающийся диаметрально обратно по отношению к облучателю. Вследствие разных поперечников оснований обозначенных конусов длина пути каждого из лучей в межконусном пространстве выходила различной - это приводило к тому, что поле на излучающем раскрыве приобретало линейное фазовое рассредотачивание. В итоге происходило резвое периодическое изменение направления луча по пилообразному закону.

В итоге внедрения предложенной Фостером схемы появилась возможность получить очень значимый сектор сканирования окружающего места - прямо до 90 градусов, что значительно увеличивало продуктивность ведения контрбатарейной борьбы с артиллерией противника (хотя 1-ые сканеры данной схемы, как указывается в материалах по теме, обеспечивали сектор сканирования порядка 40-50 градусов). Не считая того, достаточно значительно возросла и скорость сканирования, что обеспечивалось отсутствием необходимости крутить всю антенну полностью.

В состав станции AN/MPQ-4 входили: антенная система, приемопередающее устройство, аналоговое счетно-решающее устройство (аналоговый ПК), блок управления с индикаторами и агрегат питания, устанавливавшийся на отдельном прицепе. В свою очередь, антенная система, построенная с внедрением сканера Фостера, включала в себя отражатель и фактически сам сканер - особое двухлучевое развертывающее устройство, которое обеспечивало одновременное формирование 2-ух узеньких лучей с разносом по вертикали приблизительно на 2 градуса. При этом отражатель по собственной форме представлял собой вроде бы обрезанную со всех боков параболическую антенну, у которой оставили только центральную часть. Почти во всем форма отражателя в таком виде напоминала, как пишут забугорные спецы, «большую коробку из-под пиццы с округленной задней стороной».

Станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-4 работала последующим образом. Сигнал поступал от работавшего в Кu-диапазоне (12-18 ГГц, непосредственно у станции - 16 ГГц) резонаторного магнетрона в сканер Фостера, который в свою очередь с частотой 17 раз за секунду «прощупывал» место перед антенной импульсами шириной 1 градус и высотой 0,8 градусов, которые равномерно «сдвигались» по горизонту. В итоге выходил веерообразный луч - узенький по вертикали, но шириной по азимуту около 25 градусов. За один рабочий цикл радар сканировал данный сектор два раза, при всем этом 2-ой «лучевой веер» размещался, как уже указывалось выше первого.

При возникновении минометной мины либо артиллерийского снаряда они проходили через оба луча, в итоге чего на дисплее индикатора поочередно появлялись две отметки. После возникновения первой отметки от мины либо снаряда оператор вручную крутил пару маховичков (ручек) и подводил горизонтальную и вертикальную визирные полосы (стробы), отображавшие азимут и дальность до цели, к отметке последней, а после возникновения 2-ой отметки - делал то же самое, но уже с помощью другой пары маховичков. При всем этом он с помощью кнопок вводил координаты 2-ух приобретенных точек в аналоговое счетно-решающее устройство. На всю эту функцию уходило порядка 20 секунд.

Приобретенные значения поступали в аналоговый ПК, который на базе них и с учетом временного интервала меж возникновением 2-ух отметок, который определялся при помощи специального электрического счетчика, также имеющихся координат места нахождения самой станции, создавал расчет координат огневой позиции противника, которые в цифровом виде выдавались на шкалы соответственных устройств. Если данные были неточны, на панели управления зажигалась особая предупредительная красноватая лампочка. В случае же поправки артогня аналоговый ПК выдавал координаты места разрыва минометной мины либо артснаряда. По мере надобности станция AN/MPQ-4 могла перебегать в режим «одного луча»: это делалось по мере надобности засечь позицию артиллерийского орудия, ведущего огнь по настильной линии движения, вследствие чего снаряд пересекал зону нижнего луча, но не подымался до зоны верхнего луча. Не считая того, точность работы можно было повысить за счет конфигурации масштаба индикаторной сетки и использования секундомера для замера промежутка времени меж возникновением 2-ух отметок цели.

Станция AN/MPQ-4 обеспечивала обнаружение огневых позиций минометов и артиллерийских орудий противника на дальности до 15 км, при всем этом малая дальность составляла 225 метров. Точность определения дальности составляла 15 метров, но из-за того, что разрешающая способность индикатора не превосходила 50 метров, точность определения дальности обычно не превосходила этот параметр. Данная РЛС устанавливалась на 1,5-тонном прицепе и имела полную массу в оснащенном виде около 3 тонн. Пульт оператора - типа OA-1256/MPQ-4A - размещался на особом креплении сзади главного блока станции, но по мере надобности мог выноситься на расстояние до 150 футов (45,7 м) от нее. 2-ой прицеп употреблялся для перевозки работавшего на бензине генератора типа PU-304C/MPQ-4A, вырабатывавшего трехфазный ток 120/208 В, 400 Гц, 10 кВт и «съедавшего» взамен 2,5 галлона горючего в час. Время приведения данной станции в боевую готовность зависимо от текущей обстановки составляло от 15 до 30 минут.

В составе артиллерии каждой из дивизий Сухопутных войск США по штату полагалось иметь минимум девять РЛС контрбатарейной борьбы типа AN/MPQ-4. Во-1-х, по одной таковой станции придавалось каждому из 3-х дивизионов 155-мм гаубиц. А, во-2-х, еще 6 станций имел в собственном распоряжении дивизион артиллерийской инструментальной разведки дивизии (каждый радиолокационный взвод каждой батареи имел по две такие РЛС). Станции типа AN/MPQ-4 предназначались для развертывания в конкретной близости от огневой позиции одной из собственных передовых артиллерийских батарей на удалении приблизительно 3-5 км от фронтального края обороны. При этом размещение этой РЛС контрбатарейной борьбы на достаточно значимом удалении от огневой позиции артиллерийской батареи почти всегда не позволяло противнику достигнуть поражения и станции, и артбатареи как одной цели. В то же время те радиолокацинные станции, которыми располагал дивизион артиллерийской инструментальной разведки, сначала предназначались для воплощения разведки группировки сил и средств артиллерии противника, а поэтому размещались обычно на флангах последней - на удалении приблизительно 2-4 км от фронтального края обороны.

РЛС контрбатарейной борьбы AN/MPQ-4 интенсивно применялась южноамериканскими войсками в процессе Вьетнамской войны, в какой противник обширно использовал минометы, наносившие суровый урон неприятелю и фактически неприметные для невооруженного глаза либо оптических систем наблюдения из-за густой растительности. Ну и обыденные радиолокационные станции, имевшиеся тогда в распоряжении американских Сухопутных войск и подразделений Корпуса морской пехоты, боевые расчеты минометов, нужно сказать, в тропических зарослях не особо лицезрели, так что вся надежда оставалась лишь на РЛС контрбатарейной борьбы, которые разрешали вычислять огневые позиции вьетнамских минометчиков по выпущенным ими минам. Не считая американских Вооруженных сил, станция AN/MPQ-4 поступила на вооружение подразделений артиллерийской инструментальной разведки артиллерии сухопутных войск Италии, Турции, Федеративной Республики Германия, Стране восходящего солнца и ряда других государств.

Технические свойства AN/MPQ-4A

Численность боевого расчета, человек 6

Тип сканирования - сканер Фостера

Количество антенн, штук 1

Рабочий частотный диапазон Ku

Рабочая частота, МГц 16000

Мощность в импульсе, кВт 80

Продолжительность импульса, микросекунд 0,25

Частота повторения импульсов, импульсов за секунду 7000-8600 (по различным данным)

Дальность деяния малая / наибольшая, км 225 / 15,0

Сектор обзора по азимуту (горизонту), градусов 25

Сектор обзора по углу места (высоте), градусов н/д

Радиальная возможная ошибка определения координат огневой позиции, метров 50

Масса станции без генератора, кг 2800-3000

Время развертывания на позиции из походно положения, минут 15-30

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.