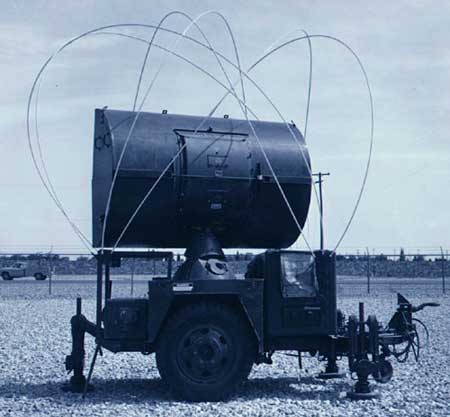

РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPS-61 (США)

В отличие от Корпуса морской пехоты США, командование американских Сухопутных войск, тоже обеспокоенное вопросом увеличения продуктивности ведения контрбатарейной борьбы, решило оперативно создать новейшую радиолокационную станцию данного предназначения на базе другого имевшегося в наличии тогда времени эталона радиоэлектронного вооружения. Выбор армейских генералов пал на РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей типа AN/TPS-61, обеспечивавшую контроль за воздушным местом на средних дальностях.

При всем этом определяющими плюсами этой радиолокационной станции, которые послужили в пользу ее выбора в качестве базисной модели для сотворения новейшей РЛС КББ для полевой артиллерии Сухопутных войск США, стали ее высочайшая средняя мощность (передатчика), что обеспечивало уверенное обнаружение малоразмерных и скоростных воздушных целей на достаточно огромных дальности и высоте, также наличие способности угнетения в процессе боевой работы разных местных помех, возникающих из-за особенностей рельефа местности, наличия строений и пр.

Вобщем, для обеспечения данной станции возможности отлично решать возлагаемую на нее задачку конструктивно другого нрава, чем ранее, ее все-же нужно было подходящим образом доработать. Для этого в рамках модификации базисной РЛС типа AN/TPS-61 в специализированную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы представителями военно-промышленного комплекса США и военным заказчиком был выполнен целый ряд мероприятий по адаптации ее оборудования к решению новейшей специфичной задачки по обнаружению и сопровождению находящихся в воздухе артиллерийских и реактивных снарядов, управляемых ракет и, по способности, минометных мин (как минимум - многокалиберных), и следующему определению огневых позиций стреляющих артиллерийских орудий, самоходных и буксируемых пусковых установок реактивных систем залпового огня и баллистических ракет, также минометов противника с выдачей данных целеуказания на свои огневые средства, главными из которых стали последующие.

Во-1-х, южноамериканскими спецами была значительно повышена помехоустойчивость измененной РЛС, что позволяло более отлично использовать ее на поле боя в критериях наличия естественных помех и в критериях внедрения противником средств радиоэлектронного противодействия.

Во-2-х, создателем была осуществлена доработка фактически всех систем и образцов аппаратуры измененной под новые задачки радиолокационной станции с целью увеличения их отказоустойчивости и надежности работы в критериях «сухопутного» поля боя и решения задач контрбатарейной борьбы, которые являлись более сложными и небезопасными с разных точек зрения по сопоставлению с теми критериями, в каких работала базисная станция типа AN/TPS-61, решавшая вначале задачки по обеспечению контроля за воздушным местом на средних дальностях.

А именно, так как в новейшей роли от радиолокационной станции требовалось более нередкое обследование воздушного места, частоту вращения антенны прирастили с начальных 6 об/мин до 15 об/мин (таким образом, радиолокатору требовалось всего 4 секунды для того, чтоб просканировать окружающее воздушное место в том районе, где нес дежурство боевой расчет новейшей РЛС КББ).

Спецам отделения радиоэлектронного оборудования компании «Westinghouse Electric Corporation», которые производили работы по преобразованию РЛС типа AN/TPS-61 в вариант радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, пришлось доработать систему приводов антенны радиолокатора в целях обеспечения оператору боевого расчета способности ручного управления антенной по азимуту в так именуемом режиме «прожектора» (Antenna Searchlight Mode). В этом случае оператор РЛС был должен вручную вроде бы «водить» лучом радиолокатора в назначенном секторе обзора в поисках цели либо целей, работая таким образом по схеме, идентичной с работой оператора поискового прожектора.

Не считая того, в целях безопасности в процессе доработки и испытаний РЛС было установлено секторное отключение ее радиолокационного передатчика. Последнее было изготовлено, а именно, по последующим причинам. Как указывается в отчете «Испытания AN/TPS-61 на предмет определения месторасположения вооружений противника» (AN/TPS-61 Hostile Weapon Location Test), приготовленном в августе 1973 года спецами подразделения «Defense and Electronic Systems Division» компании «Westinghouse Electric Corporation» под управлением Дж. Л. Генри для представления командованию Сухопутных войск США по результатам испытаний измененной в РЛС контрбатарейной борьбы станции AN/TPS-61, в районе полигона в Дальгрене, штат Вирджиния, где проводился 1-ый шаг испытаний многообещающей РЛС КББ, размещались населенные пункты, которые «находились вовне области интересов» (создателя и заказчика, проводивших тесты упомянутой станции), и поэтому в моменты, когда антенна РЛС КББ была ориентирована в их сторону, радиолокационный передатчик временно отключался. Данное конструктивное решение было признано также целесообразным и для реализации в серийных образчиках новейшей РСЛ контрбатарейной борьбы.

Дополнительно оборудование системы термообмена станции AN/TPS-61 было доработано таким образом, чтоб обеспечивать эффективную работу всех систем новейшей РЛС контрбатарейной борьбы при их размещении в стандартном тактическом укрытии контейнерного типа, в каком и располагался сейчас пункт управления станцией (в российскей терминологии такое «укрытие» принято обозначать «кабина управления»). Следует также отметить и работы, выполненные спецами компании «Westinghouse Electric Corporation» по перекомпоновке оборудования передатчика и приемника сигналов РЛС с целью понизить негативное воздействие этих подсистем друг на друга в процессе работы. Не считая того, принимая во внимание особенности нового рабочего режима измененной радиолокационной станции -при решении задач контрбатарейной борьбы последняя для своевременного обнаружения находящихся в воздухе снарядов и мин должна была работать в критериях неизменного поддержания высочайшей средней выходной мощи, спецам пришлось подходящим образом доработать конструкцию импульсного формирующего трансформатора.

В-3-х, в состав новейшей РЛС контрбатарейной борьбы ввели ряд образцов нового оборудования и аппаратуры, которые должны были обеспечить станции возможность действенного решения возлагаемой на нее новейшей задачки, а конкретно:

- новый индикатор отображения радиолокационной обстановки типа AN/UPA-62, который был лучшим образом адаптирован к решению задачки по отображению инфы об обнаруживаемых и сопровождаемых артиллерийских и реактивных снарядов, и минометных мин противника. Он был построен на базе 16-дюймового индикатора радиального обзора (PPI) и выпускался компанией «Westinghouse Electric Corporation». В конструктивном плане обозначенный индикатор радиального обзора был выполнен на электронно-лучевой трубке (ЭЛТ) и обеспечивал отображение данных по дальности до цели и ее азимуту в десятичном режиме (градации). В базисном варианте, созданном для РЛС контроля за воздушным местом, данный индикатор имел шкалы дальности в 20, 40, 80, 160 и 320 миль и по мере надобности позволял делать двухкратное повышение (в секторе), обеспечивая эффективную работу по обнаружению и сопровождению вражеских снарядов и мин;

- радиолокационный индикатор со строчной разверткой (дальность-азимут), который обеспечивал возможность вычисления с высочайшей точностью исходной точки линии движения сопровождаемого вражеского снаряда либо мины. Другими словами определения искомого месторасположения огневой позиции артиллерийского либо минометного подразделения противника, что и является одной из основных задач хоть какой радиолокационной станции контрбатарейной борьбы;

- особое устройство для видеокартографирования - наложения карты местности на индикатор радиального обзора РЛС КББ с целью решения ряда соответственных задач;

- программируемая электронно-вычислительная машина (ЭВМ) в варианте «настольного компьютера», который позволял производить корректирование и учет начальных данных кривизны земли, различия высот расположения артиллерийского орудия, пусковой установки РСЗО либо миномета противника и собственной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, данных по вероятному экранированию радиолокационного излучения собственной РЛС КББ за счет особенностей рельефа местности, также несинхронности процессов радиолокационного сканирования места РЛС КББ и стрельбы из артиллерийского орудия, пусковой установки РСЗО либо миномета.

В конце концов, по просьбе заказчика была осуществлена перекомпоновка рабочего места измененной станции, что улучшило эргономичность и комфортность рабочих мест и в конечном итоге повысило продуктивность работы боевого расчета многообещающей радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, созданной для оснащения соответственных подразделений полевой артиллерии американских Сухопутных войск.

Особенности конструкции и способности РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPS-61

В состав создаваемой под требования командования Сухопутных войск США новейшей радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPS-61 входили последующие главные системы и подсистемы, обеспечивавшие ей нужную продуктивность работы:

- антенна - в конструктивном плане она представляла собой зеркальную антенну с зеркалом двойной кривизны с шириной зеркала 5,49 метра. При всем этом, так как новенькая РЛС КББ разрабатывалась на базе радиолокационной станции контроля воздушного места, то ее антенное устройство уже было интегрировано с оборудованием системы определения гос принадлежности (система «свой - чужой»);

- передающее устройство: магнетронный усилитель (пиковая мощность - 100 кВт, средняя мощность - 2,5 кВт), бестрансформаторный двухтактный усилительный каскад (5 каскадов, пиковая мощность - 5 кВт, средняя - 125 Вт), импульс - продолжительностью 26 микросекунд, с фазовым кодировкой;

- приемное устройство - транзисторный усилитель радиочастоты (коэффициент шума (NF) = 4,5 дБ), цифровой индикатор подвижных целей, в процессе работы производилось цифровое сжатие импульса (2 микросекунды, декодирование) и обеспечивалась интеграция цифрового видео;

- средства отображения радиолокационной обстановки, включавшие новый индикатор радиального обзора типа AN/UPA-62 и радиолокационный индикатор со строчной разверткой (о данном оборудовании уже было тщательно поведано выше);

- стандартная кабина управления на базе убежища контейнерного типа S-280 - снутри этого убежища располагались все радиотехническое и другое оборудование новейшей РЛС КББ и места операторов боевого расчета станции, а на крыше кабины было смонтировано место под размещение антенного устройства станции и соответственное оборудование для ее работы (вращения, наклонения и пр.). При всем этом в походном положении антенное устройство располагалось снутри кабины управления. Совокупная масса кабины со всеми системами и оборудованием новейшей РЛС КББ составляла около 3700 фунтов (1678 кг);

- система энергопитания станции - обеспечивала подачу электронного тока со последующими параметрами: трехфазный, 20 кВт, 400 Гц.

По американским данным, станция контрбатарейной борьбы AN/TPS-61 работала в спектре L - спектре частот дециметровых длин волн, который соответствует спектру электрического диапазона от 1 ГГц до 2 ГГц (заметим, что заглавие этого частотного спектра - L - вышло от британского сокращения 20-сантиметрового рабочего спектра радиолокационных станций - Long-band). Согласно инфы, представленной в американских источниках, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPS-61 позволяла обнаруживать находящиеся в воздухе артиллерийские боеприпасы (обыденные и реактивные снаряды, минометные мины) и отдельные виды ракет на дальности до 30 км, а малая дальность действенного обнаружения целей составляла примерно 1,5 морских мили (около 2,78 км). При всем этом станция должна была обеспечивать обнаружение целей: по азимуту - радиальное (360 градусов), по высоте - более 20 тыщ футов (более 6096 метров). Точность же определения данных по найденным целям составляла: по азимуту - не ужаснее 2,7 градуса, а по дальности - менее 300 метров.

РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPS-61 позволяла обеспечивать эффективную работу по находящимся в воздухе боеприпасам артиллерии и ракетных войск, имеющих круговую скорость более 20 м/с. Также добавим, что данная РЛС контрбатарейной борьбы обеспечивала достаточно высочайший темп обновления данных по целям - на одно сканирование затрачивалось 4 секунды, в процессе которых передатчик станции успевал выслать 25 импульсов. Согласно инфы, представленной в упомянутом ранее отчете «Испытания AN/TPS-61 на предмет определения месторасположения вооружений противника» (AN/TPS-61 Hostile Weapon Location Test), приготовленном в августе 1973 года спецами подразделения «Оборонные и электрические системы» компании «Вестингауз Электрик Корпорейшн» для СВ США, новенькая станция контрбатарейной борьбы могла обеспечивать последующие рабочие режимы:

- передающее устройство - высочайшая и низкая мощность излучения;

- частота повторения импульсов - высочайшая либо низкая, неизменная либо переменная (в всех композициях);

- приемное устройство - обычный либо тестовый режим, вовне зависимости друг от друга - режимы MTI (индикатор передвигающихся целей), встроенный, STC «включен»/«выключен» (STC - от Sensitivity Time Control, в переводе с британского - «регулировка чувствительности по времени», она позволяет изменять чувствительность приемного устройства РЛС зависимо от дальности деяния станции);

- антенна станции - режим автоматического сканирования назначенного сектора либо работа в режиме «прожекторного поиска» под управлением оператора боевого расчета;

- средства отображения радиолокационной инфы (индикатор) - шкала спектра на индикаторе радиального обзора с плавной регулировкой с возможностью выбора расширенного (увеличенного) сектора на радиолокационном индикаторе со строчной разверткой (дальность-азимут).

Отображение вырабатываемой РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPS-61 радиолокационной инфы по целям - неприятельским снарядам и минам - производилось на индикаторе радиального обзора, поперечник которого составлял 16 дюймов (40,64 сантиметра), а точность отображения данных достигала по азимуту - 0,1 градуса либо 1,8 тысячной (единица измерения плоских углов, принятая в артиллерии), а по дальности - 0,1 морской мили либо 185,2 метра. Вот в таком виде макет многообещающей радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, который предполагалось принять на вооружение соответственных подразделений полевой артиллерии Сухопутных войск США, и поступил на тесты, проводившиеся в течение 9 недель объединенной группой профессионалов компании-разработчика и военнослужащих американской Армии.

Вобщем, до этого, чем приступить к полномасштабным испытаниям макета многообещающей РЛС контрбатарейной борьбы, разработанной методом модификации станции AN/TPS-61 для подразделений полевой артиллерии СВ США, спецы компании «Вестингауз Электрик Корпорейшн» решили провести подготовительный шаг испытаний - на полигоне Лаборатории военно-морских вооружений в Дальгрене, штат Вирджиния (Naval Weapon Laboratory, Dahlgren, Virginia). Выбор пал на этот полигон по той причине, что он размещался поблизости завода «Вестингауз Электрик Корпорейшн», который отвечал за доработку рассматриваемой нами радиолокационной станции под новые задачки. Не считая того, тут имелся достаточно весомый набор разных типовых и не очень целей, на которых создатель и намеревался обкатать измененный эталон РЛС.

В рамках испытаний на полигоне под Дальгреном южноамериканские спецы намеревались решить достаточно широкий диапазон задач, а конкретно:

- усовершенствовать операционные процедуры, проведение которых нужно при решении боевым расчетом РЛС контрбатарейной борьбы задач по назначению;

- отладить работу новых и доделанных подсистем измененной радиолокационной станции;

- проверить на практике положения теории обнаружения артиллерийских боеприпасов и определения на базе получаемых данных местопребывания огневых позиций артиллерии противника;

- выполнить классификацию процедур юстировки станции по азимуту;

- найти продуктивность разных режимов работы новейшей РЛС контрбатарейной борьбы;

- приготовить личный состав боевого расчета к работе с аппаратурой и разным оборудованием измененной станции;

- изучить особенности и нрав линии движения полета артиллерийского снаряда над аква поверхностью;

- проверить способности измененной РЛС в критериях, когда артиллерийский и минометный огнь ведется только с

огневых позиций, расположенных на высотах и в районах, где имеются бессчетные естественные и искусственные источники фоновых помех (башни, высотные строения, антенны и пр.);

- изучить особенности работы новейшей станции в критериях наличия бессчетных фоновых отражений от разных башен, высотных построек, мостов, антенн и т.п.

По оценкам американских профессионалов, полезность от этих подготовительных испытаний была бесспорной.

Во-1-х, создатели получили возможность на практике проверить способность доделанной под новые задачки радиолокационной станции обнаруживать на дальностях до 23 км артиллерийские снаряды калибром 5 дюймов (127 мм) и минометные мины калибром 81 мм.

Во-2-х, спецам удалось повысить надежность измененной РЛС перед главным шагом испытаний на полигоне военной базы Форт Силл.

В-3-х, создатели получили высшую оценку за скоординированное проведение различных по нраву испытаний.

В-4-х, в процессе подготовительного шага удалось приготовить доделанные процедуры представления результатов испытаний.

И, в конце концов, что важно - по результатам этих испытаний удалось очень уменьшить объем возможных «сюрпризов», которые могли бы появиться во время главного шага испытаний макета новейшей РЛС КББ на полигоне базы Форт Силл.

«Пробные» тесты заняли приблизительно четыре недели. Посреди остального, за этот период времени создатель сумел убрать целый ряд выявленных недочетов измененной РЛС, также приготовить боевой расчет станции, который потом был должен принять роль в главном шаге испытаний. При этом южноамериканские спецы пришли к заключению, что, даже невзирая на то, что окружающая среда и тактическая обстановка в месте проведения подготовительных испытаний не была обычной для работы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы (стрельба с одних и тех же огневых позиций - без их смены, прохождение траекторий полета артиллерийских снарядов над аква поверхностью, наличие бессчетных искусственных сооружений - источников фоновых шумов (помех) для станции), главные цели этого шага были достигнуты.

В отличие от Корпуса морской пехоты США, командование американских Сухопутных войск, тоже обеспокоенное вопросом увеличения продуктивности ведения контрбатарейной борьбы, решило оперативно создать новейшую радиолокационную станцию данного предназначения на базе другого имевшегося в наличии тогда времени эталона радиоэлектронного вооружения. Выбор армейских генералов пал на РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей типа AN/TPS-61, обеспечивавшую контроль за воздушным местом на средних дальностях.

При всем этом определяющими плюсами этой радиолокационной станции, которые послужили в пользу ее выбора в качестве базисной модели для сотворения новейшей РЛС КББ для полевой артиллерии Сухопутных войск США, стали ее высочайшая средняя мощность (передатчика), что обеспечивало уверенное обнаружение малоразмерных и скоростных воздушных целей на достаточно огромных дальности и высоте, также наличие способности угнетения в процессе боевой работы разных местных помех, возникающих из-за особенностей рельефа местности, наличия строений и пр.

Вобщем, для обеспечения данной станции возможности отлично решать возлагаемую на нее задачку конструктивно другого нрава, чем ранее, ее все-же нужно было подходящим образом доработать. Для этого в рамках модификации базисной РЛС типа AN/TPS-61 в специализированную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы представителями военно-промышленного комплекса США и военным заказчиком был выполнен целый ряд мероприятий по адаптации ее оборудования к решению новейшей специфичной задачки по обнаружению и сопровождению находящихся в воздухе артиллерийских и реактивных снарядов, управляемых ракет и, по способности, минометных мин (как минимум - многокалиберных), и следующему определению огневых позиций стреляющих артиллерийских орудий, самоходных и буксируемых пусковых установок реактивных систем залпового огня и баллистических ракет, также минометов противника с выдачей данных целеуказания на свои огневые средства, главными из которых стали последующие.

Во-1-х, южноамериканскими спецами была значительно повышена помехоустойчивость измененной РЛС, что позволяло более отлично использовать ее на поле боя в критериях наличия естественных помех и в критериях внедрения противником средств радиоэлектронного противодействия.

Во-2-х, создателем была осуществлена доработка фактически всех систем и образцов аппаратуры измененной под новые задачки радиолокационной станции с целью увеличения их отказоустойчивости и надежности работы в критериях «сухопутного» поля боя и решения задач контрбатарейной борьбы, которые являлись более сложными и небезопасными с разных точек зрения по сопоставлению с теми критериями, в каких работала базисная станция типа AN/TPS-61, решавшая вначале задачки по обеспечению контроля за воздушным местом на средних дальностях.

А именно, так как в новейшей роли от радиолокационной станции требовалось более нередкое обследование воздушного места, частоту вращения антенны прирастили с начальных 6 об/мин до 15 об/мин (таким образом, радиолокатору требовалось всего 4 секунды для того, чтоб просканировать окружающее воздушное место в том районе, где нес дежурство боевой расчет новейшей РЛС КББ).

Спецам отделения радиоэлектронного оборудования компании «Westinghouse Electric Corporation», которые производили работы по преобразованию РЛС типа AN/TPS-61 в вариант радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, пришлось доработать систему приводов антенны радиолокатора в целях обеспечения оператору боевого расчета способности ручного управления антенной по азимуту в так именуемом режиме «прожектора» (Antenna Searchlight Mode). В этом случае оператор РЛС был должен вручную вроде бы «водить» лучом радиолокатора в назначенном секторе обзора в поисках цели либо целей, работая таким образом по схеме, идентичной с работой оператора поискового прожектора.

Не считая того, в целях безопасности в процессе доработки и испытаний РЛС было установлено секторное отключение ее радиолокационного передатчика. Последнее было изготовлено, а именно, по последующим причинам. Как указывается в отчете «Испытания AN/TPS-61 на предмет определения месторасположения вооружений противника» (AN/TPS-61 Hostile Weapon Location Test), приготовленном в августе 1973 года спецами подразделения «Defense and Electronic Systems Division» компании «Westinghouse Electric Corporation» под управлением Дж. Л. Генри для представления командованию Сухопутных войск США по результатам испытаний измененной в РЛС контрбатарейной борьбы станции AN/TPS-61, в районе полигона в Дальгрене, штат Вирджиния, где проводился 1-ый шаг испытаний многообещающей РЛС КББ, размещались населенные пункты, которые «находились вовне области интересов» (создателя и заказчика, проводивших тесты упомянутой станции), и поэтому в моменты, когда антенна РЛС КББ была ориентирована в их сторону, радиолокационный передатчик временно отключался. Данное конструктивное решение было признано также целесообразным и для реализации в серийных образчиках новейшей РСЛ контрбатарейной борьбы.

Дополнительно оборудование системы термообмена станции AN/TPS-61 было доработано таким образом, чтоб обеспечивать эффективную работу всех систем новейшей РЛС контрбатарейной борьбы при их размещении в стандартном тактическом укрытии контейнерного типа, в каком и располагался сейчас пункт управления станцией (в российскей терминологии такое «укрытие» принято обозначать «кабина управления»). Следует также отметить и работы, выполненные спецами компании «Westinghouse Electric Corporation» по перекомпоновке оборудования передатчика и приемника сигналов РЛС с целью понизить негативное воздействие этих подсистем друг на друга в процессе работы. Не считая того, принимая во внимание особенности нового рабочего режима измененной радиолокационной станции -при решении задач контрбатарейной борьбы последняя для своевременного обнаружения находящихся в воздухе снарядов и мин должна была работать в критериях неизменного поддержания высочайшей средней выходной мощи, спецам пришлось подходящим образом доработать конструкцию импульсного формирующего трансформатора.

В-3-х, в состав новейшей РЛС контрбатарейной борьбы ввели ряд образцов нового оборудования и аппаратуры, которые должны были обеспечить станции возможность действенного решения возлагаемой на нее новейшей задачки, а конкретно:

- новый индикатор отображения радиолокационной обстановки типа AN/UPA-62, который был лучшим образом адаптирован к решению задачки по отображению инфы об обнаруживаемых и сопровождаемых артиллерийских и реактивных снарядов, и минометных мин противника. Он был построен на базе 16-дюймового индикатора радиального обзора (PPI) и выпускался компанией «Westinghouse Electric Corporation». В конструктивном плане обозначенный индикатор радиального обзора был выполнен на электронно-лучевой трубке (ЭЛТ) и обеспечивал отображение данных по дальности до цели и ее азимуту в десятичном режиме (градации). В базисном варианте, созданном для РЛС контроля за воздушным местом, данный индикатор имел шкалы дальности в 20, 40, 80, 160 и 320 миль и по мере надобности позволял делать двухкратное повышение (в секторе), обеспечивая эффективную работу по обнаружению и сопровождению вражеских снарядов и мин;

- радиолокационный индикатор со строчной разверткой (дальность-азимут), который обеспечивал возможность вычисления с высочайшей точностью исходной точки линии движения сопровождаемого вражеского снаряда либо мины. Другими словами определения искомого месторасположения огневой позиции артиллерийского либо минометного подразделения противника, что и является одной из основных задач хоть какой радиолокационной станции контрбатарейной борьбы;

- особое устройство для видеокартографирования - наложения карты местности на индикатор радиального обзора РЛС КББ с целью решения ряда соответственных задач;

- программируемая электронно-вычислительная машина (ЭВМ) в варианте «настольного компьютера», который позволял производить корректирование и учет начальных данных кривизны земли, различия высот расположения артиллерийского орудия, пусковой установки РСЗО либо миномета противника и собственной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, данных по вероятному экранированию радиолокационного излучения собственной РЛС КББ за счет особенностей рельефа местности, также несинхронности процессов радиолокационного сканирования места РЛС КББ и стрельбы из артиллерийского орудия, пусковой установки РСЗО либо миномета.

В конце концов, по просьбе заказчика была осуществлена перекомпоновка рабочего места измененной станции, что улучшило эргономичность и комфортность рабочих мест и в конечном итоге повысило продуктивность работы боевого расчета многообещающей радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, созданной для оснащения соответственных подразделений полевой артиллерии американских Сухопутных войск.

Особенности конструкции и способности РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPS-61

В состав создаваемой под требования командования Сухопутных войск США новейшей радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPS-61 входили последующие главные системы и подсистемы, обеспечивавшие ей нужную продуктивность работы:

- антенна - в конструктивном плане она представляла собой зеркальную антенну с зеркалом двойной кривизны с шириной зеркала 5,49 метра. При всем этом, так как новенькая РЛС КББ разрабатывалась на базе радиолокационной станции контроля воздушного места, то ее антенное устройство уже было интегрировано с оборудованием системы определения гос принадлежности (система «свой - чужой»);

- передающее устройство: магнетронный усилитель (пиковая мощность - 100 кВт, средняя мощность - 2,5 кВт), бестрансформаторный двухтактный усилительный каскад (5 каскадов, пиковая мощность - 5 кВт, средняя - 125 Вт), импульс - продолжительностью 26 микросекунд, с фазовым кодировкой;

- приемное устройство - транзисторный усилитель радиочастоты (коэффициент шума (NF) = 4,5 дБ), цифровой индикатор подвижных целей, в процессе работы производилось цифровое сжатие импульса (2 микросекунды, декодирование) и обеспечивалась интеграция цифрового видео;

- средства отображения радиолокационной обстановки, включавшие новый индикатор радиального обзора типа AN/UPA-62 и радиолокационный индикатор со строчной разверткой (о данном оборудовании уже было тщательно поведано выше);

- стандартная кабина управления на базе убежища контейнерного типа S-280 - снутри этого убежища располагались все радиотехническое и другое оборудование новейшей РЛС КББ и места операторов боевого расчета станции, а на крыше кабины было смонтировано место под размещение антенного устройства станции и соответственное оборудование для ее работы (вращения, наклонения и пр.). При всем этом в походном положении антенное устройство располагалось снутри кабины управления. Совокупная масса кабины со всеми системами и оборудованием новейшей РЛС КББ составляла около 3700 фунтов (1678 кг);

- система энергопитания станции - обеспечивала подачу электронного тока со последующими параметрами: трехфазный, 20 кВт, 400 Гц.

По американским данным, станция контрбатарейной борьбы AN/TPS-61 работала в спектре L - спектре частот дециметровых длин волн, который соответствует спектру электрического диапазона от 1 ГГц до 2 ГГц (заметим, что заглавие этого частотного спектра - L - вышло от британского сокращения 20-сантиметрового рабочего спектра радиолокационных станций - Long-band). Согласно инфы, представленной в американских источниках, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPS-61 позволяла обнаруживать находящиеся в воздухе артиллерийские боеприпасы (обыденные и реактивные снаряды, минометные мины) и отдельные виды ракет на дальности до 30 км, а малая дальность действенного обнаружения целей составляла примерно 1,5 морских мили (около 2,78 км). При всем этом станция должна была обеспечивать обнаружение целей: по азимуту - радиальное (360 градусов), по высоте - более 20 тыщ футов (более 6096 метров). Точность же определения данных по найденным целям составляла: по азимуту - не ужаснее 2,7 градуса, а по дальности - менее 300 метров.

РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPS-61 позволяла обеспечивать эффективную работу по находящимся в воздухе боеприпасам артиллерии и ракетных войск, имеющих круговую скорость более 20 м/с. Также добавим, что данная РЛС контрбатарейной борьбы обеспечивала достаточно высочайший темп обновления данных по целям - на одно сканирование затрачивалось 4 секунды, в процессе которых передатчик станции успевал выслать 25 импульсов. Согласно инфы, представленной в упомянутом ранее отчете «Испытания AN/TPS-61 на предмет определения месторасположения вооружений противника» (AN/TPS-61 Hostile Weapon Location Test), приготовленном в августе 1973 года спецами подразделения «Оборонные и электрические системы» компании «Вестингауз Электрик Корпорейшн» для СВ США, новенькая станция контрбатарейной борьбы могла обеспечивать последующие рабочие режимы:

- передающее устройство - высочайшая и низкая мощность излучения;

- частота повторения импульсов - высочайшая либо низкая, неизменная либо переменная (в всех композициях);

- приемное устройство - обычный либо тестовый режим, вовне зависимости друг от друга - режимы MTI (индикатор передвигающихся целей), встроенный, STC «включен»/«выключен» (STC - от Sensitivity Time Control, в переводе с британского - «регулировка чувствительности по времени», она позволяет изменять чувствительность приемного устройства РЛС зависимо от дальности деяния станции);

- антенна станции - режим автоматического сканирования назначенного сектора либо работа в режиме «прожекторного поиска» под управлением оператора боевого расчета;

- средства отображения радиолокационной инфы (индикатор) - шкала спектра на индикаторе радиального обзора с плавной регулировкой с возможностью выбора расширенного (увеличенного) сектора на радиолокационном индикаторе со строчной разверткой (дальность-азимут).

Отображение вырабатываемой РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPS-61 радиолокационной инфы по целям - неприятельским снарядам и минам - производилось на индикаторе радиального обзора, поперечник которого составлял 16 дюймов (40,64 сантиметра), а точность отображения данных достигала по азимуту - 0,1 градуса либо 1,8 тысячной (единица измерения плоских углов, принятая в артиллерии), а по дальности - 0,1 морской мили либо 185,2 метра. Вот в таком виде макет многообещающей радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, который предполагалось принять на вооружение соответственных подразделений полевой артиллерии Сухопутных войск США, и поступил на тесты, проводившиеся в течение 9 недель объединенной группой профессионалов компании-разработчика и военнослужащих американской Армии.

Вобщем, до этого, чем приступить к полномасштабным испытаниям макета многообещающей РЛС контрбатарейной борьбы, разработанной методом модификации станции AN/TPS-61 для подразделений полевой артиллерии СВ США, спецы компании «Вестингауз Электрик Корпорейшн» решили провести подготовительный шаг испытаний - на полигоне Лаборатории военно-морских вооружений в Дальгрене, штат Вирджиния (Naval Weapon Laboratory, Dahlgren, Virginia). Выбор пал на этот полигон по той причине, что он размещался поблизости завода «Вестингауз Электрик Корпорейшн», который отвечал за доработку рассматриваемой нами радиолокационной станции под новые задачки. Не считая того, тут имелся достаточно весомый набор разных типовых и не очень целей, на которых создатель и намеревался обкатать измененный эталон РЛС.

В рамках испытаний на полигоне под Дальгреном южноамериканские спецы намеревались решить достаточно широкий диапазон задач, а конкретно:

- усовершенствовать операционные процедуры, проведение которых нужно при решении боевым расчетом РЛС контрбатарейной борьбы задач по назначению;

- отладить работу новых и доделанных подсистем измененной радиолокационной станции;

- проверить на практике положения теории обнаружения артиллерийских боеприпасов и определения на базе получаемых данных местопребывания огневых позиций артиллерии противника;

- выполнить классификацию процедур юстировки станции по азимуту;

- найти продуктивность разных режимов работы новейшей РЛС контрбатарейной борьбы;

- приготовить личный состав боевого расчета к работе с аппаратурой и разным оборудованием измененной станции;

- изучить особенности и нрав линии движения полета артиллерийского снаряда над аква поверхностью;

- проверить способности измененной РЛС в критериях, когда артиллерийский и минометный огнь ведется только с

огневых позиций, расположенных на высотах и в районах, где имеются бессчетные естественные и искусственные источники фоновых помех (башни, высотные строения, антенны и пр.);

- изучить особенности работы новейшей станции в критериях наличия бессчетных фоновых отражений от разных башен, высотных построек, мостов, антенн и т.п.

По оценкам американских профессионалов, полезность от этих подготовительных испытаний была бесспорной.

Во-1-х, создатели получили возможность на практике проверить способность доделанной под новые задачки радиолокационной станции обнаруживать на дальностях до 23 км артиллерийские снаряды калибром 5 дюймов (127 мм) и минометные мины калибром 81 мм.

Во-2-х, спецам удалось повысить надежность измененной РЛС перед главным шагом испытаний на полигоне военной базы Форт Силл.

В-3-х, создатели получили высшую оценку за скоординированное проведение различных по нраву испытаний.

В-4-х, в процессе подготовительного шага удалось приготовить доделанные процедуры представления результатов испытаний.

И, в конце концов, что важно - по результатам этих испытаний удалось очень уменьшить объем возможных «сюрпризов», которые могли бы появиться во время главного шага испытаний макета новейшей РЛС КББ на полигоне базы Форт Силл.

«Пробные» тесты заняли приблизительно четыре недели. Посреди остального, за этот период времени создатель сумел убрать целый ряд выявленных недочетов измененной РЛС, также приготовить боевой расчет станции, который потом был должен принять роль в главном шаге испытаний. При этом южноамериканские спецы пришли к заключению, что, даже невзирая на то, что окружающая среда и тактическая обстановка в месте проведения подготовительных испытаний не была обычной для работы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы (стрельба с одних и тех же огневых позиций - без их смены, прохождение траекторий полета артиллерийских снарядов над аква поверхностью, наличие бессчетных искусственных сооружений - источников фоновых шумов (помех) для станции), главные цели этого шага были достигнуты.

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.