Экспериментальный летательный аппарат БОР-6 (СССР)

Справедливости ради отметим, что изложенное обоснование возникновения БОР-6 является нашим предположением, хотя и разумно объясняющим все нюансы программки. У создателей нет способности сослаться на определенный документ, так как вся техно документация по всем без исключения БОРам недосягаема. Но только это предположение о причине возникновения программки БОР-6 (отработка неизменного и надежного канала связи для наведения боевых блоков) разъясняет время ее возникновения и тот факт, что в качестве платформы был избран конкретно БОР-4. Заметим, что к этому времени в СССР существовал целый ряд разных спускаемых аппаратов различных масс и габаритов (отделяемые отсеки галлактических кораблей, возвращаемые капсулы орбитальных станций и спутников фоторазведчиков, боеголовки МБР и т. д.), опробованных в космосе и применимых для постановки подобного опыта. Но они не годились для исследовательских работ: плазма вокруг боеголовки либо спускаемого аппарата другая...

Подчеркнем последующее. Если представить, что данные исследования проводились в рамках программки по созданию орбитального корабля «Буран», то трудно разъяснить два момента:

- система посадки «Бурана» (комплекс «Вымпел») вначале проектировалась с радиокоррекцией бортового комплекса после выхода орбитального корабля из плазмы;

- 1-ый полет БОРа-6 планировалось совершить на рубеже 1991-1992 годов, т е. через три года после первого удачного автоматического полета «Бурана» 15 ноября 1988 г. К этому моменту, если б не началось сворачивание программки «Энергия-Буран», 2-ой корабль (изделие 1.02) успел бы совершить несколько галлактических полетов, в т. ч. пилотируемых. Можно добавить, что к этому времени южноамериканские шаттлы сделали уже несколько 10-ов полетов.

Все же, при обнародовании (после 1992 г) самого факта существования программки БОР-6 и демонстрации его эталона в 2007 г на Столичном авиакосмическом салоне (в составе экспозиции ЛИИ), конкретно это - исследование многообещающей системы радиосвязи орбитального корабля «Буран» через плазму на участке спуска - указывалось в качестве главного предназначения аппарата. Потому в предстоящем повествовании мы возвращ;аемся в «официальную» - «бурановскую» - канву назначения БОР-6.

Плазменный участок (с подходящим радиомолчанием) при возвращении СА корабля «Союз» может продолжаться до 5 минут, но для «Бурана» ввиду более пологого понижения и наименьшей интенсивности торможения зона радиомолчания еще продолжительнее: в первом полете в ноябре 1988 г она длилась целых 18 минут. Что в этот момент происходило на борту корабля, тогда не знал никто. Потому естественно желание Центра управления полетом, как и разработчиков корабля, отыскать методы уменьшить зону радиомолчания при спуске либо в эталоне исключить ее совершенно. Но перед продолжением рассказа о БОР-6 выскажем очередное предположение, объясняющее острую необходимость в неизменной устойчивой радиосвязи с орбитальным кораблем, передвигающимся в верхних слоях атмосферы с большой гиперзвуковой скоростью. Для этого необходимо поначалу упомянуть о самой спорной и противоречивой страничке в ранешней истории «Бурана», получившей собирательное заглавие «нырок шаттла».

Одна из версий говорит, что предпосылкой принятия окончательного решения о разработке в Русском Союзе многоразовой галлактической системы «Энергия-Буран» являлся доклад, представленный Л. И. Брежневу М. В. Келдышем. В нем на базе проведенных в Институте прикладной механики АН СССР исследовательских работ была показана возможность нанесения американским шаттлом неожиданного ядерного удара по СССР. Создатели доклада Ю. Г. Сихарулидзе и Д. Е. Охоцимский сделали вывод, что американский шаттл при осуществлении маневра возврата с полу- либо одновитковой орбиты по трассе, проходящей с юга над Москвой и Ленинградом, в состоянии сделать некое понижение - «нырок» в атмосферу и скинуть ядерный заряд, парализовав систему боевого управления СССР.

Анализ всех качеств, связанных с «нырком шаттла», не является темой нашего повествования, но отметим одну увлекательную и очень важную деталь. По свидетельству Бориса Ивановича Сотникова, управляющего проектантами «Бурана» в НПО «Энергия», в техническом задании на наш многоразовый галлактический корабль заказчик (Министерство обороны) записал требование «обеспечить возможность «нырка» в атмосферу до высоты 80 км для решения особых военных задач». Что и было выполнено конструкторами. А это означало уже не обычное понижение в атмосфере перед посадкой, и не 20-минутное радиомолчание, а еще более долгое и энергичное маневрирование на гиперзвуковых скоростях в облаке плазмы, сопровождающееся к тому же выполнением реальной боевой задачки. А именно, Борис Иванович в интервью В. П. Лукашевичу в мае 2007 г. произнес:

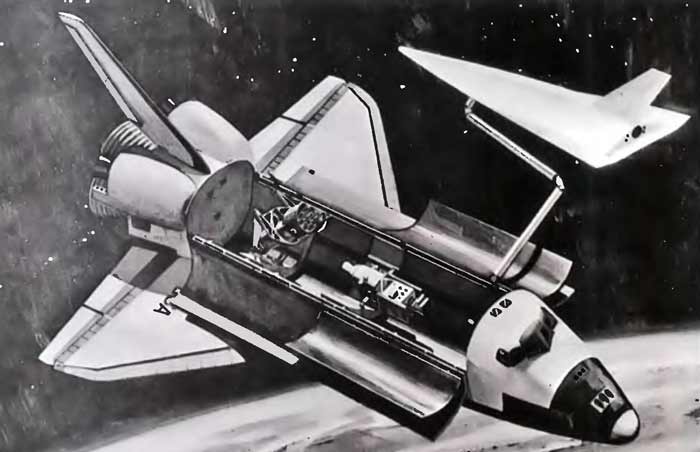

«Возможность "нырка" "Бурана" на 80 км была нами обеспечена. Все было просчитано. Показано (на бумаге, естественно), что все это может быть, и это было принято заказчиком проекта. Мы даже стали разрабатывать (уже не в нашем подразделении, а в подразделении Виталия Ильина) технические средства, дозволяющие что-то скинуть во время "нырка". Появился вариант аппарата типа БОР, который выбрасывался из отсека полезного груза и поражал заданную цель. Таковой небольшой боевой ракетоплан - на самом деле, крылатая бомба. После сброса она должна была заходить без каких-то маневров в крутое пикирование - задачка была как можно резвее долететь до цели».

Да, вот здесь уж без надежной радиосвязи совершенно никак не обойтись! Вроде бы то ни было, задачка обеспечения радиосвязи при движении на гиперзвуке в верхних слоях атмосферы была поставлена, и НПО «Энергия», ответственное за создание многоцелевой галлактической системы «Буран», принялось за решение этой проблемы. В процессе работ с привлечением других организаций по данной теме сложилась целая междуведомственная кооперация из компаний нескольких министерств. К работам также подключились ОКБ Столичного энергетического института (ОКБ МЭИ) и Центральный научно-исследовательский институт темной металлургии (ЦНИИчермет). Снутри конструкторского бюро НПО «Энергия» работы возглавила радиофизическая лаборатория под управлением Юрия Ходатаева.

Справедливости ради отметим, что изложенное обоснование возникновения БОР-6 является нашим предположением, хотя и разумно объясняющим все нюансы программки. У создателей нет способности сослаться на определенный документ, так как вся техно документация по всем без исключения БОРам недосягаема. Но только это предположение о причине возникновения программки БОР-6 (отработка неизменного и надежного канала связи для наведения боевых блоков) разъясняет время ее возникновения и тот факт, что в качестве платформы был избран конкретно БОР-4. Заметим, что к этому времени в СССР существовал целый ряд разных спускаемых аппаратов различных масс и габаритов (отделяемые отсеки галлактических кораблей, возвращаемые капсулы орбитальных станций и спутников фоторазведчиков, боеголовки МБР и т. д.), опробованных в космосе и применимых для постановки подобного опыта. Но они не годились для исследовательских работ: плазма вокруг боеголовки либо спускаемого аппарата другая...

Подчеркнем последующее. Если представить, что данные исследования проводились в рамках программки по созданию орбитального корабля «Буран», то трудно разъяснить два момента:

- система посадки «Бурана» (комплекс «Вымпел») вначале проектировалась с радиокоррекцией бортового комплекса после выхода орбитального корабля из плазмы;

- 1-ый полет БОРа-6 планировалось совершить на рубеже 1991-1992 годов, т е. через три года после первого удачного автоматического полета «Бурана» 15 ноября 1988 г. К этому моменту, если б не началось сворачивание программки «Энергия-Буран», 2-ой корабль (изделие 1.02) успел бы совершить несколько галлактических полетов, в т. ч. пилотируемых. Можно добавить, что к этому времени южноамериканские шаттлы сделали уже несколько 10-ов полетов.

Все же, при обнародовании (после 1992 г) самого факта существования программки БОР-6 и демонстрации его эталона в 2007 г на Столичном авиакосмическом салоне (в составе экспозиции ЛИИ), конкретно это - исследование многообещающей системы радиосвязи орбитального корабля «Буран» через плазму на участке спуска - указывалось в качестве главного предназначения аппарата. Потому в предстоящем повествовании мы возвращ;аемся в «официальную» - «бурановскую» - канву назначения БОР-6.

Плазменный участок (с подходящим радиомолчанием) при возвращении СА корабля «Союз» может продолжаться до 5 минут, но для «Бурана» ввиду более пологого понижения и наименьшей интенсивности торможения зона радиомолчания еще продолжительнее: в первом полете в ноябре 1988 г она длилась целых 18 минут. Что в этот момент происходило на борту корабля, тогда не знал никто. Потому естественно желание Центра управления полетом, как и разработчиков корабля, отыскать методы уменьшить зону радиомолчания при спуске либо в эталоне исключить ее совершенно. Но перед продолжением рассказа о БОР-6 выскажем очередное предположение, объясняющее острую необходимость в неизменной устойчивой радиосвязи с орбитальным кораблем, передвигающимся в верхних слоях атмосферы с большой гиперзвуковой скоростью. Для этого необходимо поначалу упомянуть о самой спорной и противоречивой страничке в ранешней истории «Бурана», получившей собирательное заглавие «нырок шаттла».

Одна из версий говорит, что предпосылкой принятия окончательного решения о разработке в Русском Союзе многоразовой галлактической системы «Энергия-Буран» являлся доклад, представленный Л. И. Брежневу М. В. Келдышем. В нем на базе проведенных в Институте прикладной механики АН СССР исследовательских работ была показана возможность нанесения американским шаттлом неожиданного ядерного удара по СССР. Создатели доклада Ю. Г. Сихарулидзе и Д. Е. Охоцимский сделали вывод, что американский шаттл при осуществлении маневра возврата с полу- либо одновитковой орбиты по трассе, проходящей с юга над Москвой и Ленинградом, в состоянии сделать некое понижение - «нырок» в атмосферу и скинуть ядерный заряд, парализовав систему боевого управления СССР.

Анализ всех качеств, связанных с «нырком шаттла», не является темой нашего повествования, но отметим одну увлекательную и очень важную деталь. По свидетельству Бориса Ивановича Сотникова, управляющего проектантами «Бурана» в НПО «Энергия», в техническом задании на наш многоразовый галлактический корабль заказчик (Министерство обороны) записал требование «обеспечить возможность «нырка» в атмосферу до высоты 80 км для решения особых военных задач». Что и было выполнено конструкторами. А это означало уже не обычное понижение в атмосфере перед посадкой, и не 20-минутное радиомолчание, а еще более долгое и энергичное маневрирование на гиперзвуковых скоростях в облаке плазмы, сопровождающееся к тому же выполнением реальной боевой задачки. А именно, Борис Иванович в интервью В. П. Лукашевичу в мае 2007 г. произнес:

«Возможность "нырка" "Бурана" на 80 км была нами обеспечена. Все было просчитано. Показано (на бумаге, естественно), что все это может быть, и это было принято заказчиком проекта. Мы даже стали разрабатывать (уже не в нашем подразделении, а в подразделении Виталия Ильина) технические средства, дозволяющие что-то скинуть во время "нырка". Появился вариант аппарата типа БОР, который выбрасывался из отсека полезного груза и поражал заданную цель. Таковой небольшой боевой ракетоплан - на самом деле, крылатая бомба. После сброса она должна была заходить без каких-то маневров в крутое пикирование - задачка была как можно резвее долететь до цели».

Да, вот здесь уж без надежной радиосвязи совершенно никак не обойтись! Вроде бы то ни было, задачка обеспечения радиосвязи при движении на гиперзвуке в верхних слоях атмосферы была поставлена, и НПО «Энергия», ответственное за создание многоцелевой галлактической системы «Буран», принялось за решение этой проблемы. В процессе работ с привлечением других организаций по данной теме сложилась целая междуведомственная кооперация из компаний нескольких министерств. К работам также подключились ОКБ Столичного энергетического института (ОКБ МЭИ) и Центральный научно-исследовательский институт темной металлургии (ЦНИИчермет). Снутри конструкторского бюро НПО «Энергия» работы возглавила радиофизическая лаборатория под управлением Юрия Ходатаева.

Работа началась с исследования всех узнаваемых способов воздействия на ударную плазму. Достаточно стремительно было установлено, что все имеющиеся способы неэффективны: стало ясно, что нужен принципно новый подход. И он был найден. Его смысл заключается не в борьбе с плазменной оболочкой самого аппарата, а в выносе специального тела за фронт головной ударной волны. Тогда и это тело, где расположены антенные устройства, имеет дело с своей плазменной оболочкой. При всем этом выбором формы выносного устройства можно достигнуть образования плазмы лишь на носке цилиндра, в зоне активного торможения газа. Конструкторы рассуждали последующим образом: при большенном радиусе затупления носка количество свободных электронов в плазме превосходит критичное значения для данной частоты радиосигнала и радиоизлучение антенн не может преодолеть экранирующего деяния плазменной оболочки. С уменьшением радиуса затупления уменьшается площадь плазмообразования, и концентрация свободных электронов падает. В итоге плазменная оболочка перестает быть препятствием для радиоволн.

На базе этого способа, получившего заглавие способа локального обтекания, и была разработана система радиосвязи через плазму для орбитального корабля «Буран». Для тесты новейшей системы радиосвязи и был сотворен экспериментальный аппарат БОР-6. Структура кооперации при разработке комплекса БОР-6 в миниатюре повторяла «бурановскую»: НПО «Энергия» отвечало за проект в целом и разрабатывала мотивированную бортовую аппаратуру (системы связи и выносные устройства), а предприятия МАП во главе с ЛИИ и ЦАГИ разрабатывали сам ракетоплан.

В процессе работ над комплексом БОР-6 был выполнен большой объем теоретических исследовательских работ и экспериментальной отработки частей системы, в каких приняли роль ведущие научно-исследовательские организации разных ведомств, наикрупнейшие спецы в области гиперзвуковой аэро- и газодинамики, аэромеханики, термообмена, радиофизики плазмы, радиотехники и т.д. В каждой из этих областей были решены новые сложные задачки. В ЦАГИ под управлением Владимира Нейланда был выполнен комплекс тестов, связанных с исследованием воздействия аэродинамических и термических потоков на выносные устройства, также на модели «Бурана» и БОР-6 с установленными на них выносными устройствами. Повышенное внимание было уделено отработке носовых частей БОР-6. И это не умопомрачительно - нрав обтекания (и аэродинамические моменты) с выносом в поток новых частей значительно изменялся по сопоставлению с БОР-4.

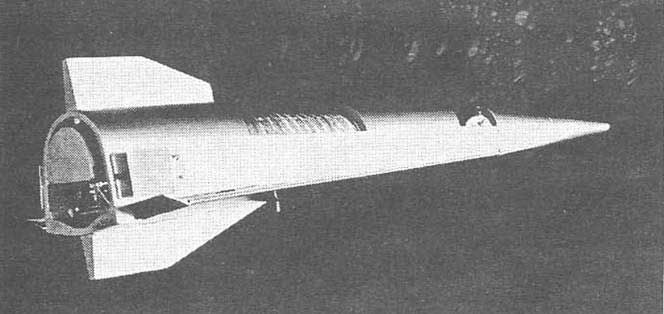

Наружняя форма аппарата БОР-6 повторяла обводы БОР-4, но при практически схожей массе (1400 кг у БОР-6 против 1450 кг у БОР-4) «шестой» был больше на четверть! Если возвратиться к орбитальному самолету «Спирали», то, пользуясь наружным сходством обоих аппаратов, выполненных по схеме «несущий корпус», можно с большой натяжкой сказать, что БОР-6 при длине 4766 мм был «уменьшенной копией ОС в масштабе 1:1,68».

Наименьший удельный вес БОР-6 разъяснялся тем, что в отличие от БОР-4, «шестой» не был всеполноценным галлактическим аппаратом. Программка его полета не предугадывала достижение первой галлактической скорости и выход на орбиту. Благодаря этому БОР-6 был лишен целого ряда бортовых систем, нужных для галлактического полета и следующего возвращения с орбиты. К примеру, на нем отсутствовала тормозная двигательная установка, но были сохранены газореактивная система управления и поворотные консоли крыла, которые обеспечивали самобалансировку аппарата на гиперзвуковых режимах. Невзирая на наименьшие скорости входа в плотные слои атмосферы и, соответственно, наименьшие термические потоки, аппарат был покрыт «традиционной» разовой уносимой (абляционной) теплозащитой. Разъяснение этому обычное - такая теплозащита была проще и еще дешевле.

Работа началась с исследования всех узнаваемых способов воздействия на ударную плазму. Достаточно стремительно было установлено, что все имеющиеся способы неэффективны: стало ясно, что нужен принципно новый подход. И он был найден. Его смысл заключается не в борьбе с плазменной оболочкой самого аппарата, а в выносе специального тела за фронт головной ударной волны. Тогда и это тело, где расположены антенные устройства, имеет дело с своей плазменной оболочкой. При всем этом выбором формы выносного устройства можно достигнуть образования плазмы лишь на носке цилиндра, в зоне активного торможения газа. Конструкторы рассуждали последующим образом: при большенном радиусе затупления носка количество свободных электронов в плазме превосходит критичное значения для данной частоты радиосигнала и радиоизлучение антенн не может преодолеть экранирующего деяния плазменной оболочки. С уменьшением радиуса затупления уменьшается площадь плазмообразования, и концентрация свободных электронов падает. В итоге плазменная оболочка перестает быть препятствием для радиоволн.

На базе этого способа, получившего заглавие способа локального обтекания, и была разработана система радиосвязи через плазму для орбитального корабля «Буран». Для тесты новейшей системы радиосвязи и был сотворен экспериментальный аппарат БОР-6. Структура кооперации при разработке комплекса БОР-6 в миниатюре повторяла «бурановскую»: НПО «Энергия» отвечало за проект в целом и разрабатывала мотивированную бортовую аппаратуру (системы связи и выносные устройства), а предприятия МАП во главе с ЛИИ и ЦАГИ разрабатывали сам ракетоплан.

В процессе работ над комплексом БОР-6 был выполнен большой объем теоретических исследовательских работ и экспериментальной отработки частей системы, в каких приняли роль ведущие научно-исследовательские организации разных ведомств, наикрупнейшие спецы в области гиперзвуковой аэро- и газодинамики, аэромеханики, термообмена, радиофизики плазмы, радиотехники и т.д. В каждой из этих областей были решены новые сложные задачки. В ЦАГИ под управлением Владимира Нейланда был выполнен комплекс тестов, связанных с исследованием воздействия аэродинамических и термических потоков на выносные устройства, также на модели «Бурана» и БОР-6 с установленными на них выносными устройствами. Повышенное внимание было уделено отработке носовых частей БОР-6. И это не умопомрачительно - нрав обтекания (и аэродинамические моменты) с выносом в поток новых частей значительно изменялся по сопоставлению с БОР-4.

Наружняя форма аппарата БОР-6 повторяла обводы БОР-4, но при практически схожей массе (1400 кг у БОР-6 против 1450 кг у БОР-4) «шестой» был больше на четверть! Если возвратиться к орбитальному самолету «Спирали», то, пользуясь наружным сходством обоих аппаратов, выполненных по схеме «несущий корпус», можно с большой натяжкой сказать, что БОР-6 при длине 4766 мм был «уменьшенной копией ОС в масштабе 1:1,68».

Наименьший удельный вес БОР-6 разъяснялся тем, что в отличие от БОР-4, «шестой» не был всеполноценным галлактическим аппаратом. Программка его полета не предугадывала достижение первой галлактической скорости и выход на орбиту. Благодаря этому БОР-6 был лишен целого ряда бортовых систем, нужных для галлактического полета и следующего возвращения с орбиты. К примеру, на нем отсутствовала тормозная двигательная установка, но были сохранены газореактивная система управления и поворотные консоли крыла, которые обеспечивали самобалансировку аппарата на гиперзвуковых режимах. Невзирая на наименьшие скорости входа в плотные слои атмосферы и, соответственно, наименьшие термические потоки, аппарат был покрыт «традиционной» разовой уносимой (абляционной) теплозащитой. Разъяснение этому обычное - такая теплозащита была проще и еще дешевле.

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

02 июнь 2025, Понедельник

Проект боевого комплекса ДП самолет «130» и «136» (Ту-130 «Звезда») (СССР)

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.