Стратегический бомбардировщик М-50 (СССР)

Посреди 1950-х годов в СССР, США и Англии начался процесс перевооружения войск противовоздушной обороны зенитно-ракетными комплексами, также сверхзвуковыми истребителями-перехватчиками, способными достигать скоростей, в два раза превосходящих скорость звука, и потолка в 18-20 км. В этих критериях даже более совершенные реактивные межконтинентальные бомбовозы М-4, М-6 (3М) и Ту-95 начали утрачивать свою неуязвимость, потребовалось создание более нынешних стратегических самолетов, способных просачиваться в воздушное место государств, имеющих на вооружении зенитно-ракетные комплексы и сверхзвуковую истребительную авиацию. В 1956 г. в ОКБ Мясищева началось создание стратегического самолета с межконтинентальной дальностью М-50, созданного для подмены бомбовоза 3М.

Посреди 1950-х годов в СССР, США и Англии начался процесс перевооружения войск противовоздушной обороны зенитно-ракетными комплексами, также сверхзвуковыми истребителями-перехватчиками, способными достигать скоростей, в два раза превосходящих скорость звука, и потолка в 18-20 км. В этих критериях даже более совершенные реактивные межконтинентальные бомбовозы М-4, М-6 (3М) и Ту-95 начали утрачивать свою неуязвимость, потребовалось создание более нынешних стратегических самолетов, способных просачиваться в воздушное место государств, имеющих на вооружении зенитно-ракетные комплексы и сверхзвуковую истребительную авиацию. В 1956 г. в ОКБ Мясищева началось создание стратегического самолета с межконтинентальной дальностью М-50, созданного для подмены бомбовоза 3М.

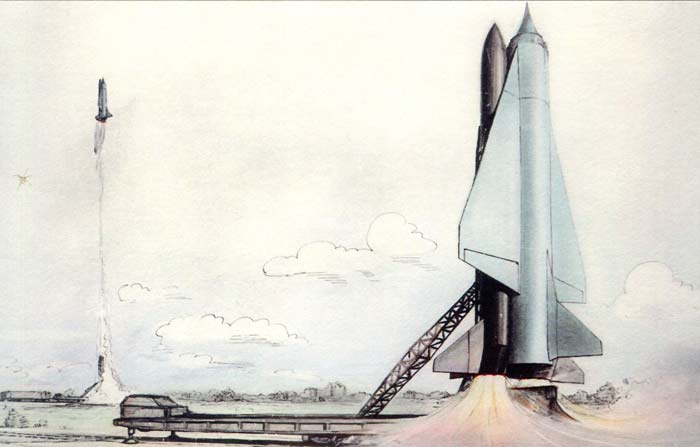

В сравнимо маленький срок был спроектирован и построен эксклюзивный по тем временам летательный аппарат, рассчитанный на достижение скорости, близкой к М=2, и межконтинентальной дальности полета. Решающую роль в разработке бомбовоза М-50 сыграли такие спецы ОКБ Мясищева, как Л.Л.Селяков (главный конструктор М-50), И.И.Балабух, И.Б. Заславский, Л.М.Роднянский, В.А.Стопачинский, В.А.Федотов. В работах по программке учавствовали и наикрупнейшие ученые ЦАГИ М.В.Келдыш, А.И.Макаревский, Г.С.Бюшгенс и другие. Вместе с ЦАГИ было проанализировано более 30 вариантов аэродинамической сборки самолета, прорабатывался, а именно, самолет, выполненный по схеме «утка» с узким (относительная толщина 3,5-3,7%) треугольным крылом, стреловидным цельноповоротным горизонтальным и вертикальным оперением. Конструкция самолета обеспечивала возможность долгого полета на малой высоте с большой скоростью.

Крыло было выполнено с внедрением цельных упрессованных панелей. Горючее расположено не только лишь в фюзеляжных баках, да и под треугольным крылом, двухкилевым оперением и 4-мя движками на подкрыльевых пилонах, а также бомбовоз М-50, выполненный по обычной схеме со стреловидным крылом, 2-мя движками на подкрыльевых пилонах и 2-мя – на маленьких пилонах в хвостовой части фюзеляжа. «Вздыбливающаяся» передняя четырехколесная телега велосипедного шасси при достижении определенной скорости на разбеге поворачивалась вокруг оси, при всем этом передняя пара колес подымалась ввысь, угол атаки увеличивался и длина разбега существенно уменьшалась.

Для торможения самолета при пробеге применялась четыре лыжеподобные железные балки, с помощью гидравлической системы прижимавшиеся к «бетонке». Прорабатывался также вариант сброса после взлета 2-ух колес каждой стойки: посадочный вес существенно меньше взлетного, и при посадке возможно обойтись 4-мя колесами заместо восьми, но опаски конструкторов вызвала возможность разрушения сброшенными колесами аэродромных сооружений. В первый раз в практике российского самолетостроения использована аналоговая стопроцентно автоматическая ЭДСУ (на первом опытнейшем самолете дублировалась жесткой механической проводкой, которую в предстоящем предполагалось демонтировать).

Вместе с ЦАГИ была разработана автоматическая система, которая регулировала положение ЦТ самолета при переходе на сверхзвуковой режим перекачкой горючего фюзеляжных баков. Имелась автоматическая система обеспечения стойкости. Электронная система переменного тока. Экипаж самолета М-50 состоял из 2-ух человек, сидячих тандемом в кабине «истребительного» типа. Для отработки системы управления на разных режимах полета в ОКБ был сотворен стенд-тренажер.

Бомбовое вооружение наибольшей массой до 30 т располагалось в крупногабаритном грузоотсеке, где предполагалось также подвешивать и управляемую сверхзвуковую крылатую ракету М-61 со раскладными плоскостями, имеющую дальность запуска до 1000 км и также создававшуюся в ОКБ Мясищева. Прорабатывалась и возможность оснащения самолета тяжеленной крылатой ракетой РСС П.В.Цыбина. На первом опытнейшем самолете оборонительное вооружение отсутствовало, на серийных воздушных судах предполагалось применение кормовой пушечной установки с удаленным управлением. В качестве силовой установки планировалось использовать ТРДФ, «16-17» (4 х 17 000 кгс), разработанные под управлением П.Зубца, которые должны были иметь выдающуюся по тем временам топливную экономичность (удельный расход горючего при М=1,8 был должен составить 1,1-1,2 кг/даН. ч). Но из-за недоведенности мотора на опытнейшем самолете в качестве временной меры были установлены ТРДДФ Добрынина: на пилонах под крылом были установлены два ТРДФ ВД-7 с форсажными камерами (2 х 14 000 кгс), два бесфорсажных мотора ВД-7Б (2 х 9750 кгс) расположили на концевых частях крыла (прорабатывался и вариант оснащения самолета многообещающими движками В. Добрынина ВД-10).

Осенью 1958 г. бомбовоз М-50 в разобранном виде на барже по Москве-реке был доставлен из Филей на аэродром ЛИИ в Жуковском. 1-ый полет опытнейшего самолета состоялся 27 октября 1959 г. (летали Н.И.Горяинов и А.С.Липко). 9 июля 1961 г. самолет М-50 был красиво продемонстрирован на воздушном параде в Москве (это был последний полет бомбовоза М-50). В процессе летных испытаний из-за отсутствия проектных движков сверхзвуковая скорость достигнута не была (было получено только М=0,99).

Скоро после начала работ над бомбовозом М-50 ОКБ приступило к созданию его модификации – М-52, имеющей усовершенствованное ракетное вооружение (4 УР размещались по бортам фюзеляжа в согласовании с правилом площадей и в малозначительной степени усугубляли аэродинамику бомбовоза), концевые движки, также установленные на пилонах, вертикальное оперение с рулем поворота, маленькие доп горизонтальные плоскости на конце киля, штангу дозаправки в носовой части и экипаж, увеличенный до 4 человек. Самолет, снаряженный «штатными» ТРДФ «16-17», был рассчитан как на крейсерский полет со сверхзвуковой скоростью на большой высоте, так и на прорыв ПВО противника на малых высотах (в первый раз в мире для стратегического бомбовоза ставилась схожая задачка). М-52 был построен в 1959 г., но не испытывался ввиду закрытия в 1960 г. ОКБ В.М. Мясищева. Длительное время он хранился на стоянке ЭМЗ и был разобран на металл в конце 1970-х годов.

Прорабатывался также проект М-54, имеющий крыло модифицированной в плане формы и несколько другое размещение мотогондол. Предстоящим развитием самолетов М-50 и М-52 явился бомбовоз М-56, техническое проектирование которого было начато в 1959 г. Самолет предполагалось выполнить по схеме «утка» с несущим широким фюзеляжем, по краям которого устанавливались 6 движков ВК-15 В.Климова в 2-ух «пакетах», к которым крепились маленькие поворотные консоли. ПТО, свободно ориентирующееся на дозвуковых скоростях, было вынесено далековато вперед. Наибольшая расчетная скорость соответствовала М=3,25, наибольшая дальность полета – 10 000-12 000 км. Был построен натурный макет нового самолета, также летающие радиоуправляемые модели бомбовоза. На базе бомбовоза М-56 предполагалось сделать пассажирский сверхзвуковой самолет М-53 (прорабатывалось несколько вариантов таковой машины). Но свертывание работ по пилотируемой авиации и расформирование ОКБ В.М. Мясищева положили конец работам по М-56 и его модификациям.

В конце 50-х гг. в авиационной прессе (к примеру, в Aviation Week от 1 декабря 1958г.) появились гипотетичные картинки "русского бомбовоза с ядерной силовой установкой", снаружи очень похожего с М-50. Скорее всего, западные специалисты сопоставляли информацию о М-50 с престижной в то время темой о ядерных авиадвигателях. Тем временем в ОКБ Мясищева под шифром М-60 вправду разрабатывался, самолет с ядерной силовой установкой, которую проектировало ОКБ A.Люльки. Эта машина не вышла за стадию проекта.

Тактико-технические свойства бомбовоза М-50 Размах крыла, м 35.10 Длина самолета, м 57.48 Высота самолета, м 8.25 Площадь крыла, м2 290.60 Масса, кг пустого самолета 85000 обычная взлетная 175000 наибольшая взлетная 200000 Тип двигателя 2 ТРДФ ВД-7М + 2 ТРД ВД-7Б Тяга, кН 2 х 156,90 + 2 х 92,12 Наибольшая скорость 1950 Крейсерская скорость 1500 Практическая дальность 7400 Боевой радиус деяния Практический потолок 16500 Экипаж, чел 2 Вооружение: 20000 (в перегруз 30000) кг свободнопадающих бомб большой мощи в фюзеляжном отсеке. На первом опытнейшем самолете оборонительное вооружение отсутствовало. На серийных воздушных судах предполагалось применение кормовой пушечной установки с удаленным управлением.

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.