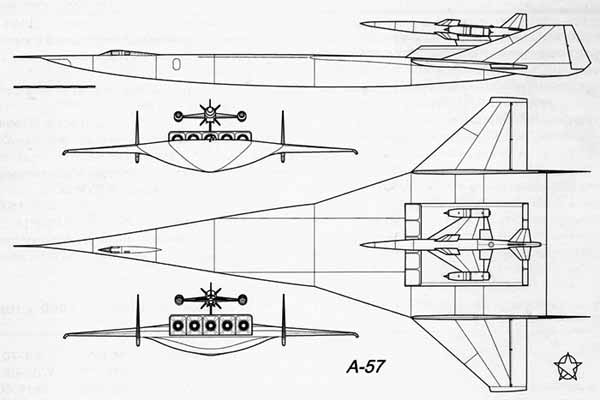

Проект стратегического бомбардировщика А-57 (СССР)

В 1955 г. конструктором Р.Бартини был разработан проект сверхзвукового лодки-бомбардировщика средней дальности А-55, который по ряду обстоятельств был отклонен. Предстоящим развитием А-55 стал проект стратегического бомбовоза и ракетоносца А-57 с экипажем из 3-х человек, предложенный Р.Л.Бартини в 1958 году. Для действенного решения задач, стоящих перед стратегической авиацией, её боевые средства должны были обеспечивать: достижение хоть какой точки на местности противника; меньшую уязвимость орудия от средств ПВО противника; более сокрытый подход к цели; возможность подхода к цели с всех тактически прибыльных направлений; независимость от стационарных дорогостоящих взлетно-посадочных полос и стартовых площадок. Для ублажения этим требованиям была разработана авиационно-ракетная система, состоящая из самолёта-носителя и самолёта-снаряда либо, по нынешней терминологии, крылатой ракеты.

В 1955 г. конструктором Р.Бартини был разработан проект сверхзвукового лодки-бомбардировщика средней дальности А-55, который по ряду обстоятельств был отклонен. Предстоящим развитием А-55 стал проект стратегического бомбовоза и ракетоносца А-57 с экипажем из 3-х человек, предложенный Р.Л.Бартини в 1958 году. Для действенного решения задач, стоящих перед стратегической авиацией, её боевые средства должны были обеспечивать: достижение хоть какой точки на местности противника; меньшую уязвимость орудия от средств ПВО противника; более сокрытый подход к цели; возможность подхода к цели с всех тактически прибыльных направлений; независимость от стационарных дорогостоящих взлетно-посадочных полос и стартовых площадок. Для ублажения этим требованиям была разработана авиационно-ракетная система, состоящая из самолёта-носителя и самолёта-снаряда либо, по нынешней терминологии, крылатой ракеты.

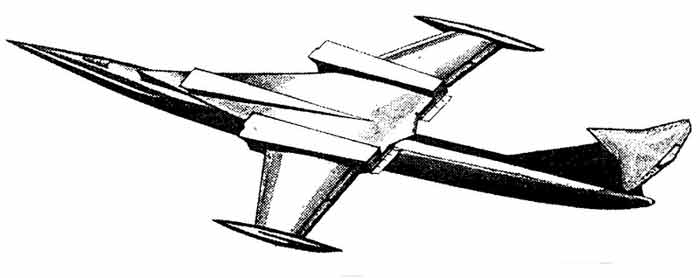

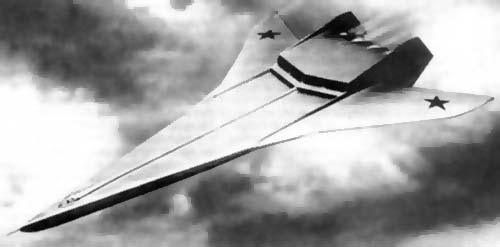

Аэродинамическая сборка А-57, выполненная по схеме летающего крыла переменной стреловидности по размаху, отличалась от предшественника А-55 более технологичными для производства формами. Передняя кромка крыла, угол стреловидности которой плавненько изменялся от корневой части к концевой, стала ступенчатой, что при сохранении аэродинамических черт упрощало сборку несущей поверхности. Такая аэродинамическая сборка послужила основой для целого семейства самолётов. Необходимо подчеркнуть, что аэродинамическое качество самолёта А-57, подтвержденное экспериментальными исследовательскими работами, при дозвуковых скоростях было не ниже 7, а при сверхзвуковой, соответственной числу М=2,5, достигало 6,75. Для середины 1950-х годов это были достаточно огромные значения. Для сопоставления: у сверхзвукового аэробуса Ту-144 этот параметр достигал величины 8,2, а у «Конкорда» - немногим больше 7.

«Самобалансирующееся» крыло (балансировка достигалась круткой по размаху) с наименьшим суммарным волновым и индуктивным сопротивлением имело в центре суперкритический выпуклый вниз профиль, а на концах - выпуклый ввысь. В те годы предполагалось, что при первом же ударе противник выведет из строя значительную часть бетонированных взлетно-посадочных полос аэродромов, потому на А-57, как и на его предшественнике, предусмотрели шасси, обеспечивавшее взлет и посадку с воды, грунта и снега. А-57 при весе 250 тонн мог взмывать с хоть какого грунтового аэродрома со взлетно-посадочной полосой длиной более 3000 метров, а если имелась ровненькая заснеженная полоса протяженностью 3600 метров, то и при весе 400 тонн, при этом без внедрения стартовых ускорителей.

Для взлета с воды предназначалось лыжно-крыльевое шасси, состоявшее из гидролыжи и подводных крыльев. При всем этом требовалась акватория длиной 2100 метров. Спецы Сиб-НИА и ЦАГИ провели исследования в гидроканале ЦАГИ, обосновав возможность не только лишь долгого пребывания А-57 на плаву, да и возможность его эксплуатации в открытом море при существенном волнении.

Хотя А-57 мог наносить удары авиабомбами, главной его ударной силой числился самолёт-снаряд РСС, размещавшийся на «спине» носителя. Эта крылатая ракета была разработана в ОКБ-256 под управлением П.В.Цыбина на базе стратегического лазутчика РСР и по своим геометрическим чертам вполне соответствовала последнему. Но этот вариант авиационно-ракетной системы Бартини считал промежным, так как планировалось поменять массивный и создававший дополнительное аэродинамическое сопротивление РСС на «самолет-снаряд с баллистической ракетой на конечном участке траектории» его полета к цели».

Чтоб добиться данных характеристик для самолёта 1-го аэродинамического совершенства планера было недостаточно, требовались высокоэкономичные и массивные турбореактивные движки. В этом направлении в Русском Союзе работали конструкторские бюро Владимира Добрынина, Николая Кузнецова, Архипа Люльки и Александра Микулина. Больших фурроров достигнул коллектив ОКБ-276, возглавлявшийся Кузнецовым, предложивший проект мотора НК-10Б (П10-Б) с форсажной тягой 24000 кг. По оценкам конструктора А-57, с пятью такими движками самолёт мог летать с крейсерской скоростью 2500 км в час и подниматься на высоту 24000 метров. Взлетный вес А-57 был должен составлять 270-305 тонн, большой припас горючего позволял самолёту покрывать большие расстояния.

Как надо из «Материала к проекту самолета А-57», были получены последующие главные лётно-технические данные системы: Радиус деяния самолёта-носителя с боевой нагрузкой 5 тонн: - при взлетном весе 270 тонн без дозаправок -6000-6500 км; - при одной дозаправке в воздухе - 8000-9000 км; - при одной дозаправке в воздухе и одной дозаправке от подводной лодки при полете к цели -12000-14000 км. Радиус деяния самолета-носителя с самолетом снарядом РСС весом 21 тонна: - при взлетном весе 270 тонн без дозаправок с боевым зарядом 5 тонн - 8000-8500 км; - при взлетном весе 270 тонн без дозаправок с боевым зарядом 1,7 тонны - 13000-13500 км; - при одной дозаправке в воздухе с боевым зарядом 5 тонн - 10500-11500 км; - при одной дозаправке в воздухе с боевым зарядом 1,7 тонны - 15500-16500 км; - при одной дозаправке в воздухе и одной дозаправке от подводной лодки при полете к цели с боевым зарядом 5 тонн - 14000-16000 км. - при одной дозаправке в воздухе и одной дозаправке от подводной лодки при полете к цели с боевым зарядом 1,7 тонны - 14000-16000 км. Крейсерская скорость полета самолета-носителя - 2500 км/ч. Скорость полета самолета-носителя в районе цели при наивысшем форсаже движков -3000 км/ч. Высота полета самолета в районе цели: - на крейсерском режиме - 19000-20000 м - на наивысшем форсажном режиме - 23000-24000 м. Посадочная скорость - 220-240 км/ч. Взлетный вес обычный - 270 т. Наибольший полетный вес - 400 т (после дозаправки в воздухе)

Анализ лётно-технических данных сборки самолета А-57 позволяет сделать последующие выводы: - Система позволяет поражать всякую точку Земного шара из хоть какой точки нашей страны. - Приобретенные радиусы деяния обеспечивают возможность выбора маршрута полета к цели с более уязвимых и слабозащищенных направлений, по мере надобности обходя массивные узлы ПВО противника. - Применение в качестве главного орудия поражения самолета-снаряда и самолета-снаряда с баллистической ракетой на конечном участке позволяет самолету-носителю не заходить в зону деяния ПВО противника и обеспечивает скрытность подхода самолета-снаряда к цели. - Скорость и высота полета самолета-носителя и его оборонительное вооружение существенно увеличивают неуязвимость самолета. - Сборка и размеры самолета-носителя позволяют использовать разные виды реактивного и обыденного вооружения. - Состав оборудования и летно-технические данные обеспечивают внедрение самолета в качестве стратегического лазутчика (в главном варианте) и разведчика-целеуказателя в интересах боевых действий Военно-морского флота. - Способность самолета базироваться на грунт, снег, лед и воду делает его, практически, безаэродромным самолетом, обеспечивая широкий аэродромный маневр и неуязвимость мест базирования. - Мореходные свойства самолета позволяют обеспечивать обширное взаимодействие с надводными кораблями и подводными лодками как при выполнении самостоятельных операций (дозаправка в море), так и при действиях вместе с ВМФ.

Не считая этого, размерность и сборка самолёта А-57 позволяют без коренных переделок установить на нем атомные движки. Осознавая, что движок НК-10Б в обещанные сроки может не показаться, конструкторы посчитали вероятным на первом шаге сотворения самолета А-57 поменять их наименее сильными НК-6.

На базе А-57 были спроектированы лазутчик Р-57 и его вариант Р-57-АЛ с ядерной силовой установкой, разрабатывавшейся под управлением А.М.Люльки. Прямо за этим, в 1958 году, были изготовлены предложения по ядерному морскому бомбовозу А-58. Особенностью Р-57 являлась возможность использования его как без помощи других (в данном случае он оснащался подходящим фотооборудованием), так и в системе с самолетом-разведчиком РСР, чьи габариты и вес были подобны крылатой ракете РСС. Дальность полета самолета РСР в пилотируемом варианте составляла 6000, а в беспилотном - 8000 км.

Для проверки заявленных Бартини лётно-технических данных самолёта А-57 по указанию председателя ГКАТ была сотворена особая комиссия из представителей ЦАГИ, ЦИАМ, НИИ-1, ОКБ-156 и ОКБ-23. Итогом ее работы стали советы по практическому воплощению рассмотренного предложения. 2-ой раз предложение Роберта Людвиговича рассматривалось спецами ГКАТ сначала 1958 года и было отклонено. Вид машины очевидно не вписывался в их понятие самолёта грядущего. Быть может, им не хватало видения перспективы, поточнее желания ее созидать, так как беспокойство и риск не предусматривались их должностными инструкциями. А быть может все еще проще, межконтинентальные баллистические ракеты становились реальностью, и конкурировать с ними в те годы было ни к чему.

Существует версия, что с проектом самолета А-55 случаем познакомился маршал Г.К.Жуков, возглавлявший с 1955 по 1957 год Министерство обороны СССР. Конкретно он вызвал к себе Бартини и достигнул организации в Москве нового конструкторского бюро, но после его отставки разработку А-57 под различными предлогами закончили. Тогда Р.Л.Бартини обратился в ГКАТ с предложением продолжить разработку машины в ОКБ-23 под управлением В.М.Мясищева, но и снова наткнулся на противодействие. Основным аргументом ведущих профессионалов ГКАТ сейчас стало крыло большой площади (745 м) из-за чего росла дальность обнаружения бомбовоза (кстати, при практически в два раза большей взлетной массе по сопоставлению с межконтинентальным бомбовозом Ту-95 омываемая поверхность А-57 была больше только в 1,3 раза). В конечном итоге Научно-технический совет ГКАТ рекомендовал более кропотливо доказать технические предложения проекта, разработав поначалу экспериментальный самолет весом 15-20 тонн.

Возражая бюрократам, Бартини в письме от 28 марта 1958 года докладывал: «Ни вес конструкции А-57, ни размеры не выходят за границы величин, которые имеют самолёты, уже освоенные индустрией. Оборудование самолёта не много находится в зависимости от его конструкции. Главные отличия А-57 от других самолётов старенькой схемы состоят в том, что при тех же размерах и весах конструкции в А-57 можно залить, в случае необходимости, большее количество горючего и этим прирастить весовую отдачу по топливу».

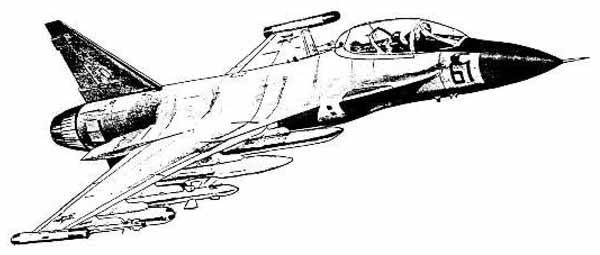

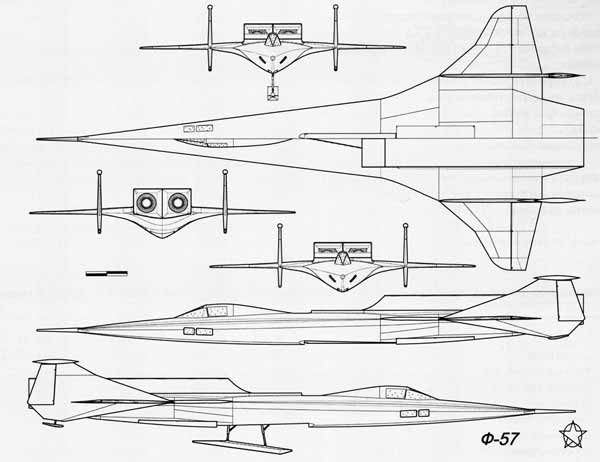

Видимо поняв, что «бюрократическую машину» в лоб не возьмешь, Бартини пошел обходным методом, предложив проект далекого бомбардировщиков Е-57 по аналогичной А-57 схеме. Да и этот документ остался без внимания управления ГКАТ. Но Роберт Людвигович не запамятовал советы научно-технического совета ГКАТ и взялся за наименее принципиальный проект фронтового бомбовоза Ф-57 весом 25 тонн. Расчеты проявили, что с 2-мя многообещающими турбореактивными движками ВК-13 тягой по 10000 кгс этот самолёт сумеет летать с крейсерской скоростью 2500 км час (посадочная - 260 км в час) на расстояние более 2800 км, а при перегрузочном взлетном весе - и до 4100 км. Самолет, как и его предшественники, был должен эксплуатироваться с грунтовых ВПП и имел убирающееся лыжное шасси. Главную нагрузку принимала центральная лыжа, расположенная поблизости центра масс, две поддерживающие лыжи располагались под килями самолета. Бомбовая нагрузка Ф-57 достигала 1500 кг (10 бомб по 100 кг либо одна 1500 кг)

В одной из справок ГКАТ говорилось, что самолет «наиболее много удовлетворяет тактико-техническим требованиям Военно-воздушных сил к фронтовому разведчику». Казалось «лед тронулся», даже избрали завод № 30 (потом -«Знамя труда») для постройки Ф-57. Но скоро ситуация резко поменялась. Правительство страны взяло курс на резкое сокращение вооруженных сил, в том числе и Военно-воздушных сил. Многие авиационные предприятия переориентировались на изготовка ракетной техники, и проект Ф-57 был закрыт. Но труды Бартини по А-57 не пропали даром. Когда в ОКБ А.Н.Туполева началась разработка сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, то документацию, касающуюся стратегического ракетоносца-бомбардировщика переслали из Новосибирска в Москву.

Наряду с работами Бартини, исследования по выбору аэродинамических компоновок томных сверхзвуковых самолетов проводились и в ОКБ-23 под управлением В.М.Мясищева, где к началу 1960-х годов достигнули увлекательных результатов. Поначалу там был сотворен стратегический самолет-бомбардировщик М-50 с треугольным крылом, а после окончания работы первой комиссии ГКАТ по проекту А-57 в ОКБ-23 начали разрабатывать самолет «57» (М-57), умопомрачительно схожий на машину Бартини. Сначала я это разъяснял законами развитием техники, но после возникновения инфы об ознакомлении служащих ОКБ-23 с проектом А-57 все стало на свои места.

Описание бомбовоза А-57 Самолёт А-57 представлял собой летающее крыло удлинением 1,33 с переменной стреловидностью по фронтальной кромке, уменьшающейся к концам несущей поверхности с 81 градуса 35 минут до 45 градусов. Планер разделялся на корпус (центральная часть крыла с кабиной экипажа), консоли и кили. Центральная часть крыла имела геометрическую крутку, увеличивавшуюся от +1 градуса в плоскости симметрии до +2 градусов в сечении у первого излома фронтальной кромки, а потом уменьшавшуюся до нуля. Отъемная часть крыла имела отрицательную геометрическую крутку, изменявшуюся от нуля до -4 градусов на концах. Крыло набрано из профилей серии R с относительной шириной, уменьшавшейся с 6,3 процента в плоскости симметрии до 4 процентов у первого излома фронтальной кромки.

Вертикальное оперение состояло из 2-ух килей с рулями направления, делившими крыло на центральную часть и консоли, на которых размещались элевоны. Рули высоты находились меж килями. На верхней поверхности крыла меж килями помещался блок силовой установки из 5 турбореактивных движков НК-10Б и сверхзвукового воздухозаборного устройства.

Взлетно-посадочное устройство состояло из главной лыжи, расположенной впереди центра масс и воспринимавшей 75 процентов стояночной нагрузки, и 2-ух кормовых лыж, расположенных на нижних частях килей. В полете основная лыжа убиралась вовнутрь корпуса, а кормовые неубирающиеся опоры запирались обтекателями. Основная и кормовые лыжи имели подводные крылья, обеспечивавшие взлет и посадку на воду. Посадка и взлет с земли осуществлялась с помощью железных полозов, размещенных на нижних поверхностях лыж и охлаждавшихся методом испарения жидкости заливавшейся в рубахи полозов. Для понижения коэффициента трения при взлете с земли предусмотрена подача жидкости на поверхность скольжения полоза.

Пилотажно-навигационное оборудование выполнено в виде комплекса автоматической системы самолетовождения и бомбометания (КАСС), обеспечивавшего наивысшую автоматизацию всех шагов полета. В варианте лазутчика (Р-57) самолет оснащался аэрофотоаппаратами и станцией радиолокационной разведки «Ромб-4».

Оборонительное вооружение включало аппаратуру для угнетения РЛС зенитных управляемых ракет и зенитной артиллерии, РЛС прицеливания и перехвата систем наведения ракет классов «воздух-воздух» и «земля-воздух». Для пассивной защиты предназначались постановщик помех РЛС обнаружения и наведения истребителей и зенитных управляемых ракет в задней полусфере самолета «Автомат-2», также турбореактивные снаряды ТРС-45 - для защиты фронтальной полусферы носителя. Наступательное вооружение состояло из одной крылатой ракеты РСС, в корпусе имелся термо-стабилизированный грузовой отсек для размещения термоядерной бомбы «244Н» (тип «6») весом 3000 кг.

Тактико-технические свойства А-57 Движки - НК-10Б тяга взлетная, кгс - 5x24000 Размах крыла, м - 31,5 Длина, м - 71,3 Площадь крыла, м - 745 Взлетный вес, т - обычный - 200 - перегрузочный - 305 Вес пустого самолета, т - 87 Вес горючего, т - обычный - 108 - перегрузочный - 308 Бомбовая нагрузка, т - 5 Скорость расчетная, км/ч - наибольшая - 3000 - крейсерская - 2500 Практический потолок, км - 23-24 Радиус деяния, км - без дозаправки - 6000-6500 - с одной дозаправкой в полете - 8000-9000 - с одной дозаправкой в полете и с одной дозаправкой от подводной лодки - 12000-14000 Дальность, км - при перегрузочном взлетном весе 14500-15000 Экипаж, чел. - 3

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.