Опытный танк Т-34-85 обр. 1960 г. («Объект 135») (СССР)

Танк Т-34-85 обр. 1960 г. представлял собой улучшенный Т-34-85 обр. 1944 г. периода Величавой Российскей войны, разработанный в КБ завода №112 «Красное Сормово» в Горьком (сейчас Нижний Новгород) под управлением головного конструктора завода В.В. Крылова в январе 1944 г. Техно документация на машину потом была утверждена головным заводом №183 в Нижнем Тагиле (главный конструктор - А.А. Морозов). Танк был принят на вооружение Красноватой Армии постановлением ГКО №5020 от 23 января 1944 г и выполнялся на заводах №183, №112 «Красное Сормово» и №174 в Омске с марта 1944 г по декабрь 1946 г В период после войны фабрики индустрии выпустили 5742 танка.

Танк Т-34-85 обр. 1960 г. представлял собой улучшенный Т-34-85 обр. 1944 г. периода Величавой Российскей войны, разработанный в КБ завода №112 «Красное Сормово» в Горьком (сейчас Нижний Новгород) под управлением головного конструктора завода В.В. Крылова в январе 1944 г. Техно документация на машину потом была утверждена головным заводом №183 в Нижнем Тагиле (главный конструктор - А.А. Морозов). Танк был принят на вооружение Красноватой Армии постановлением ГКО №5020 от 23 января 1944 г и выполнялся на заводах №183, №112 «Красное Сормово» и №174 в Омске с марта 1944 г по декабрь 1946 г В период после войны фабрики индустрии выпустили 5742 танка.

В 1947 г машине было присвоено заводское обозначение «Объект 135», а в 1950-х гг она не один раз подвергалась модернизации, которая выполнялась на заводах полгого ремонта Министерства обороны СССР. Мероприятия по модернизации (направленные на улучшение характеристик боевых и технических черт, увеличение надежности узлов и агрегатов танка, удобства его обслуживания) по заданию ГБТУ разработали ЦЭЗ №1 и ВНИИ-100. Окончательную отработку чертежно-технической документации по модернизации, которая была утверждена в 1960 г, выполнило КБ завода №183 в Нижнем Тагиле под управлением головного конструктора Л.Н. Карцева. Танк Т-34-85 обр. 1960 г имел традиционную схему общей сборки с экипажем из 5 человек и размещением внутреннего оборудования в 4 отделениях: управления, боевом, моторном и трансмиссионном. Броневой корпус, башня, вооружение, силовая установка, коробка и ходовка по сопоставлению с танком Т-34-85 обр. 1944 г существенных конфигураций не перетерпели.

В отделении управления располагались рабочие места механика-водителя (слева) и пулеметчика (справа), органы управления танком, пулемет ДТМ в шаровой установке, контрольно-измерительные приборы, два баллона со сжатым воздухом, два ручных огнетушителя, аппарат ТПУ, также часть боекомплекта и ЗИП. Посадка и выход механика-водителя выполнялись через лючок, располагавшийся в верхнем лобовом листе корпуса и закрывавшийся броневой крышкой. В крышке лючка механика-водителя имелись два смотровых устройства, установленных для роста горизонтального угла обзора под углом к продольной оси лючка с разворотом в сторону бортов корпуса. При ночном вождении танка для наблюдения за дорогой и местностью у механика-водителя с 1959 г устанавливался устройство ночного видения БВН. В его набор, кроме самого устройства, входили высоковольтный блок питания, фара ФГ-100 с инфракрасным фильтром и ЗИП. В нерабочем положении устройство БВН и набор ЗИП устройства хранились в укладочном ящике, который размещался на первом ящике боеукладки за сидением механика-водителя. Доп оптический элемент с инфракрасным фильтром крепился на кронштейне в носовой части корпуса.

При использовании устройство БВН монтировался в съемном кронштейне, устанавливавшимся на бонках, приваренных к верхнему лобовому листу с правой стороны лючка механика-водителя (крышка лючка механика-водителя при всем этом находилась в открытом положении). Блок питания устройства располагался на кронштейне, на левом борту снутри танка, фара ФГ-100 с инфракрасным фильтром - на правом борту корпуса. С левой фары ФГ-102 снимался оптический элемент со светомаскировочной насадкой, а заместо него употреблялся оптический элемент с инфракрасным фильтром. В днище отделения управления перед сидением пулеметчика имелся запасный лючок, закрывавшийся броневой крышкой, откидывавшейся вниз (на одной петле).

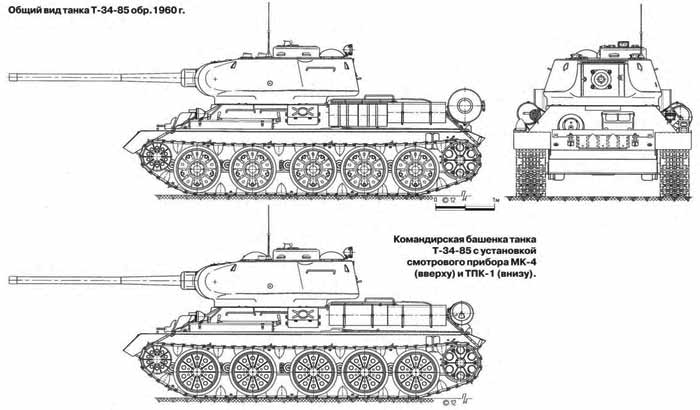

В боевом отделении, занимавшем среднюю часть корпуса танка и внутренний объем башни, располагались вооружение танка с прицельными приспособлениями и механизмами наводки, приборы наблюдения, часть боекомплекта, средства связи и рабочие места, слева от пушки -наводчика и командира танка, справа - заряжающего. Над сидением командира на крыше башни размещалась невращающаяся командирская башенка, в боковых стенах которой имелись 5 смотровых щелей с защитными стеклами, обеспечивавших ему радиальный обзор, и входным лючком, закрывавшимся броневой крышкой. В поворотном основании командирского лючка до 1960 г устанавливался перископический смотровой устройство МК-4, заместо которого потом стал употребляться смотровой устройство ТПК-1 либо ТПКУ-2Б. Над рабочими местами заряжающего и наводчика в крыше башни устанавливалось по одному поворотному перископическому устройству МК-4. Кроме входного лючка в командирской башенке для посадки экипажа, располагавшегося в башне, употреблялся лючок в правой части крыши башни над рабочим местом заряжающего. Лючок запирался откидной (на одной петле) броневой крышкой.

С 1955 г. в боевом отделении у левого борта танка монтировался котел форсуночного подогревателя, включенного в систему остывания мотора. Моторное отделение размещалось за боевым и было отделено от него съемной перегородкой. В нем располагались движок, два радиатора и четыре аккумуляторные батареи. При установке подогревателя в верхнем съемном и левом несъемном листах перегородки сделали вырез для доступа к нагнетателю подогревателя, который запирался кожухом, а в дверце бокового листа - окно для патрубков подогревателя. Трансмиссионное отделение находилось в кормовой части корпуса и было отделено от моторного отделения перегородкой. В нем устанавливались главный фрикцион с центробежным вентилятором и другие агрегаты коробки, также электростартер, топливные баки и воздухоочистители.

Главным орудием танка являлась 85-мм танковая пушка ЗИС-С-53 с вертикальным клиновым затвором с полуавтоматикой механического (копирного) типа. Длина ствола составляла 54,6 калибра, высота полосы огня - 2020 мм. С пушкой был спарен 7,62-мм пулемет ДТМ. Наводка спаренной установки в вертикальной плоскости осуществлялась при помощи подъемного механизма секторного типа в границах от -5° до +22°. Непоражаемое место при стрельбе из пушки и спаренного пулемета составляло 23 м. Для предохранения подъемного механизма от динамических нагрузок во время совершения марша снутри башни, слева от пушки, на кронштейне располагался стопор походного положения пушки, который обеспечивал фиксацию орудия в 2-ух положениях; при угле возвышения 0 и 16°. Для наводки спаренной установки в горизонтальной плоскости служил МПБ, расположенный в башне с левой стороны от сидения наводчика. Конструкция МПБ обеспечивала поворот башни как при помощи ручного, так и электромоторного приводов. При использовании электромоторного привода, в каком применялся электродвигатель МБ-20Б мощью 1,35 кВт, обеспечивался поворот башни с 2-мя разными скоростями в обоих направлениях, при всем этом наибольшая скорость достигала 30 град./с.

На части машин последнего года выпуска заместо двухскоростного электрического привода поворота башни употреблялся новый электрический привод КР-31 с командирским управлением. Этот привод обеспечивал поворот башни как с места наводчика, так и с места командира танка. Поворот башни наводчиком осуществлялся при помощи контроллера-реостата КР-31. При всем этом направление поворота башни соответствовало отклонению ручки контроллера-реостата на лево либо на право от начального положения. Скорость поворота зависела от угла наклона ручки контроллера от начального положения и изменялась в широких границах - от 2-2,5 до 24-26 град./с. Командир танка создавал поворот башни при помощи системы командирского управления (целеуказания) при нажатии кнопки, смонтированной в левой ручке командирского смотрового устройства. Переброс башни происходил по кратчайшему пути до совмещения оси канала ствола пушки с линией визирования смотрового устройства с неизменной скоростью 20-24 град./с. Стопорение башни в походном положении производилось стопором башни, который был смонтирован с правой стороны (рядом с сидением заряжающего) в одном из захватов шариковой опоры башни.

Для ведения прицельного огня из пушки и спаренного с ней пулемета, корректирования огня, определения дальности до целей и наблюдения за полем боя употреблялся танковый телескопический шарнирный прицел ТШ-16. Предельная прицельная дальность стрельбы из пушки составляла 5200 м, из спаренного пулемета - 1500 м. Для предотвращения запотевания защитного стекла прицела имелся электронный обогреватель. При стрельбе из пушки с закрытых огневых позиций применялись боковой уровень, который крепился на левом щите огораживания пушки, и башенный угломер (указатель угломера крепился на верхнем погоне опоры башни слева от сидения наводчика). Большая дальность стрельбы из пушки достигала 13800 м. Спусковой механизм пушки состоял и электроспуска и механического (ручного) спуска. Рычаг электроспуска размещался на ручке маховичка подъемного механизма, а рычаг ручного спуска - на левом щитке огораживания пушки. Стрельба из спаренного пулемета выполнялась при помощи такого же рычага электроспуска. Включение (переключение) электроспусков производилось при помощи переключателей на щитке электроспусков у наводчика.

2-ой 7,62-мм пулемет ДТМ монтировался в шаровой установке, располагавшейся в правой части верхнего лобового листа корпуса танка. Пулеметная установка обеспечивала горизонтальные углы обстрела в секторе 12° и углы вертикальной наводки от -6 до +16°. При стрельбе из пулемета употреблялся телескопический оптический прицел ППУ-8Т. Непоражаемое место при стрельбе из лобового пулемета составляло 13 м. В боекомплект танка до 1949 г входили от 55 до 60 выстрелов к пушке и 1890 патронов (30 дисков) к пулеметам ДТМ. Не считая того, в боевом отделении укладывался один 7,62-мм пистолет-пулемет ППШ с боекомплектом 300 патронов (четыре диска), 20 ручных гранат Ф-1 и 36 сигнальных ракет В период 1949-1956 гг боекомплект к пушке оставался постоянным, заместо ППШ ввели укладку 7,62-мм автомата АК-47 с боекомплектом 300 патронов (10 магазинов), а заместо сигнальных ракет - 26-мм сигнальный пистолет с 20 сигнальными патронами.

Главная стеллажная укладка на 16 выстрелов (в некоторых танках - 12 выстрелов) размещалась в нише башни, хомутиковые укладки на девять выстрелов располагались: на борту корпуса (четыре выстрела), в боевом отделении по углам перегородки (три выстрела), справа в фронтальной части боевого отделения (два выстрела), другие 35 выстрелов (в некоторых танках 34 выстрела) укладывались в 6 ящиках на днище боевого отделения. Диски к пулеметам ДТМ размещались в особых гнездах: 15 шт - на фронтальном лобовом листе впереди сидения пулеметчика, 7 шт - справа от сидения пулеметчика у правого борта корпуса, 5 шт - на днище корпуса слева от сидения механика-водителя и 4 шт - на правой стене башни впереди сидения заряжающего. Ручные гранаты Ф-1 находились в укладочных гнездах, на левом борту, рядом с ними - запалы в сумках.

Для стрельбы из пушки применялись унитарные выстрелы с бронебойно-трассирующим тупоголовым снарядом БР-365 с баллистичесКИМ наконечником и остроголовым снарядом БР-365К, с подкалиберным бронебойно-трассирующим снарядом БР-365П, также с осколочной цельнокорпусной гранатой 0-365К с полным и уменьшенным зарядом. Исходная скорость бронебойно-трассирующего снаряда составляла 895 м/с, осколочной гранаты - 900 м/с при полном заряде и 600 м/с - при уменьшенном заряде. Дальность прямого выстрела бронебойным снарядом составляла 900-950 м, подкалиберным бронебойно-трассирующим - 1100 м (при высоте цели 2 м). В 1956 г, боекомплект к пушке довели до 60 выстрелов (из них: 39 шт с осколочно-фугасным снарядом, 15 шт - с бронебойно-трассирующим снарядом и 6 шт - с подкалиберным бронебойно-трассирующим снарядом), а к пулеметам ДТМ - до 2750 патронов, из которых 1953 шт находились в 31 диске, а другие - в укупорке. В 1960 г боекомплект к пушке был уменьшен до 55 выстрелов к пушке и 1890 патронов к пулеметам ДТМ.

В стеллажной укладке в нише башни находились 12 выстрелов (с О-365К), восемь выстрелов крепились в хомутиковых укладках: на правом борту башни (4 шт с БР-365 либо БР-365К), в отделении управления у правого борта корпуса (2 шт с БР-365П) и в правом заднем углу боевого отделения (2 шт с БР-365П). Другие 35 выстрелов (из них 24 шт с О-365К, 10 шт - с БР-365 либо БР-365К и 1 шт - с БР-365П) располагались в 6 ящиках на днище боевого отделения. Укладка патронов к пулеметам ДТМ и ручных гранат Ф-1 конфигураций не перетерпела. Патроны к автомату АК-47 в количестве 180 шт, оснащенные в 6 магазинов, размещались: 5 магазинов в специальной сумке на правом борту башни и один магазин - в особом кармашке на чехле автомата. Другие 120 патронов в штатной укупорке укладывались в танке по усмотрению экипажа. Сигнальные патроны в количестве 6 шт находились в специальной сумке (под кобурой с сигнальным пистолетом), на левом борту башни левее прицела ТШ, другие 14 шт. - в укупорке, в боевом отделении на свободных местах по усмотрению экипажа.

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.