Межконтинентальная баллистическая ракета 8К71 Р-7 (СССР)

МБР Р-7 (разг. «семерка», индекс ГРАУ - 8К71) - двухступенчатая МБР с отделяющейся головной частью массой 3 тонны и дальностью полета 8000 км. 1-ая МБР в мире. Подготовительные изыскания по созданию МБР были начаты в 1950 году: постановлением Совета Министров СССР от 4 декабря 1950 года была задана всеохватывающая поисковая научно-исследовательская работа по теме «Исследование перспектив сотворения ракет далекого деяния разных типов с дальностью полета 5-10 тыщ км с массой боевой части 1-10 тонн». При выполнении темы был изучен широкий круг проблемных в то время вопросов и намечены пути их решения, подтверждена принципная возможность сотворения составных баллистических ракет, работающих на элементах горючего водянистый кислород - керосин, с полезным грузом 3-5 тонн.

В 1953 году была осуществлена разработка эскизного проекта двухступенчатой баллистической ракеты далекого деяния массой до 170 тонн, с отделяющейся головной частью массой 3 тонны, с дальностью полета 8 тыщ км. В октябре 1953 года по указанию заместителя Председателя Совета Министров СССР В. А. Малышева масса головной части должна была быть увеличена до 5,5 тонны при сохранении дальности полета. В связи с этим потребовалась суровая переработка проекта (потому что с головной частью таковой массы спроектированная ракета могла обеспечить дальность 5,5 тыщи км). 20 мая 1954 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о разработке баллистической ракеты межконтинентальной дальности. Работы были поручены ОКБ-1 (сейчас ОАО Ракетно-космическая компания «Энергия» имени С. П. Царица). Возглавлявший компанию С. П. Цариц получил широкие возможности на вербование не только лишь профессионалов разных отраслей индустрии, да и на внедрение нужных вещественных ресурсов.

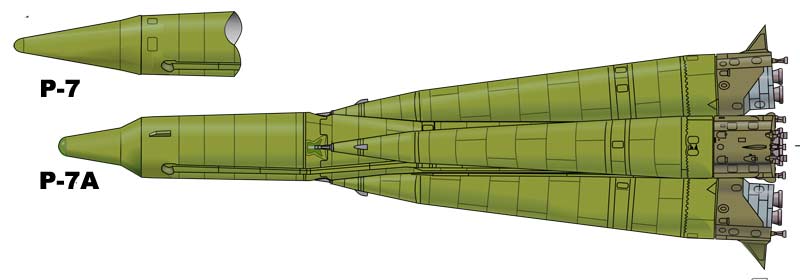

Р-7 была спроектирована по «пакетной» схеме. 1-ая ступень состоит из 4 боковых блоков, каждый длиной 19 метров и большим поперечником 3 метра. Они размещены симметрично вокруг центрального блока (2-я ступень) и соединены с ним верхним и нижним поясами силовых связей. Конструкция блоков схожа. Блок состоит из опорного конуса, топливных баков, силового кольца, хвостового отсека и двигательной установки. На всех блоках стояли жидкостные ракетные движки (ЖРД) РД-107 (8Д74) с насосной подачей компонент горючего. Движок был выполнен по открытой схеме и состоял из 6 камер сжигания. При всем этом две из них использовались как управляющие. ЖРД развивал тягу 78 тонн на уровне моря.

2-ая ступень (центральный блок) ракеты состояла из приборного отсека, баков для окислителя и горючего, силового кольца, хвостового отсека, маршевого мотора и 4 управляющих агрегатов. На ней устанавливался ЖРД РД-108 (8Д75), аналогичный по конструкции с РД-107, но имевший большее число управляющих камер. Он развивал тягу 71 тонну на уровне моря, врубался сразу с движками 1-й ступени (еще на старте) и работал, соответственно, подольше, чем ЖРД 1-й ступени. Пуск всех движков обеих ступеней на старте осуществлялся по той причине, что в то время у разработчиков ракеты не было убежденности в способности надежного зажигания движков 2-й ступени на большой высоте.

МБР Р-7 (разг. «семерка», индекс ГРАУ - 8К71) - двухступенчатая МБР с отделяющейся головной частью массой 3 тонны и дальностью полета 8000 км. 1-ая МБР в мире. Подготовительные изыскания по созданию МБР были начаты в 1950 году: постановлением Совета Министров СССР от 4 декабря 1950 года была задана всеохватывающая поисковая научно-исследовательская работа по теме «Исследование перспектив сотворения ракет далекого деяния разных типов с дальностью полета 5-10 тыщ км с массой боевой части 1-10 тонн». При выполнении темы был изучен широкий круг проблемных в то время вопросов и намечены пути их решения, подтверждена принципная возможность сотворения составных баллистических ракет, работающих на элементах горючего водянистый кислород - керосин, с полезным грузом 3-5 тонн.

В 1953 году была осуществлена разработка эскизного проекта двухступенчатой баллистической ракеты далекого деяния массой до 170 тонн, с отделяющейся головной частью массой 3 тонны, с дальностью полета 8 тыщ км. В октябре 1953 года по указанию заместителя Председателя Совета Министров СССР В. А. Малышева масса головной части должна была быть увеличена до 5,5 тонны при сохранении дальности полета. В связи с этим потребовалась суровая переработка проекта (потому что с головной частью таковой массы спроектированная ракета могла обеспечить дальность 5,5 тыщи км). 20 мая 1954 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о разработке баллистической ракеты межконтинентальной дальности. Работы были поручены ОКБ-1 (сейчас ОАО Ракетно-космическая компания «Энергия» имени С. П. Царица). Возглавлявший компанию С. П. Цариц получил широкие возможности на вербование не только лишь профессионалов разных отраслей индустрии, да и на внедрение нужных вещественных ресурсов.

Р-7 была спроектирована по «пакетной» схеме. 1-ая ступень состоит из 4 боковых блоков, каждый длиной 19 метров и большим поперечником 3 метра. Они размещены симметрично вокруг центрального блока (2-я ступень) и соединены с ним верхним и нижним поясами силовых связей. Конструкция блоков схожа. Блок состоит из опорного конуса, топливных баков, силового кольца, хвостового отсека и двигательной установки. На всех блоках стояли жидкостные ракетные движки (ЖРД) РД-107 (8Д74) с насосной подачей компонент горючего. Движок был выполнен по открытой схеме и состоял из 6 камер сжигания. При всем этом две из них использовались как управляющие. ЖРД развивал тягу 78 тонн на уровне моря.

2-ая ступень (центральный блок) ракеты состояла из приборного отсека, баков для окислителя и горючего, силового кольца, хвостового отсека, маршевого мотора и 4 управляющих агрегатов. На ней устанавливался ЖРД РД-108 (8Д75), аналогичный по конструкции с РД-107, но имевший большее число управляющих камер. Он развивал тягу 71 тонну на уровне моря, врубался сразу с движками 1-й ступени (еще на старте) и работал, соответственно, подольше, чем ЖРД 1-й ступени. Пуск всех движков обеих ступеней на старте осуществлялся по той причине, что в то время у разработчиков ракеты не было убежденности в способности надежного зажигания движков 2-й ступени на большой высоте.

Все движки использовали двухкомпонентное горючее: окислитель - водянистый кислород, горючее - керосин Т-1. Для привода турбонасосных агрегатов ракетных движков применялся жаркий газ, образующийся в газогенераторе при каталитическом разложении перекиси водорода, а для наддува баков -сжатый азот. Для заслуги нужной дальности полета установили автоматическую систему регулирования режимов работы движков и систему синхронного опорожнения баков, что позволило уменьшить гарантийный припас горючего. Конструктивно-компоновочная схема Р-7 обеспечивала пуск всех движков при старте (в том числе ДУ центрального блока) при помощи особых пирозажигательных устройств, установленных в каждую из 32 камер сжигания. Маршевые ЖРД ракеты имели для собственного времени высочайшие энерго и массовые свойства, также высшую надежность.

У Р-7 была комбинированная система управления. Автономная подсистема обеспечивала угловую стабилизацию и стабилизацию центра тяжести на активном участке линии движения. Радиотехническая подсистема производила корректировку бокового движения центра тяжести в конце активного участка линии движения и выдачу команды на выключение движков. Исполнительными органами системы управления были поворотные камеры управляющих движков и воздушные рули. Для отработки тактико-технических черт МБР, пуска искусственных спутников Земли, выполнения научно-исследовательских и экспериментальных работ по теме ракетно-космической техники в феврале 1955 года началось создание Научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Министерства обороны СССР (НИИП № 5 МО СССР, сейчас - космодром Байконур).

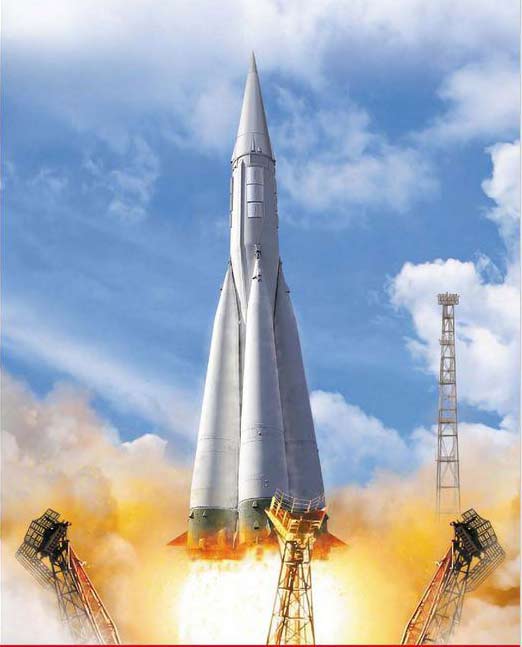

Сначала 1957 года ракета, получившая обозначение Р-7, была готова к испытаниям. В апреле этого же года был готов и стартовый комплекс. 1-ый старт состоялся 15 мая 1957 года и завершился трагедией. Практически сразу после прохождения команды на пуск двигательной установки в хвостовом отсеке 1-го из боковых блоков появился пожар. После 98 секунд управляемого полета из-за утраты тяги вышло отделение этого блока и последовала команда на выключение движков. Неудачей завершился и последующий запуск, произведенный 12 июля 1957 года. Ракета нормально взлетела, но через несколько 10-ов секунд полета она стала отклоняться от данной линии движения, и чуток позднее ее пришлось подорвать. Как позже удалось узнать, предпосылкой послужило нарушение с 32-й секунды управления ракетой по каналам вращения и тангажа. И только во время третьего запуска, осуществленного 21 августа 1957 года, удалось выполнить намеченный план полета. 27 августа в русских газетах появилось сообщение ТАСС об успешном испытании в СССР сверхдальней многоступенчатой ракеты.

После удачных пусков Р-7 как баллистической ракеты она была применена для пуска первых в мире искусственных спутников Земли (4 октября и 3 ноября 1957 года) и вошла в историю астронавтики как ракета-носитель «Спутник». Изготовка первых экземпляров ракет Р-7 было осуществлено на заводе № 88 (сейчас - завод экспериментального машиностроения РКК «Энергия»). С 1958 года изготовка велось на заводе «Прогресс» (сейчас РКЦ «Прогресс») в г. Куйбышеве (сейчас - Самара). Для базирования МБР Р-7 в 1958 году в Архангельской области началось строительство «Объекта «Ангара» (сейчас - космодром Плесецк). 20 января 1960 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 192-20сс МБР Р-7 была принята на вооружение.

Еще до окончания летных испытаний МБР Р-7 в ОКБ-1 начались работы над созданием МБР Р-7А (8К74). Она имела несколько огромную по размерам 2-ю ступень, что позволило прирастить на 500 км дальность стрельбы, новейшую головную часть и облегченную систему радиоуправления. Но достигнуть приметного улучшения боевых и эксплуатационных черт МБР Р-7А по сопоставлению с МБР Р-7 не удалось. После серии испытательных пусков 12 сентября 1960 года МБР Р-7А все-же была принята на вооружение. Но очень стремительно стало ясно, что Р-7 и ее модификация не могут быть поставлены на боевое дежурство в массовом количестве. И в 1968 году обе ракеты были сняты с вооружения. Невзирая на то, что МБР Р-7 и Р-7Как боевые единицы оказались неэффективны, они смогли решить другую более значимую задачку - открыть населению земли путь к звездам.

создатели статьи: А.Б. Железняков

первоисточник: «100 наилучших ракет СССР и России»

Все движки использовали двухкомпонентное горючее: окислитель - водянистый кислород, горючее - керосин Т-1. Для привода турбонасосных агрегатов ракетных движков применялся жаркий газ, образующийся в газогенераторе при каталитическом разложении перекиси водорода, а для наддува баков -сжатый азот. Для заслуги нужной дальности полета установили автоматическую систему регулирования режимов работы движков и систему синхронного опорожнения баков, что позволило уменьшить гарантийный припас горючего. Конструктивно-компоновочная схема Р-7 обеспечивала пуск всех движков при старте (в том числе ДУ центрального блока) при помощи особых пирозажигательных устройств, установленных в каждую из 32 камер сжигания. Маршевые ЖРД ракеты имели для собственного времени высочайшие энерго и массовые свойства, также высшую надежность.

У Р-7 была комбинированная система управления. Автономная подсистема обеспечивала угловую стабилизацию и стабилизацию центра тяжести на активном участке линии движения. Радиотехническая подсистема производила корректировку бокового движения центра тяжести в конце активного участка линии движения и выдачу команды на выключение движков. Исполнительными органами системы управления были поворотные камеры управляющих движков и воздушные рули. Для отработки тактико-технических черт МБР, пуска искусственных спутников Земли, выполнения научно-исследовательских и экспериментальных работ по теме ракетно-космической техники в феврале 1955 года началось создание Научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Министерства обороны СССР (НИИП № 5 МО СССР, сейчас - космодром Байконур).

Сначала 1957 года ракета, получившая обозначение Р-7, была готова к испытаниям. В апреле этого же года был готов и стартовый комплекс. 1-ый старт состоялся 15 мая 1957 года и завершился трагедией. Практически сразу после прохождения команды на пуск двигательной установки в хвостовом отсеке 1-го из боковых блоков появился пожар. После 98 секунд управляемого полета из-за утраты тяги вышло отделение этого блока и последовала команда на выключение движков. Неудачей завершился и последующий запуск, произведенный 12 июля 1957 года. Ракета нормально взлетела, но через несколько 10-ов секунд полета она стала отклоняться от данной линии движения, и чуток позднее ее пришлось подорвать. Как позже удалось узнать, предпосылкой послужило нарушение с 32-й секунды управления ракетой по каналам вращения и тангажа. И только во время третьего запуска, осуществленного 21 августа 1957 года, удалось выполнить намеченный план полета. 27 августа в русских газетах появилось сообщение ТАСС об успешном испытании в СССР сверхдальней многоступенчатой ракеты.

После удачных пусков Р-7 как баллистической ракеты она была применена для пуска первых в мире искусственных спутников Земли (4 октября и 3 ноября 1957 года) и вошла в историю астронавтики как ракета-носитель «Спутник». Изготовка первых экземпляров ракет Р-7 было осуществлено на заводе № 88 (сейчас - завод экспериментального машиностроения РКК «Энергия»). С 1958 года изготовка велось на заводе «Прогресс» (сейчас РКЦ «Прогресс») в г. Куйбышеве (сейчас - Самара). Для базирования МБР Р-7 в 1958 году в Архангельской области началось строительство «Объекта «Ангара» (сейчас - космодром Плесецк). 20 января 1960 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 192-20сс МБР Р-7 была принята на вооружение.

Еще до окончания летных испытаний МБР Р-7 в ОКБ-1 начались работы над созданием МБР Р-7А (8К74). Она имела несколько огромную по размерам 2-ю ступень, что позволило прирастить на 500 км дальность стрельбы, новейшую головную часть и облегченную систему радиоуправления. Но достигнуть приметного улучшения боевых и эксплуатационных черт МБР Р-7А по сопоставлению с МБР Р-7 не удалось. После серии испытательных пусков 12 сентября 1960 года МБР Р-7А все-же была принята на вооружение. Но очень стремительно стало ясно, что Р-7 и ее модификация не могут быть поставлены на боевое дежурство в массовом количестве. И в 1968 году обе ракеты были сняты с вооружения. Невзирая на то, что МБР Р-7 и Р-7Как боевые единицы оказались неэффективны, они смогли решить другую более значимую задачку - открыть населению земли путь к звездам.

создатели статьи: А.Б. Железняков

первоисточник: «100 наилучших ракет СССР и России»

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

28 март 2025, Пятница

Проект авиационного ракетного комплекса на базе самолета Ан-22Р и МБР Р-27 (СССР)

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.