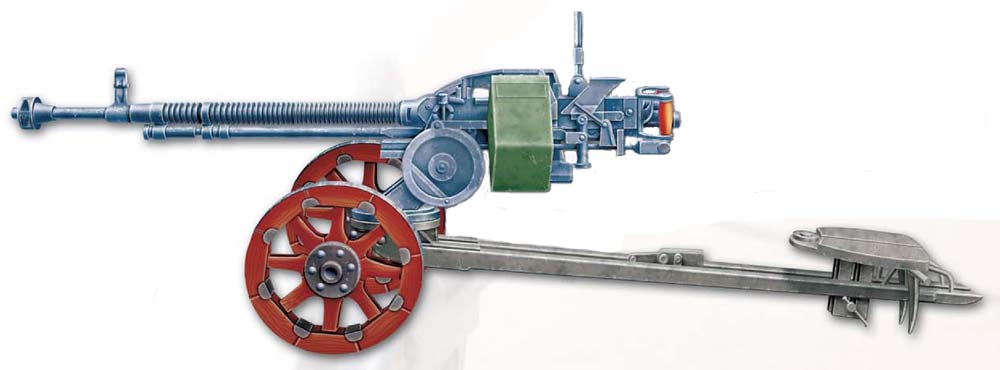

Опытный пулемёт системы Никитина-Соколова обр. 1958 года (СССР)

После окончания Величавой Российскей войны скоп задач по созданию новых систем стрелкового орудия в КБ-2 возрос. В 1946 г. ГАУ утверждает тактико-технические требования №3230 на единый пулемёт для подмены станковых «Максима» и СГ-43. А уже в 1947 г. проводятся фабричные и полигонные тесты такового пулемёта, разработанного конструктором КБ-2 Г.С. Гараниным. Его автоматика работала по принципу отвода пороховых газов через отверстые в стене недвижного ствола. Запирание канала ствола производилось 2-мя боевыми выступами поворотного затвора. Питание патронами - с прямой подачей из железной ленты открытого типа. Пулемёт был представлен на тесты в 3-х вариантах: на сошке, на треножном и колесном станках.

После окончания Величавой Российскей войны скоп задач по созданию новых систем стрелкового орудия в КБ-2 возрос. В 1946 г. ГАУ утверждает тактико-технические требования №3230 на единый пулемёт для подмены станковых «Максима» и СГ-43. А уже в 1947 г. проводятся фабричные и полигонные тесты такового пулемёта, разработанного конструктором КБ-2 Г.С. Гараниным. Его автоматика работала по принципу отвода пороховых газов через отверстые в стене недвижного ствола. Запирание канала ствола производилось 2-мя боевыми выступами поворотного затвора. Питание патронами - с прямой подачей из железной ленты открытого типа. Пулемёт был представлен на тесты в 3-х вариантах: на сошке, на треножном и колесном станках.

По результатам испытаний пулемётов Гаранина полигон НИПСВО отдал отрицательное заключение, но невзирая на беду с пулемётом Гаранина, сама мысль не пропала. Но хотя тема и не была закрыта, все таки работы по созданию нового одного пулемёта были отложены на неопределенное время. Пару лет спустя к этой идее возвратились. Так, в 1953 г. в деятельном порядке тульский конструктор Г.И.Никитин приступил к работе над собственной системой одного пулемёта под 7,62-мм винтовочный патрон. Но официально она была одобрена только после утверждения 31 декабря 1955 г. тактико-технических требований ГАУ на «7,62-мм единый ротный и батальонный пулемёт под винтовочный патрон». Никитин делает несколько опытнейших образцов. В этой работе, вместе с Григорием Ивановичем, конкретное роль принял юный инженер Юрий Михайлович Соколов, пришедший в ЦКБ-14 после окончания в 1954 г. Тульского механического института. Он показал себя способным конструктором, интенсивно участвовал в решении целого ряда вопросов - по устройству ствола, ствольной коробки, спускового механизма, приклада, станка. Так началось творческое содружество Никитина и Соколова.

20 июня 1955 г. Управление стрелкового и минометного вооружения ГАУ рассматривало выставленные эскизные проекты единых пулеметов, представленных как тульским конструкторским бюро (пулемет Никитина, и пулемет Силина и Перерушева, разработанный на базе СГМ), так и ковровским конструкторским бюро ОКБ-575. Позже Г.И.Никитин так вспоминал историю сотворения одного пулемёта: «В 1953-1958 гг. мною вместе с Ю.М.Соколовым проводилась работа по созданию одного пулемета. Были спроектированы, сделаны и испытаны несколько образов. В итоге этих работ и испытаний был решен ряд спорных вопросов о том, каким должен быть будущий эталон. Были решены вопросы о прикладе, стволе, магазинных коробках, о станке, спусковом механизме. В 1958 г. единый пулемет нашей конструкции проходил войсковые тесты. Он получил положительную оценку, после этого была сделана большая серия таких пулеметов».

Автоматика одного пулемёта системы Никитина-Соколова работала по принципу отвода части пороховых газов из канала ствола с «отсечкой» этих газов, как это было у станкового пулемета СГ-43. Запирание производилось при повороте затвора при помощи паза на затворной раме. Питание патронами - прямой подачей из железной ленты специальной конструкции емкостью 100 и 200 патронов. Подающий механизм был выполнен в виде рычага с подающими пальцами, приводящегося в движение скосом затворной рамы. Ударный механизм работал от возвратно-боевой пружины. В пулемете использовалась новенькая система отсечки пороховых газов, обеспечивающая среднее отведение пороховых газов из канала ствола и их воздействие на затворную раму на значимом участке ее передвижения.

1-ые фабричные и полигонные тесты 7,52-мм одного (ротного и батальонного) легкого пулемёта конструкции Никитина-Соколова проводились уже в 1956 г. В конкурсе приняли участив и другие легкие единые пулеметы, в том числе Гаранина и Силина-Перерушева. В итоге испытаний пулемет Никитина-Соколова был рекомендован на последующую доработку, доработка же пулеметов соперников была признана нецелесообразной. В отчете по испытаниям было отмечено: «... По кучности боя пулемёт конструкции Гаранина не удовлетворяет ТТТ. По надежности деяния при сухих деталях, протертых запыленных и 5-суточной стрельбе без очистки, пулемет Гаранина не удовлетворил ТТТ и уступает пулемету Никитина-Соколова». Пулемет Силина-Перерушева не прошел тесты из-за огромного количества поперечных разрывов гильз.

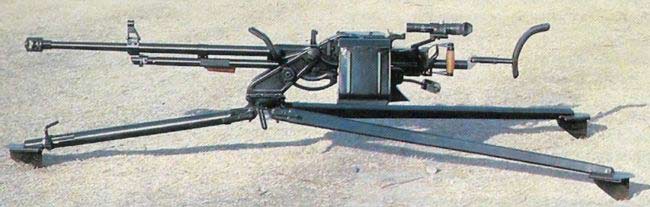

Пулемет Никитина-Соколова на треножном станке Е.С.Саможенкова в 1958 г, удачно прошел полигонные тесты. По их результатам ГАУ воспринимает решение сделать партию этих пулеметов для войсковых испытаний, а потом начать их массовое создание на Ковровском механическом заводе. Плюсов у эталона Никитина-Соколова было много. Но имели место и недочеты, выявленные в процессе испытаний. Одна «особенность» пулемета отмечалась представителями головного заказчика как недопустимая при эксплуатации в боевых критериях. Стоило после стрельбы замочить пулемет в воде, как после чего 1-ые два-три выстрела шли только одиночным огнем. Стреляющему после каждого одиночного выстрела приходилось перезаряжать орудие, другими словами вручную ставить его на боевой взвод более 2-3 раз. Создатели орудия не присваивали огромного значения схожей задержке. Представители ГАУ настаивали на ее устранении как можно резвее. Вот тогда в основном артиллерийском управлении и решили о подключении к разработке новейшей системы тульского конструкторского бюро.

Но последующие перспективы тульского одного пулемета оказались не настолько радужны. Параллельным войсковым испытаниям опытнейших образцов Никитина-Соколова и Калашникова предстояло окончателыно решить судьбу одного пулемета. Они состоялись в конце 1960 г. в Прибалтийском и Среднеазиатском военных окрестностях и на офицерских курсах «Выстрел». Обе системы проявили отличные результаты и были фактически равноценны.

М.Т.Калашников оставил мемуары об этих последних испытаниях: «Представитель из соперничающего с нами КБ начал приметно волноваться. Замочку в арычной воде повторили. И вновь чихание образцов у них и обычная автоматическая стрельба у нас. По условиям испытаний стрельба из пулеметов велась так: поначалу следовали в 3-4 выстрела недлинные очереди, позже несколько длинноватых - 10-12 выстрелов. И вот во время одной из длинноватых очередей у наших соперников произошла задержка - перехлест ленты. Позже еще такая же задержка. Правда, скоро они закончились, стрельба пошла нормально. И вдруг через какое-то время на критическое заседание собралась комиссия, проводившая тесты. Оказалось, представители конкурирующего с нами КБ пошли на хитрость: чтоб обойти перехлеста ленты, они предупредили всех, кто стрелял, - длинноватые очереди давать менее 10 выстрелов. Этот маневр увидел офицер, член комиссии, и привел все в соответствие с критериями испытаний. Тогда и сразу у нескольких пулеметов случились задержки, связанные с перехлестом ленты. Сам факт пробы представителей КБ облегчить установленные правила получил очень серьезную оценку. А здесь еще другое вышло. Из-за сильной отдачи одному из боец ушибло скулу. Выяснилось, что отсечка газа, обеспечивавшая улучшенное воздействие на раму на большенном пути ее передвижения, при стрельбе, если боец не зафиксировал орудие в определенном положении, имела и отрицательный фактор. Отдача на затвор шла с очень огромным давлением и передавалась на приклад, который лупил в скулу. Если в размеренной обстановке стреляющий мог придавить приклад как ему комфортнее и взнуздать отдачу, то в бою выбирать такое положение будет некогда и безизбежно может последовать травма лица».

На одну чашу весов были положены успешная конструкция обычного и технологичного в производстве пулемета Никитина-Соколова, пусть и имевшего маленькие, не до конца исправленные недочеты, а на другую - конструкция Калашникова, уже зарекомендовавшая себя высочайшей надежностью в подобных образчиках ручных пулеметов и автоматов, что должно было гарантировать высочайшие боевые и эксплуатационные свойства. Потому ГАУ дало предпочтение одному пулемету Калашникова, как более обычному в обслуживании, также более надежному в эксплуатации, в особенности при преодолении аква препядствий и во время дождика. В 1961 году 7,62-мм единый пулемет Калашникова был принят на вооружение. В предстоящем этот пулемет был поставлен на массовое создание заместо пулемёта Никитина-Соколова.

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.