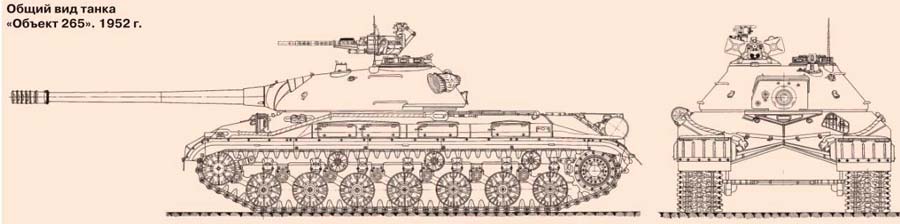

Опытный танк «Объект 265» (СССР)

После принятия танка Т-10 на вооружение, в СКБ-2 ЧКЗ и ОКБТ ЛКЗ развернулись работы по предстоящему увеличению его боевых и эксплуатационных черт. Но стоит отметить, что к реализации части этих мероприятий приступили еще в 1950 г. после проведения испытаний первых опытнейших образцов танка «Объект 730». Для увеличения огневой мощи танка Т-10 велись работы по созданию одно- и двухплоскостных стабилизаторов главного вооружения с внедрением прицелов наводчика и устройств наблюдения командира со стабилизированной линией визирования, радиолокационного дальномера, внедрения инфракрасных устройств наблюдения и прицеливания, установки более сильной 122-мм танковой пушки М-62Т, 14,5-мм многокалиберных пулеметов (спаренного и зенитного).

После принятия танка Т-10 на вооружение, в СКБ-2 ЧКЗ и ОКБТ ЛКЗ развернулись работы по предстоящему увеличению его боевых и эксплуатационных черт. Но стоит отметить, что к реализации части этих мероприятий приступили еще в 1950 г. после проведения испытаний первых опытнейших образцов танка «Объект 730». Для увеличения огневой мощи танка Т-10 велись работы по созданию одно- и двухплоскостных стабилизаторов главного вооружения с внедрением прицелов наводчика и устройств наблюдения командира со стабилизированной линией визирования, радиолокационного дальномера, внедрения инфракрасных устройств наблюдения и прицеливания, установки более сильной 122-мм танковой пушки М-62Т, 14,5-мм многокалиберных пулеметов (спаренного и зенитного).

Изучили также возможность внедрения механизма заряжания главного орудия, введения в боекомплект кумулятивного и подкалиберного (с отделяющимся поддоном) снарядов с отчасти сгорающими гильзами. При всем этом в ОКБТ ЛКЗ вместе с ВНИИ-100 попытались более много использовать опыт, приобретенный при разработке и испытании системы управления огнем опытнейших образцов танка ИС-7 («Объект 260»). Входе проведения НИОКР в ОКБТЛКЗ разработали и сделали бывалые эталоны танков «Объект 267», «Объект 267-сп.1», Объект 267-сп.2», «Объект 265» и «Объект 272». По результатам испытаний этих машин и следующей доработки их систем управления огнем, главного, доп и вспомогательного орудия на вооружение Русской Армии поступили танки Т-10А, T-10B и Т-10М. Танк «Объект 730» с доделанной по результатам испытаний опытнейшей системой ПУОТ и пушкой Д25-ТА получил заводское обозначение «Объект 267», а танк с более массивным вооружением и аналогичной системой ПУОТ - «Объект 265».

Технический проект танка «Объект 265» ОКБТ ЛКЗ следовало представить к концу 1951 г. Конструкторское бюро выполнило в срок задание правительства и уже 20 декабря 1951 г. состоялось его 1-ое обсуждение на заседании технического совета завода. Доклад по новейшей машине сделал ее ведущий инженер А.С. Шнейдман. Согласно проекту танк «Объект 265» отличался от ИС-5 («Объект730») установкой новейшей, более сильной 122-мм танковой пушки М-62Т с исходной скоростью бронебойного снаряда 950 м/с, снаряженной механизмом заряжания (досылания), устройством продувания канала ствола после выстрела сжатым воздухом и сдающим звеном в подъемном механизме. Мощность вспомогательного и доп орудия повысили за счет использования пулеметов калибра 14,5 и 7,62 мм, а для роста продуктивности ведения огня слету из главного и вспомогательного орудия применили систему ПУОТ. Система ПУОТ включала в себя прицел ТПС-1, автоматический электрический привод наводки ТАЭН-2 и командирский устройство ВС. Центральным узлом системы являлся прицел ТПС-1, состоявший из оптического визира и автомата стрельбы.

Прицел ТПС-1 крепился бездвижно к башне и был связан с пушкой через параллелограммный привод, Автомат стрельбы имел гироскоп с 3-мя степенями свободы, внешнее карданное кольцо, связанное с верхним головным зеркалом прицела. Это обеспечивало непрерывное задание угла меж осью канала ствола орудия и стабилизированной прицельной линией. Другая кинематическая цепь связывала карданное кольцо с контактом выстрела. Двухстепенный гироскоп, являвшийся измерителем абсолютной угловой скорости продольных колебаний пушки, автоматом вводил упреждение выстрела. Величина упреждения была пропорциональна угловой скорости колебаний. Подгон орудия к полосы выстрела и выстрел происходили автоматом при нажатии на кнопку выстрела. Сразу выполнили проект варианта танка без системы ПУОТ, в каком предусматривалось внедрение телескопического прицела ТШ2-21, При всем этом установили, что его внедрение тянуло за собой усложнение конструкции питания пулеметов, а это могло вызвать трудности при их эксплуатации.

Для монтажа более массивного вооружения и системы ПУОТ значимым изменениям подверглась сборка боевого отделения, объем которого прирастили за счет оптимального размещения боекомплекта и конфигурации конфигурации башни. Ось цапф пушки сдвинули вперед на 115 мм по сопоставлению с ИС-5. Это позволило расположить в специальной подвижной укладке (на вращающемся погоне башни меж огораживанием пушки и полом) девять бронебойных снарядов. Соединение рамки пушки с башней конструктивно выполнили аналогично соединению в танке «Объект 730», углы качания орудия также остались без конфигураций. Согласно ТТТ, скорострельность при ведении огня из пушки М-62Т должна была быть более 3,5 выстр./мин. Но при проведении сравнительной оценки ее с пушкой Д25-ТА танка «Объект 730» (ее скорострельность при более легком боекомплекте составляла 3,5 выстр./мин) сделали вывод, что предполагаемая скорострельность при ведении огня из танка «Объект 265» будет составлять около 3 выстр./мин при расходовании 40% боекомплекта.

Спаренный 14,5-мм пулемет КПВТ размещался справа от пушки и крепился к ее люльке на амортизаторах при помощи особых креплений (наличие амортизаторов допускало откат пулемета при стрельбе до 5-6 мм). Питание пулемета производилось из специального магазина-коробки емкостью 50 патронов, установленного в башне бездвижно относительно пулемета. Конструктивным недочетом пулемета КПВТ являлась необходимость сохранения третьей точки крепления, которая при данной конструкции пулемета врезалась в толщу брони. Для введения третьей точки требовалось уменьшить амбразуру в башне и перенести направляющий поясок на пулемете вперед, против чего возражало стрелковое управление ГАУ. Над пушкой, несколько левее спаренного пулемета КПВТ, монтировался 2-ой спаренный пулемет Силина калибра 7,62 мм, который агрессивно крепился к ее люльке. Питание пулемета предусматривалось из специального магазина-коробки емкостью на 250 патронов, располагавшегося над погоном в левой фронтальной нише башни, Оба спаренных пулемета имели механизмы пневмоперезарядки. 2-ой 14,5-мм пулемет КПВТ - зенитный, устанавливался в турели конструкции ВНИИ-100 на вращающемся основании входного лючка заряжающего на крыше башни.

Перископический прицел со стабилизированной головкой ТПС-1 конструкции завода №393 MB размешался слева от пушки - впереди наводчика. Он имел переменное повышение (3,5 и 7') и мог быть зааретирован (в данном случае употреблялся как обыденный перископический прицел, связанный с цапфами системы специальной тягой). Наводка пушки и спаренных пулеметов в цель выполнялась через прицел поворотом рукояток контроллера, независимо от того была зааретирована головка прицела либо нет. В качестве дублера для наводки спаренной установки орудия при неработающих электрических приводах на подъемном и поворотном механизмах имелись маховики с ручками управления. Но из-за роста неуравновешнности башни усилие на ручке поворотного механизма башни возросло до 19кгс, что добивалось принятия мер по его понижению до 12кгс.

Работа предусмотренных в танке устройств продувки канала ствола пушки и певмоперезарядки пулеметов обеспечивалась специальной воздушной системой, в состав которой входили компрессор, четыре пятилитровых воздушных баллона и крутящееся воздушное устройство. Компрессор имел привод от электромотора мощью 2,5 кВт и производил подкачку баллонов сжатым воздухом с давлением 150 кгс/см и производительностью 0,6 л/мин. Системы смазки и остывание компрессора были объединены с надлежащими системами мотора танка. Включение компрессора выполнялось от реле-регулятора только при работающем движке. Для расстрела всего боекомплекта требовалось 3000 л свободного воздуха, в баллонах же находилось только 2400 л. Таким образом, в период расстрела полного боекомплекта компрессор был должен зарядить один баллон емкостью 5 л (при обсуждении проекта было предложено направить внимание на внедрение эжекционной продувки канала ствола пушки). Для чистки боевого отделения от пороховых газов служили три вентилятора.

Новенькая конструкция башни отличалась от башни танка «Объект 730» увеличенными объемами в районе рабочих мест наводчика и заряжающего, кормовой ниши, усовершенствованной конфигурацией кормовой и лобовой частей, также облегченной технологией механической обработки выемок. Конструкция командирской башенки была подобна командирской башенке танка «Объект 730», но из-за установки устройства ВС поперечник ее погона в свету прирастили на 30 мм. Предусматривалась также возможность установки заместо ВС устройства ТПКУ, Но, в отличие от ТПКУ, устройство ВС являлся монокулярным и компактным, не выходил за габариты погона башенки и не попадал в зону отката пушки.

Боекомплект размещался в башне согласно ТТТ. В районе заряжающего находилось наибольшее число выстрелов (более 40%). Недочетом являлось то, что под руками заряжающего имелось только 18 снарядов и 10 гильз (нужно было расположить у него еще 8 гильз), Снаряды в подвижной укладке были недостаточно доступны заряжающему. Конструкция подъемной девятиместной укладки являлась новейшей и добивалась экспериментальной проверки. Впереди заряжающего на вращающемся полу устанавливалось 6 гильз из них четыре быстросъемные гильзы, не имевшие замковых креплений. В нише башни располагалась двухъярусная укладка: в первом ярусе укладывалось девять снарядов, во 2-м - четыре гильзы. Остальной боекомплект размещался в нишах корпуса и в отделении управления по той же схеме, что и в танке «Объект 730».

В машине устанавливались новенькая ультракоротковолновая дуплексная радиостанция и новое ТПУ. Невзирая на то, что новенькая радиостанция имела огромные габариты (в 2 раза), чем радиостанция на ИС-5 («Объект 730»), рабочее место командира в плечах оказалось свободнее на 70 мм. Габариты и масса нового ТПУ также были увеличены в два раза в связи с вводом доп узлов (трех-четырех ламповый усилитель, распределительная коробка и штепсельный разъем). Не считая того, в связи с новыми требованиями, предъявлявшимися к электрическому оборудованию нового танка, в его состав кроме электромотора для привода воздушного компрессора и системы стабилизации орудия были введены новые генератор мощью 3 кВт и реле-регулятор. Для удобства размещения нового оборудования несколько изменили сборку электроприводов ТАЭН-2.

Для большей компактности генератор горизонтальной наводки соединили с центральной распределительной силовой коробкой и совместно с генератором вертикальной наводки установили на нижнем листе системы. Новенькая сборка электрического оборудования, ввиду собственной компактности, не востребовала доп объемов. При установленном генераторе (3 кВт) и заряженных баллонах экипаж мог вести бой в течение 1 ч без доп подзарядки аккумов. При работающем движке баланс электропитания обеспечивал непрерывную форсированную работу основных потребителей электроэнергии в течение 4-5 ч.

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.