Управляемая ракета малой дальности К-7 (СССР)

Постановлением от 30 декабря 1954 г. создание ракет "воздух-воздух" было доверено ряду организаций, в том числе заводу 134, работы в каком велись под управлением головного конструктора И.И. Торопова. Ранее эта организация занималась разработкой только традиционного авиационного вооружения, так что опыт проектирования не то что ракет, а вообщем каких-то летательных аппаратов фактически отсутствовал. Все же за новейшую тему - разработку ракеты К-7 для многообещающего высокоскоростного суховского перехватчика Т-3 - в ОКБ взялись с интересом и с размахом, как оказывается потом, не полностью оправданным.

Практически в ОКБ завода 134 под наименованием К-7 разрабатывалась не одна ракета, а несколько изделий, объединенных общим индексом и унифицированным твердотопливным движком ПРД-21. Ну и он, вобщем, в одной из проработок не предусматривался.

Большей преемственностью в сопоставлении с К-5 обладала ракета К-7Л - вариант с системой наведения по лучу РЛС "Алмаз-3". Как и для большинства ракет, данных Постановлением 1954 г., для К-7 предусматривалось достижение наибольшей дальности до 9-12 км. Для обеспечения применимой продуктивности при наведении по лучу самолетной РЛС, ракету оснастили боевой частью, в три раза более тяжеленной по сопоставлению с примененной на К-5. Вместе с необходимостью обеспечить огромную дальность, это решение определило и в два раза больший стартовый вес новейшей ракеты, также приблизительно полуторакратное повышение длины. Как и на К-5, в носовой части К-7Л располагались радиовзрыватель и боевая часть, а в хвостовой - аппаратура радиоуправления с антенным устройством, что потребовало внедрения мотора в двухсопловом выполнении.

Постановлением от 30 декабря 1954 г. создание ракет "воздух-воздух" было доверено ряду организаций, в том числе заводу 134, работы в каком велись под управлением головного конструктора И.И. Торопова. Ранее эта организация занималась разработкой только традиционного авиационного вооружения, так что опыт проектирования не то что ракет, а вообщем каких-то летательных аппаратов фактически отсутствовал. Все же за новейшую тему - разработку ракеты К-7 для многообещающего высокоскоростного суховского перехватчика Т-3 - в ОКБ взялись с интересом и с размахом, как оказывается потом, не полностью оправданным.

Практически в ОКБ завода 134 под наименованием К-7 разрабатывалась не одна ракета, а несколько изделий, объединенных общим индексом и унифицированным твердотопливным движком ПРД-21. Ну и он, вобщем, в одной из проработок не предусматривался.

Большей преемственностью в сопоставлении с К-5 обладала ракета К-7Л - вариант с системой наведения по лучу РЛС "Алмаз-3". Как и для большинства ракет, данных Постановлением 1954 г., для К-7 предусматривалось достижение наибольшей дальности до 9-12 км. Для обеспечения применимой продуктивности при наведении по лучу самолетной РЛС, ракету оснастили боевой частью, в три раза более тяжеленной по сопоставлению с примененной на К-5. Вместе с необходимостью обеспечить огромную дальность, это решение определило и в два раза больший стартовый вес новейшей ракеты, также приблизительно полуторакратное повышение длины. Как и на К-5, в носовой части К-7Л располагались радиовзрыватель и боевая часть, а в хвостовой - аппаратура радиоуправления с антенным устройством, что потребовало внедрения мотора в двухсопловом выполнении.

Но, в отличие от первой серийной русской ракеты "воздух - воздух", К-7Л была выполнена по обычной аэродинамической схеме, так что рули с приводом и элементами автопилота размещались сзади мотора. За счет обеспеченного технического задела по системе наведения разработка К-7Л шла с опережением по отношению к другим вариантам. Уже в 1956 г. прошел фабричные тесты специально переоборудованный Як-25 0109, снаряженный макетом РЛС "Алмаз", с которого были проведены запуски управляемых по лучу ракет. Тесты продолжились в будущем году. Было выполнено 99 полетов, проведено 38 пусков ракет. Как и при разработке К-6, на замену К-7Л шел ее улучшенный вариант - К-7ЛВ, созданный для поражения целей на высотах до 22 км. Были сделаны и ракеты в варианте К-7М, отличавшиеся широким применением неметаллических материалов в конструкции.

К концу сентября 1958 г. с МиГ-19 101 и 102 удалось провести 25 пусков, подтвердивших корректность заложенных в ракету главных технических решений. Результаты испытаний также свидетельствовали о стабильности баллистических черт и подтверждали возможность внедрения ракет с Т-3 и Як-25. Но проведению совместных испытаний препятствовала неготовность штатного носителя Т-3. Что более принципиально, уже в 1957 г. создатели Т-3, для которого предназначалась ракета К-7Л, стали склоняться к переходу на более многообещающую самонаводящуюся ракету К-8, отрабатывавшуюся в ОКБ-4.

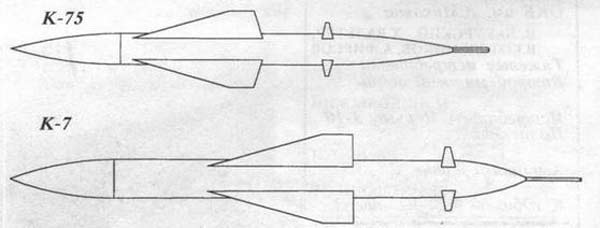

С неким опережением по отношению к К-7Л испытывался ее отработочный уменьшенный вариант К-75. По массо-габаритным чертам эта ракета, наводимая получу РЛС "Изумруд-2", приблизительно соответствовала К-5, что позволило использовать ее движок и элементы бортовой аппаратуры. Уже в 1956 г. начались запуски с переоборудованных подходящим образом Як-25 1608 и 1808. С 5 марта по 10 июня на Як-25К 1608 с модернизированной РЛС "Изумруд" выполнили 23 полета и провели три запуска ракет на высотах 5 и 12 км. Но, в качестве боевой ракеты К-75 не имела осязаемого приемущества над технологически более предпочтительной К-5М - модернизированной К-5. Ну и энтузиазм к ракетам, наводимым по лучу, равномерно спадал из-за их бесперспективности. В ноябре 1957 г. Як-25 1608 вернули в ЛИИ и переоснастили для проведения испытаний неуправляемых авиационных ракет ТРС-85.

Конструкторы завода 134 вели и разработки самонаводящихся вариантов ракеты К-7 - К-7СТ с термический головкой самонаведения ТГС-56С и К-7С-3 с полуактивной радиолокационной РГС-56С разработки ОКБ-287, сопрягаемой с самолетной РЛС "Алмаз-7". При всем этом, в отличие от получившей в предстоящем обширное распространение практики разработки унифицированных вариантов самонаводящихся ракет, различавшихся только носовой частью с "радийной" либо "термический" ГСН, конструкторы завода 134 проектировали свои 1-ые ракеты исходя из различного расположения главных систем и агрегатов. Наводимую по лучу РЛС ракету К-7С-3 выполнили по обычной аэродинамической схеме, а К-7С - как "бесхвостку". По постановлению от 7 марта 1957 г. были развернуты работы по созданному для третьего и следующих вариантов микояновского истребителя Е-150 еще одному варианту ракеты К-7 - К-70 с ГСН разработки конструкторов ОКБ-287 во главе с В.С. Дегтяревым.

В 1957 г. были выпущены эскизный проект и рабочая документация по К-7С-3, а в будущем году начались ее фабричные тесты. Кроме сложностей с отработкой бортовой аппаратуры, задержка хода испытаний определялась недоработанностью и малым ресурсом носителя - Т-3. Для обеспечения более размеренного хода испытаний по инициативе завода 134 к летной отработке ракет подключили и специально доделанный Як-25 0221. В целом, заместо намеченных 38 пусков удалось провести только 1, ну и то не с Т-3, а с нештатного носителя - Як-25. В 1958 г. были проведены и по три запуска ракет К-7СТ с разными термическими ГСН, разработанными в ЦКБ-393 коллективом С.М. Николаева и в НИИ-10 конструкторами во главе с Н.В. Смирновым. Как и следовало ждать, распыление сил привело к недопустимому отставанию от установленных сроков. Постановлением от 4 июня 1958 г. разработка К-7 для Т-3 была прекращена и в будущем году работы по данной теме уже не велись.

Во-1-х, к этому времени ОКБ-4 ушло далековато вперед с отработкой собственной самонаводящейся ракеты К-8 с близкими к К-7 чертами. Концепция мотивированной разработки специальной ракеты для каждого типа перехватчика была отвергнута после доказательства способности достаточно всеприменимого внедрения ракет ОКБ Бисновата. Во вторых, фактически все силы ракетчиков ОКБ завода 134 были брошены на выполнение особо принципиального задания - проигрывание южноамериканского "Сайдуиндера" как ракеты К-13.

Система управления и наведение:

- К-7Л - наведение по лучу РЛС «Алмаз-3»;

- К-75 - наведение по лучу РЛС «Изумруд-2»;

- К-7СТ - ИК ГСН ТГС-56С разработки либо ЦКБ-392 (главный конструктор - С.М.Николаев) либо НИИ-10 (главный конструктор - Н.В.Смирнов).

- К-7С-3 / К-70 - полуактивная радиолокационная ГСН РГС-56С разработки ОКБ-287, главный конструктор возможно В.С.Дегтярев. Облучение цели обеспечивалось РЛС носителя «Алмаз-3».

Модификации:

- К-7 - общее заглавие проекта работы по которому велись на основании Постановления Совмина СССР от декабря 1954 года.

- К-7Л - базисная модель ракеты с наведением по лучу РЛС, большая преемственность от ракеты К-5.

- К-7ЛВ - высотная модель К-7Л с высотой полета цели до 22000 м, к 1958 году в разработке сменила ракету К-7Л.

- К-7М - модель ракеты с широким применением в конструкции неметаллических материалов. Находится в разработке как минимум с 1958 года.

- К-75 - вариант ракеты К-7 в габаритах и с движком ракеты К-5. модель предназначена для отработки системы наведения и оборудования ракеты К-7 в реальных критериях.

- К-7СТ - вариант ракеты К-7 с ИК ГСН ТГС-56С. Аэродинамическая схема «бесхвостка».

- К-7С-3 - вариант ракеты К-7 с полуактивной радиолокационнрй ГСН РГС-56С. Обычная аэродинамическая схема.

- К-70 - вариант ракеты для перехватчика Е-150 с ГСН разработки ОКБ-287.

Но, в отличие от первой серийной русской ракеты "воздух - воздух", К-7Л была выполнена по обычной аэродинамической схеме, так что рули с приводом и элементами автопилота размещались сзади мотора. За счет обеспеченного технического задела по системе наведения разработка К-7Л шла с опережением по отношению к другим вариантам. Уже в 1956 г. прошел фабричные тесты специально переоборудованный Як-25 0109, снаряженный макетом РЛС "Алмаз", с которого были проведены запуски управляемых по лучу ракет. Тесты продолжились в будущем году. Было выполнено 99 полетов, проведено 38 пусков ракет. Как и при разработке К-6, на замену К-7Л шел ее улучшенный вариант - К-7ЛВ, созданный для поражения целей на высотах до 22 км. Были сделаны и ракеты в варианте К-7М, отличавшиеся широким применением неметаллических материалов в конструкции.

К концу сентября 1958 г. с МиГ-19 101 и 102 удалось провести 25 пусков, подтвердивших корректность заложенных в ракету главных технических решений. Результаты испытаний также свидетельствовали о стабильности баллистических черт и подтверждали возможность внедрения ракет с Т-3 и Як-25. Но проведению совместных испытаний препятствовала неготовность штатного носителя Т-3. Что более принципиально, уже в 1957 г. создатели Т-3, для которого предназначалась ракета К-7Л, стали склоняться к переходу на более многообещающую самонаводящуюся ракету К-8, отрабатывавшуюся в ОКБ-4.

С неким опережением по отношению к К-7Л испытывался ее отработочный уменьшенный вариант К-75. По массо-габаритным чертам эта ракета, наводимая получу РЛС "Изумруд-2", приблизительно соответствовала К-5, что позволило использовать ее движок и элементы бортовой аппаратуры. Уже в 1956 г. начались запуски с переоборудованных подходящим образом Як-25 1608 и 1808. С 5 марта по 10 июня на Як-25К 1608 с модернизированной РЛС "Изумруд" выполнили 23 полета и провели три запуска ракет на высотах 5 и 12 км. Но, в качестве боевой ракеты К-75 не имела осязаемого приемущества над технологически более предпочтительной К-5М - модернизированной К-5. Ну и энтузиазм к ракетам, наводимым по лучу, равномерно спадал из-за их бесперспективности. В ноябре 1957 г. Як-25 1608 вернули в ЛИИ и переоснастили для проведения испытаний неуправляемых авиационных ракет ТРС-85.

Конструкторы завода 134 вели и разработки самонаводящихся вариантов ракеты К-7 - К-7СТ с термический головкой самонаведения ТГС-56С и К-7С-3 с полуактивной радиолокационной РГС-56С разработки ОКБ-287, сопрягаемой с самолетной РЛС "Алмаз-7". При всем этом, в отличие от получившей в предстоящем обширное распространение практики разработки унифицированных вариантов самонаводящихся ракет, различавшихся только носовой частью с "радийной" либо "термический" ГСН, конструкторы завода 134 проектировали свои 1-ые ракеты исходя из различного расположения главных систем и агрегатов. Наводимую по лучу РЛС ракету К-7С-3 выполнили по обычной аэродинамической схеме, а К-7С - как "бесхвостку". По постановлению от 7 марта 1957 г. были развернуты работы по созданному для третьего и следующих вариантов микояновского истребителя Е-150 еще одному варианту ракеты К-7 - К-70 с ГСН разработки конструкторов ОКБ-287 во главе с В.С. Дегтяревым.

В 1957 г. были выпущены эскизный проект и рабочая документация по К-7С-3, а в будущем году начались ее фабричные тесты. Кроме сложностей с отработкой бортовой аппаратуры, задержка хода испытаний определялась недоработанностью и малым ресурсом носителя - Т-3. Для обеспечения более размеренного хода испытаний по инициативе завода 134 к летной отработке ракет подключили и специально доделанный Як-25 0221. В целом, заместо намеченных 38 пусков удалось провести только 1, ну и то не с Т-3, а с нештатного носителя - Як-25. В 1958 г. были проведены и по три запуска ракет К-7СТ с разными термическими ГСН, разработанными в ЦКБ-393 коллективом С.М. Николаева и в НИИ-10 конструкторами во главе с Н.В. Смирновым. Как и следовало ждать, распыление сил привело к недопустимому отставанию от установленных сроков. Постановлением от 4 июня 1958 г. разработка К-7 для Т-3 была прекращена и в будущем году работы по данной теме уже не велись.

Во-1-х, к этому времени ОКБ-4 ушло далековато вперед с отработкой собственной самонаводящейся ракеты К-8 с близкими к К-7 чертами. Концепция мотивированной разработки специальной ракеты для каждого типа перехватчика была отвергнута после доказательства способности достаточно всеприменимого внедрения ракет ОКБ Бисновата. Во вторых, фактически все силы ракетчиков ОКБ завода 134 были брошены на выполнение особо принципиального задания - проигрывание южноамериканского "Сайдуиндера" как ракеты К-13.

Система управления и наведение:

- К-7Л - наведение по лучу РЛС «Алмаз-3»;

- К-75 - наведение по лучу РЛС «Изумруд-2»;

- К-7СТ - ИК ГСН ТГС-56С разработки либо ЦКБ-392 (главный конструктор - С.М.Николаев) либо НИИ-10 (главный конструктор - Н.В.Смирнов).

- К-7С-3 / К-70 - полуактивная радиолокационная ГСН РГС-56С разработки ОКБ-287, главный конструктор возможно В.С.Дегтярев. Облучение цели обеспечивалось РЛС носителя «Алмаз-3».

Модификации:

- К-7 - общее заглавие проекта работы по которому велись на основании Постановления Совмина СССР от декабря 1954 года.

- К-7Л - базисная модель ракеты с наведением по лучу РЛС, большая преемственность от ракеты К-5.

- К-7ЛВ - высотная модель К-7Л с высотой полета цели до 22000 м, к 1958 году в разработке сменила ракету К-7Л.

- К-7М - модель ракеты с широким применением в конструкции неметаллических материалов. Находится в разработке как минимум с 1958 года.

- К-75 - вариант ракеты К-7 в габаритах и с движком ракеты К-5. модель предназначена для отработки системы наведения и оборудования ракеты К-7 в реальных критериях.

- К-7СТ - вариант ракеты К-7 с ИК ГСН ТГС-56С. Аэродинамическая схема «бесхвостка».

- К-7С-3 - вариант ракеты К-7 с полуактивной радиолокационнрй ГСН РГС-56С. Обычная аэродинамическая схема.

- К-70 - вариант ракеты для перехватчика Е-150 с ГСН разработки ОКБ-287.

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.