Пистолет-пулемёт Черкашина

Посреди изобретателей, направивших свои усилия в область артиллерийско-стрелкового вооружения, как и раньше популярна мысль разработки новых систем оружейной автоматики. Изобретатель Пётр Николаевич Черкашин прислал в редакцию журнальчика «Оружие» материалы о предлагаемом им «Устройстве автоматики для стрелкового орудия малого, среднего и огромного калибра». На это изобретение уже выдано несколько патентов Евразийским патентным ведомством и Комитетом по правам умственной принадлежности Министерства юстиции Республики Казахстан.

Посреди изобретателей, направивших свои усилия в область артиллерийско-стрелкового вооружения, как и раньше популярна мысль разработки новых систем оружейной автоматики. Изобретатель Пётр Николаевич Черкашин прислал в редакцию журнальчика «Оружие» материалы о предлагаемом им «Устройстве автоматики для стрелкового орудия малого, среднего и огромного калибра». На это изобретение уже выдано несколько патентов Евразийским патентным ведомством и Комитетом по правам умственной принадлежности Министерства юстиции Республики Казахстан.

В базе предложения П.Н. Черкашина лежит стремление сделать газовый движок автоматики, в каком не выполнялся бы отвод пороховых газов из канала ствола до вылета из него пули (снаряда). При всем этом, с одной стороны, сохраняется неподвижность ствола по отношению ко всему оружию, а канал ствола остаётся на время выстрела крепко запертым с казённой части, что должно обеспечить неплохую кучность стрельбы, с другой, по воззрению изобретателя, не происходит утраты исходной скорости пули (снаряда) из-за отвода части пороховых газов. В большинстве применяемых систем автоматики с газовым движком отвод части пороховых газов для привода в движение деталей автоматики делается через отверстие в стене ствола после прохождения этого отверстия пулей.

По мысли изобретателя, это приводит к резкому снижению уровня давления газов в запульном (заснарядном) пространстве, что и вызывает утрату в исходной скорости. Меж тем, в нынешних критериях ведения боевых действий, когда противники обширно используют средства персональной бронезащиты, приращение исходной скорости пули, увеличивающее пробивное действие пули и улучшающее меткость стрельбы, может дать приметные преимущества за счёт роста «дальности огневого воздействия на противника».

Не считая того, по воззрению изобретателя, предлагаемая им схема газового мотора автоматики позволяет уменьшить вибрации ствола при выстреле, а наличие узла, передвигающегося вперёд, позволяет отчасти восполнить вредное действие отдачи на результаты стрельбы. Сущность предлагаемого газового мотора заключается в использовании энергии пороховых газов, выходящих из дульной части ствола прямо за пулей (снарядом). Подвижный надульник, смещаемый вперёд давлением пороховых газов, истекающих из ствола, при недвижном стволе был применен ещё в автоматической винтовке Банга 1903 г., проходившей сначала XX в. тесты в Дании, Австрии, Швейцарии, Рф.

По мысли изобретателя, это приводит к резкому снижению уровня давления газов в запульном (заснарядном) пространстве, что и вызывает утрату в исходной скорости. Меж тем, в нынешних критериях ведения боевых действий, когда противники обширно используют средства персональной бронезащиты, приращение исходной скорости пули, увеличивающее пробивное действие пули и улучшающее меткость стрельбы, может дать приметные преимущества за счёт роста «дальности огневого воздействия на противника».

Не считая того, по воззрению изобретателя, предлагаемая им схема газового мотора автоматики позволяет уменьшить вибрации ствола при выстреле, а наличие узла, передвигающегося вперёд, позволяет отчасти восполнить вредное действие отдачи на результаты стрельбы. Сущность предлагаемого газового мотора заключается в использовании энергии пороховых газов, выходящих из дульной части ствола прямо за пулей (снарядом). Подвижный надульник, смещаемый вперёд давлением пороховых газов, истекающих из ствола, при недвижном стволе был применен ещё в автоматической винтовке Банга 1903 г., проходившей сначала XX в. тесты в Дании, Австрии, Швейцарии, Рф.

Пороховые газы, выходящие прямо за пулей, ударяли в надульник и сдвигали его вперёд. Надульник через шарнирно связанную с ним тягу поворачивал качающийся рычаг, 2-ое плечо которого толкало вспять скользящую планку. Планка производила отпирание канала ствола и отвод затвора в последнее заднее положение. Недочетами системы были громоздкость, большая вибрация, импульсные нагрузки, работа возвратимой пружины на растяжение. Фактически те же недочеты были характерны и доделанной винтовке «Спрингфилд-Банг» 1920 г., проходившей тесты в США и также отвергнутой. Идентичные предложения не один раз делались и в предстоящем. Сам изобретатель ссылается на патенты РФ № 2046265 (конструктор ЦКИБ СОО Адов А.Б., 2005 г., хотя там речь идёт об отводе пороховых газов через особенный надульник с движением поршня вспять, так что система поближе к германской самозарядной винтовке G.41 (W) с недвижным надульником) и №2156938 (Каминский В.А., 2000 г. - пистолет, в котором надульник «разворачивает назад» пороховые газы для воздействия их на поршень затворной рамы).

Пороховые газы, выходящие прямо за пулей, ударяли в надульник и сдвигали его вперёд. Надульник через шарнирно связанную с ним тягу поворачивал качающийся рычаг, 2-ое плечо которого толкало вспять скользящую планку. Планка производила отпирание канала ствола и отвод затвора в последнее заднее положение. Недочетами системы были громоздкость, большая вибрация, импульсные нагрузки, работа возвратимой пружины на растяжение. Фактически те же недочеты были характерны и доделанной винтовке «Спрингфилд-Банг» 1920 г., проходившей тесты в США и также отвергнутой. Идентичные предложения не один раз делались и в предстоящем. Сам изобретатель ссылается на патенты РФ № 2046265 (конструктор ЦКИБ СОО Адов А.Б., 2005 г., хотя там речь идёт об отводе пороховых газов через особенный надульник с движением поршня вспять, так что система поближе к германской самозарядной винтовке G.41 (W) с недвижным надульником) и №2156938 (Каминский В.А., 2000 г. - пистолет, в котором надульник «разворачивает назад» пороховые газы для воздействия их на поршень затворной рамы).

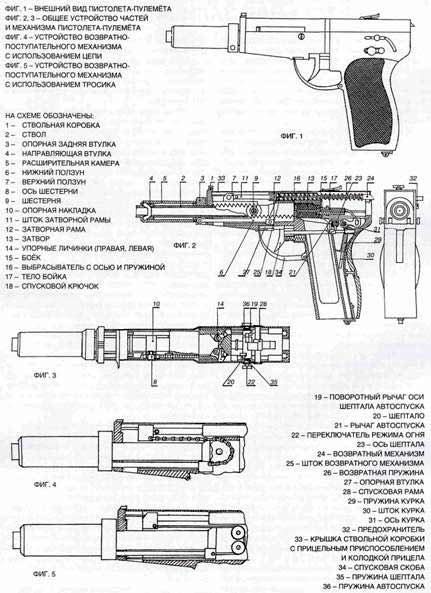

Устройство орудия, предлагаемое П.Н. Черкашиным, можно осознать по приводимым чертежам пистолета. Газовый движок выполнен последующим образом. На выступающую из ствольной коробки дульную часть ствола надет подвижный надульник, включающий расширительную камеру и заднюю опорную втулку, жёстко связанную с затворной рамой через «возвратно-поступательный механизм». Движение надульника вперёд и вспять ограничивает направляющая втулка, укреплённая на дульной части ствола. Запирание канала ствола делается затвором при помощи 2-ух симметричных качающихся боевых упоров (личинок), встающих на опорные поверхности ствольной коробки. Движением затвора управляет затворная рама, которая своими наружными пазами движется по выступам ствольной коробки. Затвор, подвижно соединённый с затворной рамой телом ударника, движется по её внутренним пазам. Возвращение деталей автоматики вперёд создают возвратимые механизмы с цилиндрическими винтообразными возвратимыми пружинами.

Ударно-спусковой механизм - курковый, со сокрытым поворотным курком и цилиндрической винтообразной боевой пружиной, допускает ведение одиночного и автоматического огня. Кнопочный переводчик видов огня размещен над пистолетной ручкой. Имеется неавтоматический предохранитель. После вылета пули из канала ствола и прохождения ею суженной части («вспомогательного ствола») расширительной камеры последующие за пулей пороховые газы оказывают давление на переднюю стену расширительной камеры. Камера с задней опорной втулкой движется вперёд, а возвратно-поступательный механизм приводит в движение затворную раму. Вариантов этого механизма, призванного движение надульника вперёд конвертировать в движение затворной рамы с затвором в обратном направлении, предложено несколько - реечно-шестерёнчатый, цепной и тросовый (с 2-мя блоками).

Реечно-шестёренчатый механизма смотрится наименее массивным. В данном случае опорная втулка тянет за собой вперёд нижний ползун с зубчатой рейкой, который через шестерню, укреплённую на оси слева от ствола, приводит в движение верхний ползун, жёстко связанный тягами с затворной рамой. Затворная рама, двигаясь вспять, сводит боевые упоры, через тело ударника подхватывает и увлекает за собой затвор, сжимает пружины возвратных устройств, отклоняет вспять курок. Затвор своим выбрасывателем извлекает из патронника стреляную гильзу, удаление гильзы за границы орудия делается при помощи отражателя. При оборотном движении затворная рама толкает вперёд затвор, тот подхватывает из магазина очередной патрон и досылает его в канал ствола. Своим клином затворная рама разводит в стороны боевые упоры, которые встают на опорные поверхности ствольной коробки, производя запирание канала ствола. Через реечно-шестерёнчатый механизм затворная рама возвращает в начальное положение опорную втулку с расширительной камерой.

Устройство орудия, предлагаемое П.Н. Черкашиным, можно осознать по приводимым чертежам пистолета. Газовый движок выполнен последующим образом. На выступающую из ствольной коробки дульную часть ствола надет подвижный надульник, включающий расширительную камеру и заднюю опорную втулку, жёстко связанную с затворной рамой через «возвратно-поступательный механизм». Движение надульника вперёд и вспять ограничивает направляющая втулка, укреплённая на дульной части ствола. Запирание канала ствола делается затвором при помощи 2-ух симметричных качающихся боевых упоров (личинок), встающих на опорные поверхности ствольной коробки. Движением затвора управляет затворная рама, которая своими наружными пазами движется по выступам ствольной коробки. Затвор, подвижно соединённый с затворной рамой телом ударника, движется по её внутренним пазам. Возвращение деталей автоматики вперёд создают возвратимые механизмы с цилиндрическими винтообразными возвратимыми пружинами.

Ударно-спусковой механизм - курковый, со сокрытым поворотным курком и цилиндрической винтообразной боевой пружиной, допускает ведение одиночного и автоматического огня. Кнопочный переводчик видов огня размещен над пистолетной ручкой. Имеется неавтоматический предохранитель. После вылета пули из канала ствола и прохождения ею суженной части («вспомогательного ствола») расширительной камеры последующие за пулей пороховые газы оказывают давление на переднюю стену расширительной камеры. Камера с задней опорной втулкой движется вперёд, а возвратно-поступательный механизм приводит в движение затворную раму. Вариантов этого механизма, призванного движение надульника вперёд конвертировать в движение затворной рамы с затвором в обратном направлении, предложено несколько - реечно-шестерёнчатый, цепной и тросовый (с 2-мя блоками).

Реечно-шестёренчатый механизма смотрится наименее массивным. В данном случае опорная втулка тянет за собой вперёд нижний ползун с зубчатой рейкой, который через шестерню, укреплённую на оси слева от ствола, приводит в движение верхний ползун, жёстко связанный тягами с затворной рамой. Затворная рама, двигаясь вспять, сводит боевые упоры, через тело ударника подхватывает и увлекает за собой затвор, сжимает пружины возвратных устройств, отклоняет вспять курок. Затвор своим выбрасывателем извлекает из патронника стреляную гильзу, удаление гильзы за границы орудия делается при помощи отражателя. При оборотном движении затворная рама толкает вперёд затвор, тот подхватывает из магазина очередной патрон и досылает его в канал ствола. Своим клином затворная рама разводит в стороны боевые упоры, которые встают на опорные поверхности ствольной коробки, производя запирание канала ствола. Через реечно-шестерёнчатый механизм затворная рама возвращает в начальное положение опорную втулку с расширительной камерой.

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.