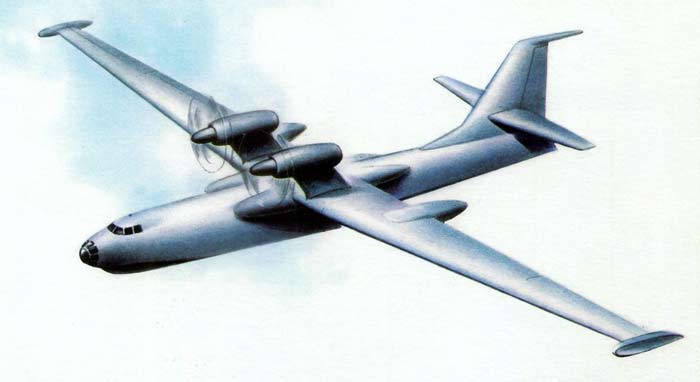

Транспортно-десантный экраноплан «Орлёнок» (проект 904) (СССР)

В 1964 году в ЦКБ по СПК приступили к проектированию 105-тонного транспортно-десантного экраноплана Т-1 (проект 904), получившего сначала 1970-х заглавие «Орлёнок». Ему предшествовала двухместная самоходная модель СМ-6 взлётной массой около 26500 кг. Её разработка началась осенью 1969 года, а спуск на воду состоялся в 1971 году. Схема СМ-6 сохранилась таковой же, как у «Каспийского монстра», с той только различием, что два ТРД поддува размещались не на пилонах по краям носовой части корпуса лодки, а снутри, причём с верхними воздухопоглотителями, что приметно снижало возможность попадания в движки забортной воды.

В 1964 году в ЦКБ по СПК приступили к проектированию 105-тонного транспортно-десантного экраноплана Т-1 (проект 904), получившего сначала 1970-х заглавие «Орлёнок». Ему предшествовала двухместная самоходная модель СМ-6 взлётной массой около 26500 кг. Её разработка началась осенью 1969 года, а спуск на воду состоялся в 1971 году. Схема СМ-6 сохранилась таковой же, как у «Каспийского монстра», с той только различием, что два ТРД поддува размещались не на пилонах по краям носовой части корпуса лодки, а снутри, причём с верхними воздухопоглотителями, что приметно снижало возможность попадания в движки забортной воды.

Как надо из открытых публикаций, на СМ-6 использовались два мотора НК-8-4К (морская модификация двухконтурного ТРД, предназначенного для аэробуса Ил-62) суммарной тягой 21 000 кгс, предназначавшихся для сотворения завышенного давления под крылом и разгона аппарата. Схожая силовая установка применялась и на «Орлёнке», который был практически вчетверо тяжелее СМ-6. Расположить подобные движки поперечником около полутора метров в узенькой носовой части самоходной модели не представлялось вероятным. Вероятнее всего, в качестве стартовых движков использовались полуторатонные двухконтурные ТРДД АИ-25 поперечником 820 мм с самолёта Як-40. На СМ-6 для облегчения взлёта аппарата и понижения нагрузок на корпус в процессе посадки при завышенном волнении предусмотрели гидролыжное устройство, перешедшее потом на «Орлёнок». За носовыми движками находилась кабина экипажа, в какой пилоты размещались в ряд. На верхушке киля СМ-6 расположили маршевый турбовинтовой движок. При всем этом в СМИ «гуляет» информация о 4000-сильном АИ-20, устанавливавшемся на самолёты Ан-10, Ан-12 и Ил-18. Но, как надо из книжки «Двигатели НК» (1), на СМ-6 всё же стоял АИ-24П с воздушным винтом АВ-72 поперечником 3,9 м. При всем этом газовая струя ТВД была ориентирована ввысь, что снижало его мощность на валу до 2467 л.с.

Как и положено в авиастроении, для статических испытаний выстроили планёр самоходной модели под обозначением СМ-6А. 1-ый шаг испытаний СМ-6, проходивший на Горьковском водохранилище (гЧкалов), закончился в 1971 году, и в будущем году машину выслали на доработку В дополнение к главной гидролыже установили носовую. Так как движение экраноплана по аква поверхности даже с маленьким волнением происходило как по стиральной доске, то обе лыжи оснастили амортизационными устройствами (ЛАУ), а в 1974 году - колёсными опорами, позволявшими выкатываться не только лишь на слип, да и на необорудованный сберегал. С озари 1974 года тесты СМ-6 продолжили на Каспии. Окончательный вид, соответственный транспортному экраиоплану самоходная модель заполучила в 1977-м, после оснащения её системой автоматического управления и радиоизотопным высотомером «Селигер». Это позволило осенью такого же года начать заключительный шаг лётных исследовательских работ. Так как СМ-6 был экспериментальным аппаратом, то на нём совершались только краткосрочные полёты со скоростью до 270 км/ч на вьюоте около 2-ух метров. СМ-6 находился «в строю» до конца 1980-х и потом занял почётное место на постаменте в Каспийске.

1-ый в мире транспортный экраноплан «Орлёнок» спустили на воду летом 1972 году. Аппарат предназначался для резвой перевозки в грузовом отсеке длиной 21м, высотой 3,2 м и шириной 3 м (по другим данным - 28, 4,5 и 3,4 м соответственно) войск, вооружения и различной техники, состоявшей на вооружении ВМФ, включая бронетранспортёры БТР-80 и плавающие танки ПТ-76. Загрузка в экраноплан осуществлялась через откидывающуюся вбок тяжёлую носовую часть, в какой были размещены два турбореактивных мотора НК-8-4К, кабина экипажа и бессчетное оборудование. Это было не самое удачное техническое решение, так как в этом случае изгибаются разные трубопроводы, электронные кабели, усложняется проводка системы управления движком НК-12МК и экранопланом в целом. Но, похоже, другого выхода не отыскали.

На «Орлёнке» предусмотрели возможность подмены стартово-разгонных ТРДД НК-8-4К на НК-87. На верхушке киля расположили маршевый турбовинтовой движок НК-12МК с соосными воздушными винтами АВ-90. Этот высокоэкономичный и надёжный ТВД, сделанный выше пятидесяти годов назад для бомбовоза Ту-95, невзирая на высочайший уровень шума, в те годы более много подходил для схожих аппаратов. Движки НК-8-4К, оборудованные поворотными соплами, использовались не только лишь для взлёта, да и для выхода на сберегал на воздушной подушке. Как и на СМ-6, для понижения лобового сопротивления и защиты от морской воды воздухозаборные устройства НК-8-4К очень успешно вписали в обводы носовой части корпуса лодки. Не считая этого, имелась вспомогательная силовая установка ТА-6А, созданная для пуска газотурбинных движков и снабжения электроэнергией оборудования и систем экраноплана. Для понижения ударных нагрузок на взлётно-посадочных режимах использованы гидролыжи в виде простых откпоняющихся щитков с колёсным шасси для движения по спуску (слипу) в воду и береговым дорожкам с искусственным покрытием.

Оценка весовой отдачи «Орлёнка» по полезной нагрузке (коммерческая нагрузка, горючее и экипаж) указывает, что она не превосходит 27%, что для транспортного аппарата очевидно мало. Не считая главного режима (поблизости аква поверхности), «Орлёнок» мог летать и вдалеке от экрана, как обыденный самолёт Но наибольшее значение аэродинамического свойства при всем этом становилось приметно меньше, что прямо оказывало влияние на дальность полёта. На «Орлёнке» предусмотрели две радиолокационные станции. Обзорную РЛС расположили на высшей части корпуса, а навигационную, созданную для сканирования береговой черты, - в носовой части. Этим достигались всепогодность и круглосуточность внедрения аппарата. Для огневой поддержки десанта и самообороны машины предназначался спаренный пулемёт калибра 12,7 мм, размещённый в палубной установке с радиальным обстрелом.

1-ый полёт опытнейшего экземпляра «Орлёнка» состоялся в 1972 году на одном из притоков Волги. Потом его под видом самолёта Ту-134 погрузили на баржу и перевезли на Каспийское море, где он проходил главные фабричные и муниципальные тесты. По систематизации тех лет «Орлёнок» был экранолётом, способным летать как поблизости поверхности раздела 2-ух сред, так и на значимой высота. Много позднее, когда была введена интернациональная систематизация, такие суда стали систематизировать как экранопланы.

Экраноплан как новое тс добивался более внимательного, можно сказать, даже особенного подхода при проведении испытательных полётов. Но условия окружающего нас мира таковы, что часто приходится отступать от правил, написанных кровью прошлых поколений. В особенности это чётко выслеживалось в стране с плановой экономикой. Невыполнение годичного плана предприятием могло не только лишь бросить его без премиальных выплат, да и угрожало неприятностями министерству. Потому, невзирая на отсутствие заключения по результатам статических испытаний на крепкость второго построенного экземпляра аппарата, по настоянию находившегося в Каспийске заместителя начальника 1-го из Основных управлений Министерства судостроительной индустрии Алексеев согласился выпустить 2-ой экземпляр «Орлёнка» в испытательный полёт, во время которого случилась трагедия. Экипажу предписывалось отработать взлёты и посадки вдоль и поперёк волны. Может быть, на принятие этого решения воздействовало и то, что незадолго ранее на «Орлёнке» прокатили целую делегацию, включавшую около 40 пассажиров во главе с первым заместителем министра судостроительной индустрии.

«Орлёнок» вышел в море, и в момент взлёта оторвалась хвостовая часть корпуса с оперением и движком. Алексеев смог на работающих носовых движках довести изувеченную машину в бухту завода «Дагдизель». Комиссия записала в качестве предпосылки трагедии применение в конструкции корпуса материалов, не рассчитанных для работы в критериях больших нагрузок. На последующих (прочностных) испытаниях корпус экраноплана переломился в том же самом месте. Основной предпосылкой трагедии признали неподходящий конструкционный материал корпуса - достаточно хрупкий сплав К482Т1, использовавшийся в кораблестроении. На серийных машинах этот сплав поменяли алюминиево-магниевым АМГ61, прочностные свойства которого были существенно ниже, чем у Д-16Т, обширно применяющегося в самолётостроении, но позволить себе получать такую «роскошь» кораблестроители, видимо не могли.

Невзирая на трагедию, на опытнейшем экземпляре «Орлёнка», совершившем несколько 10-ов полётов, успели отработать разные режимы движения, в том числе и выход на сушу, подтвердив расчётные свойства. 1-ый экземпляр установочной серии морской десантный экраноплан (МДЭ-150, строительный номер С-21), отличавшийся усиленным корпусом, выстроили в 1977 г Муниципальные тесты «Орлёнка» длилось практически два года и 3 ноября 1979-го его приняли на вооружение, подняв флаг ВМФ. Транспортный экраноплан отличался хороший манёвренностью. На воде радиус циркуляции не превосходил 60 м. В полёте же при выполнении координированного разворота оковём отличия руля направления и элеронов его радиус был около 3000 м. Тяговооружённость «Орлёнка» была такая, что от начала разбега до отрыва от аква поверхности проходило менее полутора минут. В 1981-м заказчику сдали 2-ой серийный экраноплан (МДЭ-155, строительный номер С-25) и через два года, 30 декабря - 3-ий (МДЭ-160, С-26). Мореплаватели же желали иметь в своём распоряжении около 20 машин этого типа.

Серийные «орлята» поступили в 236-й дивизион кораблей-экранопланов, входивший в бригаду десантных кораблей Краснознамённой Каспийской флотилии. Формирование этого подразделения проходило с ноября 1979 по декабрь 1983 года. При всем этом для управления кораблями нового типа подготовили четырёх пилотов. Полёты экранопланов проходили изредка, корабли нередко дорабатывали, отшлифовывая равномерно вопросы, связанные с их эксплуатацией и боевым применением. В 1984 году предполагалось перебазировать дивизион на Балтику, причём своим ходом на высотах до 1500 м. Но перелёт не состоялся. В конце 1986 года по приказу министра обороны СССР 236-й дивизион кораблей-экранопланов переименовали в 11-ю авиагруппу, с подчинением Черноморскому флоту. Экранопланы, как и положено, заняли свою нишу в структуре авиации ВМФ.

Невзирая на все быстрее личные трудности, экранопланы участвовали во флотских учениях, отрабатывая посадку разведывательных и диверсионных групп. Так, в 1988 году экранопланы завлекли к учениям по переброске войск из района Баку в Красноводск. В этой операции участвовали также десантные водоизмещающие корабли и аппараты на воздушной подушке. Первым на переход потребовались практически день, вторым - 6 часов, а экранопланам - около 2-ух часов. Необычная оперативность произвела огромное воспоминание. 1988 год стал апогеем внедрения экранопланов. До конца года три «Орлёнка» сделали 438 полётов, на их счету было 789 часов полёта. Но эмоции военных стремительно улеглись, хотя университеты Министерства обороны проводили исследования, связанные с поисками путей внедрения кораблей этого класса. Но не стоит забывать, что страна, начиная с середины 1980 годов, вошла в полосу неуравновешенного экономического развития, и политикам всех мастей было не до многообещающих видов вооружения. Всё это самым нехорошим образом отразилось и на состоянии вооруженных сил.

Экранопланы поставили на прикол и только в конце 1993 года какой-то из них (МДЭ-160) привели в лётное состояние для показа американской делегации. С развалом Русского Союза закончилось предстоящее финансирование проекта, а истекшие межремонтные ресурсы не дозволили выходить «орлятам» в море. Совсем судьба экранопланов была решена в конце марта 1998 года, когда по приказу главкома ВМФ два оставшихся корабля списали. Ушёл в прошедшее корабль, способный оперативно решать десантные задачки, непосильные ни кораблям, ни самолётам. Ну и суда на воздушной подушке приметно уступали аппаратам Алексеева. Один «Орлёнок» (МДЭ-160) в июне 2007 года на барже доставили в Москву на Химкинское водохранилище, где он встал на нескончаемую стоянку, а оставшиеся машины без всякой перспективы догнивают в Каспийске.

Когда в стране начался перевод компаний военно-промышленного комплекса на штатскую продукцию, для «Орлёнка», как и для «Спасателя» попробовали отыскать работу - это спасательные операции на море. А именно, было предложено перевоплотить самый грузоподъёмный самолёт в мире Ан-225 «Мрия» в носитель «Орлёнка». Такая связка позволяла проводить операции в хоть какой акватории Мирового океана, и в этом качестве оба аппарата не имели себе равных. Не хватало только головного - интернациональной организации по спасению на воде. Усилий же Рф и Украины (для реализации предложений по системе спасения «Орлёнок» - «Мрия») оказалось недостаточно.

Экраноплан «Орлёнок» (проект 904) - цельнометаллической конструкции, выполнен по самолётной схеме тандем. Корпус (фюзеляж) экраноплана длиной около 45 м, шириной 4,8 м и высотой 5,2 м, - полумонококовой конструкции. Для загрузки и выгрузки боевой техники и личного состава войск служит шарнирно закреплённая носовая часть корпуса: делая упор на носовую стойку шасси, поворачивается на лево, открывая проём грузового отсека. Для входа и выхода экипажа предусмотрены две двери, расположенные по бортам корпуса над крылом. Аварийное покидание экраноплана осуществляется через лючок на крыше кабины пилотов. Фронтальное крыло - десятилонжеронное кессонной конструкции, удлинением 3,26. По аэродинамической сборке несущая поверхность подобна аппарату «Лунь». В кессонах расположены топливные баки.

На концах несущей поверхности имеются водоизмещающие скеги. Вдоль задней кромки фронтального крыла размещено (с обеих сторон корпуса) по 5 секций закрылков и зависающие элероны. На нижней поверхности, вдоль фронтальной кромки крыла (поближе к концам) находятся щитки, созданные для увеличения давления под крылом на взлёте и противодействующие перетеканию газовых струй подъёмно-маршевых движков на его верхнюю поверхность. Углы отличия: зависающих элеронов - от 10 градусов ввысь и до 42 градусов вниз, щитков на фронтальной части крыла - 70 градусов. На плаву крыло отчасти погружено в воду. Заднее крыло с 4-мя секциями руля высоты расположено на верхушке киля. Вертикальное оперение состоит из киля, сделанного за одно целое с корпусом аппарата и двухсекционного руля направления.

Шасси - убирающееся, включает две гидролыжи для взлёта и посадки на воду, и колёсные опоры для движения по земле. Передняя гидролыжа размещена под поворотной носовой частью корпуса, а основная - в районе центра тяжести. Обе гидролыжи имеют амортизационные устройства. Носовая стойка с 2-мя поворотными колёсами и 5 главных двухколёсных опор на независящих подвесках убираются в надлежащие ниши корпуса. Все колёса - нетормозные. Оба отсека отчасти запираются гидролыжами. Основной конструкционный материал планёра - дюралевый сплав АМГ61. В отдельных узлах и агрегатах используются сталь и композиционные материалы. Защита планёра от коррозии - химическая, с покрытием соответственной краской.

Система управления экранопланом - жёсткая, с необратимыми гидроусилителями. Выпуск и уборка закрылков и шасси также осуществляются при помощи гидравлической системы. Пилотирование аппарата может быть как в ручном, так и в автоматическом режиме. Изменение вьюоты полёта аппарата поблизости экрана осуществляется оковём отличия закрылков и конфигурации тяги движков. Этот процесс не так прост и просит соответственной сноровки. Во всяком случае, чем больше угол отличия закрылков, тем выше подымается аппарат Вовне зоны деяния экрана управление аппаратом осуществляется как обыденным самолётом.

Пилотажно-навигационный комплекс включает навигационную РЛС, расположенную в носовой части корпуса, и обзорный радар. Антенна РЛС для обзора верхней полусферы размещена на корпусе за пулемётной установкой. Экраноплан имеет полный набор авиационных и корабельных навигационных огней. В форпике размещено якорно-буксирное устройство. Сам якорь убирается в клюз -отверстие в носовой части корпуса. На борту экраноплана предусмотрены надувные спасательные плоты и моторные надувные лодки. Вооружение включает установку «Утёс» с 2-мя пулемётами калибра 12,7 мм с радиальным обстрелом. По мере надобности может применяться табельное орудие экипажа и десантников.

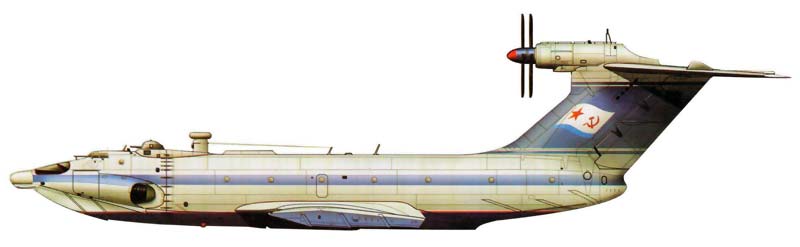

Экипаж - семь человек: командир корабля, 2-ой пилот, механик, штурман, радист и стрелок. При транспортировке десанта в состав экипажа дополнительно включают 2-ух техников. Надводная часть корпуса, включая оперение, - сероватая (шаровая); подводная часть корпуса - тёмно-зелёная; обтекатели антенн РЛС - светлосерые; ватерлиния, тактические номера - белоснежные; лопасти винта, стволы пулемётов, визиры, сопла движков, ниши сопел носовых движков - чёрные; кончики шайб - красноватые; концы лопастей - жёлтью. С обоих бортов на вертикальном оперении нанесено изображение флага ВМФ Рф.

Лётно-технические свойства экраноплана «Орлёнок» Экипаж, чел 6-8 Размах крыла, м 31.50 Длина, м 58.11 Высота, м 16.30 Площадь крыла,м2 304.60 Масса, кг - пустого снаряженного 120000 - наибольшая взлетная 140000 Тип мотора - стартовые 2 ТРД НК-8-4К - маршевый 1 ТВД НК-12МК Тяга - стартовые, кгс 2 х 10500 - маршевый, э.л.с. 1 х 15000 Наибольшая скорость, км/ч 400 Крейсерская скорость, км/ч 350 Практическая дальность, км 1500 Высота полета на дисплее, м 2-10 Практический потолок, м 3000 Нужная нагрузка: до 20000 кг Вооружение: установка «Утёс» с 2-мя пулемётами калибра 12,7 мм

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.