Самоходные артиллерийские установки ИСУ-122-1 и ИСУ-130 (СССР)

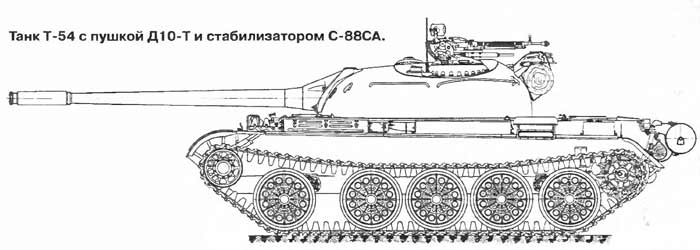

В 1944 году в ЦАКБ под управлением В.Г. Грабина были спроектированы 122-мм пушка С-26-1 и 130-мм пушка С-26. Обе пушки имели практически схожие индексы и это не случаем. 122-мм пушка С-26-1 отличалась от 130-мм пушки C-26 только калибром трубы, другие механизмы, агрегаты и узлы системы были те же самые. Сначало прорабатывался вариант установки С-26 в тяжкий танк ИС-7, но в том же году начались работы по приспособлению обоих пушек под томные САУ на базе танка ИС. САУ со 122-мм пушкой получипа индекс ИСУ-122-1 (ИСУ-122БМ, Объект 243), а САУ со 130-мм пушкой — ИСУ-130 (Объект 250).

В 1944 году в ЦАКБ под управлением В.Г. Грабина были спроектированы 122-мм пушка С-26-1 и 130-мм пушка С-26. Обе пушки имели практически схожие индексы и это не случаем. 122-мм пушка С-26-1 отличалась от 130-мм пушки C-26 только калибром трубы, другие механизмы, агрегаты и узлы системы были те же самые. Сначало прорабатывался вариант установки С-26 в тяжкий танк ИС-7, но в том же году начались работы по приспособлению обоих пушек под томные САУ на базе танка ИС. САУ со 122-мм пушкой получипа индекс ИСУ-122-1 (ИСУ-122БМ, Объект 243), а САУ со 130-мм пушкой — ИСУ-130 (Объект 250).

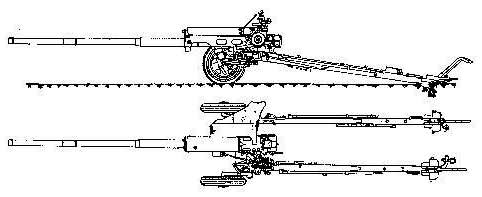

Поводом для сотворения САУ стало правительственное задание по установке на самоходную базу 122-мм и 152-мм пушек завышенной мощи по сопоставлению со штатными орудиями этих калибров (152-мм гаубица-пушка эталона 1937 года (МЛ-20) и 122-мм пушка эталона 1931/1937 года (А-19)). Вместе с точно соответствовавшей этому заданию опытнейшей САУ ИСУ-122-1 (ИСУ-122БМ, Объект 243) было решено попробовать установить на шасси ИСУ морское орудие калибра 130 мм. Центральное артиллерийское конструкторское бюро Народного комиссариата вооружений (ЦАКБ НКВ) под управлением Василия Гавриловича Грабина удачно выполнило работы по переделке морской 130-мм пушки Б-13 в самоходную, которая получила индекс С-26. Это орудие было установлено на шасси ИСУ-122С заместо штатной 122-мм пушки Д-25С. Позднее с целью унификации боеприпасов с сухопутными орудиями был выпущен его вариант С-26-1 калибра 122 мм, который также испытывался на опытнейшей САУ ИСУ-122-3.

7 июля 1944 года начались фабричные тесты, которые продолжились в августе на Гороховецком артиллерийском полигоне. Из-за низкой живучести ствола орудия ИСУ-122-1 тесты не выдержала. Длиннющий вылет ствола САУ (выше 4,7 м) утыкался в грунт при передвижении при пересечённой местности и существенно усугублял способности установки по преодолению препятствий и маневрированию в узеньких местах. Новый ствол с устранёнными недочетами был сделан только к началу февраля 1945 года. 1-ый шаг полигонных испытаний С-26-1 на ИСУ-122-1 был проведен с 30 июня по 4 августа 1945 года в объеме 383 выстрелов. В процессе полигонных испытаний выяснилось, что боевое отделение тесно для 4 человек. Полуавтоматика работала неудовлетворительно, кучность стрельбы как по щиту бронебойными снарядами, так и по местности осколочно-фугасными оставляла вожделеть наилучшего, на полном заряде система оказалась неуравновешенной. САУ ИСУ-122-1 прошла полигонные тесты, но не была принята на вооружение РККА и серийно не выполнялась, но экспериментальные работы по оснащению САУ орудиями большой мощи были продолжены. Опытнейший эталон ИСУ-122-1 не уцелел по сей день.

В октябре 1944 года начались фабричные тесты ИСУ-130 (Объект 250), а месяцем позднее — полигонные. По их результатам потребовалась доработка пушки, которую удалось окончить только к концу войны. В июне 1945 года состоялись повторные тесты машины, показавшие её потенциал — ИСУ-130 (Объект 250) по огневой мощи превосходила ранее выпущенные тяжёлые САУ. Но самоходка также имела ряд недочетов — длиннющий вылет ствола САУ (выше 4,8 м) утыкался в грунт при передвижении при пересечённой местности и существенно усугублял способности установки по преодолению препятствий и маневрированию в узеньких местах, калибр в 130 мм был несвойственен сухопутным войскам, в случае принятия САУ на вооружение могли появиться трудности со снабжением боеприпасами.

В октябре 1944 года начались фабричные тесты ИСУ-130 (Объект 250), а месяцем позднее — полигонные. По их результатам потребовалась доработка пушки, которую удалось окончить только к концу войны. В июне 1945 года состоялись повторные тесты машины, показавшие её потенциал — ИСУ-130 (Объект 250) по огневой мощи превосходила ранее выпущенные тяжёлые САУ. Но самоходка также имела ряд недочетов — длиннющий вылет ствола САУ (выше 4,8 м) утыкался в грунт при передвижении при пересечённой местности и существенно усугублял способности установки по преодолению препятствий и маневрированию в узеньких местах, калибр в 130 мм был несвойственен сухопутным войскам, в случае принятия САУ на вооружение могли появиться трудности со снабжением боеприпасами.

Также было отмечено, что по бронепробиваемости 130-мм пушка С-26 равноценна 122-мм пушкам большой мощи С-26-1 и БЛ-9. В связи с окончанием Величавой Российскей войны работы по совершенствованию ИСУ-130 (Объект 250) были завершены. Установка не принималась на вооружение РККА и серийно не выполнялась. Единственный выпущенный опытнейший эталон ИСУ-130 (Объект 250) в текущее время экспонируется в Бронетанковом музее в подмосковной Кубинке.

Боевые отделения обеих самоходок также ничем не отличались и были рассчитаны на экипаж из 4 человек. Стопроцентно бронированный корпус был разделён на две части. Экипаж, орудие и боезапас располагались впереди в броневой рубке, которая кооперировала боевое отделение и отделение управления. Движок и коробка были установлены в корме машины.

Броневой корпус самоходной установки сваривался из катаных броневых плит шириной 90, 75, 60, 30 и 20 мм; его лобовая часть корпуса представляла собой броневую отливку. Броневая защита дифференцированная, противоснарядная. Броневые плиты рубки устанавливались под оптимальными углами наклона. Главное вооружение ИСУ-130 — 130-мм пушка С-26 — монтировалась в установке рамного типа справа от осевой полосы машины. Противооткатные устройства орудия защищались недвижным литым броневым кожухом и подвижной литой бронемаской.

Три члена экипажа размещались слева от орудия: впереди механик-водитель, потом наводчик, и сзади — заряжающий. Командир машины и замковый находились справа от орудия. Если экипаж состоял из четырёх человек, функции заряжающего делал замковый. Высвободившееся место могло быть применено для размещения доп боекомплекта. Посадка и выход экипажа выполнялись через прямоугольный двухстворчатый лючок на стыке крышевого и заднего листов броневой рубки и через круглый лючок справа от орудия. Круглый лючок слева от орудия не предназначался для посадки-выхода экипажа, он требовался для вывода наружу удлинителя панорамного прицела. Корпус также имел днищевой лючок для аварийного покидания экипажем самоходки и ряд маленьких лючков для погрузки боекомплекта, доступа к горловинам топливных баков, другим узлам и агрегатам машины.

Томные самоходные артиллерийские установки ИСУ-130 (Объект 250) и ИСУ-122-1 были сделаны на заводе №100 НКТП. Стволы пушек С-26-1 и С-26 выпускались на заводе №232 "Большевик", а окончательная сборка качающихся частей орудий осуществлялась на заводе №172. Прицельные приспособления САУ состояли из прицела ЗИС-3 с модифицированным барабаном и телескопического прицела СТ-10.

Томные самоходные артиллерийские установки ИСУ-130 (Объект 250) и ИСУ-122-1 были сделаны на заводе №100 НКТП. Стволы пушек С-26-1 и С-26 выпускались на заводе №232 "Большевик", а окончательная сборка качающихся частей орудий осуществлялась на заводе №172. Прицельные приспособления САУ состояли из прицела ЗИС-3 с модифицированным барабаном и телескопического прицела СТ-10.

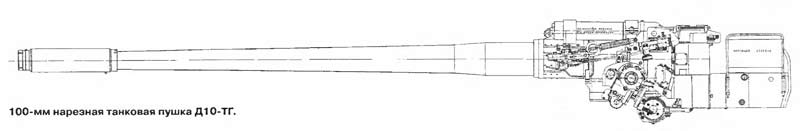

Пушка С-26-1 не имела дульного тормоза. Ее ствол состоял из трубы-моноблока и сьемного казенника. Затвор горизонтальный клиновой с полуавтоматикой копирного типа. Клин раскрывался на право. Заряжание пушки раздельно-гильзовое. Механизм продувания канала ствола действовал автоматом при накате в момент экстракции гильзы. Сжатый воздух падавапся из баллона.

Противооткатные устройства состояли из гидравлического тормоза отката и пневматического казенника. Цилиндры противооткатных устройств размещались под стволом и откатывались совместно с КИМ при выстреле. Роль верхнего станка делала литая рамка, которая обеспечиваетм поворот пушки, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Подьемныи механизм секторного типа, а поворотный — винтообразного.

Дальность прямого выстрела — 1100—1300 м по цели высотой 2,5—3 м, дальность выстрела прямой наводкой — 5 км, практическая скорострельность составляла 2 выстрела за минуту. Выстрел выполнялся средством электронного либо ручного механического спуска.

Боекомплект орудия составлял 25 выстрелов раздельного заряжания. Снаряды укладывались вдоль обоих бортов рубки, заряды — там же, также на днище боевого отделения и на задней стене рубки. Выстреливаемый из орудия С-26 бронебойный снаряд массой 33,4 кг имел исходную скорость в 900 м/с.

Все лючки для входа и посадки экипажа, также лючок артиллерийской панорамы имели перископические приборы Mk IV для наблюдения за окружающей обстановкой изнутри машины (всего 3 штуки). Механик-водитель в бою вёл наблюдение через через смотровой устройство с триплексом, который защищался броневой затворкой. Этот смотровой устройство устанавливался в бронированном люке-пробке на лобовой бронеплите рубки слева от орудия. В размеренной обстановке этот люк-пробка мог быть выдвинут вперёд, обеспечивая механику-водителю более удачный конкретный обзор с его рабочего места.

Для ведения огня самоходка комплектовалась 2-мя орудийными прицелами — телескопическим СТ-18 для стрельбы прямой наводкой и панорамой Герца для стрельбы с закрытых позиций. Телескопические прицелы СТ-18 были градуированы на прицельную стрельбу на расстоянии до 1500 м. Но дальность выстрела 122-мм пушки составляла до 14 км и для стрельбы на расстояние выше 1500 м (как прямой наводкой, так и с закрытых позиций) наводчику приходилось использовать 2-ой, панорамный прицел. Для обеспечения обзора через верхний левый круглый лючок в крыше рубки панорамный прицел оснащался особым удлинителем. Для обеспечения способности огня в тёмное время суток шкалы прицелов имели приборы подсветки.

Средства связи содержали в себе радиостанцию 10РК-26 и переговорное устройство ТПУ-4-БисФ на 4 абонента. Радиостанция 10РК-26 представляла собой набор из передатчика, приёмника и умформеров (одноякорных мотор-генераторов) для их питания, подсоединяемых к бортовой электросети напряжением 24 В. Танковое переговорное устройство ТПУ-4-БисФ позволяло вести переговоры меж членами экипажа САУ даже в очень зашумленной обстановке и подключать шлемофонную гарнитуру (головные телефоны и ларингофоны) к радиостанции для наружной связи.

ИСУ-130 комплектовалась четырёхтактным V-образным 12-цилиндровым дизельным движком В-2-ИС мощью 520 л. с. (382 кВт). Запуск мотора обеспечивался инерционным стартером с ручным и электронным приводами либо сжатым воздухом из 2-ух резервуаров в боевом отделении машины. Электрическим приводом инерционного стартера являлся вспомогательный электродвигатель мощью 0,88 кВт. Дизель В-2ИС оснащался топливным насосом высочайшего давления НК-1 с всережимным регулятором РНК-1 и корректором подачи горючего. Для чистки поступающего в движок воздуха употреблялся фильтр типа «Мультициклон». Также в моторно-трансмиссионном отделении устанавливались подогревающие устройства для облегчения запуска мотора в прохладное время года. Они также были бы применены для обогрева боевого отделения машины. ИСУ-130 имела три топливных бака, два из которых размещались в боевом отделении, и один — в моторно-трансмиссионном. Самоходка также комплектовалась 4-мя внешними доп топливными баками, не связанными с топливной системой мотора.

Подвеска у ИСУ-130 персональная торсионная для каждого из 6 цельнолитых двускатных опорных катков малого поперечника по каждому борту. Напротив каждого опорного катка к бронекорпусу приваривались ограничители хода балансиров подвески. Ведущие колёса со съёмными зубчатыми венцами цевочного зацепления размещались сзади, а ленивцы были схожи опорным каткам. Верхняя ветвь гусеницы поддерживалась 3-мя малыми цельнолитыми поддерживающими катками по каждому борту. Механизм натяжения гусеницы — винтообразной; любая гусеница состояла из 86 одногребневых траков шириной 650 мм.

Для самообороны экипаж имел два автомата (пистолет-пулемёта) ППШ либо ППС с боекомплектом 497 патрон (7 дисков) и 25 ручных гранат Ф-1.

Позже тесты обеих систем продолжили, но на вооружение они приняты не были и в серию не запускались.

Общими недочетами ИСУ-130 (Объект 250) и ИСУ-122-1 (как вобщем, и ИСУ-122) были малая скорострельность, большой выкат ствола вперед, что ограничивало маневренность машины, малый обзор с места механика-водителя и малый угол горизонтального обстрела.

Тактико-техиические свойства: СУ-122-1 (ИСУ-122БМ, Объект 243) и ИСУ-130 (Объект 250) Боевая масса, г 46/47 Экипаж, чел, 4 Габаритные размеры, мм: длина С пушкой вперед 11260/11420 длина корпуса 6770 ширина 3070 высота 2480 клир^ 440/450 Бронирование, мм лоб корпуса 100 борт 90 корма 60 рубка 90 крыша 30 днище 20 Вооружение 122-мм пушка C-26-1 130-мм пушка С-26 Боекомплект 25 выстрелов Скорострельность. выстр/мин 1.5/2 Движок В-2ИС, V-образный дизель жидкостного остываний, мощность 382 кВт Наибольшая скорость по шоссе, км/ч 40 Залас хода по шоссе, км 150 Припас горючего, л 690/730

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.