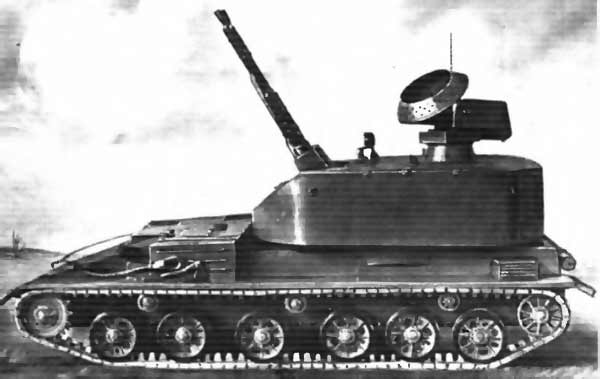

Самоходная артиллерийская установка СУ-100ПМ («Объект 105М») (СССР)

Самоходная установка СУ-100ПМ «Объект 105М» предназначалась для вооружения артиллерийских полков танковых дивизий взамен легких самоходных установок СУ-76М. Постановлением СМ СССР от 4 февраля 1956 г. УЗТМ была задана разработка полузакрытой СУ-100П с завышенным сроком службы до 7000-10 000 км пробега. Опытнейший эталон машины, получивший обозначение СУ-100ПМ «Объект 105М», был сделан в 1958 г. и до 1 августа 1960 г. проходил тесты на НИИБТ полигоне. В 1958 г. Решением СМ СССР работы по самоходной установке СУ-100П были прекращены.

Самоходная установка полузакрытого типа СУ-100ПМ «Объект 105М» была разработана по компоновочной схеме с кормовым расположением боевого отделения. В фронтальной части корпуса размещалось трансмиссионное отделение. За ним справа располагалось отделение силовой установки, а слева - отделение управления. В отделении управления размещалось рабочее место механика-водителя. В крыше над отделением управления имелся входной лючок, закрывавшийся броневой крышкой. Для наблюдения за местностью перед лючком механика-водителя были установлены два призменных смотровых устройства ТПВ. При вождении машины в ночных критериях заместо левого смотрового устройства мог устанавливаться устройство ночного видения ТВН-1.

Самоходная установка СУ-100ПМ «Объект 105М» предназначалась для вооружения артиллерийских полков танковых дивизий взамен легких самоходных установок СУ-76М. Постановлением СМ СССР от 4 февраля 1956 г. УЗТМ была задана разработка полузакрытой СУ-100П с завышенным сроком службы до 7000-10 000 км пробега. Опытнейший эталон машины, получивший обозначение СУ-100ПМ «Объект 105М», был сделан в 1958 г. и до 1 августа 1960 г. проходил тесты на НИИБТ полигоне. В 1958 г. Решением СМ СССР работы по самоходной установке СУ-100П были прекращены.

Самоходная установка полузакрытого типа СУ-100ПМ «Объект 105М» была разработана по компоновочной схеме с кормовым расположением боевого отделения. В фронтальной части корпуса размещалось трансмиссионное отделение. За ним справа располагалось отделение силовой установки, а слева - отделение управления. В отделении управления размещалось рабочее место механика-водителя. В крыше над отделением управления имелся входной лючок, закрывавшийся броневой крышкой. Для наблюдения за местностью перед лючком механика-водителя были установлены два призменных смотровых устройства ТПВ. При вождении машины в ночных критериях заместо левого смотрового устройства мог устанавливаться устройство ночного видения ТВН-1.

Меж отделениями управления и силовой установки была установлена перегородка с закрепленным на ней (с зазором) экраном. В пространстве меж перегородкой и экраном за счет эжекции проходил воздух, который снижал распространение тепла от мотора к механику-водителю. По сопоставлению с опытным прототипом численность экипажа установки была увеличена с 4 до 5 человек. В особом отсеке за механиком-водителем размещались аккумуляторные батареи и баллоны системы воздушного запуска мотора. Для сообщения механика-водителя с остальными членами экипажа над особым отсеком имелся люк-лаз с двухстворчатыми дверками. В отделении силовой установки был установлен движок, справа от которого находился блок системы остывания с вентилятором и масляный бак системы смазки мотора. В трансмиссионном отделении машины размещались главный фрикцион и механизм передач и поворота. Слева и справа у бортов корпуса устанавливались поршневые гидроамортизаторы фронтальных узлов подвески.

В боевом отделении, размещавшемся в кормовой части корпуса, на специальной тумбе была установлена пушка и оборудованы рабочие места 4 членов экипажа. Тумба пушки монтировалась на поворотной платформе. Для наблюдения за полем боя на рабочем месте командира машины (справа от пушки) в крыше броневого щита пушки был установлен смотровой устройство ТПК-1. Для обеспечения наведения пушки в горизонтальной плоскости боковые броневые листы корпуса (в районе боевого отделения) при стрельбе устанавливались горизонтально. Для облегчения установки членами экипажа боковых листов в походное (вертикальное) положение были предусмотрены торсионы. Для зашиты от осадков открытая часть боевого отделения запиралась брезентовым тентом.

Меж отделениями управления и силовой установки была установлена перегородка с закрепленным на ней (с зазором) экраном. В пространстве меж перегородкой и экраном за счет эжекции проходил воздух, который снижал распространение тепла от мотора к механику-водителю. По сопоставлению с опытным прототипом численность экипажа установки была увеличена с 4 до 5 человек. В особом отсеке за механиком-водителем размещались аккумуляторные батареи и баллоны системы воздушного запуска мотора. Для сообщения механика-водителя с остальными членами экипажа над особым отсеком имелся люк-лаз с двухстворчатыми дверками. В отделении силовой установки был установлен движок, справа от которого находился блок системы остывания с вентилятором и масляный бак системы смазки мотора. В трансмиссионном отделении машины размещались главный фрикцион и механизм передач и поворота. Слева и справа у бортов корпуса устанавливались поршневые гидроамортизаторы фронтальных узлов подвески.

В боевом отделении, размещавшемся в кормовой части корпуса, на специальной тумбе была установлена пушка и оборудованы рабочие места 4 членов экипажа. Тумба пушки монтировалась на поворотной платформе. Для наблюдения за полем боя на рабочем месте командира машины (справа от пушки) в крыше броневого щита пушки был установлен смотровой устройство ТПК-1. Для обеспечения наведения пушки в горизонтальной плоскости боковые броневые листы корпуса (в районе боевого отделения) при стрельбе устанавливались горизонтально. Для облегчения установки членами экипажа боковых листов в походное (вертикальное) положение были предусмотрены торсионы. Для зашиты от осадков открытая часть боевого отделения запиралась брезентовым тентом.

Главным орудием самоходной установки СУ-100ПМ («Объект 105М») была 100-мм нарезная пушка Д-50 с длиной канала ствола 59,3 калибра. Она была разработана в Свердловске в ОКБ-9 иод управлением Ф.Ф. Петрова на базе 100-мм танковой пушки Д-10. Устройство ствола, баллистика и боеприпасы для обеих пушек были схожими. Пушка имела дульный тормоз и клиновой автоматический затвор. Высота полосы огня составляла 1803 мм. Масса пушки была равна 2650 кг. При стрельбе с закрытых огневых позиций употреблялся панорамный прицел С-71-5, а при стрельбе прямой наводкой - телескопический прицел ОП-2-5. Наводка пушки в вертикальной и горизонтальной плоскостях обеспечивалась ручными механизмами наводки секторного типа. В горизонтальном секторе ±9° углы наводки пушки по вертикали находились в пределе от -4 до +37°; в секторе ±20° - от -4 до +29° и в секторе ±77° - от -4 до +10°. При установленных вертикально бортовых броневых листах боевого отделения угол горизонтальной наводки пушки не превосходил 18°. Для производства выстрела были предусмотрены механический и электронный спусковые механизмы пушки. Боевая скорострельность достигала 4-6 выстр./мин. Наибольшая дальность стрельбы прямой наводкой составляла 6900 м, при стрельбе с закрытых огневых позиций - 14 800 м. В походном положении ствол пушки крепился при помощи специального кронштейна, устанавливавшегося на крыше над трансмиссионным отделением.

В набор СУ-100ПМ («Объект 105М») также входили 7,62-мм автомат АК-47, сигнальный пистолет и 21 ручная лимонка Ф-1. Боекомплект к пушке состоял из 50 унитарных выстрелов с бронебойными и осколочно-фугасными снарядами. Заряжание пушки выполнялось вручную. Исходная скорость бронебойного снаряда массой 15,8 кг составляла 891 м/с, осколочно-фугасного снаряда массой 15,6 кг - 900 м/с. Боекомплект к автомату состоял из 270 патронов, находящихся в 9 магазинах, к сигнальному пистолету - из 35 сигнальных ракет. Броневая зашита - противопульная. Корпус машины был сварен из броневых катаных листов средней твердости шириной 4, 6, 8, 15 и 25 мм. Броневой щит пушки, коробчатой формы сваривался из броневых катаных листов шириной 6 и 15 мм. Угол наклона 20-мм лобового листа щита пушки составлял 30° от вертикали. На первом опытнейшем образчике броневые листы щита пушки были соединены заклепками. Для тушения пожара был предусмотрен ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2.

Базу силовой установки машины составлял V-образный, четырехтактный, двенадцатицилиндровый дизель В-105 мощью 294 кВт (400 л.с.). Запуск мотора выполнялся электростартером СТ-16М мощью И кВт (15 л.с.) либо сжатым воздухом из 2-ух пятилитровых воздушных баллонов. Для обеспечения запуска мотора при низких температурах употреблялся форсуночный подогреватель. Обогрев горючего, поступавшего к форсункам мотора, при эксплуатации в зимних критериях осуществлялся жаркой низкозамерзающей жидкостью системы остывания, омывавшей змеевик, по которому проходило горючее. Емкость 3-х топливных баков составляла 400 л. Припас хода СУ-100ПМ («Объект 105М») по шоссе достигал 325 км. В системе воздухоочистки мотора употреблялся фильтр очистки воздуха типа «Мультициклон» с эжекционным удалением пыли из пылесборника. В циркуляционной системе смазки мотора употреблялся фильтр «Кимаф-СТЗ». В жидкостной охлаждающей системе мотора применялись трубчато-пластинчатый однозаходный радиатор, и осевой двухступенчатый вентилятор с механическим приводом от коленчатого вала мотора.

Механическая коробка состояла из многодискового головного фрикциона с дисками трения сталь по стали, двухпоточного механизма передач и поворота и 2-ух одноступенчатых бортовых редукторов. Двухвальная коробка обеспечивала 6 передач вперед и две передачи при движении вспять. На завышенных передачах были установлены конусные инерционные синхронизаторы. Двухпоточный МПП обеспечивал получение расчетного радиуса поворота на каждой передаче, также позволял произвести при нейтрали в коробке неуравновешенный поворот на месте вокруг центра тяжести машины с обратным врашением гусениц. В МПП использовались ленточные тормоза с накладками из чугуна. Не считая того, МПП имел свою комбинированную (под давлением и разбрызгиванием) систему смазки. Привод управления МПП - механический конкретного деяния с сервопружиной. Остывание агрегатов коробки, выпускных коллекторов мотора и перегородки силового отделения производилось специальной эжекционной охлаждающей системой за счет использования энергии отработавших газов.

В системе подрессоривания была использована персональная торсионная подвеска и гидравлические поршневые рессоры, размещенные снутри корпуса на последних узлах подвески. Для ограничения хода балансиров 1, 2, 3 и 5 узлов подвески устанавливались упоры с буферными пружинами, при этом на первых узлах подвески устанавливалось по две буферных пружины. В состав гусеничного движителя входили двенадцать опорных и 6 поддерживающих катков с внешней амортизацией, два ведущих колеса фронтального расположения со съемными венцами, два направляющих колеса с механизмами натяжения гусениц, также гусеницы с РМШ поочередного типа. Масса гусениц составляла 2200 кг. В каждой гусенице шириной 412 мм имелось 97 траков. Шестигранные пальцы, соединявшие траки, фиксировались стопорными кольцами. Источниками электроэнергии являлись четыре аккумуляторные батареи 6СТЭН-140М и генератор Г-731 мощью 1,5 кВт. Для наружной связи использовалась радиостанция 10РТ-26, для внутренней - танковое переговорное устройство ТПУ-47-3, также световая сигнализация меж командиром и механиком-водителем.

Отличительной особенностью опытнейшего эталона самоходной установки «Объект 105М» (СУ-100ПМ) являлось обширное применение при изготовлении деталей, узлов и агрегатов коробки и ходовой части легких сплавов на базе алюминия и титана. В боевом отделении устанавливалась модернизированная 100-мм пушка Д-50М с наибольшей дальностью стрельбы - 18 000 м. Для механика-водителя заместо ночного устройства ТВН-1 в комплекте машины был предусмотрен ночной устройство ТВН-2. Для наблюдения в ночных критериях заместо смотрового устройства ТПК-1 на рабочем месте командира устанавливался устройство ночного видения ТКН-1 с осветителем ОУ-3. Для ведения стрельбы ночкой на рабочем месте наводчика заместо телескопического прицела ОП-2-5 устанавливался ночной прицел АПН-3 («Яблоня»). В боевом отделении был установлен 2-ой аппарат ТПУ Для наружной связи использовалась более нынешняя радиостанция Р-113, для внутренней - танковое переговорное устройство Р-120. Боевая масса опытнейшей СУ «Объект 105М» и припас хода по сопоставлению с принятой на вооружение СУ-100П остались без конфигураций.

Самоходная артиллерийская установка СУ-100ПМ («Объект 105М»)

Боевая масса - 21,6 т;

экипаж - 5 чел.;

вооружение: пушка - 100 мм нарезная Д-50;

броневая защита - противопульная;

мощность мотора - 294 кВт (400 л.с.);

наибольшая скорость - 65 км/ч .

создатель статьи: Солянкин А.Г.

первоисточник: «Отечественные бронированные машины. XX век Том 3»

Главным орудием самоходной установки СУ-100ПМ («Объект 105М») была 100-мм нарезная пушка Д-50 с длиной канала ствола 59,3 калибра. Она была разработана в Свердловске в ОКБ-9 иод управлением Ф.Ф. Петрова на базе 100-мм танковой пушки Д-10. Устройство ствола, баллистика и боеприпасы для обеих пушек были схожими. Пушка имела дульный тормоз и клиновой автоматический затвор. Высота полосы огня составляла 1803 мм. Масса пушки была равна 2650 кг. При стрельбе с закрытых огневых позиций употреблялся панорамный прицел С-71-5, а при стрельбе прямой наводкой - телескопический прицел ОП-2-5. Наводка пушки в вертикальной и горизонтальной плоскостях обеспечивалась ручными механизмами наводки секторного типа. В горизонтальном секторе ±9° углы наводки пушки по вертикали находились в пределе от -4 до +37°; в секторе ±20° - от -4 до +29° и в секторе ±77° - от -4 до +10°. При установленных вертикально бортовых броневых листах боевого отделения угол горизонтальной наводки пушки не превосходил 18°. Для производства выстрела были предусмотрены механический и электронный спусковые механизмы пушки. Боевая скорострельность достигала 4-6 выстр./мин. Наибольшая дальность стрельбы прямой наводкой составляла 6900 м, при стрельбе с закрытых огневых позиций - 14 800 м. В походном положении ствол пушки крепился при помощи специального кронштейна, устанавливавшегося на крыше над трансмиссионным отделением.

В набор СУ-100ПМ («Объект 105М») также входили 7,62-мм автомат АК-47, сигнальный пистолет и 21 ручная лимонка Ф-1. Боекомплект к пушке состоял из 50 унитарных выстрелов с бронебойными и осколочно-фугасными снарядами. Заряжание пушки выполнялось вручную. Исходная скорость бронебойного снаряда массой 15,8 кг составляла 891 м/с, осколочно-фугасного снаряда массой 15,6 кг - 900 м/с. Боекомплект к автомату состоял из 270 патронов, находящихся в 9 магазинах, к сигнальному пистолету - из 35 сигнальных ракет. Броневая зашита - противопульная. Корпус машины был сварен из броневых катаных листов средней твердости шириной 4, 6, 8, 15 и 25 мм. Броневой щит пушки, коробчатой формы сваривался из броневых катаных листов шириной 6 и 15 мм. Угол наклона 20-мм лобового листа щита пушки составлял 30° от вертикали. На первом опытнейшем образчике броневые листы щита пушки были соединены заклепками. Для тушения пожара был предусмотрен ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2.

Базу силовой установки машины составлял V-образный, четырехтактный, двенадцатицилиндровый дизель В-105 мощью 294 кВт (400 л.с.). Запуск мотора выполнялся электростартером СТ-16М мощью И кВт (15 л.с.) либо сжатым воздухом из 2-ух пятилитровых воздушных баллонов. Для обеспечения запуска мотора при низких температурах употреблялся форсуночный подогреватель. Обогрев горючего, поступавшего к форсункам мотора, при эксплуатации в зимних критериях осуществлялся жаркой низкозамерзающей жидкостью системы остывания, омывавшей змеевик, по которому проходило горючее. Емкость 3-х топливных баков составляла 400 л. Припас хода СУ-100ПМ («Объект 105М») по шоссе достигал 325 км. В системе воздухоочистки мотора употреблялся фильтр очистки воздуха типа «Мультициклон» с эжекционным удалением пыли из пылесборника. В циркуляционной системе смазки мотора употреблялся фильтр «Кимаф-СТЗ». В жидкостной охлаждающей системе мотора применялись трубчато-пластинчатый однозаходный радиатор, и осевой двухступенчатый вентилятор с механическим приводом от коленчатого вала мотора.

Механическая коробка состояла из многодискового головного фрикциона с дисками трения сталь по стали, двухпоточного механизма передач и поворота и 2-ух одноступенчатых бортовых редукторов. Двухвальная коробка обеспечивала 6 передач вперед и две передачи при движении вспять. На завышенных передачах были установлены конусные инерционные синхронизаторы. Двухпоточный МПП обеспечивал получение расчетного радиуса поворота на каждой передаче, также позволял произвести при нейтрали в коробке неуравновешенный поворот на месте вокруг центра тяжести машины с обратным врашением гусениц. В МПП использовались ленточные тормоза с накладками из чугуна. Не считая того, МПП имел свою комбинированную (под давлением и разбрызгиванием) систему смазки. Привод управления МПП - механический конкретного деяния с сервопружиной. Остывание агрегатов коробки, выпускных коллекторов мотора и перегородки силового отделения производилось специальной эжекционной охлаждающей системой за счет использования энергии отработавших газов.

В системе подрессоривания была использована персональная торсионная подвеска и гидравлические поршневые рессоры, размещенные снутри корпуса на последних узлах подвески. Для ограничения хода балансиров 1, 2, 3 и 5 узлов подвески устанавливались упоры с буферными пружинами, при этом на первых узлах подвески устанавливалось по две буферных пружины. В состав гусеничного движителя входили двенадцать опорных и 6 поддерживающих катков с внешней амортизацией, два ведущих колеса фронтального расположения со съемными венцами, два направляющих колеса с механизмами натяжения гусениц, также гусеницы с РМШ поочередного типа. Масса гусениц составляла 2200 кг. В каждой гусенице шириной 412 мм имелось 97 траков. Шестигранные пальцы, соединявшие траки, фиксировались стопорными кольцами. Источниками электроэнергии являлись четыре аккумуляторные батареи 6СТЭН-140М и генератор Г-731 мощью 1,5 кВт. Для наружной связи использовалась радиостанция 10РТ-26, для внутренней - танковое переговорное устройство ТПУ-47-3, также световая сигнализация меж командиром и механиком-водителем.

Отличительной особенностью опытнейшего эталона самоходной установки «Объект 105М» (СУ-100ПМ) являлось обширное применение при изготовлении деталей, узлов и агрегатов коробки и ходовой части легких сплавов на базе алюминия и титана. В боевом отделении устанавливалась модернизированная 100-мм пушка Д-50М с наибольшей дальностью стрельбы - 18 000 м. Для механика-водителя заместо ночного устройства ТВН-1 в комплекте машины был предусмотрен ночной устройство ТВН-2. Для наблюдения в ночных критериях заместо смотрового устройства ТПК-1 на рабочем месте командира устанавливался устройство ночного видения ТКН-1 с осветителем ОУ-3. Для ведения стрельбы ночкой на рабочем месте наводчика заместо телескопического прицела ОП-2-5 устанавливался ночной прицел АПН-3 («Яблоня»). В боевом отделении был установлен 2-ой аппарат ТПУ Для наружной связи использовалась более нынешняя радиостанция Р-113, для внутренней - танковое переговорное устройство Р-120. Боевая масса опытнейшей СУ «Объект 105М» и припас хода по сопоставлению с принятой на вооружение СУ-100П остались без конфигураций.

Самоходная артиллерийская установка СУ-100ПМ («Объект 105М»)

Боевая масса - 21,6 т;

экипаж - 5 чел.;

вооружение: пушка - 100 мм нарезная Д-50;

броневая защита - противопульная;

мощность мотора - 294 кВт (400 л.с.);

наибольшая скорость - 65 км/ч .

создатель статьи: Солянкин А.Г.

первоисточник: «Отечественные бронированные машины. XX век Том 3»

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

21 апрель 2025, Понедельник

Опытная самоходная артиллерийская установка «Объект 116» (СУ-152П) (СССР)

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.