Средний танк Т-54А (СССР)

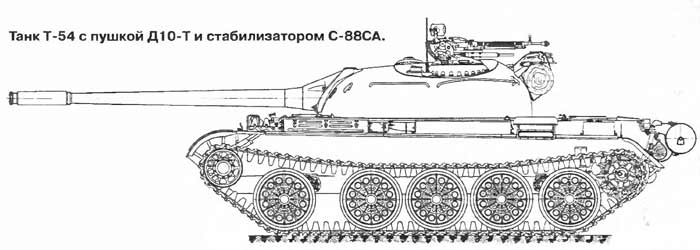

Танк Т-54А являлся предстоящим развитием танка Т-54 в отношении увеличения его огневой мощи. Он был разработан коллективом КБ Уралвагонзавола в Нижнем Тагиле, который возглавлял и.о. головного конструктора Л.Н. Карцев. ОКР по созданию среднего танка Т-54 со 100 мм пушкой Д10-ТГ и стабилизатором «Горизонт» была задана Постановлением СМ СССР от 14 апреля 1952 г. При проектировании танк имел обозначение «Объект 137Г». Во 2-ой половине 1952 г. на заводе № 183 было сделано 2 опытнейших эталона, которые после проведения промышленных испытаний были доработаны и в апреле 1953 г. переданы для проведения полигонных испытаний. Но результатам полигонных испытаний министром обороны СССР Маршалом Русского Союза Н.А. Булганиным 21 октября 1953 г. было принято решение об изготовлении установочной партии танков для войсковых испытаний.

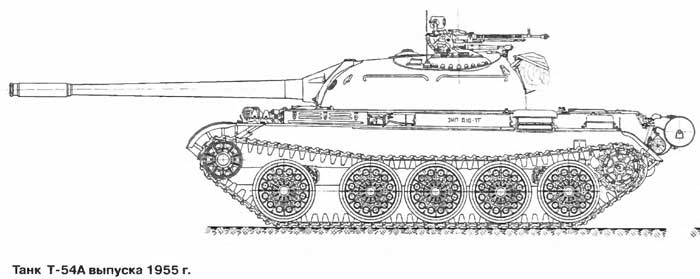

Постановлением СМ СССР от 19 ноября 1954 г. танк был утвержден для серийного производства и ему была присвоена марка Т-54А. В январе 1955 г. заводом была сделана установочная партия танков Т-54А в количестве 50 машин для войсковой эксплуатации. По результатам войсковых испытаний в конструкцию стабилизатора были внесены конфигурации. Приказом министра обороны СССР от 22 марта 1955 г. он был принят на вооружение Русской Apмии. Массовое создание танка производилось с 1955 г. по 1957 г. в Харькове (завод №75), Омске (завод №174) и Нижнем Тагиле (завод №183). Всего выпущено 4602 танка Т-54А.

Сборка танка была подобна сборке танка Т-54. Отделение управления размещалось слева в носовой части корпуса танка. В нем располагалось рабочее место механика-водителя. Над сидением механика-водителя в крыше корпуса имелся лючок, закрывавшийся броневой крышкой. Впереди лючка были установлены два призменных устройства наблюдения. При вождении танка в положении механика-водителя «по-походному» (с открытым лючком) над его гoлoвoii в непогожую погоду устанавливался колпак со смотровым стеклом. Стекло имело электронный подогрев и было оборудовано стеклоочистителем с ручным приводом. При вождении танка ночкой заместо левого смотрового призменного устройства устанавливался устройство ночного видения ТВН-1 («Угол»). При совершении марша ночкой устройство ТВН-1 мог устанавливаться снаружи танка на особом кронштейне. В носовой части корпуса тапка справа от рабочего места механика-водителя были расположены фронтальные топливные баки, аккумуляторные батареи и главная часть боекомплекта к пушке.

Боевое отделение размещалось в средней части корпуса и в башне. В нем находились главное и вспомогательное орудие танка. Рабочее место наводчика находилось слева от пушки, командира танка - за рабочим местом наводчика. Для неопасной работы командира меж его рабочим местом и пушкой было установлено недвижное съемное огораживание. Рабочее место командира было обустроено командирской башенкой, располагавшейся на крыше башни. В фронтальной части командирской башенки устанавливался устройство наблюдения командира ТПК-1 «Узор», а по периметру крышки лючка - четыре призменных устройства. Рабочее место заряжающего было оборудовано справа от пушки. Наводчик и заряжающий могли вести наблюдение через личные смотровые приборы МK-4, располагавшиеся в крыше башни. Моторно-трансмиссионное отделение размещалось в кормовой части корпуса и было отделено от боевого отделения перегородкой. В нем были установлены движок с системами, обеспечивавшими его работу и агрегаты коробки.

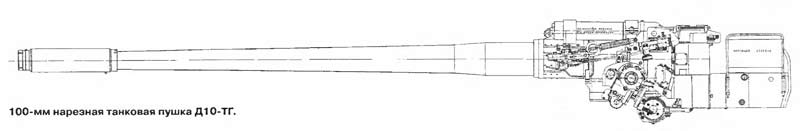

Главным орудием танка Т-54А являлась 100-мм стабилизированная танковая пушка Д10-ТГ с эжекционнным устройством для удаления пороховых газов из ствола пушки после выстрела. Боевая скорострельность пушки при стрельбе с места достигала 7 выстр/мин, при стрельбе слету - 4 выстр./мин. С пушкой был спарен 7,62-мм пулемет СГМТ. Очередной 7,62-мм пулемет СГМТ (курсовой) был установлен в отделении управления. 12,7-мм пулемет ДШК (с 1956 г. - ДШКМ) устанавливался на вращающейся турели, находившейся на основании лючка заряжающего. В набор танка также входили 7,62-мм автомат АК-47, 26-мм сигнальный пистолет СПШ и 20 ручных гранат Ф-1. Боекомплект к главному оружию состоял из 34 выстрелов, к пулеметам СГМТ - 3000 патронов, к пулемету ДШК - 500 патронов, к автомату - 300 патронов, к сигнальному пистолету - 12 патронов.

Танк Т-54А являлся предстоящим развитием танка Т-54 в отношении увеличения его огневой мощи. Он был разработан коллективом КБ Уралвагонзавола в Нижнем Тагиле, который возглавлял и.о. головного конструктора Л.Н. Карцев. ОКР по созданию среднего танка Т-54 со 100 мм пушкой Д10-ТГ и стабилизатором «Горизонт» была задана Постановлением СМ СССР от 14 апреля 1952 г. При проектировании танк имел обозначение «Объект 137Г». Во 2-ой половине 1952 г. на заводе № 183 было сделано 2 опытнейших эталона, которые после проведения промышленных испытаний были доработаны и в апреле 1953 г. переданы для проведения полигонных испытаний. Но результатам полигонных испытаний министром обороны СССР Маршалом Русского Союза Н.А. Булганиным 21 октября 1953 г. было принято решение об изготовлении установочной партии танков для войсковых испытаний.

Постановлением СМ СССР от 19 ноября 1954 г. танк был утвержден для серийного производства и ему была присвоена марка Т-54А. В январе 1955 г. заводом была сделана установочная партия танков Т-54А в количестве 50 машин для войсковой эксплуатации. По результатам войсковых испытаний в конструкцию стабилизатора были внесены конфигурации. Приказом министра обороны СССР от 22 марта 1955 г. он был принят на вооружение Русской Apмии. Массовое создание танка производилось с 1955 г. по 1957 г. в Харькове (завод №75), Омске (завод №174) и Нижнем Тагиле (завод №183). Всего выпущено 4602 танка Т-54А.

Сборка танка была подобна сборке танка Т-54. Отделение управления размещалось слева в носовой части корпуса танка. В нем располагалось рабочее место механика-водителя. Над сидением механика-водителя в крыше корпуса имелся лючок, закрывавшийся броневой крышкой. Впереди лючка были установлены два призменных устройства наблюдения. При вождении танка в положении механика-водителя «по-походному» (с открытым лючком) над его гoлoвoii в непогожую погоду устанавливался колпак со смотровым стеклом. Стекло имело электронный подогрев и было оборудовано стеклоочистителем с ручным приводом. При вождении танка ночкой заместо левого смотрового призменного устройства устанавливался устройство ночного видения ТВН-1 («Угол»). При совершении марша ночкой устройство ТВН-1 мог устанавливаться снаружи танка на особом кронштейне. В носовой части корпуса тапка справа от рабочего места механика-водителя были расположены фронтальные топливные баки, аккумуляторные батареи и главная часть боекомплекта к пушке.

Боевое отделение размещалось в средней части корпуса и в башне. В нем находились главное и вспомогательное орудие танка. Рабочее место наводчика находилось слева от пушки, командира танка - за рабочим местом наводчика. Для неопасной работы командира меж его рабочим местом и пушкой было установлено недвижное съемное огораживание. Рабочее место командира было обустроено командирской башенкой, располагавшейся на крыше башни. В фронтальной части командирской башенки устанавливался устройство наблюдения командира ТПК-1 «Узор», а по периметру крышки лючка - четыре призменных устройства. Рабочее место заряжающего было оборудовано справа от пушки. Наводчик и заряжающий могли вести наблюдение через личные смотровые приборы МK-4, располагавшиеся в крыше башни. Моторно-трансмиссионное отделение размещалось в кормовой части корпуса и было отделено от боевого отделения перегородкой. В нем были установлены движок с системами, обеспечивавшими его работу и агрегаты коробки.

Главным орудием танка Т-54А являлась 100-мм стабилизированная танковая пушка Д10-ТГ с эжекционнным устройством для удаления пороховых газов из ствола пушки после выстрела. Боевая скорострельность пушки при стрельбе с места достигала 7 выстр/мин, при стрельбе слету - 4 выстр./мин. С пушкой был спарен 7,62-мм пулемет СГМТ. Очередной 7,62-мм пулемет СГМТ (курсовой) был установлен в отделении управления. 12,7-мм пулемет ДШК (с 1956 г. - ДШКМ) устанавливался на вращающейся турели, находившейся на основании лючка заряжающего. В набор танка также входили 7,62-мм автомат АК-47, 26-мм сигнальный пистолет СПШ и 20 ручных гранат Ф-1. Боекомплект к главному оружию состоял из 34 выстрелов, к пулеметам СГМТ - 3000 патронов, к пулемету ДШК - 500 патронов, к автомату - 300 патронов, к сигнальному пистолету - 12 патронов.

При наводке пушки и спаренного пулемета в цель применялся телескопический шарнирный прицел ТШ2А-22 с электрообогревом защитного стекла и механизмом чистки защитного стекла от пыли и грязищи. Углы наводки спаренных пушки и пулемета в вертикальной плоскости составляли от -4-5 до +17-19°. Для обеспечения автоматического удержания пушки, спаренного с ней пулемета и прицела в данном положении в вертикальной плоскости танк был обустроен стабилизатором танковой пушки СТП-1 («Горизонт»). Он представлял собой силовой электрогидравлический привод с гироскопическим задающим устройством. Главными элементами стабилизатора являлись гироблок с преобразователем и электронно-ламповым усилителем, гидроусилитель с приводным электродвигателем и силовой цилиндр. Скорость вертикальной наводки пушки от пульта управления наводчика при включенном стабилизаторе составляла от 0,07 до 4,5 град./с, а средняя величина отклонений пушки и спаренного пулемета от данного положения при движении танка не превосходила одной тысячной дальности. Величина угла склонения спаренных пушки и пулемета при включенном стабилизаторе уменьшалась по сопоставлению с углом наводки при выключенном стабилизаторе на 45', а угол возвышения - на 45'-3°45'. При включении стабилизатора в подъемном механизме пушки секторного типа со сдающим звеном при помощи ручки переключения производилось расцепление червя от червячного колеса.

Механизм поворота башни имел ручной и электромоторный приводы. Для предохранения от поломок в механизме поворота башни имелась дисковая фрикционная муфта, выполнявшая роль сдающего звена. В большей степени поворот башни осуществлялся при помощи танкового автоматического электрического привода наведения ТАЭН-3 «Восход» с рабочего места наводчика поворотом пульта управления и с рабочего места командира нажатием на кнопку целеуказания на левой ручке устройства наблюдения. Скорость поворота башни могла плавненько изменяться от 0,05 до 10 град./с зависимо от угла поворота пульта наводчика. При командирском целеуказании башня поворачивалась с наибольшей скоростью. Ровная наводка в цель пушки и спаренного с ней пулемета осуществлялась при помощи телескопического шарнирного прицела ТШ2А-22, имевшего сменное (3,5'' и 7") повышение. Наибольшая прицельная дальность стрельбы из пушки составляла 6900 м, из пулемета - 2200 м. При стрельбе с закрытых огневых позиций употреблялся боковой уровень и угломерный круг на погоне опоры башни. Наибольшая дальность стрельбы - 15 600 м.

Создание выстрела из танковой пушки производил наводчик при помощи спускового механизма, состоявшего из электронного и механического (ручного) спусков. Электроспуск выполнялся при помощи кнопки, находившейся в высшей части правой ручки пульта управления либо от рычага электроспуска, размещавшегося на ручке маховика подъемного механизма пушки. Рычаг механического спуска находился на левом щите огораживания пушки. Стрельба из спаренного пулемета выполнялась также наводчиком. Электроспуск выполнялся при помощи кнопки, находившейся в высшей части левой ручки пульта управления. Огнь из курсового пулемета вел механик-водитель, наводя его на цель поворотом тапка. Кнопка электроспуска курсового пулемета размещалась в высшей части правого рычага управления поворотом танком. Стрельбу из пулемета ДШК вел заряжающий, стоя на собственном сидение. Наводка пулемета в воздушную цель выполнялась при помощи коллиматорного прицела К10-Т, а в наземную - при помощи рамочного прицела.

Броневая защита танка - противоснарядная. Корпус танка был сварен из броневых катаных листов шириной 20, 30, 45, 80 и 100 мм. Башня танка - литая с переменной шириной брони от 48 до 200 мм. Для тушения пожара, появившегося в танке, применялась автоматическая углекислотная установка с кнопочным управлением. Создание дымовой (аэрозольной) завесы производилось при помощи 2-ух шашек БДШ-5, располагавшихся на корме корпуса танка. На каждом четвертом изготавливавшемся на заводе танке к верхнему наклонному листу броневого корпуса приваривались два кронштейна, а к нижнему наклонному листу - восемь планок. Они предназначались для установки на танк каткового минного трала ПТ-54.

При наводке пушки и спаренного пулемета в цель применялся телескопический шарнирный прицел ТШ2А-22 с электрообогревом защитного стекла и механизмом чистки защитного стекла от пыли и грязищи. Углы наводки спаренных пушки и пулемета в вертикальной плоскости составляли от -4-5 до +17-19°. Для обеспечения автоматического удержания пушки, спаренного с ней пулемета и прицела в данном положении в вертикальной плоскости танк был обустроен стабилизатором танковой пушки СТП-1 («Горизонт»). Он представлял собой силовой электрогидравлический привод с гироскопическим задающим устройством. Главными элементами стабилизатора являлись гироблок с преобразователем и электронно-ламповым усилителем, гидроусилитель с приводным электродвигателем и силовой цилиндр. Скорость вертикальной наводки пушки от пульта управления наводчика при включенном стабилизаторе составляла от 0,07 до 4,5 град./с, а средняя величина отклонений пушки и спаренного пулемета от данного положения при движении танка не превосходила одной тысячной дальности. Величина угла склонения спаренных пушки и пулемета при включенном стабилизаторе уменьшалась по сопоставлению с углом наводки при выключенном стабилизаторе на 45', а угол возвышения - на 45'-3°45'. При включении стабилизатора в подъемном механизме пушки секторного типа со сдающим звеном при помощи ручки переключения производилось расцепление червя от червячного колеса.

Механизм поворота башни имел ручной и электромоторный приводы. Для предохранения от поломок в механизме поворота башни имелась дисковая фрикционная муфта, выполнявшая роль сдающего звена. В большей степени поворот башни осуществлялся при помощи танкового автоматического электрического привода наведения ТАЭН-3 «Восход» с рабочего места наводчика поворотом пульта управления и с рабочего места командира нажатием на кнопку целеуказания на левой ручке устройства наблюдения. Скорость поворота башни могла плавненько изменяться от 0,05 до 10 град./с зависимо от угла поворота пульта наводчика. При командирском целеуказании башня поворачивалась с наибольшей скоростью. Ровная наводка в цель пушки и спаренного с ней пулемета осуществлялась при помощи телескопического шарнирного прицела ТШ2А-22, имевшего сменное (3,5'' и 7") повышение. Наибольшая прицельная дальность стрельбы из пушки составляла 6900 м, из пулемета - 2200 м. При стрельбе с закрытых огневых позиций употреблялся боковой уровень и угломерный круг на погоне опоры башни. Наибольшая дальность стрельбы - 15 600 м.

Создание выстрела из танковой пушки производил наводчик при помощи спускового механизма, состоявшего из электронного и механического (ручного) спусков. Электроспуск выполнялся при помощи кнопки, находившейся в высшей части правой ручки пульта управления либо от рычага электроспуска, размещавшегося на ручке маховика подъемного механизма пушки. Рычаг механического спуска находился на левом щите огораживания пушки. Стрельба из спаренного пулемета выполнялась также наводчиком. Электроспуск выполнялся при помощи кнопки, находившейся в высшей части левой ручки пульта управления. Огнь из курсового пулемета вел механик-водитель, наводя его на цель поворотом тапка. Кнопка электроспуска курсового пулемета размещалась в высшей части правого рычага управления поворотом танком. Стрельбу из пулемета ДШК вел заряжающий, стоя на собственном сидение. Наводка пулемета в воздушную цель выполнялась при помощи коллиматорного прицела К10-Т, а в наземную - при помощи рамочного прицела.

Броневая защита танка - противоснарядная. Корпус танка был сварен из броневых катаных листов шириной 20, 30, 45, 80 и 100 мм. Башня танка - литая с переменной шириной брони от 48 до 200 мм. Для тушения пожара, появившегося в танке, применялась автоматическая углекислотная установка с кнопочным управлением. Создание дымовой (аэрозольной) завесы производилось при помощи 2-ух шашек БДШ-5, располагавшихся на корме корпуса танка. На каждом четвертом изготавливавшемся на заводе танке к верхнему наклонному листу броневого корпуса приваривались два кронштейна, а к нижнему наклонному листу - восемь планок. Они предназначались для установки на танк каткового минного трала ПТ-54.

Базу силовой установки танка составлял четырехтактный дизель В-54 мощью 382 кВт (520 л.с.). Движок был размещен перпендикулярно к продольной оси танка. Запуск мотора осуществлялся при помощи электростартера СТ-16М мощью 11 кВт (15 Л.С.). В случае отказа в работе электростартера запуск мотора осуществлялся при помощи системы воздушного запуска. Сжатый до давления 13,5-15 МПа (135-150 кг/см воздух находился в 2-ух баллонах емкостью по 5 л каждый. Малое давление, при котором осуществлялся запуск мотора, составляло 4,5 МПа (45 ктс/см) летом и 6,5 МПа (65 кгс/см) зимой. В топливной системе применялось дизельное (летнее, зимнее и арктическое) горючее. Общая емкость внутренних топливных баков составляла 532 л, внешних -280 л. Припас хода по шоссе на внутренних и внешних топливных баках достигал 420-440 км, по грунтовой дороге -280-290 км. В системе воздухоочистки был использован двухступенчатый воздухоочиститель с эжекционным удалением пыли из пылесборника. В закрытой с принудительной циркуляцией жидкости охлаждающей системе был установлен трубчатый радиатор. Заправочная емкость системы смазки мотора составляла 82 л. Для подготовки мотора к пуску в период зимней эксплуатации применялся форсуночный подогреватель с жаротрубным котлом.

Механическая коробка состояла из входного шестеренчатого редуктора, многодискового, сухого трения (сталь по стали) головного фрикциона, пятиступной коробки с неизменным зацеплением зубьев шестерен и с синхронизаторами на II-V передачах, 2-ух планетарных двухступенчатых устройств поворота танка и 2-ух одноступенчатых бортовых редукторов (i=6,78). В состав гусеничного движителя входили: два ведущих колеса со съемными венцами цевочного зацепления с гусеницами и две железные мелкозвенчатые (шаг трака 137 мм) гусеницы с ОМШ, два направляющих двухдисковых колеса с двух-червячными механизмами натяжения гусениц и 10 литых двухдисковых опорных катков с внешней амортизацией. Опорные катки левого борта были сдвинуты вспять на 105 мм по отношению к каткам правого борта. С апреля 1956 г. в опорных катках стали применяться диски новейшей формы. Любая железная гусеница состояла из 90 траков с гребнями, соединенных меж собой шарнирно при помощи 90 пальцев. Траки шириной 580 мм отливались из стали Гадфильда (сталь Г13ФЛ). Масса одной гусеницы составляла 1300 кг.

Система подрессоривания танка состояла из 10 балансиров (по 5 на борт), 10 торсионных валов, 10 креплений, 10 упоров балансиров, 10 опор балансиров и 4 рычажно-лопастных гидроамортизаторов обоестороннего деяния, установленных па последних узлах. Балансиры последних узлов подвески в отличие от других, устанавливались против хода танка. Электрическое оборудование танка было выполнено по однопроводной схеме. Номинальное напряжение электронной бортовой сети танка составляло 26 В. В качестве источников электронной энергии использовались четыре аккумуляторные батареи 6СТЭН-140М, соединенные последовательно-параллельно, и генератор Г-74 мощью 3 кВт с реле-регулятором РРТ-31. Для внещней связи использовалась радиостанция 10 РТ-26Э (с января 1957 г. - Р-113), для внутренней - танковое переговорное устройство ТПУ-47 (с января 1957 г. - Р-120).

Па базе танка Т-54А был сотворен командирский танк Т-54АК. Создание танков Т-54А по лицензии было скооперировано в конце 50-х гг. в Польской Народной Республике, в Китайской Народной Республике и в Чехословацкой Республике.

Базу силовой установки танка составлял четырехтактный дизель В-54 мощью 382 кВт (520 л.с.). Движок был размещен перпендикулярно к продольной оси танка. Запуск мотора осуществлялся при помощи электростартера СТ-16М мощью 11 кВт (15 Л.С.). В случае отказа в работе электростартера запуск мотора осуществлялся при помощи системы воздушного запуска. Сжатый до давления 13,5-15 МПа (135-150 кг/см воздух находился в 2-ух баллонах емкостью по 5 л каждый. Малое давление, при котором осуществлялся запуск мотора, составляло 4,5 МПа (45 ктс/см) летом и 6,5 МПа (65 кгс/см) зимой. В топливной системе применялось дизельное (летнее, зимнее и арктическое) горючее. Общая емкость внутренних топливных баков составляла 532 л, внешних -280 л. Припас хода по шоссе на внутренних и внешних топливных баках достигал 420-440 км, по грунтовой дороге -280-290 км. В системе воздухоочистки был использован двухступенчатый воздухоочиститель с эжекционным удалением пыли из пылесборника. В закрытой с принудительной циркуляцией жидкости охлаждающей системе был установлен трубчатый радиатор. Заправочная емкость системы смазки мотора составляла 82 л. Для подготовки мотора к пуску в период зимней эксплуатации применялся форсуночный подогреватель с жаротрубным котлом.

Механическая коробка состояла из входного шестеренчатого редуктора, многодискового, сухого трения (сталь по стали) головного фрикциона, пятиступной коробки с неизменным зацеплением зубьев шестерен и с синхронизаторами на II-V передачах, 2-ух планетарных двухступенчатых устройств поворота танка и 2-ух одноступенчатых бортовых редукторов (i=6,78). В состав гусеничного движителя входили: два ведущих колеса со съемными венцами цевочного зацепления с гусеницами и две железные мелкозвенчатые (шаг трака 137 мм) гусеницы с ОМШ, два направляющих двухдисковых колеса с двух-червячными механизмами натяжения гусениц и 10 литых двухдисковых опорных катков с внешней амортизацией. Опорные катки левого борта были сдвинуты вспять на 105 мм по отношению к каткам правого борта. С апреля 1956 г. в опорных катках стали применяться диски новейшей формы. Любая железная гусеница состояла из 90 траков с гребнями, соединенных меж собой шарнирно при помощи 90 пальцев. Траки шириной 580 мм отливались из стали Гадфильда (сталь Г13ФЛ). Масса одной гусеницы составляла 1300 кг.

Система подрессоривания танка состояла из 10 балансиров (по 5 на борт), 10 торсионных валов, 10 креплений, 10 упоров балансиров, 10 опор балансиров и 4 рычажно-лопастных гидроамортизаторов обоестороннего деяния, установленных па последних узлах. Балансиры последних узлов подвески в отличие от других, устанавливались против хода танка. Электрическое оборудование танка было выполнено по однопроводной схеме. Номинальное напряжение электронной бортовой сети танка составляло 26 В. В качестве источников электронной энергии использовались четыре аккумуляторные батареи 6СТЭН-140М, соединенные последовательно-параллельно, и генератор Г-74 мощью 3 кВт с реле-регулятором РРТ-31. Для внещней связи использовалась радиостанция 10 РТ-26Э (с января 1957 г. - Р-113), для внутренней - танковое переговорное устройство ТПУ-47 (с января 1957 г. - Р-120).

Па базе танка Т-54А был сотворен командирский танк Т-54АК. Создание танков Т-54А по лицензии было скооперировано в конце 50-х гг. в Польской Народной Республике, в Китайской Народной Республике и в Чехословацкой Республике.

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.