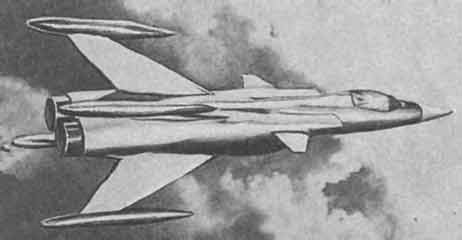

Высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2C (США)

К конкурсу по программке МХ-2147 компания Lockheed вначале не привлекалась, но 18 мая 1954 г. к Джону Сибергу с докладом и предложениями по стратегическому высотному лазутчику прибыл ведущий конструктор этой компании Кларенс Джонсон (Clarence «Kelly» Johnson). Предложенный им проект CL-282 родился на базе истребителя XF-104. Более детально ознакомившись с проектом CL-282, Сиберг и инженеры отдела отклонили его. Как указывал позднее сам Сиберг, одной из главных обстоятельств отказа стал движок J73, который обладал худшими высотными чертами, чем предлагаемый для установки J57-P-31. Делая упор на заключение Сиберга, USAF тоже отклонили проект. Но компания «Локхид» продолжила работу над CL-282, а Джонсон начал находить способности воплотить проект в обход USAF. Единственным решением было заручиться поддержкой таковой влиятельной организации, как Центральное разведывательное управление. Джонсон познакомился с Джо Чэйриком, который отвечал в ЦРУ за программку сотворения высотного лазутчика и координацию этих работ с USAF. Чирик стал конкретным приверженцем проекта «Lockheed» и смог заручиться поддержкой шефа ЦРУ Аллена Далласа. После чего договор на массовое создание лазутчика фактически оказался в ранце Джонсона.

В конце ноября 1954 г. министр обороны США Чарльз Уилсон и Аллен Даллес, убежденные в успехе программки, доложили о ней Президенту Дуайту Эйзенхауэру. Тот согласился, что проект под кодовым заглавием «Aquatone» будет осуществляться по каналам ЦРУ. Предполагалось, что часть серийных самолетов отойдет ЦРУ, а часть будет передана USAF. Официальный договор на постройку стратегического лазутчика был подписан 9 декабря 1954 г. Планировалось, что главные средства на финансирование программки пройдут через запасный фонд ЦРУ. Для работы над проектом Джонсон сформировал команду, включавшую приблизительно 50 человек - более опытнейших инженеров, рабочих и механиков. Самолет по программке «Aquatone» разрабатывался на базе проекта CL-282, в который вносились значительные конфигурации. Чтоб уложиться в обещанный срок, рабочая неделя для группы составляла 100 ч.

Высочайшие требования к самолету обусловили подходы к его проектированию. Повышенное внимание уделялось понижению веса конструкции и аэродинамическим чертам. Расчеты демонстрировали, что понижение массы на 1 кг наращивает потолок на 1 м. Для увеличения несущих параметров размах крыла прирастили с 21,3 м до 24,38 м. Из-за настолько огромного размаха у инженеров конторы самолет получил неофициальное заглавие «Ангел». Огромные конфигурации перетерпел и фюзеляж. На «Lockheed» самолету присвоили шифр «Изделие 341». В конце концов, обусловились и с его официальным обозначением. Сверхсекретный аппарат решили замаскировать под вспомогательный самолет (Utility - U). Тогда в этой категории существовали два типа - легкие машины De Havilland U-1 и Cessna U-3. Потому «Aquatone» получил официальное обозначение Lockheed U-2.

Постройка самолета велась в две и три смены по специально составленному графику. К 15 апреля прошли продувки модели в аэродинамической трубе, а 8 июля начались тесты статэкземпляра. Летный макет был закончен 15 июля 1955 г. 1 августа 1955 г стал знаковым деньком в судьбе Lockheed U-2 - состоялся его 1-ый официальный полет. Первоначальное обозначение Lockheed U-2 позднее изменили на U-2A. Серийные воздушные суда несколько отличались от макета. На них движок J57-P-37 был заменен на J57-P-37A и YJ57-P-31 с большей тягой. В кабине для наилучшей защиты от солнечных лучей заместо подвижной шторки над головой пилота установили окрашенный в белоснежный цвет козырек. Был увеличен обтекатель над соплом мотора для защиты контейнера тормозного парашюта и доп электрического оборудования. Все Lockheed U-2A поначалу передали ЦРУ, а потом USAF. Большая часть из них позже видоизменили в другие варианты.

К конкурсу по программке МХ-2147 компания Lockheed вначале не привлекалась, но 18 мая 1954 г. к Джону Сибергу с докладом и предложениями по стратегическому высотному лазутчику прибыл ведущий конструктор этой компании Кларенс Джонсон (Clarence «Kelly» Johnson). Предложенный им проект CL-282 родился на базе истребителя XF-104. Более детально ознакомившись с проектом CL-282, Сиберг и инженеры отдела отклонили его. Как указывал позднее сам Сиберг, одной из главных обстоятельств отказа стал движок J73, который обладал худшими высотными чертами, чем предлагаемый для установки J57-P-31. Делая упор на заключение Сиберга, USAF тоже отклонили проект. Но компания «Локхид» продолжила работу над CL-282, а Джонсон начал находить способности воплотить проект в обход USAF. Единственным решением было заручиться поддержкой таковой влиятельной организации, как Центральное разведывательное управление. Джонсон познакомился с Джо Чэйриком, который отвечал в ЦРУ за программку сотворения высотного лазутчика и координацию этих работ с USAF. Чирик стал конкретным приверженцем проекта «Lockheed» и смог заручиться поддержкой шефа ЦРУ Аллена Далласа. После чего договор на массовое создание лазутчика фактически оказался в ранце Джонсона.

В конце ноября 1954 г. министр обороны США Чарльз Уилсон и Аллен Даллес, убежденные в успехе программки, доложили о ней Президенту Дуайту Эйзенхауэру. Тот согласился, что проект под кодовым заглавием «Aquatone» будет осуществляться по каналам ЦРУ. Предполагалось, что часть серийных самолетов отойдет ЦРУ, а часть будет передана USAF. Официальный договор на постройку стратегического лазутчика был подписан 9 декабря 1954 г. Планировалось, что главные средства на финансирование программки пройдут через запасный фонд ЦРУ. Для работы над проектом Джонсон сформировал команду, включавшую приблизительно 50 человек - более опытнейших инженеров, рабочих и механиков. Самолет по программке «Aquatone» разрабатывался на базе проекта CL-282, в который вносились значительные конфигурации. Чтоб уложиться в обещанный срок, рабочая неделя для группы составляла 100 ч.

Высочайшие требования к самолету обусловили подходы к его проектированию. Повышенное внимание уделялось понижению веса конструкции и аэродинамическим чертам. Расчеты демонстрировали, что понижение массы на 1 кг наращивает потолок на 1 м. Для увеличения несущих параметров размах крыла прирастили с 21,3 м до 24,38 м. Из-за настолько огромного размаха у инженеров конторы самолет получил неофициальное заглавие «Ангел». Огромные конфигурации перетерпел и фюзеляж. На «Lockheed» самолету присвоили шифр «Изделие 341». В конце концов, обусловились и с его официальным обозначением. Сверхсекретный аппарат решили замаскировать под вспомогательный самолет (Utility - U). Тогда в этой категории существовали два типа - легкие машины De Havilland U-1 и Cessna U-3. Потому «Aquatone» получил официальное обозначение Lockheed U-2.

Постройка самолета велась в две и три смены по специально составленному графику. К 15 апреля прошли продувки модели в аэродинамической трубе, а 8 июля начались тесты статэкземпляра. Летный макет был закончен 15 июля 1955 г. 1 августа 1955 г стал знаковым деньком в судьбе Lockheed U-2 - состоялся его 1-ый официальный полет. Первоначальное обозначение Lockheed U-2 позднее изменили на U-2A. Серийные воздушные суда несколько отличались от макета. На них движок J57-P-37 был заменен на J57-P-37A и YJ57-P-31 с большей тягой. В кабине для наилучшей защиты от солнечных лучей заместо подвижной шторки над головой пилота установили окрашенный в белоснежный цвет козырек. Был увеличен обтекатель над соплом мотора для защиты контейнера тормозного парашюта и доп электрического оборудования. Все Lockheed U-2A поначалу передали ЦРУ, а потом USAF. Большая часть из них позже видоизменили в другие варианты.

Для контроля атомных испытаний, проводимых в других странах, была развернута программка HASP. Задействованные в ней 5 Lockheed U-2A видоизменили в вариант WU-2A, созданный для сбора проб воздуха. В носу самолета и с левой стороны нижнего лючка отсека оборудования установили особые воздухопоглотители, через которые воздух поступал в фильтры, поглощавшие радиоактивные частички. Позже к этому эталону было приведено еще семь Lockheed U-2A. Считается, что семь серийных U-2A были обустроены новыми движками J75-P-13A, имевшими огромную тягу. В связи с возросшей тягой и массой мотора планер самолета пришлось усилить. Машина получила обозначение Lockheed U-2B. За счет более массивного мотора возросла масса полезной нагрузки. Это была 1-ая модификация самолета, снаряженная катапультным креслом пилота. Большая часть, если не все Lockheed U-2B, в следующем передали Тайваню.

В конце 1958 г. «Lockheed» модернизировала 13 оставшихся в распоряжении ЦРУ самолетов U-2A и U-2B в вариант U-2C. Поначалу их оснастили движками J75-P-13A, а позже более сильными J75-P-13B. Потому что новый движок имел завышенный расход воздуха и горючего, то пришлось прирастить воздухопоглотители, также объем внутренних топливных баков и подвесить крыльевые сбрасываемые баки. Сверху фюзеляжа расположили обтекатель, под которым установили дополнительное спецоборудование. В марте 1959 г. 5 U-2A модернизировали в U-2D, оснастив их инфракрасной системой MIDAS, сенсоры которой расположили в «башенке» над фюзеляжем. Работать с этой аппаратурой был должен 2-ой член экипажа, кабину которого организовали сзади летчика. По мере надобности предусматривалась возможность сбрасывания аппаратуры из Q-отсека. Не считая того, изучили возможность высотной выброски агентов с этого самолета, зачем провели тесты специального катапультируемого вниз кресла. Но до проведения реальных операций такового рода дело не дошло.

Трудности, с которыми столкнулись в процессе обучения пилотов Lockheed U-2, привели к разработке учебного самолета U-2CT. Для этого переоборудовали один U-2C и один U-2D. На месте отсека оборудования расположили приподнятую ввысь кабину инструктора. 1-ый из этих самолетов передали USAF в ноябре 1972 г. 18 самолетов U-2A и U-2B были модернизированы в U-2E методом установки мотора J75-P-13B, также нынешних систем радиоэлектронного противодействия и постановки помех системам наведения ракет. Эти воздушные суда стали тяжелее, и в итоге их высота полета снизилась. Обозначение U-2F получили четыре U-2C, снаряженные оборудованием для дозаправки в воздухе. «Локхид» начала эти работы в мае 1961 г. Приемники горючего расположили за кабиной пилота и отсеком оборудования. Но на практике длительность полета можно было прирастить некординально, сказывались вялость и понижение работоспособности пилотов.

Для полетов с авианосца на 3-х U-2A установили посадочный гак, усилили шасси и опоры на законцовках крыла. На крыле установили спойлеры, созданные для понижения подъемной силы при посадке на палубу. Воздушные суда получили обозначение U-2G. Два U-2G, дооборудованные системой дозаправки топливом в полете, получили обозначение U-2H. Но из-за лишнего роста массы было решено отрешиться от их последующих испытаний, и воздушные суда возвратили к начальной конфигурации. В феврале 1964 г стартовала программка High Altitude Clear Air Turbulence (HICAT), направленная на исследование турбулентности, передвижения нисходящих и восходящих потоков, направления передвижения воздушных потоков в больших слоях атмосферы. Управлял ею инженер Нил В. Ловинг. Для этого U-2D оборудовали специальной штангой с системой сенсоров.

Короткое техническое описание высотного лазутчика Lockheed U-2C

Самолет Lockheed U-2C выполнен по обычной аэродинамической схеме и представляет собой реактивный однодвигательный среднеплан с узким прямым крылом огромного удлинения и убираемым в полете шасси. Конструкция самолета - цельнометаллическая, выполнена в главном из дюралевого сплава 75ST. Экипаж самолета - один человек.

Для контроля атомных испытаний, проводимых в других странах, была развернута программка HASP. Задействованные в ней 5 Lockheed U-2A видоизменили в вариант WU-2A, созданный для сбора проб воздуха. В носу самолета и с левой стороны нижнего лючка отсека оборудования установили особые воздухопоглотители, через которые воздух поступал в фильтры, поглощавшие радиоактивные частички. Позже к этому эталону было приведено еще семь Lockheed U-2A. Считается, что семь серийных U-2A были обустроены новыми движками J75-P-13A, имевшими огромную тягу. В связи с возросшей тягой и массой мотора планер самолета пришлось усилить. Машина получила обозначение Lockheed U-2B. За счет более массивного мотора возросла масса полезной нагрузки. Это была 1-ая модификация самолета, снаряженная катапультным креслом пилота. Большая часть, если не все Lockheed U-2B, в следующем передали Тайваню.

В конце 1958 г. «Lockheed» модернизировала 13 оставшихся в распоряжении ЦРУ самолетов U-2A и U-2B в вариант U-2C. Поначалу их оснастили движками J75-P-13A, а позже более сильными J75-P-13B. Потому что новый движок имел завышенный расход воздуха и горючего, то пришлось прирастить воздухопоглотители, также объем внутренних топливных баков и подвесить крыльевые сбрасываемые баки. Сверху фюзеляжа расположили обтекатель, под которым установили дополнительное спецоборудование. В марте 1959 г. 5 U-2A модернизировали в U-2D, оснастив их инфракрасной системой MIDAS, сенсоры которой расположили в «башенке» над фюзеляжем. Работать с этой аппаратурой был должен 2-ой член экипажа, кабину которого организовали сзади летчика. По мере надобности предусматривалась возможность сбрасывания аппаратуры из Q-отсека. Не считая того, изучили возможность высотной выброски агентов с этого самолета, зачем провели тесты специального катапультируемого вниз кресла. Но до проведения реальных операций такового рода дело не дошло.

Трудности, с которыми столкнулись в процессе обучения пилотов Lockheed U-2, привели к разработке учебного самолета U-2CT. Для этого переоборудовали один U-2C и один U-2D. На месте отсека оборудования расположили приподнятую ввысь кабину инструктора. 1-ый из этих самолетов передали USAF в ноябре 1972 г. 18 самолетов U-2A и U-2B были модернизированы в U-2E методом установки мотора J75-P-13B, также нынешних систем радиоэлектронного противодействия и постановки помех системам наведения ракет. Эти воздушные суда стали тяжелее, и в итоге их высота полета снизилась. Обозначение U-2F получили четыре U-2C, снаряженные оборудованием для дозаправки в воздухе. «Локхид» начала эти работы в мае 1961 г. Приемники горючего расположили за кабиной пилота и отсеком оборудования. Но на практике длительность полета можно было прирастить некординально, сказывались вялость и понижение работоспособности пилотов.

Для полетов с авианосца на 3-х U-2A установили посадочный гак, усилили шасси и опоры на законцовках крыла. На крыле установили спойлеры, созданные для понижения подъемной силы при посадке на палубу. Воздушные суда получили обозначение U-2G. Два U-2G, дооборудованные системой дозаправки топливом в полете, получили обозначение U-2H. Но из-за лишнего роста массы было решено отрешиться от их последующих испытаний, и воздушные суда возвратили к начальной конфигурации. В феврале 1964 г стартовала программка High Altitude Clear Air Turbulence (HICAT), направленная на исследование турбулентности, передвижения нисходящих и восходящих потоков, направления передвижения воздушных потоков в больших слоях атмосферы. Управлял ею инженер Нил В. Ловинг. Для этого U-2D оборудовали специальной штангой с системой сенсоров.

Короткое техническое описание высотного лазутчика Lockheed U-2C

Самолет Lockheed U-2C выполнен по обычной аэродинамической схеме и представляет собой реактивный однодвигательный среднеплан с узким прямым крылом огромного удлинения и убираемым в полете шасси. Конструкция самолета - цельнометаллическая, выполнена в главном из дюралевого сплава 75ST. Экипаж самолета - один человек.

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.