Опытный ударный самолёт Т6 (СССР)

Сначала 1960-х гг. ОКБ П.О. Сухого начало разработку нового ударного самолёта. Его начальный вариант "С6" имел много общего с самолётом Т-58 (Су-15), но отличался более массивными движками, двухместной кабиной с расположением экипажа тандемом. В 1963 г. вышло Решение ВПК о разработке эскизного проекта модификации самолёта Т-58 с прицельно-навигационной системой «Пума», с 2-мя маршевыми движками и 4-мя вертикально-подъёмными. Тема получила индекс Т-58М (Т6). Самолёт представлял собой совсем новейшую машину, но чтобы отстоять данную тему в министерстве, делали её под флагом модификации.

Сначала 1960-х гг. ОКБ П.О. Сухого начало разработку нового ударного самолёта. Его начальный вариант "С6" имел много общего с самолётом Т-58 (Су-15), но отличался более массивными движками, двухместной кабиной с расположением экипажа тандемом. В 1963 г. вышло Решение ВПК о разработке эскизного проекта модификации самолёта Т-58 с прицельно-навигационной системой «Пума», с 2-мя маршевыми движками и 4-мя вертикально-подъёмными. Тема получила индекс Т-58М (Т6). Самолёт представлял собой совсем новейшую машину, но чтобы отстоять данную тему в министерстве, делали её под флагом модификации.

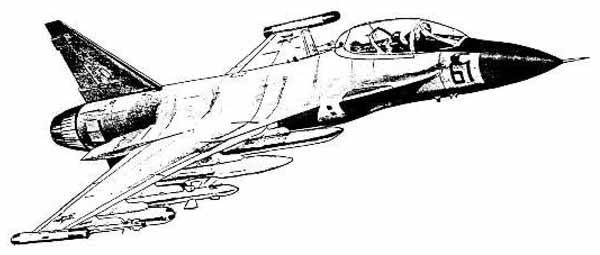

Не считая разработки самолёта и прицельно-навигационной системы, предписывалось создание и отработка многих образцов авиационного вооружения - противорадиолокационной ракеты Х-24, съемной подвижной пушечной установки СППУ-6 (для самолёта было зарезервировано «открытое» заглавие по компаниям МАП Т-6 и секретное обозначение для ВВС Су-24) и других. Равномерно обозначение Т-58М, уже не отражающее сущности проекта, было позабыто. Для самолёта Т6 было спроектировано новое оперение, и только крыло напоминало о его «предке» Су-15 и в том числе о его последней модификации «ТМ». Но потому что самолёт стал высокопланом, с консолей пропали ниши шасси, появились и другие большие конфигурации в этом важном агрегате машины. А именно, была изменена крутка, перераблотали многие элементы размешенного в крыле оборудования. Ни о каком измененном Су-15 сейчас речи уже идти не могло.

В процессе проектирования самолёта Т6 требование сделать конкретно штурмовик отыскало бесспорное отражение, хотя многие видные спецы в самом ОКБ лицезрели в этом только фактор, ухудшающий летные свойства машины, строящейся, по их воззрению, как традиционный истребитель-бомбардировщик. Сначала были приняты меры к принципному увеличению боевой живучести и ремонтопригодности изделия - бронирование, дублирование, резервирование и обоюдное экранирование систем, наполнение баков пенополиуретаном, применение ситовых частей и тяг управления с лишней прочностью и тд. Требованиям к самолету-штурмовику соответствовало и вооружение - вместе с управляемыми ракетами и авиабомбами калибра от 100 кг он мог нести НУРС как уже принятых тогда в СССР типов калибром от 57 до 240 мм, так и разрабатываемых калибром до 420 мм, также маленькие бомбы и кассеты. Не считая того, самолет имел встроенную скорострельную пушку и мог нести до 3-х разработанных специально для него навесных пушечных контейнеров СППУ-6.

Все артустановки оснащались новым 23-мм шестиствольным орудием АО-19 (9А620), отличавшимся необычной скорострельностью - 6000 либо 8000 выстрелов за минуту зависимо от режима. Но оно имело снаряд массой всего 200 граммов, тогда как авиапушка HP-30 самолета Су-7Б стреляла 410-граммовым снарядом. Снаряд с большой массой лучше подходил для задач, поставленных перед штурмовиком-бомбардировщиком, но HP-30 имела в 10 раз наименьшую скорострельность. Орудие, сочетавшее огромную массу снаряда с достаточно высочайшим темпом стрельбы, уже было - сделанная наряду с АО-19 шестиствольная «тридцатка» АО-18 при снаряде массой 380 г имела скорострельность 5800 выстрелов за минуту. Правда, она была в два раза тяжелее и приметно больше в размерах, но внутренние объемы и грузоподъемность Т-6 полностью могли бы решить делему ее размещения. Видимо, конструкторы избрали наименее массивное орудие сначала поэтому, что лицезрели в нем традиционный истребитель-бомбардировщик, созданный для поражения точечной цели с 1-го захода, а не штурмовик, призванный "утюжить" неприятельские позиции.

И это отыскало конкретное отражение в выборе бомбодержателей. Балки были рассчитаны под авиабомбы наибольшим номиналом до 1500 кг. Располагавшие внутренним бомбоотсеком Як-28 и Ил-28 могли нести и трехтонки, но они, как и полуторки, могли подвешиваться только по одной, тогда как тут можно было взять два-три боеприпаса особенной мощи.

В марте 1966 г. эскизный проект нового самолёта Т6 был одобрен. Муниципальная комиссия сделала только маленькие замечания. Макет предъявили комиссии в июне 1966 г. К тому времени фактически все смежные организации еще не окончили свою часть работ. Не были готовы ни движки, ни РЭО, ни вооружение. Заместо штатных ТРДФ АЛ-21Ф (изделие 85) были поставлены Р-27Ф-З00 (изд. 41). подъемные движки пока не устанавливались, а место станции «Пума» занимали блоки КЗА и макеты отсутствующего тогда РЭО.

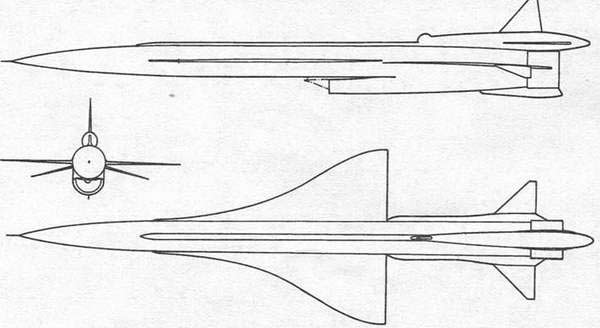

В конце июня 1967 г. самолёт выкатили из сборочного цеха. А здесь стало понятно, что в Домодедово состоится авиационный парад и Т6-1 может принять в нём роль, а лётные тесты ещё даже не начинались. Форсированно стали готовиться к первому вылету. 2 июля 1967 г. лётчик-испытатель B.C.Ильюшин в первый раз поднял самолёт Т6-1 в воздух, подъемные движки в этом полёте не врубались. В полёте лётчик столкнулся с сильной боковой раскачкой самолёта, связанной с лишней поперечной устойчивостью. В конечном итоге на концах крыла появились ласты, отклоненные вниз - вточности такие же, как на британском самолете TSR-2. Не считая того, включение подъемных движков резко изменяло балансировку самолёта поблизости земли, и это делало посадку очень затруднительной, что называется - «на грани циркового номера».

Самолёт выполнил несколько полётов, готовясь к параду. На генеральной репетиции в полёте у самолёта сорвало левую створку фонаря кабины, но B.C.Ильюшин благополучно посадил машину. Тогда и министр авиапромышленности П.В.Дементьев снял самолёт Т6-1 с парада. Но весь парад уже был расписан не только лишь по минуткам, да и секундам, включая дикторский текст о пролёте нового самолёта, пилотируемого B.C.Ильюшиным. Поменять что-либо не представлялось вероятным. На совещании у П.О.Сухого кто-то предложил выкрасить обыденный Су-15 в темный цвет и пропархать на максимально малой высоте. В денек парада над зрителями промелькнул темной тенью «новый русский самолёт». После парада самолёт опять поступил на тесты. В главном их проводил лётчик-испытатель Е.С.Соловьев, овладевший непростым, как оказывается, искусством держать в послушании самолёт с шестью работающими движками.

В средней части фюзеляжа были установлены в ряд четыре подъемных мотора РД-3б-35 конструкции П.А.Колесова, для обеспечения работы которых на высшей части фюзеляжа устанавливались два выдвигающихся воздухопоглотителя совкового типа, по одному на два подъемных мотора, со створками перепуска на верхних панелях. На нижней части фюзеляжа был установлен ряд поворотных створок, обеспечивающих эффективную работу сопловых аппаратов подъемных движков. В хвостовой части фюзеляжа были установлены рядом два маршевых мотора Р-27Ф2М-300 конструкции С.К.Туманского, позже замененные на движки АЛ-21.

В процессе отработки РЛС миллиметрового спектра «Орион» в установке самолёта Т6-1 оказалось, что ее обтекатель имеет "неловкую" длину, вызывающую внутреннее переоотражение сигнала. Было бы прибыльно его удлинить (это уменьшило бы сопротивление носовой части фюзеляжа), но это оыло трудновыполнимо по конструктивным суждениям. Схожим же образом дорабатывался и Су-15 Тогда радиопрозрачный кок сделали более «полным» и мало укоротили, из-за чего самолет заполучил несколько «нефотогеничную» грузноватую форму. Не считая того, на кончике кока установили хитроумную конструкцию, прозванную «гусем», - кронштейн, который нес основной ПВД, также три антенны. Одна принадлежала системе «Пион», обслуживающей радиосистему ближней навигации, а две другие - станции «Филин», созданной для обнаружения РЛС и выдачи целеуказания пассивной головке ПРГ-28 противорадиолокационной ракеты Х-28. работающей в 2-ух спектрах. В таком виде машина на данный момент стоит в Музее ВВС Рф в г. Монино.

Доделанный в процессе постройки 2-ой опытнейший самолёт с новым крылом получил индекс Т6-2И. Он совершит 1-ый полет 17 января 1969 года. В 1971-м на тесты вышли Т6-3 и 4. также построенные в Москве, в Новосибирске был облетан опытнейший Т6-7, а в 1972 паду - и 1-ый самолёт установочной серии с фабричным номером 01153001. В том же году было получено положительное заключение по подготовительным итогам испытаний и принято решение о запуске машины в массовое создание. К тому моменту Т-6 уже прошел значительную часть программки СГИ без суровых аварий, и никто не мог предвидеть, как драматичными будут последующие этапы испытаний. По числу катастроф самолет Т-6 установил грустный рекорд в истории ОКБ Сухого. Горестный перечень был начат 28 августа 1973 года. В сей день в различных концах Союза с интервалом всего в полчаса погибли две "шестерки". Одна - из-за трагедии мотора, другая - из-за проблем в системе уборки механизации крыла. Всего же во время испытаний было потеряно 10 самолетов Т-6, в том числе 7 - по вине мотора, другие - из-за недочетов конструкции. Но значение самолета было очень велико и отступать было некуда.

Лётные тесты самолёт проходил до 1974 г., совершив более 320 полётов. Тесты самолёта Т6-1 были прекращены, потом этот самолёт без подъемных ТРД употреблялся в качестве летающей лаборатории. В предстоящем Т6-1 был передан в авиационный Музей ВВС в Монино. Уточнения требований к ударному самолёту последнего поколения, анализ результатов лётных испытаний Т-58ВД, Т6-1 и сопоставление их лётно-технических черт привели И.О.Сухого к нелегкому решению отрешиться от внедрения комбинированной силовой установки и начать разрабатывать ударный самолёт с крылом изменяемой в полете геометрии.

Тактико-технические свойства Т6 Экипаж 2 Размах крыла, м 10.41 Длина, м 23.72 Высота, м 6.37 Масса, кг - пустого самолета 5932 - наибольшая взлетная 26100 Тип мотора - маршевые 2 ТРДД АЛ-21Ф - вспомогательные 4 ТРД РД36-35 Тяга маршевых движков, кгс 2 х 11200 Наибольшая скорость , км/ч 2300 Крейсерская скорость, км/ч 1320 Практический потолок, м Вооружение: Боевая нагрузка - 3000 кг

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.