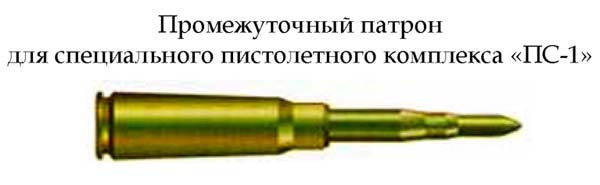

Промежуточный патрон 7,62x39 мм образца 1943 г. (СССР)

В СССР ещё в январе 1928 г. проводились 1-ые конкурсные тесты автоматических винтовок, во время которых встал вопрос о переходе к уменьшенному калибру. Работы по созданию промежного патрона были близки к окончанию в 1939 г. Но, в связи с началом Российскей войны, конструкторы были переключены на более животрепещущие работы. Но анализ боевых операций показал, что нужно обеспечить увеличение мощи огня пехоты при помощи лёгкого и малогабаритного орудия.

Совещание по вопросу рассмотрения новых зарубежных образцов орудия под патрон уменьшенной мощи состоялось в Техническом совете Народного комиссариата вооружения (ТС НКВ) 15 июля 1943 г. На него были приглашены конструкторы-оружейники, руководители Особенного конструкторского бюро 44 (ОКБ-44, Кунцево Столичной обл.) и военные спецы. Представитель Артиллерийского комитета Головного артиллерийского управления (Артком ГАУ) показал германский автоматический карабин MKb.42(H), попавший к русским войскам на Волховском фронте и американский 7,62-мм самозарядный карабин .30М1 под пистолетный патрон увеличенной мощи.

Германский подполковник интендантской службы Рудольф Офенбахер (оberstleutnant-intendant dr. iur. Rudolf Forenbacher) писал, как в течение Торопецко-Холмскoй операции (с 9 января по 6 февраля 1942 г.) боевой группе Шерера (Generalleutnant TheodorScherer, 1889-1951), состоявшей из 281-й охранной дивизии (281. Sicherungs-Division), 65-го запасного полицейского батальона (Reserve-Polizei-Bataillon 65), 397-го, 533-го, части 385-го пехотных полков, и Охотничьей команды №. 8 (Jagd-Kommando 8) предоставили некое количество автоматических карабинов системы Хенеля (Maschinenkarabiner MKb42/H/) под патрон 7,92х33 мм. Благодаря нескольким захваченным экземплярам MKb.42(H), Красноватая армия смогла очень стремительно познакомиться с новым германским патроном и орудием под него.

Не считая того, на основании Акта содействия обороне США (lend-lease) в октябре 1941 г. состоялись 1-ые поставки орудия в СССР из США. По американским источникам, Красноватая армия получила семь! карабинов .30 М-1 и М-2 (Carbine, Cal. .30, M1 & M2) под патрон 7,62x33 мм. Больший энтузиазм русских профессионалов вызвал германский патрон 7,92х33 мм Pistolenpatrone 43 m.E. Предстоящая история появления русского промежного патрона приблизительно такая. В протоколе совещания от 15 июля 1943 г. было записано: «Современная война показала, что прицельный огнь по противнику ведётся на дистанции до 400 м. В данном случае нужно перейти на патрон наименьшего габарита и, как следует, иметь орудие наименьшей массы. Наивыгоднейшим калибром быть может патрон калибра 6,5 мм, который в состоянии обеспечить баллистику с дальностью прямого выстрела 400 м, как у винтовки обр. 1891/30 г.».

Таким образом, участники совещания постановили «поручить ОКБ-44 провести расчёты по выбору хорошей скорости полёта пули и её наивыгоднейшей массы для калибров 5,6, 6,5 и 7,62 мм, как встречающихся на практике. Длина ствола - 520 мм, среднее давление - 3000 кг/см2 (2942 бар). Пуля обязана иметь достаточную убойную силу для вывода человека из строя на дистанции 1000 м». Задание было срочным, но не полностью ясным. В справке ОКБ-44 от 1947 г. говорится: «К моменту проектирования нового патрона мы не имели ничего... Никто не знал, что требуется от нового патрона». Только по напористости, с которой был рекомендован калибр 6,5 мм, и исходя из следующих событий можно представить, что за этой мыслью стоял Владимир Григорьевич Фёдорвеев (1874-1966).

Он ещё в 1939 г. писал: «Эволюция личных образцов стрелкового вооружения может направиться к сближению 2-ух типов - автомата и пистолета-пулемёта на базе проектирования нового патрона. Создание 1-го патрона с уменьшенной для винтовок и увеличенной для пистолетов-пулемётов прицельной дальностью разрешило бы задачку сотворения грядущего орудия - массивного благодаря принятию автоматизма с переводчиком для одиночной и непрерывной стрельбы, лёгкого и малогабаритного благодаря принятию патрона, имеющего наименьший габарит, с наименьшим калибром (6-6,25 мм) и с гильзой без закраины». Пули для такового патрона рекомендовались лёгкие - с поперечной нагрузкой (отношение массы пули к площади поперечного сечения) - 18-20 г/см2. Длина ствола - порядка 520 мм. Форма пули нового патрона совершенствовалась равномерно. Пуля со свинцовым сердечником была спроектирована без заднего конуса и с недлинной головной частью. ГАУ утвердило этот проект патрона для испытаний. В предстоящем пуля обр.1943 г. обзавелась задним конусом благодаря отработке порохового заряда.

29 июля состоялось 2-ое совещание. Главный конструктор ОКБ-44 Николай Михайлович Елизаров (1895-1955) доложил о расчётах патронов уменьшенной мощи. Главными аспектами были приняты дальность прямого выстрела (ДПВ, большая прицельная дальность, при стрельбе на которую средняя линия движения не подымается выше высоты данной цели) как черта настильности линии движения пули и энергия пули на дистанции 1000 м. Расчёты для калибров 5,6, 6,5 и 7,62 мм были произведены при поперечной нагрузке пули 16-20 г/см2. Они проявили, что в калибре 7,62 мм для получения выигрыша по массе и габаритам нужно уменьшать дальность прямого выстрела по сопоставлению с винтовочным патроном до 20%. ОКБ-44 установило дальность прямого выстрела на 325 м при поперечной нагрузке пули 17 г/см2, исходной скорости 750 м/с и дульной энергии 235,3 Дж.

Совещание постановило «считать нужным для патрона с уменьшенной мощью принять калибр 7,62 мм с поперечной нагрузкой пули 17 г/см2». Таким образом, ОКБ-44 поручили ко 2 августу 1943 г. представить полные расчётные данные на патрон и несколько вариантов его габаритных размеров и формы, чтоб принять единый патрон для оружейников, и в течение месяца провести Научно-исследовательскую работу (НИР) по калибрам 5,6 и 6,5 мм - сделать расчёты нескольких вариантов с исходными скоростями до 1200 м/с и давлением газов до 3500-4000 кг/см2 (3432,3-3922,66 бар), также провести экспериментальную работу по подбору баллистики в этих калибрах и выявлению продуктивности на останавливающее действие. Через некоторое количество дней по результатам доп расчётов Технического совета Наркомата вооружения были приняты последующие решения: «Для нового патрона тормознуть на калибре 7,62 мм... Для его проектирования принять: масса пули 8 г, исходная скорость 750 м/с при длине ствола 520 мм и среднем наивысшем давлении пороховых газов менее 2942 бар. Масса патрона 17 г, гильза из плакированной стали. Для первых образцов орудия установить крутизну и профиль вырезки ствола по чертежу 7,62-мм винтовки обр. 1891/30 г.».

Уже 3 сентября 1943 г. в Техническом совете подверглись рассмотрению проекты 2-ух вариантов патрона, различающихся конусностью гильзы и формой пули. Совещание решило о разработке того варианта патрона, который известен под заглавием 7,62-мм патрона обр. 1943 г. Окончательную доработку патрона уменьшенной мощи поручалось произвести ОКБ-44, а изготовка опытнейшей партии патронов - казанскому Муниципальному союзному заводу №.543, подчинённому 3-му Главному управлению Наркомата вооружения СССР, с подачей её на полигонные тесты 15 ноября 1943 г. Начальный вариант патрона имел гильзу длиной 41 мм и пулю со свинцовым сердечником без заднего конуса и с недлинной головной частью (этот патрон получил индекс 57-Н-231).

В октябре 1944 г. ОКБ-44 представило в ГАУ и проекты патронов с суррогатированными пулями и усовершенствованной формой за счёт образования у них заднего конуса. ГАУ отклонило эти проекты, считая, что конус работает только на дозвуковых скоростях. Оно предложило переработать пулю за счёт роста длины головной части без введения заднего конуса. При всем этом рекомендовалось сохранить длину патрона равной 56 мм и обеспечить длину ведущей части пули 9,65 мм (0,37 дм). Выполнив это задание, ОКБ-44 сказало ГАУ: «Проектирование оживальной (головной) части заключалось в подборе большего радиуса оживала с целью выдержать общую массу пули. Он вышел равным 40 мм, а длина оживала - на 2,94 мм длиннее. Это вынуждает укоротить длину дульца гильзы на 2 мм и прирастить глубину посадки пули в гильзу».

В декабре 1-ая партия 7,62-мм патронов обр. 1943 г. (с пулей со свинцовым сердечником с примесью сурьмы 1-2%) была испытана на Щуровском полигоне под Коломной. Бывалые патроны имели удовлетворительную баллистику, верный полёт пуль до 800 м, но несколько уступали по кучности стрельбы винтовочному патрону с лёгкой пулей. По результатам этих испытаний Артком ГАУ утвердил для опытно-серийной партии чертежи на патрон и патронник, и с марта 1944 г. начался массовый выпуск 7,62-мм патронов обр. 1943 г. Установочная партия патронов полигонные тесты выдержала, прирекания были только к баллистике. В августе 1944 г. патрон был только одобрен полигоном, который направил внимание на необходимость доработки пороха. После доработки сделали несколько серий патронов и представили на войсковые тесты, в итоге которых патрон обр. 1943 г. был одобрен войсками и рекомендован на вооружение армии. Прямо до принятия на вооружение, шла доводка патронов.

Все же, делая упор на результаты отработки 7,62-мм суррогатированной пули к пистолетному патрону 7,62х25 мм ТТ, новые тактико-технические требования на разработку патрона обр. 1943 г. с пулей со железным сердечником были оформлены в декабре 1944 г. (ОКБ-44 представило её ещё в октябре, но ГАУ тогда отклонил металлической сердечник). Главными требованиями при всем этом были: экономия более 50% свинца, равнозначимая кучность боя с пулями со свинцовым сердечником, сохранение наружных очертаний в согласовании с действующим чертежом на патрон обр. 1943 г., и легкая разработка производства пуль. Для пули обр.1943 г. поперечник железного сердечника и разработка его производства были позаимствованы у патрона ТТ.

В 1946 г. при испытаниях 8 вариантов патронов лучшую кучность проявили патроны с пулями со железными сердечниками (Вариант ВТ) - на уровне винтовочного патрона с лёгкой пулей (кучность стрельбы на дальности 100 м R50 менее 3,5 см). Валовые же патроны обр.1943 г. имели кучность стрельбы на дальности 100 м менее 6 см. Это послужило основанием для постановки специальной научно-исследовательские работы по доработке кучности боя патронов обр.1943 г. Проведённые в 1947 г. исследования проявили, что основной предпосылкой нехороший кучности патронов обр.1943 г. с пулей со свинцовым сердечником было низкое качество их производства. Грубые просчёты поправили стремительно, а доводка до нынешнего норматива (кучность стрельбы на дальности 100 м менее 2,5 см) востребовала тщательной отработки технологии, конструкции баллистических стволов, приспособлений для отстрела и т.п. К середине 1947 г. все недочеты патрона обр.1943 г. с пулей со железным сердечником были устранены, и ГАУ решило об изготовлении серий патронов и орудия для оканчивающих войсковых испытаний.

Но в августе 1947 г. Министерство вооружения внезапно сказало ГАУ, что патрон обр.1943 г. обладает рядом недочетов и рекомендовало вести отработку нового патрона на базе 1-го из вариантов сделанного ОКБ-44. Он имел увеличенную дальность прямого выстрела, схожую с карабином обр.1944 г. По габаритам, массе и баллистике был схож валовому патрону обр.1943 г. и отличался от него только пулей усовершенствованной формы со железным сердечником. Давление снижено для облегчения функционирования патронов при стрельбе и упрощения их производства. Из-за этого возросли габариты и масса патрона.

Обосновывалось это тем, что высочайшее среднее давление в патроне обр.1943 г. 2800 кг см2 (2746 бар) осложняет функционирование гильзы при выстреле. Её ограниченный объём затрудняет подбор заряда для особых пуль, не позволяет спроектировать пулю более совершенной формы и не создаёт резервов по баллистике патрона. Увеличив габариты, можно понизить давление до 2500 кг/см2 (2452 бар). Таковой уровень давления исключает случаи тугой экстракции, трещинкы и обрывы гильз при выстреле, выпадение и пробитие капсюлей. При отклонениях в качестве пороха имеется резерв по плотности заряжания. Не считая того, в случае необходимости можно существенно повысить мощность патрона, не увеличивая его габаритов, за счёт увеличения давления.

ГАУ отклонило это предложение: «опыт тесты патронов обр.1943 г. с давлением порядка 2900 кг/ см2 (2844 бар) показал, что гильза по прочности и безотказности деяния оказалась полностью удовлетворительной и никаких недоразумений в производстве не вызывала. За счёт отработки пороха давление у патронов последних партий снижено до 2600-2700 кг/см2 (2550-2648 бар); повышение мощи патрона Вар. В4 без конфигурации конструкции может быть только за счёт увеличения давления. Но при отработанном патроне и оружии на низком давлении его увеличение нереально, т.к. при всем этом нарушится обычная работа орудия. По этой причине возможность роста мощи и дальность прямого выстрела у патрона Вариант 4 исключается; вырастут масса и габариты орудия, усилие на затвор и др. Рекомендуем навести усилия на предстоящее улучшение патрона обр.1943 г. и орудия под него как по боевым свойствам, так и исходя из убеждений более кропотливой отработки технологии производства».

Министерство вооружения не согласилось с воззрением ГАУ и ещё около года наряду с созданием серийных партий вело отработку собственного варианта патрона и орудия под него. В сентябре 1948 г. Министерство запросило у ГАУ разрешение на проведение испытаний доделанного стрелкового комплекса, которые и были проведены на базе Научно-исследовательского института проектирования патронов 44 (НИИ-44, бывшего ОКБ-44). По мощи патроны не так очень отличались соответственно при схожих пулях. А давления газов фактически оказались равными благодаря отработке пороха (2459,5 против 2499 бар). К тому же, кучность стрельбы новых патронов вышла ужаснее валовых. Это была, естественно, случайность, но заказчик разъяснял ухудшение низкой плотностью заряжания и завышенным дульным давлением у новых патронов. Увеличенная на 7 мм длина и практически на 2 г большая масса патрона совсем решили спор не в его пользу.

Патроны калибра 7,62 мм с пулей со железным сердечником получили наименование 7,62 ПС (пуля суррогатированная). Её длина возросла с 22,8 мм (у первого варианта из свинца) до 26,8 мм. Главным аргументом внедрения малоуглеродистой стали для сердечника было не столько повышение пробивного деяния пули, сколько экономия дефицитного свинца (до 50%), свинцом сейчас наполнялись только место меж сердечником и оболочкой, и технологичность штамповки сердечника. Головная (оживальная) часть пули была удлинена, что отдало возможность сделать лучше баллистический коэффициент при сохранении массы пули. У пули был введён задний конус, что уменьшило сопротивление воздуха полёту пули, причём не только лишь, как тогда числилось, на дозвуковых скоростях (другими словами при стрельбе на огромную дальность), да и при сверхзвуковых скоростях. Для сохранения общей длины патрона дульце гильзы было укорочено на 2 мм и увеличена глубина посадки пули в гильзу. Гильза получила окончательную длину 38,7 мм.

В 1949 г. патрон 7,62 х39 мм обр. 1943 г. с пулей со железным сердечником был принят на вооружение. Главными его создателями были главный конструктор Н.М.Елизаров, ведущий конструктор Павел Васильевич Рязанов, ведущий технолог Борис Владимирович Сёмин (191 1-1982) из ОКБ-44. Отработка пороха велась под управлением Александра Семёновича Рябова. Порох сначало употреблялся пироксилиновый, но с 1984 г. стал употребляться более совершенный порох сферического зернения. Сначало патрон обр. 1943 г. выпускался только с биметаллической (другими словами со металлической гильзой плакированной томпаком) бесфланцевой гильзой бутылочной формы. Но в 1948 г. из-за проблем с получением биметалла, главная часть которого до этого поставлялась из США по ленд-лизу, гильзу патрона стали изготавливать из латунированной стали. Процесс латунирования, позаимствованный у германской индустрии, был связан с внедрением сильнодействующих ядов.

Потому с освоением производства биметалла в СССР с 1952 г. гильзы вновь стали выпускать из этого материала. Потом, сначала 1960-х гг., на ряде российских компаний по производству боеприпасов было освоено создание и металлической лакированной гильзы (с покрытием лаком зелёного цвета), что обеспечило значительную экономию томпака. В ближайшее время было освоено создание металлической гильзы с полимерным покрытием (водно-полимерным веществом), что существенно понизило вредность производства. Потом улучшение 7,62-мм патрона обр. 1943 г. с обычной пулей со железным сердечником проводилось в направлении увеличения пробивного деяния пули (для обеспечения поражения живой силы в средствах персональной бронезащиты), а трассирующего - в направлении роста времени горения трассера и замедления времени начала его горения.

Палитра боеприпасов включала в себя промежные патроны как с обычной пулей со железным сердечником ПС (индекс 57-H-231), так и с пулями специального предназначения - трассирующей (Т-45, индекс 57-Т-231 П), бронебойно-зажигательной (БЗ, индекс 57-БЗ-231) и зажигательной (З, индекс 57-З-231), а позже и 7,62-мм патроны обр. 1943 г. с уменьшенной скоростью пули (УС, индекс 57-Н-231 У) и с бронебойной пулей (БП, индекс 7 Н23). Так, пуля со железным сердечником пробивала металлической шлем (каску) на расстоянии 900 м, а бронебойно-зажигательная пуля - до 1100 м. Лист брони шириной 7 мм бронебойно-зажигательная пуля пробивала на дистанции до 200 м. Применение трассирующих пуль при стрельбе по передвигающимся целям обеспечивало лучшее наблюдение за плодами стрельбы и возможность наведения орудия, также целеуказание. Стрельба по живой силе противника в бронетранспортёрах, машинах и байках, обычно, велась патронами с пулями со железным сердечником и бронебойно-зажигательными пулями (при соотношении 1:1). Не считая того, в набор боеприпасов обр. 1943 г. входили и вспомогательные патроны - учебные и холостые.

Патрон 7,62x39 мм обр.1943 г.

Реальный калибр пули, мм 7,85

Длина патрона, мм 55,50

Длина гильзы, мм 38,50

Поперечник фланца гильзы, мм 11,30

Поперечник плеча гильзы, мм 9,96-8,5

Поперечник дульца гильзы, мм 8,46

Масса пули, г 6,61-12,6

Масса гильзы, г 16,2-16,5

Масса порохового заряда, г 1,6-1,8

Исходная скорость пули, м/с 710-735

Энергия пули, Дж 1991-2206

В СССР ещё в январе 1928 г. проводились 1-ые конкурсные тесты автоматических винтовок, во время которых встал вопрос о переходе к уменьшенному калибру. Работы по созданию промежного патрона были близки к окончанию в 1939 г. Но, в связи с началом Российскей войны, конструкторы были переключены на более животрепещущие работы. Но анализ боевых операций показал, что нужно обеспечить увеличение мощи огня пехоты при помощи лёгкого и малогабаритного орудия.

Совещание по вопросу рассмотрения новых зарубежных образцов орудия под патрон уменьшенной мощи состоялось в Техническом совете Народного комиссариата вооружения (ТС НКВ) 15 июля 1943 г. На него были приглашены конструкторы-оружейники, руководители Особенного конструкторского бюро 44 (ОКБ-44, Кунцево Столичной обл.) и военные спецы. Представитель Артиллерийского комитета Головного артиллерийского управления (Артком ГАУ) показал германский автоматический карабин MKb.42(H), попавший к русским войскам на Волховском фронте и американский 7,62-мм самозарядный карабин .30М1 под пистолетный патрон увеличенной мощи.

Германский подполковник интендантской службы Рудольф Офенбахер (оberstleutnant-intendant dr. iur. Rudolf Forenbacher) писал, как в течение Торопецко-Холмскoй операции (с 9 января по 6 февраля 1942 г.) боевой группе Шерера (Generalleutnant TheodorScherer, 1889-1951), состоявшей из 281-й охранной дивизии (281. Sicherungs-Division), 65-го запасного полицейского батальона (Reserve-Polizei-Bataillon 65), 397-го, 533-го, части 385-го пехотных полков, и Охотничьей команды №. 8 (Jagd-Kommando 8) предоставили некое количество автоматических карабинов системы Хенеля (Maschinenkarabiner MKb42/H/) под патрон 7,92х33 мм. Благодаря нескольким захваченным экземплярам MKb.42(H), Красноватая армия смогла очень стремительно познакомиться с новым германским патроном и орудием под него.

Не считая того, на основании Акта содействия обороне США (lend-lease) в октябре 1941 г. состоялись 1-ые поставки орудия в СССР из США. По американским источникам, Красноватая армия получила семь! карабинов .30 М-1 и М-2 (Carbine, Cal. .30, M1 & M2) под патрон 7,62x33 мм. Больший энтузиазм русских профессионалов вызвал германский патрон 7,92х33 мм Pistolenpatrone 43 m.E. Предстоящая история появления русского промежного патрона приблизительно такая. В протоколе совещания от 15 июля 1943 г. было записано: «Современная война показала, что прицельный огнь по противнику ведётся на дистанции до 400 м. В данном случае нужно перейти на патрон наименьшего габарита и, как следует, иметь орудие наименьшей массы. Наивыгоднейшим калибром быть может патрон калибра 6,5 мм, который в состоянии обеспечить баллистику с дальностью прямого выстрела 400 м, как у винтовки обр. 1891/30 г.».

Таким образом, участники совещания постановили «поручить ОКБ-44 провести расчёты по выбору хорошей скорости полёта пули и её наивыгоднейшей массы для калибров 5,6, 6,5 и 7,62 мм, как встречающихся на практике. Длина ствола - 520 мм, среднее давление - 3000 кг/см2 (2942 бар). Пуля обязана иметь достаточную убойную силу для вывода человека из строя на дистанции 1000 м». Задание было срочным, но не полностью ясным. В справке ОКБ-44 от 1947 г. говорится: «К моменту проектирования нового патрона мы не имели ничего... Никто не знал, что требуется от нового патрона». Только по напористости, с которой был рекомендован калибр 6,5 мм, и исходя из следующих событий можно представить, что за этой мыслью стоял Владимир Григорьевич Фёдорвеев (1874-1966).

Он ещё в 1939 г. писал: «Эволюция личных образцов стрелкового вооружения может направиться к сближению 2-ух типов - автомата и пистолета-пулемёта на базе проектирования нового патрона. Создание 1-го патрона с уменьшенной для винтовок и увеличенной для пистолетов-пулемётов прицельной дальностью разрешило бы задачку сотворения грядущего орудия - массивного благодаря принятию автоматизма с переводчиком для одиночной и непрерывной стрельбы, лёгкого и малогабаритного благодаря принятию патрона, имеющего наименьший габарит, с наименьшим калибром (6-6,25 мм) и с гильзой без закраины». Пули для такового патрона рекомендовались лёгкие - с поперечной нагрузкой (отношение массы пули к площади поперечного сечения) - 18-20 г/см2. Длина ствола - порядка 520 мм. Форма пули нового патрона совершенствовалась равномерно. Пуля со свинцовым сердечником была спроектирована без заднего конуса и с недлинной головной частью. ГАУ утвердило этот проект патрона для испытаний. В предстоящем пуля обр.1943 г. обзавелась задним конусом благодаря отработке порохового заряда.

29 июля состоялось 2-ое совещание. Главный конструктор ОКБ-44 Николай Михайлович Елизаров (1895-1955) доложил о расчётах патронов уменьшенной мощи. Главными аспектами были приняты дальность прямого выстрела (ДПВ, большая прицельная дальность, при стрельбе на которую средняя линия движения не подымается выше высоты данной цели) как черта настильности линии движения пули и энергия пули на дистанции 1000 м. Расчёты для калибров 5,6, 6,5 и 7,62 мм были произведены при поперечной нагрузке пули 16-20 г/см2. Они проявили, что в калибре 7,62 мм для получения выигрыша по массе и габаритам нужно уменьшать дальность прямого выстрела по сопоставлению с винтовочным патроном до 20%. ОКБ-44 установило дальность прямого выстрела на 325 м при поперечной нагрузке пули 17 г/см2, исходной скорости 750 м/с и дульной энергии 235,3 Дж.

Совещание постановило «считать нужным для патрона с уменьшенной мощью принять калибр 7,62 мм с поперечной нагрузкой пули 17 г/см2». Таким образом, ОКБ-44 поручили ко 2 августу 1943 г. представить полные расчётные данные на патрон и несколько вариантов его габаритных размеров и формы, чтоб принять единый патрон для оружейников, и в течение месяца провести Научно-исследовательскую работу (НИР) по калибрам 5,6 и 6,5 мм - сделать расчёты нескольких вариантов с исходными скоростями до 1200 м/с и давлением газов до 3500-4000 кг/см2 (3432,3-3922,66 бар), также провести экспериментальную работу по подбору баллистики в этих калибрах и выявлению продуктивности на останавливающее действие. Через некоторое количество дней по результатам доп расчётов Технического совета Наркомата вооружения были приняты последующие решения: «Для нового патрона тормознуть на калибре 7,62 мм... Для его проектирования принять: масса пули 8 г, исходная скорость 750 м/с при длине ствола 520 мм и среднем наивысшем давлении пороховых газов менее 2942 бар. Масса патрона 17 г, гильза из плакированной стали. Для первых образцов орудия установить крутизну и профиль вырезки ствола по чертежу 7,62-мм винтовки обр. 1891/30 г.».

Уже 3 сентября 1943 г. в Техническом совете подверглись рассмотрению проекты 2-ух вариантов патрона, различающихся конусностью гильзы и формой пули. Совещание решило о разработке того варианта патрона, который известен под заглавием 7,62-мм патрона обр. 1943 г. Окончательную доработку патрона уменьшенной мощи поручалось произвести ОКБ-44, а изготовка опытнейшей партии патронов - казанскому Муниципальному союзному заводу №.543, подчинённому 3-му Главному управлению Наркомата вооружения СССР, с подачей её на полигонные тесты 15 ноября 1943 г. Начальный вариант патрона имел гильзу длиной 41 мм и пулю со свинцовым сердечником без заднего конуса и с недлинной головной частью (этот патрон получил индекс 57-Н-231).

В октябре 1944 г. ОКБ-44 представило в ГАУ и проекты патронов с суррогатированными пулями и усовершенствованной формой за счёт образования у них заднего конуса. ГАУ отклонило эти проекты, считая, что конус работает только на дозвуковых скоростях. Оно предложило переработать пулю за счёт роста длины головной части без введения заднего конуса. При всем этом рекомендовалось сохранить длину патрона равной 56 мм и обеспечить длину ведущей части пули 9,65 мм (0,37 дм). Выполнив это задание, ОКБ-44 сказало ГАУ: «Проектирование оживальной (головной) части заключалось в подборе большего радиуса оживала с целью выдержать общую массу пули. Он вышел равным 40 мм, а длина оживала - на 2,94 мм длиннее. Это вынуждает укоротить длину дульца гильзы на 2 мм и прирастить глубину посадки пули в гильзу».

В декабре 1-ая партия 7,62-мм патронов обр. 1943 г. (с пулей со свинцовым сердечником с примесью сурьмы 1-2%) была испытана на Щуровском полигоне под Коломной. Бывалые патроны имели удовлетворительную баллистику, верный полёт пуль до 800 м, но несколько уступали по кучности стрельбы винтовочному патрону с лёгкой пулей. По результатам этих испытаний Артком ГАУ утвердил для опытно-серийной партии чертежи на патрон и патронник, и с марта 1944 г. начался массовый выпуск 7,62-мм патронов обр. 1943 г. Установочная партия патронов полигонные тесты выдержала, прирекания были только к баллистике. В августе 1944 г. патрон был только одобрен полигоном, который направил внимание на необходимость доработки пороха. После доработки сделали несколько серий патронов и представили на войсковые тесты, в итоге которых патрон обр. 1943 г. был одобрен войсками и рекомендован на вооружение армии. Прямо до принятия на вооружение, шла доводка патронов.

Все же, делая упор на результаты отработки 7,62-мм суррогатированной пули к пистолетному патрону 7,62х25 мм ТТ, новые тактико-технические требования на разработку патрона обр. 1943 г. с пулей со железным сердечником были оформлены в декабре 1944 г. (ОКБ-44 представило её ещё в октябре, но ГАУ тогда отклонил металлической сердечник). Главными требованиями при всем этом были: экономия более 50% свинца, равнозначимая кучность боя с пулями со свинцовым сердечником, сохранение наружных очертаний в согласовании с действующим чертежом на патрон обр. 1943 г., и легкая разработка производства пуль. Для пули обр.1943 г. поперечник железного сердечника и разработка его производства были позаимствованы у патрона ТТ.

В 1946 г. при испытаниях 8 вариантов патронов лучшую кучность проявили патроны с пулями со железными сердечниками (Вариант ВТ) - на уровне винтовочного патрона с лёгкой пулей (кучность стрельбы на дальности 100 м R50 менее 3,5 см). Валовые же патроны обр.1943 г. имели кучность стрельбы на дальности 100 м менее 6 см. Это послужило основанием для постановки специальной научно-исследовательские работы по доработке кучности боя патронов обр.1943 г. Проведённые в 1947 г. исследования проявили, что основной предпосылкой нехороший кучности патронов обр.1943 г. с пулей со свинцовым сердечником было низкое качество их производства. Грубые просчёты поправили стремительно, а доводка до нынешнего норматива (кучность стрельбы на дальности 100 м менее 2,5 см) востребовала тщательной отработки технологии, конструкции баллистических стволов, приспособлений для отстрела и т.п. К середине 1947 г. все недочеты патрона обр.1943 г. с пулей со железным сердечником были устранены, и ГАУ решило об изготовлении серий патронов и орудия для оканчивающих войсковых испытаний.

Но в августе 1947 г. Министерство вооружения внезапно сказало ГАУ, что патрон обр.1943 г. обладает рядом недочетов и рекомендовало вести отработку нового патрона на базе 1-го из вариантов сделанного ОКБ-44. Он имел увеличенную дальность прямого выстрела, схожую с карабином обр.1944 г. По габаритам, массе и баллистике был схож валовому патрону обр.1943 г. и отличался от него только пулей усовершенствованной формы со железным сердечником. Давление снижено для облегчения функционирования патронов при стрельбе и упрощения их производства. Из-за этого возросли габариты и масса патрона.

Обосновывалось это тем, что высочайшее среднее давление в патроне обр.1943 г. 2800 кг см2 (2746 бар) осложняет функционирование гильзы при выстреле. Её ограниченный объём затрудняет подбор заряда для особых пуль, не позволяет спроектировать пулю более совершенной формы и не создаёт резервов по баллистике патрона. Увеличив габариты, можно понизить давление до 2500 кг/см2 (2452 бар). Таковой уровень давления исключает случаи тугой экстракции, трещинкы и обрывы гильз при выстреле, выпадение и пробитие капсюлей. При отклонениях в качестве пороха имеется резерв по плотности заряжания. Не считая того, в случае необходимости можно существенно повысить мощность патрона, не увеличивая его габаритов, за счёт увеличения давления.

ГАУ отклонило это предложение: «опыт тесты патронов обр.1943 г. с давлением порядка 2900 кг/ см2 (2844 бар) показал, что гильза по прочности и безотказности деяния оказалась полностью удовлетворительной и никаких недоразумений в производстве не вызывала. За счёт отработки пороха давление у патронов последних партий снижено до 2600-2700 кг/см2 (2550-2648 бар); повышение мощи патрона Вар. В4 без конфигурации конструкции может быть только за счёт увеличения давления. Но при отработанном патроне и оружии на низком давлении его увеличение нереально, т.к. при всем этом нарушится обычная работа орудия. По этой причине возможность роста мощи и дальность прямого выстрела у патрона Вариант 4 исключается; вырастут масса и габариты орудия, усилие на затвор и др. Рекомендуем навести усилия на предстоящее улучшение патрона обр.1943 г. и орудия под него как по боевым свойствам, так и исходя из убеждений более кропотливой отработки технологии производства».

Министерство вооружения не согласилось с воззрением ГАУ и ещё около года наряду с созданием серийных партий вело отработку собственного варианта патрона и орудия под него. В сентябре 1948 г. Министерство запросило у ГАУ разрешение на проведение испытаний доделанного стрелкового комплекса, которые и были проведены на базе Научно-исследовательского института проектирования патронов 44 (НИИ-44, бывшего ОКБ-44). По мощи патроны не так очень отличались соответственно при схожих пулях. А давления газов фактически оказались равными благодаря отработке пороха (2459,5 против 2499 бар). К тому же, кучность стрельбы новых патронов вышла ужаснее валовых. Это была, естественно, случайность, но заказчик разъяснял ухудшение низкой плотностью заряжания и завышенным дульным давлением у новых патронов. Увеличенная на 7 мм длина и практически на 2 г большая масса патрона совсем решили спор не в его пользу.

Патроны калибра 7,62 мм с пулей со железным сердечником получили наименование 7,62 ПС (пуля суррогатированная). Её длина возросла с 22,8 мм (у первого варианта из свинца) до 26,8 мм. Главным аргументом внедрения малоуглеродистой стали для сердечника было не столько повышение пробивного деяния пули, сколько экономия дефицитного свинца (до 50%), свинцом сейчас наполнялись только место меж сердечником и оболочкой, и технологичность штамповки сердечника. Головная (оживальная) часть пули была удлинена, что отдало возможность сделать лучше баллистический коэффициент при сохранении массы пули. У пули был введён задний конус, что уменьшило сопротивление воздуха полёту пули, причём не только лишь, как тогда числилось, на дозвуковых скоростях (другими словами при стрельбе на огромную дальность), да и при сверхзвуковых скоростях. Для сохранения общей длины патрона дульце гильзы было укорочено на 2 мм и увеличена глубина посадки пули в гильзу. Гильза получила окончательную длину 38,7 мм.

В 1949 г. патрон 7,62 х39 мм обр. 1943 г. с пулей со железным сердечником был принят на вооружение. Главными его создателями были главный конструктор Н.М.Елизаров, ведущий конструктор Павел Васильевич Рязанов, ведущий технолог Борис Владимирович Сёмин (191 1-1982) из ОКБ-44. Отработка пороха велась под управлением Александра Семёновича Рябова. Порох сначало употреблялся пироксилиновый, но с 1984 г. стал употребляться более совершенный порох сферического зернения. Сначало патрон обр. 1943 г. выпускался только с биметаллической (другими словами со металлической гильзой плакированной томпаком) бесфланцевой гильзой бутылочной формы. Но в 1948 г. из-за проблем с получением биметалла, главная часть которого до этого поставлялась из США по ленд-лизу, гильзу патрона стали изготавливать из латунированной стали. Процесс латунирования, позаимствованный у германской индустрии, был связан с внедрением сильнодействующих ядов.

Потому с освоением производства биметалла в СССР с 1952 г. гильзы вновь стали выпускать из этого материала. Потом, сначала 1960-х гг., на ряде российских компаний по производству боеприпасов было освоено создание и металлической лакированной гильзы (с покрытием лаком зелёного цвета), что обеспечило значительную экономию томпака. В ближайшее время было освоено создание металлической гильзы с полимерным покрытием (водно-полимерным веществом), что существенно понизило вредность производства. Потом улучшение 7,62-мм патрона обр. 1943 г. с обычной пулей со железным сердечником проводилось в направлении увеличения пробивного деяния пули (для обеспечения поражения живой силы в средствах персональной бронезащиты), а трассирующего - в направлении роста времени горения трассера и замедления времени начала его горения.

Палитра боеприпасов включала в себя промежные патроны как с обычной пулей со железным сердечником ПС (индекс 57-H-231), так и с пулями специального предназначения - трассирующей (Т-45, индекс 57-Т-231 П), бронебойно-зажигательной (БЗ, индекс 57-БЗ-231) и зажигательной (З, индекс 57-З-231), а позже и 7,62-мм патроны обр. 1943 г. с уменьшенной скоростью пули (УС, индекс 57-Н-231 У) и с бронебойной пулей (БП, индекс 7 Н23). Так, пуля со железным сердечником пробивала металлической шлем (каску) на расстоянии 900 м, а бронебойно-зажигательная пуля - до 1100 м. Лист брони шириной 7 мм бронебойно-зажигательная пуля пробивала на дистанции до 200 м. Применение трассирующих пуль при стрельбе по передвигающимся целям обеспечивало лучшее наблюдение за плодами стрельбы и возможность наведения орудия, также целеуказание. Стрельба по живой силе противника в бронетранспортёрах, машинах и байках, обычно, велась патронами с пулями со железным сердечником и бронебойно-зажигательными пулями (при соотношении 1:1). Не считая того, в набор боеприпасов обр. 1943 г. входили и вспомогательные патроны - учебные и холостые.

Патрон 7,62x39 мм обр.1943 г.

Реальный калибр пули, мм 7,85

Длина патрона, мм 55,50

Длина гильзы, мм 38,50

Поперечник фланца гильзы, мм 11,30

Поперечник плеча гильзы, мм 9,96-8,5

Поперечник дульца гильзы, мм 8,46

Масса пули, г 6,61-12,6

Масса гильзы, г 16,2-16,5

Масса порохового заряда, г 1,6-1,8

Исходная скорость пули, м/с 710-735

Энергия пули, Дж 1991-2206

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.