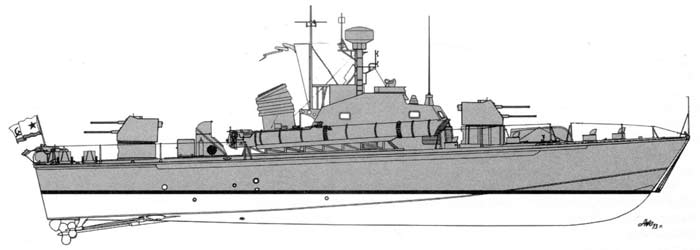

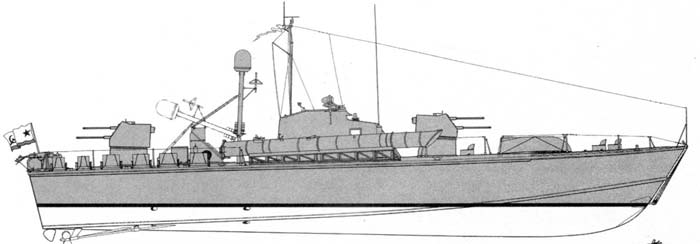

Торпедный катер проекта 183 (СССР)

Беря во внимание значимость работ по созданию для российского ВМФ ТКА далекого деяния, 22 октября 1949 года приказом МСП было образовано СКБ-5 (существовавшее параллельно ОКБ-5 МВД расформировали в 1953 году). 30 ноября 1949 года флоту передали головной торпедный катер проекта 183. В первый раз русский флот получил настоящий катер далекого деяния российскей постройки.

Корпус у торпедного катера проекта 183 был «большим, безреданным, полуглиссирующим с остроскулыми обводами». В качестве главного материала использовалось дерево. Киль катера изготавливался из сосновых досок шириной 25 мм, склеенных по высоте. Соединения досок клеились «на ус» и умеренно «разгонялись» по длине киля. Снаружи обшивка, перекрывающая киль, была покрыта латунной полосой (типичный горизонтальный киль). Продольные связи корпуса соединялись с помощью клея ВИАМ-БЗ. Меж 2-мя стенами из авиационной фанеры размещались продольные бруски из еловых и сосновых досок, пояски изготавливались из дубовых реек. Бортовые ветки шпангоутов набирались из дубовых (внешний слой), сосновых (наполнитель) и лиственничных реек (внутренний слой). С 2-ух сторон шпангоуты оклеивались нащечниками из авиационной фанеры.

Обшивка днища была выполнена трехслойной. Внешний слой состоял из досок лиственницы, средний и внутренний - из сосновых досок. Обшивка борта была двухслойной, из сосновых досок. Все доски диагонально размещались к основной плоскости корабля и имели толщину от 9 до 13 мм. Межслойное место прокладывалось тоненькой тканью, пропитанной мастикой КМТ. Настил палубы состоял из 2-ух слоев (12-1-14 мм) сосновых досок шириной 100 мм. Железные детали корпуса изготавливались из стали, также из дюралевых сплавов. Крепкость корпуса обеспечивала катеру неопасное плавание на полном ходу при состоянии моря до 4 баллов и на скорости 18 уз при состоянии моря до 7 баллов. Внедрение орудия было может быть при волнении до 5 баллов.

Беря во внимание значимость работ по созданию для российского ВМФ ТКА далекого деяния, 22 октября 1949 года приказом МСП было образовано СКБ-5 (существовавшее параллельно ОКБ-5 МВД расформировали в 1953 году). 30 ноября 1949 года флоту передали головной торпедный катер проекта 183. В первый раз русский флот получил настоящий катер далекого деяния российскей постройки.

Корпус у торпедного катера проекта 183 был «большим, безреданным, полуглиссирующим с остроскулыми обводами». В качестве главного материала использовалось дерево. Киль катера изготавливался из сосновых досок шириной 25 мм, склеенных по высоте. Соединения досок клеились «на ус» и умеренно «разгонялись» по длине киля. Снаружи обшивка, перекрывающая киль, была покрыта латунной полосой (типичный горизонтальный киль). Продольные связи корпуса соединялись с помощью клея ВИАМ-БЗ. Меж 2-мя стенами из авиационной фанеры размещались продольные бруски из еловых и сосновых досок, пояски изготавливались из дубовых реек. Бортовые ветки шпангоутов набирались из дубовых (внешний слой), сосновых (наполнитель) и лиственничных реек (внутренний слой). С 2-ух сторон шпангоуты оклеивались нащечниками из авиационной фанеры.

Обшивка днища была выполнена трехслойной. Внешний слой состоял из досок лиственницы, средний и внутренний - из сосновых досок. Обшивка борта была двухслойной, из сосновых досок. Все доски диагонально размещались к основной плоскости корабля и имели толщину от 9 до 13 мм. Межслойное место прокладывалось тоненькой тканью, пропитанной мастикой КМТ. Настил палубы состоял из 2-ух слоев (12-1-14 мм) сосновых досок шириной 100 мм. Железные детали корпуса изготавливались из стали, также из дюралевых сплавов. Крепкость корпуса обеспечивала катеру неопасное плавание на полном ходу при состоянии моря до 4 баллов и на скорости 18 уз при состоянии моря до 7 баллов. Внедрение орудия было может быть при волнении до 5 баллов.

Семь водонепроницаемых переборок разделяли корпус на восемь отсеков. Переборки производились из листа авиационной фанеры шириной 8-10 мм и усиливались стойками, расставленными на расстоянии 300-500 мм друг т друга. Водонепроницаемость корпуса и крепкость поперечных переборок обеспечивались при затоплении хоть какого отсека прямо до верхней палубы. В отсеках катера размещались последующие помещения. В 1-м отсеке - форпик, в каком находился канатный ящик, гальюн команды и умывальник. Во 2-м отсеке - кубрик на восемь человек. В 3-м - по бортам две двухместные каюты старшин, а в средней части камбуз и схожей тамбур. В 4-м - две одноместные каюты (с левого борта командира, а с правого его ассистента). В средней части отсека размещалась радиорубка и тамбур, откуда по трапу можно было попасть в штурманскую рубку. В кормовой части отсека располагались: по левому борту - офицерский гальюн, по правому - агрегатная радиолокации. 5-й отсек представлял собой носовое, а 6-й - кормовое машинное отделение. 7-й отсек был занят 3-мя топливными цистернами. 8-й отсек являлся ахтерпиком, в каком размещался погреб боезапаса.

Для хранения ящиков с 25-мм патронами вдоль транца устанавливался стеллаж, а по бортам ахтерпика - полки для различного имущества. По левому борту имелась также пирамида для автоматов. Там же находился аварийный управляющий привод и магнитный компас. Надстройка катера состояла из штурманской рубки, открытого ходового мостика и огораживания входа на мостик. Надстройка изготавливалась из 6-мм авиационной фанеры, подкрепленной брусками. В штурманской рубке располагался репитер гирокомпаса и индикатор РАС «Зарница». Неловкий и уязвимый, на 1-ый взор, открытый ходовой мостик - итог исследования кровавого опыта 2-ой мировой войны - для моментального принятия решения об изменении скорости и курса (к примеру, при атаке с воздуха) командиру катера требовался сначала хороший обзор. С 4 сторон мостик защищался 7-мм противоосколочной броней.

М-50Ф являлся V-образным 12-цилиндровым дизелем мощью 1200 л.с. (при 1850 об/мин), с остыванием пресной водой. Любой из 4 движков работал на собственный гребной винт. Для получения электроэнергии в носовом машинном отделении был установлен дизель-генератор ДГ-12,5 (сеть неизменного тока напряжением 110В), также использовались четыре генератора ГКС-1500 (сеть неизменного тока напряжением 24 В). В кормовом машинном отделении размещался дизель-генератор-помпа ДГКП-20.

Основным вооружением катера проекта 183 являлись два 533-мм трубчатых торпедных аппарата ТТКА-53 (позже - ТТКА-53М), созданных для боевого использования торпед 53-38У и 53-39. Аппараты размещались на верхней палубе симметрично в районе 26-51 шп., по одному с каждого борта, с неизменным углом растворения 12°. Размещенная на ходовом мостике коробка стрельбы КС средством тросового привода обеспечивала одиночную либо залповую стрельбу из торпедных аппаратов. Для подогрева торпед зимой любая труба снабжалась 2-мя электрогрелками по 900 Вт. Катер имел только пушечное вооружение, состоявшее из 2-ух турельных спаренных автоматических 25-мм установок 2М-3 (потом 2М-3М). Турели устанавливались на барбетах: носовая - в районе 27 шп. со смещением на 750 мм на лево от диаметральной плоскости, кормовая - на 60 шп. в диаметральной плоскости. Боезапас составлял 2000 выстрелов и располагался в кранцах около турелей и в ахтерпике. В перегруз катер мог принять восемь огромных глубинных бомб ББ-1, для хранения и сбрасывания которых в корме вдоль бортов была предусмотрена возможность установки восьми съемных одиночных бомбосбрасывателей (по четыре на борт). Заместо глубинных бомб катер мог принять 6 мин КБ-3 либо восемь АМД-500. На верхней палубе у транца стояла дымоаппаратура ДА-7.

ТКА проекта 183 комплектовался специальной катерной РАС «Зарница» российскей разработки. Индикатор радиального обзора (ИКО) станции находился в штурманской рубке (с ходового мостика командир катера мог следить экран ИКО через особый лючок). Аппаратура РАС находилась в «радиолокационной каюте», расположенной по правому борту на 35-40 шп. Антенна станции устанавливалась на специальной заваливающейся мачте. Аппаратура опознавания была представлена запросчиком «Факел-МЗ» и ответчиком «Факел-МО». Тороидальная антенна запросчика размещалась на мачте рядом с АП РАС, а антенна ответчика - на особом кронштейне по правому борту ходового мостика. Для обеспечения далекой связи в радиорубке имелась радиостанция Р-607. После войны в ВМФ СССР стали обширно использовать УКВ-радиостанции, работавшие в радиотелефонном режиме. За эталон была взята южноамериканская станция MN. Ее русский аналог получил индекс Р-609. Навигационное оборудование состояло из гирокомпаса «Гиря», выдававшего данные авторулевому «Зубатка», гиромагнитного компаса ГКМК-4 (на пульте командира) и гидравлического лага «Рейс-55».

Серийные катера отличались от головного, сначала усиленным корпусом, что удалось достигнуть методом установки дополнительных угольников и книц меж элементами продольного и поперечного набора. Все это привело к повышению водоизмещения на 2,5 т и понижению наибольшей скорости на 1 уз. Но, беря во внимание существенное улучшение прочности, некое ухудшение ТТЭ признали несущественным. После окончания постройки на заводе № 5 установочной серии, в 1950 году техно документация была передана на завод № 640 в поселке Сосновка и на завод № 602 во Владивостоке. Подготовка производства к серийному строительству нового катера заняла около года. Только с 1952 году сразу на 3-х заводах началось крупносерийное строительство огромных ТКА проекта 183.

Сделанный в конце 1940-х годов катер проекта 183 по своим ТТЭ существенно затмил не только лишь собственных предшественников - Д-3, СТК-ДД,, ТМ-200 и ТД-200бис, да и «прародителя». Но ТКА типа «Elco» появился на девять лет ранее и воспринимал активное роль в боевых действиях 2-ой мировой войны и при всех собственных выдающихся технических свойствах российский большой ТКА очень опоздал - «золотой век» торпедных катеров подходил к концу. В общей трудности в Русском Союзе по проекту 183 и всем его модификациям было выстроено 674 катера различного предназначения, еще 80 кораблей по русской лицензии выстроили в КНР. Точнее сказать 36 из них заказали заводу № 5 в Ленинграде, а потом уже в разобранном виде (без вооружения, поставлявшегося по другим каналам) передали китайцам.

создатель статьи: Апальков Ю.В.

Катера российского военного флота

Семь водонепроницаемых переборок разделяли корпус на восемь отсеков. Переборки производились из листа авиационной фанеры шириной 8-10 мм и усиливались стойками, расставленными на расстоянии 300-500 мм друг т друга. Водонепроницаемость корпуса и крепкость поперечных переборок обеспечивались при затоплении хоть какого отсека прямо до верхней палубы. В отсеках катера размещались последующие помещения. В 1-м отсеке - форпик, в каком находился канатный ящик, гальюн команды и умывальник. Во 2-м отсеке - кубрик на восемь человек. В 3-м - по бортам две двухместные каюты старшин, а в средней части камбуз и схожей тамбур. В 4-м - две одноместные каюты (с левого борта командира, а с правого его ассистента). В средней части отсека размещалась радиорубка и тамбур, откуда по трапу можно было попасть в штурманскую рубку. В кормовой части отсека располагались: по левому борту - офицерский гальюн, по правому - агрегатная радиолокации. 5-й отсек представлял собой носовое, а 6-й - кормовое машинное отделение. 7-й отсек был занят 3-мя топливными цистернами. 8-й отсек являлся ахтерпиком, в каком размещался погреб боезапаса.

Для хранения ящиков с 25-мм патронами вдоль транца устанавливался стеллаж, а по бортам ахтерпика - полки для различного имущества. По левому борту имелась также пирамида для автоматов. Там же находился аварийный управляющий привод и магнитный компас. Надстройка катера состояла из штурманской рубки, открытого ходового мостика и огораживания входа на мостик. Надстройка изготавливалась из 6-мм авиационной фанеры, подкрепленной брусками. В штурманской рубке располагался репитер гирокомпаса и индикатор РАС «Зарница». Неловкий и уязвимый, на 1-ый взор, открытый ходовой мостик - итог исследования кровавого опыта 2-ой мировой войны - для моментального принятия решения об изменении скорости и курса (к примеру, при атаке с воздуха) командиру катера требовался сначала хороший обзор. С 4 сторон мостик защищался 7-мм противоосколочной броней.

М-50Ф являлся V-образным 12-цилиндровым дизелем мощью 1200 л.с. (при 1850 об/мин), с остыванием пресной водой. Любой из 4 движков работал на собственный гребной винт. Для получения электроэнергии в носовом машинном отделении был установлен дизель-генератор ДГ-12,5 (сеть неизменного тока напряжением 110В), также использовались четыре генератора ГКС-1500 (сеть неизменного тока напряжением 24 В). В кормовом машинном отделении размещался дизель-генератор-помпа ДГКП-20.

Основным вооружением катера проекта 183 являлись два 533-мм трубчатых торпедных аппарата ТТКА-53 (позже - ТТКА-53М), созданных для боевого использования торпед 53-38У и 53-39. Аппараты размещались на верхней палубе симметрично в районе 26-51 шп., по одному с каждого борта, с неизменным углом растворения 12°. Размещенная на ходовом мостике коробка стрельбы КС средством тросового привода обеспечивала одиночную либо залповую стрельбу из торпедных аппаратов. Для подогрева торпед зимой любая труба снабжалась 2-мя электрогрелками по 900 Вт. Катер имел только пушечное вооружение, состоявшее из 2-ух турельных спаренных автоматических 25-мм установок 2М-3 (потом 2М-3М). Турели устанавливались на барбетах: носовая - в районе 27 шп. со смещением на 750 мм на лево от диаметральной плоскости, кормовая - на 60 шп. в диаметральной плоскости. Боезапас составлял 2000 выстрелов и располагался в кранцах около турелей и в ахтерпике. В перегруз катер мог принять восемь огромных глубинных бомб ББ-1, для хранения и сбрасывания которых в корме вдоль бортов была предусмотрена возможность установки восьми съемных одиночных бомбосбрасывателей (по четыре на борт). Заместо глубинных бомб катер мог принять 6 мин КБ-3 либо восемь АМД-500. На верхней палубе у транца стояла дымоаппаратура ДА-7.

ТКА проекта 183 комплектовался специальной катерной РАС «Зарница» российскей разработки. Индикатор радиального обзора (ИКО) станции находился в штурманской рубке (с ходового мостика командир катера мог следить экран ИКО через особый лючок). Аппаратура РАС находилась в «радиолокационной каюте», расположенной по правому борту на 35-40 шп. Антенна станции устанавливалась на специальной заваливающейся мачте. Аппаратура опознавания была представлена запросчиком «Факел-МЗ» и ответчиком «Факел-МО». Тороидальная антенна запросчика размещалась на мачте рядом с АП РАС, а антенна ответчика - на особом кронштейне по правому борту ходового мостика. Для обеспечения далекой связи в радиорубке имелась радиостанция Р-607. После войны в ВМФ СССР стали обширно использовать УКВ-радиостанции, работавшие в радиотелефонном режиме. За эталон была взята южноамериканская станция MN. Ее русский аналог получил индекс Р-609. Навигационное оборудование состояло из гирокомпаса «Гиря», выдававшего данные авторулевому «Зубатка», гиромагнитного компаса ГКМК-4 (на пульте командира) и гидравлического лага «Рейс-55».

Серийные катера отличались от головного, сначала усиленным корпусом, что удалось достигнуть методом установки дополнительных угольников и книц меж элементами продольного и поперечного набора. Все это привело к повышению водоизмещения на 2,5 т и понижению наибольшей скорости на 1 уз. Но, беря во внимание существенное улучшение прочности, некое ухудшение ТТЭ признали несущественным. После окончания постройки на заводе № 5 установочной серии, в 1950 году техно документация была передана на завод № 640 в поселке Сосновка и на завод № 602 во Владивостоке. Подготовка производства к серийному строительству нового катера заняла около года. Только с 1952 году сразу на 3-х заводах началось крупносерийное строительство огромных ТКА проекта 183.

Сделанный в конце 1940-х годов катер проекта 183 по своим ТТЭ существенно затмил не только лишь собственных предшественников - Д-3, СТК-ДД,, ТМ-200 и ТД-200бис, да и «прародителя». Но ТКА типа «Elco» появился на девять лет ранее и воспринимал активное роль в боевых действиях 2-ой мировой войны и при всех собственных выдающихся технических свойствах российский большой ТКА очень опоздал - «золотой век» торпедных катеров подходил к концу. В общей трудности в Русском Союзе по проекту 183 и всем его модификациям было выстроено 674 катера различного предназначения, еще 80 кораблей по русской лицензии выстроили в КНР. Точнее сказать 36 из них заказали заводу № 5 в Ленинграде, а потом уже в разобранном виде (без вооружения, поставлявшегося по другим каналам) передали китайцам.

создатель статьи: Апальков Ю.В.

Катера российского военного флота

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.