Система дальней беспилотной разведки Ту-123 / ДБР-1 «Ястреб» (СССР)

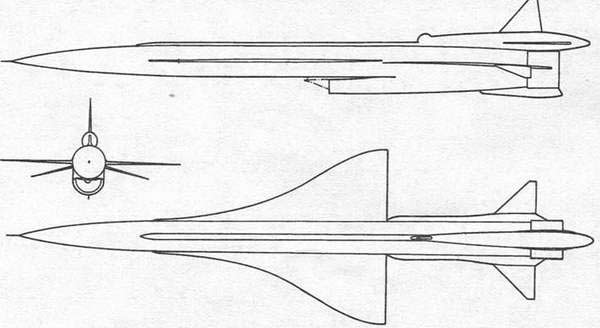

В 1958–1960 гг. в ОКБ-156 наряду с работами над самолетом-снарядом Ту-121 начали работы над межконтинентальным самолетом-снарядом большой дальности Ту-123. Проект Ту-123 компановочно представлял собой увеличенный по весу и габаритам вариант Ту-121. Для заслуги увеличенной дальности полета в новеньком проекте предполагалось прирастить припас горючего и установить новый бесфорсажный более экономный турбовентиляторный твердотопливный движок НК-6 с наибольшей тягой 18–22 т. Боевая часть увеличивалась под внедрение массивного термоядерного заряда. Систему управления Ту-123 предполагалось выполнить астроинерциальной. По этим же самым причинам, что и по «изделию 121», работы по этому проекту, не выйдя из стадии эскизного проектирования, были скоро прекращены. В предстоящем шифр «123» был присвоен беспилотному лазутчику комплекса «Ястреб».

В процессе проработок по вероятному развитию проекта Ту-121 был проработан эскизный проект Ту-133 (изделие СД). Проект представлял начальный самолет-снаряд Ту-121 с увеличенным припасом горючего во внутренних баках и доп сбрасываемыми навесноыми топливными баками. Цель модернизации — получение за счет малых конструктивных доработок начального проекта дальности полета, близкой к межконтинентальной (5000–6000 км). А.Н.Туполев не смирился с прекращением работ над самолетом-снарядом Ту-121 и уговорил управление страны начать работы по переделке самолета-снаряда в далекий беспилотный лазутчик. 16 августа 1960 г. вышло Постановление Совмина о разработке системы далекой беспилотной разведки, получившей официальный шифр ДБР-1 «Ястреб» («Ястреб-1») с беспилотным лазутчиком Ту-123.

Просто можно осознать приверженцев и врагов крылатых ракет далекого деяния. Одни гласили, что крылатые ракеты Ту-121 дешевле, проще в эксплуатации и мобильнее межконтинентальных баллистических ракет с дальностью 4000 км, что даже наличие нескольких полков Ту-121 принудило бы возможных врагов затратить в пару раз огромные средства на создание высотных средств ПВО. Другие гласили, что нужно сосредоточить все средства на разработке межконтинентальных баллистических ракет, так как те неуязвимее в полете. И те, и другие по-своему правы. При разработке разведывательного комплекса были применены элементы Ту-121, что позволило выдержать все сроки испытаний, данные Постановлением от 6 августа 1960 г. Фабричные тесты Ту-123 удалось окончить в сентябре 1961 г., совместные с Министерством обороны тесты прошли с сентября 1961 г. по декабрь 1963 г.

Постановлением Совмина от 23 мая 1964 г. лазутчик Ту-123 был принят на вооружение под заглавием «система далекой беспилотной разведки ДБР-1 «Ястреб». Серийно ДБР-1 выпускался заводом № 64 (Воронежским авиационным). С 1963 г. по 1972 г. было сделано 52 изделия. Система ДБР-1 состояла на вооружении до 1979 г. Ей были вооружены авиационные разведывательные подразделения ВВС, дислоцировавшиеся в западных приграничных окрестностях. Радиус деяния ДБР-1 позволял вести разведку над всеми государствами Европы. Совершались ли разведывательные полеты над странами возможного противника — непонятно. Во всяком случае, страны НАТО жалоб не присылали. Сначала 1980-х годов лазутчики ДБР-1 были сняты с вооружения и уничтожены. Последний и, видимо, единственный эталон Ту-123 экспонируется в Москве на Ходынском поле (Центральном аэродроме).

В 1958–1960 гг. в ОКБ-156 наряду с работами над самолетом-снарядом Ту-121 начали работы над межконтинентальным самолетом-снарядом большой дальности Ту-123. Проект Ту-123 компановочно представлял собой увеличенный по весу и габаритам вариант Ту-121. Для заслуги увеличенной дальности полета в новеньком проекте предполагалось прирастить припас горючего и установить новый бесфорсажный более экономный турбовентиляторный твердотопливный движок НК-6 с наибольшей тягой 18–22 т. Боевая часть увеличивалась под внедрение массивного термоядерного заряда. Систему управления Ту-123 предполагалось выполнить астроинерциальной. По этим же самым причинам, что и по «изделию 121», работы по этому проекту, не выйдя из стадии эскизного проектирования, были скоро прекращены. В предстоящем шифр «123» был присвоен беспилотному лазутчику комплекса «Ястреб».

В процессе проработок по вероятному развитию проекта Ту-121 был проработан эскизный проект Ту-133 (изделие СД). Проект представлял начальный самолет-снаряд Ту-121 с увеличенным припасом горючего во внутренних баках и доп сбрасываемыми навесноыми топливными баками. Цель модернизации — получение за счет малых конструктивных доработок начального проекта дальности полета, близкой к межконтинентальной (5000–6000 км). А.Н.Туполев не смирился с прекращением работ над самолетом-снарядом Ту-121 и уговорил управление страны начать работы по переделке самолета-снаряда в далекий беспилотный лазутчик. 16 августа 1960 г. вышло Постановление Совмина о разработке системы далекой беспилотной разведки, получившей официальный шифр ДБР-1 «Ястреб» («Ястреб-1») с беспилотным лазутчиком Ту-123.

Просто можно осознать приверженцев и врагов крылатых ракет далекого деяния. Одни гласили, что крылатые ракеты Ту-121 дешевле, проще в эксплуатации и мобильнее межконтинентальных баллистических ракет с дальностью 4000 км, что даже наличие нескольких полков Ту-121 принудило бы возможных врагов затратить в пару раз огромные средства на создание высотных средств ПВО. Другие гласили, что нужно сосредоточить все средства на разработке межконтинентальных баллистических ракет, так как те неуязвимее в полете. И те, и другие по-своему правы. При разработке разведывательного комплекса были применены элементы Ту-121, что позволило выдержать все сроки испытаний, данные Постановлением от 6 августа 1960 г. Фабричные тесты Ту-123 удалось окончить в сентябре 1961 г., совместные с Министерством обороны тесты прошли с сентября 1961 г. по декабрь 1963 г.

Постановлением Совмина от 23 мая 1964 г. лазутчик Ту-123 был принят на вооружение под заглавием «система далекой беспилотной разведки ДБР-1 «Ястреб». Серийно ДБР-1 выпускался заводом № 64 (Воронежским авиационным). С 1963 г. по 1972 г. было сделано 52 изделия. Система ДБР-1 состояла на вооружении до 1979 г. Ей были вооружены авиационные разведывательные подразделения ВВС, дислоцировавшиеся в западных приграничных окрестностях. Радиус деяния ДБР-1 позволял вести разведку над всеми государствами Европы. Совершались ли разведывательные полеты над странами возможного противника — непонятно. Во всяком случае, страны НАТО жалоб не присылали. Сначала 1980-х годов лазутчики ДБР-1 были сняты с вооружения и уничтожены. Последний и, видимо, единственный эталон Ту-123 экспонируется в Москве на Ходынском поле (Центральном аэродроме).

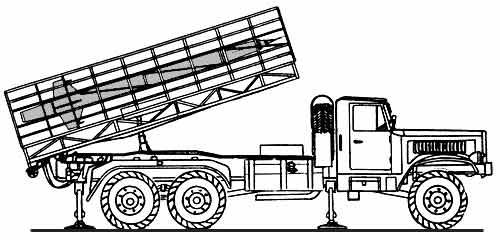

ДБР-1 мог создавать фоторазведку полосы местности (маршрута) шириной 60–80 км и длиной 2700 км в масштабе 1 км в 1 см и полосы шириной 40 км и длиной 1400 км в масштабе 200 м в 1 см, также радиотехническую разведку с боковым обзором на глубину до 300 км. Снаружи Ту-123 не достаточно отличался от собственного родителя Ту-121. Для Ту-123 было создано новое пусковое устройство СТА-30 (стартовый авто тягач САРД-1). Пусковое устройство было сотворено на шасси тягача MA3-537 с полуприцепом. MA3-537 был обустроен дизелем мощью 525 л.с. Старт происходил под углом 12° к горизонту. По программке, введенной в аппаратуру перед стартом, программные механизмы производили включение и выключение аэрофотоаппаратов. После выполнения данной программки полета и разворота на оборотный полет на расстоянии 400–500 км автоматом врубалась бортовая аппаратура привода. Обзорная наземная PЛC в системе наземного привода производила обнаружение и опознавание самолета-разведчика. После опознавания выполнялся захват лазутчика на автосопровождение и включение автоматической системы привода, выдававшей радиокоманды на борт для приведения самолета-разводчика и на приземление приборного отсека в данном месте.

По программке выдавалась команда на остановку мотора, на слив остатков горючего из баков, на перевод линии движения полета самолета на набор высоты с целью гашения скорости. Потом выдавалась команда на выпуск тормозного (хвостового) парашюта, После этого проходила команда на отстрел замков крепления носовой части и ввод в действие главного посадочного парашюта, на котором носовая часть опускалась на землю, Для амортизации удара при касании от воздушной бортовой системы выпускались четыре опоры шасси Ту-123. Хвостовая часть при понижении на тормозном парашюте разрушалась при ударе о землю. После приземления приборного отсека на нем начинал автоматом работать радиомаяк, что обеспечивало его поиск наземными поисковыми службами.

На базе Ту-123 было создано несколько нереализованных проектов. В числе их были проекты беспилотного самолета-мишени «123М» (Ту-123-М); ударный либо разведывательный варианты «изделия 123» с ядерной силовой установкой (твердотопливный реактивный движок со встроенными в тракт реактором и теплообменником). Согласно требованиям Постановления Совмина на беспилотную разведывательную систему «Ястреб» от ОКБ-156 требовалось в процессе проектирования разглядеть вопрос о разработке стопроцентно спасаемого беспилотного самолета-разведчика. В ОКБ-156 сначала 1960-х годов рассматривались два варианта реализации идеи спасения. 1-ый вариант предугадывал создание пилотируемого «изделия 123». Этот проект получил обозначение Ту-141 («123П») либо «Ястреб-П». Согласно подготовительным предложениям самолет-разведчик был должен стартовать как его беспилотный макет, а делать задание и ворачиваться на свою местность и совершать посадку под управлением пилота. Этот вариант отвергли как малосостоятельный, перечеркивающий одно из главных преимуществ беспилотного лазутчика — его боевую устойчивость при воздействии широкого диапазона поражающих причин и отсутствия отрицательных реакций на психофизическом уровне, присущих человеку.

ДБР-1 мог создавать фоторазведку полосы местности (маршрута) шириной 60–80 км и длиной 2700 км в масштабе 1 км в 1 см и полосы шириной 40 км и длиной 1400 км в масштабе 200 м в 1 см, также радиотехническую разведку с боковым обзором на глубину до 300 км. Снаружи Ту-123 не достаточно отличался от собственного родителя Ту-121. Для Ту-123 было создано новое пусковое устройство СТА-30 (стартовый авто тягач САРД-1). Пусковое устройство было сотворено на шасси тягача MA3-537 с полуприцепом. MA3-537 был обустроен дизелем мощью 525 л.с. Старт происходил под углом 12° к горизонту. По программке, введенной в аппаратуру перед стартом, программные механизмы производили включение и выключение аэрофотоаппаратов. После выполнения данной программки полета и разворота на оборотный полет на расстоянии 400–500 км автоматом врубалась бортовая аппаратура привода. Обзорная наземная PЛC в системе наземного привода производила обнаружение и опознавание самолета-разведчика. После опознавания выполнялся захват лазутчика на автосопровождение и включение автоматической системы привода, выдававшей радиокоманды на борт для приведения самолета-разводчика и на приземление приборного отсека в данном месте.

По программке выдавалась команда на остановку мотора, на слив остатков горючего из баков, на перевод линии движения полета самолета на набор высоты с целью гашения скорости. Потом выдавалась команда на выпуск тормозного (хвостового) парашюта, После этого проходила команда на отстрел замков крепления носовой части и ввод в действие главного посадочного парашюта, на котором носовая часть опускалась на землю, Для амортизации удара при касании от воздушной бортовой системы выпускались четыре опоры шасси Ту-123. Хвостовая часть при понижении на тормозном парашюте разрушалась при ударе о землю. После приземления приборного отсека на нем начинал автоматом работать радиомаяк, что обеспечивало его поиск наземными поисковыми службами.

На базе Ту-123 было создано несколько нереализованных проектов. В числе их были проекты беспилотного самолета-мишени «123М» (Ту-123-М); ударный либо разведывательный варианты «изделия 123» с ядерной силовой установкой (твердотопливный реактивный движок со встроенными в тракт реактором и теплообменником). Согласно требованиям Постановления Совмина на беспилотную разведывательную систему «Ястреб» от ОКБ-156 требовалось в процессе проектирования разглядеть вопрос о разработке стопроцентно спасаемого беспилотного самолета-разведчика. В ОКБ-156 сначала 1960-х годов рассматривались два варианта реализации идеи спасения. 1-ый вариант предугадывал создание пилотируемого «изделия 123». Этот проект получил обозначение Ту-141 («123П») либо «Ястреб-П». Согласно подготовительным предложениям самолет-разведчик был должен стартовать как его беспилотный макет, а делать задание и ворачиваться на свою местность и совершать посадку под управлением пилота. Этот вариант отвергли как малосостоятельный, перечеркивающий одно из главных преимуществ беспилотного лазутчика — его боевую устойчивость при воздействии широкого диапазона поражающих причин и отсутствия отрицательных реакций на психофизическом уровне, присущих человеку.

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.