Проект фронтового бомбардировщика Ф-57 (СССР)

Проект фронтового бомбовоза Ф-57 является предстоящим развитием темы по стратегическому сверхзвуковому бомбардировщику-ракетоносцу А-57. Посреди 1950-х конструктор Бартини предложил создать сверхзвуковой бомбовоз летающую лодку А-55. В то время как большая часть создателей машин аналогичного предназначения обратились к вошедшему в моду треугольному крылу соединенному с обыденным фюзеляжем, Роберт Людвигович предложил печатную плату летательного аппарата с фронтальным горизонтальным оперением. Корпус А-55 представлял собой единую несущую поверхность, в какой крыло и фюзеляж можно было поделить только условно. Стоит отметить, что аэродинамическая сборка отъемных частей стреловидного крыла малого удлинения с оживальной фронтальной кромкой содействовала наименьшему смещению его аэродинамического фокуса при переходе от дозвуковой скорости полета к сверхзвуковой.

Проект фронтового бомбовоза Ф-57 является предстоящим развитием темы по стратегическому сверхзвуковому бомбардировщику-ракетоносцу А-57. Посреди 1950-х конструктор Бартини предложил создать сверхзвуковой бомбовоз летающую лодку А-55. В то время как большая часть создателей машин аналогичного предназначения обратились к вошедшему в моду треугольному крылу соединенному с обыденным фюзеляжем, Роберт Людвигович предложил печатную плату летательного аппарата с фронтальным горизонтальным оперением. Корпус А-55 представлял собой единую несущую поверхность, в какой крыло и фюзеляж можно было поделить только условно. Стоит отметить, что аэродинамическая сборка отъемных частей стреловидного крыла малого удлинения с оживальной фронтальной кромкой содействовала наименьшему смещению его аэродинамического фокуса при переходе от дозвуковой скорости полета к сверхзвуковой.

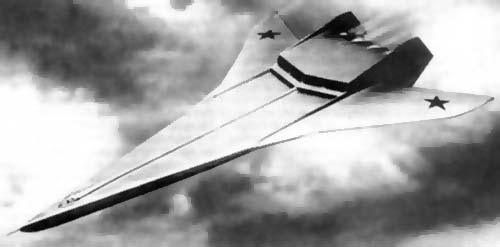

А-55 мог взмывать и садиться на водную поверхность, также на снег и лед, что позволяло использовать ледовые аэродромы в Арктике. Предусматривалась возможность заправки топливом от надводных кораблей и подводных лодок. Проект А-55 стращал чиновников необходимостью внедрения новых технологических процессов, также существенно огромным объемом разных исследовательских работ и испытаний на наземных щитах и в летающих лабораториях. Вприбавок, никто, не считая создателя идеи, не знал, чем все это кончится. Риск - а без этого неосуществим и значимый прогресс техники - для чиновников был большой. Смотря на нынешние боевые воздушные суда, невольно обращаешься к лику целого семейства машин, выполненных под управлением Бартини по интегральной схеме за 25 лет до возникновения получивших мировую популярность истребителей МиГ-29 и Су-27. А-55 так и остался на бумаге. Спустя 2 года, развивая свои идеи, Бартини предложил проекты семейства самолётов, фаворитом которых стал далекий бомбардировщик-ракетоносец А-57 с экипажем из 3 человек, выполненный по схеме летающего крыла переменной стреловидности по размаху «Самобалансирующееся» крыло (балансировка достигалась круткой по размаху) с наименьшим суммарным волновым и индуктивным сопротивлением, имеющее переменную стреловидность по фронтальной кромке, имело в центре сверхкритический выпуклый вниз профиль, а на концах - выпуклый ввысь.

Как и на А-55, в новеньком проекте предусмотрели лыжное шасси, обеспечивавшее взлет и посадку с воды, грунта и снега. Для взлета с обыденного аэродрома предполагалось использовать сбрасываемые после отрыва от земли колесные телеги, главной ударной силой А-57 числился самолет-снаряд РСС, размещавшийся на «спине» носителя. Предложение Роберта Людвиговича рассматривалось в Госкомитете по авиационной технике (ГКАТ) сначала 1958 г. Вид машины очевидно не вписывался в понятие самолёта не только лишь у чиновников авиапрома, да и у представителей отраслевых институтов. Тогда Бартини обратился в ГКАТ с предложением продолжить разработку машины в ОКБ-23 под управлением В.М.Мясищева. Да и это не посодействовало, а основным аргументом ведущих чиновников стало крыло большой площади (645-660 м2), из-за чего росла дальность обнаружения бомбовоза. Кстати, при практически в два раза большей, по сопоставлению с Ту-95, взлетной массе омываемая поверхность А-57 росла только в 1,3 раза. В конечном итоге научно-технический совет ГКАТ рекомендовал более кропотливо доказать технические предложения проекта экспериментального самолета весом 15-20 т.

Видимо, поняв, что бюрократическую машину в лоб не возьмешь, Бартини пошел обходным методом, предложив проекты среднего Ф-57 и далекого Е-57 бомбардировщиков по аналогичной схеме. В апреле 1958 г был даже готов проект Постановления Правительства, в каком, а именно говорилось: «В целях решения задач далекой разведки, поражения больших подвижных морских целей и обеспечения боевых действий наших подводных лодок считать нужным создание всеохватывающей системы, способной делать боевые задачки, не входя в зону ПВО противника, и не нуждающуюся в бетонированных ВПП. Беря во внимание огромное значение для решения этой задачки работ, проводимых в ГКАТ под управлением Бартини Р.Л., ЦК КПСС И СМ СССР постановляет: 1. а) спроектировать и выстроить самолёт комплекса системы среднего радиуса деяния 0 1-й экземпляр с 2-мя движками НК-6, 2-й - с 2-мя НК-10Б, обеспечивающий получение последующих главных данных: самолет должен эксплуатироваться с аэродромов без искусственного покрытия, также с воды, льда и снега. б) Самолет предъявить на совместные летные тесты в III кв. 1961 г. На базе самолёта среднего радиуса деяния сделать авиационный комплекс системы далекого деяния с движками НК-10Б, обеспечив получение последующих летно-технических данных;

Радиус системы на скорость 2500 км/ч, км: • без дозаправки 11000-11500; • с одной дозаправкой после взлета 12500-13000; • с одной дозаправкой от подводной лодки при полете от цели 14500-15000. Дальность... самолета-снаряда с боевой частью 2700 кг, км 5500. Высота носителя в районе сброса самолета-носителя, км 23-24. Высота самолета-снаряда над целью, км 25. Наибольшая скорость носителя, км/ч 3000. Наибольшая скорость самолета снаряда, км/ч 3000. Должна быть предусмотрена возможность подвески на самолет-носитель беспилотного самолета-разведчика, имеющего скорость 3000 км/ч, дальность 8500 км и высоту в районе цели 26 км. Носитель должен допускать взлет и посадку с грунта, снега, льда и воды. Мореходность - 4-5 баллов. Должна быть предусмотрена в предстоящем возможность внедрения на носителе движков на атомном горючем.

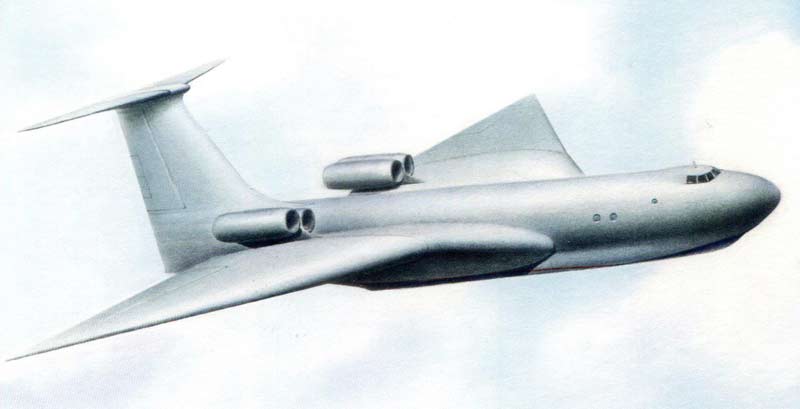

Но и этот документ остался без внимания управления ГКАТ. Но Роберт Людвигович не запамятовал советы НТО ГКАТ, тогда и появился проект фронтового бомбовоза Ф-57 весом 25 т. Расчеты проявили, что с 2 многообещающими движками ВК-13 тягой по 10 тс этот самолёт мог летать с крейсерской скоростью 2500 км/ч (посадочная - 260 км/ч) на расстояние более 2800 км, а при перегрузочном взлетном весе и до 4100 км. Самолёт, как и его предшественники, был должен эксплуатироваться с грунтовых ВПП и имел убирающееся лыжное шасси. Главную нагрузку принимала центральная лыжа, расположенная поблизости центра масс, а 2 поддерживающие располагались под килями самолёта. Бомбовая нагрузка Ф-57 достигала 1500 кг (10 бомб по 100 кг либо одна 1500 кг). В одной из справок ГКАТ говорилось, что самолёт Ф-57 «...более много удовлетворяет тактико-техническим требованиям ВВС к фронтовому разведчику». И это в 1958 г! На базе А-57 были разработаны фронтовой лазутчик Р-57 и его вариант с ядерной силовой установкой Р-57-АЛ. Чуток позднее появился проект ядерного морского бомбовоза А-58.

Казалось, что «лед тронулся», для постройки Ф-57 даже избрали завод №30, потом «Знамя труда», сейчас вошедший в РОК «МиГ», но скоро ситуация резко поменялась. Правительство страны взяло курс на резкое сокращение Вооруженных Сил, в том числе и Военно-Воздушных. Многие авиационные предприятия переориентировались на изготовка ракетной техники. Не стал исключением завод №23. Нередко это разъясняют волюнтаризмом Н.С.Хрущева, но это ошибочно. Сначала 1960-х граждане СССР невзирая на заслуги в авиации и астронавтике, влачили в подавляющем большинстве, жалкое существование. Перевод авиационных компаний на выпуск ракетной техники и оказался той палочкой-выручалочкой, что дозволила решить актуально принципиальные проблемы населения страны. Попал в эту «струю» и Роберт Бартини, которого и так недолюбливали в ГКАТ. А здесь подвернулся подходящий случай отвязаться от «назойливого» конструктора. Но исследования Бартини в области сверхзвуковых летательных аппаратов не пропали даром. По пути, им проложенному пошли и другие конструкторы. Вспомнить хотя бы пассажирский Ту-144 и военный Т-4, конкретно в них в первый раз удалось воплотить вид самолёта, предложенный Робертом Людвиговичем.

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.