Экспериментальное оружие С.Г.Симонова

Посреди творцов российского стрелкового орудия Сергей Гаврилович Симонов (1894-1986) заслуженно считается одним из патриархов, Его жизнь была обычной для профессиональных самородков, пришедших в советскую оборонную индустрия в 20-30-е гг. Родился в фермерской семье, закончил три класса сельской школы, в 1б лет стал учеником кузнеца, позже фабричным слесарем, а в 1917 г. начал работать наладчиком автоматов системы В.Г.Федорова на Ковровском пулеметном заводе, где его скоро назначили мастером. В 1922 г. Сергей Гаврилович уже занялся созданием ручного пулемёта и автоматической винтовки своей конструкции. Спустя 7 лет он становится начальником сборочного цеха завода, потом экспериментальных мастерских, в 1932-1933 гг. пополняет образование в Промышленной академии, а через 3 года на вооружение принимают его автоматическую винтовку.

Посреди творцов российского стрелкового орудия Сергей Гаврилович Симонов (1894-1986) заслуженно считается одним из патриархов, Его жизнь была обычной для профессиональных самородков, пришедших в советскую оборонную индустрия в 20-30-е гг. Родился в фермерской семье, закончил три класса сельской школы, в 1б лет стал учеником кузнеца, позже фабричным слесарем, а в 1917 г. начал работать наладчиком автоматов системы В.Г.Федорова на Ковровском пулеметном заводе, где его скоро назначили мастером. В 1922 г. Сергей Гаврилович уже занялся созданием ручного пулемёта и автоматической винтовки своей конструкции. Спустя 7 лет он становится начальником сборочного цеха завода, потом экспериментальных мастерских, в 1932-1933 гг. пополняет образование в Промышленной академии, а через 3 года на вооружение принимают его автоматическую винтовку.

После чего Симонов возглавлял конструкторские бюро на предприятиях оборонной индустрии и исключительно в 1959 г. ушел на пенсию. Да и тогда не закончил заниматься новыми эталонами орудия. Свидетельства высочайшей оценки его заслуг - звания Героя Социалистического Труда и дважды - лауреата Сталинской премии, награждение восемью орденами и несколькими медалями. За долгие и длительные годы творческой деятельности Симонов спроектировал полторы сотки различных систем, но по ряду обстоятельств популярность получили только три: автоматическая винтовка АВС-36, противотанковое ружье ПТРС и самозарядный карабин СКС, ставшие табельным орудием нашей армии.

А что все-таки другие конструкции? Какими они были? Попробуем ответить на этот вопрос, тем паче, что бывалые эталоны не пропали безо всяких следов, как часто бывало, а хранятся в коллекции Центрального музея Вооруженных Сил в Москве. Много тому содействовал сам Симонов, завещавший свое опытнейшее орудие музею и в 1960-1981 гг. передавший сюда 155 «стволов». За маленьким исключением, это автоматические системы, посреди которых существенное место занимают пистолеты-пулемёты и автоматы.

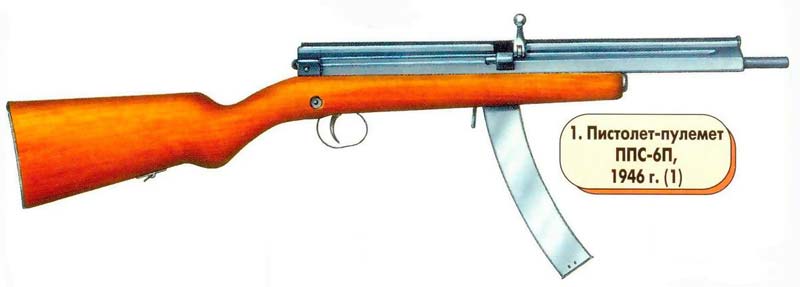

Собственный 1-ый пистолет-пулемёт Сергей Гаврилович разработал в 1945-1946 г. Казалось, в период 2-ой мировой войны в конструкцию такового орудия были внесены все мыслимые усовершенствования. Все же Симонов отыскал новые, уникальные решения в оформлении отдельных узлов и частей, так что исходный вариант ППС-6П эталона 1946 года имел бесспорные достоинства перед состоявшими на вооружении пистолетами-пулемётами Шпагина и Судаева. Автоматика его оставалась классической для схожих систем и основывалась на отдаче свободного затвора, но подвижные части были еще лучше защищены от загрязнения. А именно, затвор и ствольную коробку прикрывала от пыли и воды тонкостенная штампованная крышка, которая при стрельбе оставалась недвижной. На всех серийных пистолетах-пулемётах стреляные гильзы выбрасывались ввысь и в сторону через окно в ствольной коробке и мешали стрелку визировать цель, Симонов направил экстракцию гильз вниз, ППС-6П эталона 1946 года имел неизменный прицел на 200 м, состоявший из мушки и целика, ложу карабинного типа; боеприпасами служили 7,62-мм пистолетные патроны эталона 1930 г.

|

|

Пистолет-пулемёт ППС-6П обр. 1946 года. калибр - 7,62 мм длина общая - 798 мм масса без патронов - 3,27 кг скорострельность - 700 выстрелов за минуту емкость магазина - 35 патронов

В 1949 г. конструктор переработал это орудие под 9-мм патроны пистолета ПМ и уменьшил его размеры, применив выдвижной железный приклад. Новый эталон получил марку ППС-8П 49 года. В том же году по заданию НКВД Симонов начинает работать над первым русским малогабаритным пистолетом-пулемётом. Взяв за базу ППС-8П, для предстоящего уменьшения габаритов он использовал выкат затвора на ствол в момент выстрела. (Только в 1954 г схожее решение воплотилось в израильском «Узи», так что его создатель Узиэл Гал оказался далековато не первым.) Особенностью нового орудия был маленький темп стрельбы, что достигалось относительно большой массой подвижных частей, длинноватым ходом автоматики и выкатом затвора. Ударный механизм был традиционного типа - ударникового, прицел - перекладным, рассчитанным на ведение прицельного огня на дистанциях 50 и 100 м, предохранитель фиксировал затвор во взведенном положении. Пистолет-пулемёт вышел маленьким, длиной 600 мм с откинутым плечевым упором и 380 мм со сложенным, весил же без патронов 1,88 кг.

ППС-10П обр. 1950 года. сделали в 1950 году, но к огорчению всего цикла испытаний он не выдержал. К тому же из-за отсутствия дульного тормоза-компенсатора меткость огня оказалась низкой, а крепкость некоторых деталей - недостаточной. Потребовались два десятилетия, чтоб оценить выработки Симонова - исключительно в 1970 г в СССР возобновили проектирование компактных пистолетов-пулемётов. При этом история повторилась: эталоны, выставленные Н.М.Афанасьевым и Е.Ф.Драгуновым, не удовлетворили военных по прицельной дальности стрельбы. И только в 1993 г. началось массовое создание очень похожего с ППС-10П «Кедра».

Пистолет-пулемёт ППС-10П обр. 1950 года. калибр - 9 мм длина общая - 600 мм длина со сложенным прикладом - 380 мм масса без патронов - 1,88 кг скорострельность - 700 выстрелов за минуту ёмкость магазина - 30 патронов.

Параллельно Сергей Гаврилович занимался автоматами - как показал боевой опыт 2-ой мировой войны, более удачным и многообещающим лёгким стрелковым орудием. Собственный АС-13П обр. 1949 года он спроектировал в 1948 г. Для работы автоматики использовалась энергия пороховых газов, отчасти отводимых через боковое отверстие в стволе, для запирания патрона - отлично отработанный создателем перекос затвора, для замедления темпа стрельбы - длиннющий ход штока поршня. Чтоб уменьшить длину ствольной коробки, конструктор расположил возвратно-боевую пружину в прикладе. Из АС-18П обр. 1948 года, можно было стрелять очередями и одиночными выстрелами. Имелся предохранитель, запиравший спусковой механизм. Существенное число деталей производилось сверхтехнологичным способом прохладной штамповки. Орудие вышло хотя и полностью применимым для эксплуатации, но перетяжелённым - без патронов оно весило 4,31 кг. Симонов попробовал облегчить его, отказавшись от пылезащитной крышки окна ствольной коробки, переделав ручку перезаряжания, изменив предохранитель и переводчик режима огня. Новый АС-18П обр. 1949 г. "похудел" на полкилограмма и стал более комфортным.

|

|

Автомат АС-18П обр. 1949 года. калибр - 7,62 мм длина общая - 860 мм масса без патронов и магазина - 3,8 кг ёмкость магазина - 30 патронов

В то же время оружейник опробовал другой принцип приведения в действие подвижных частей. Еще в 1948 г он сделал АС-19П с полусвободным (самооткрывающимся) затвором, замедлявшимся за счет трения, чем обеспечивалась и замедленная экстракция гильз. В остальном же конструкция очень напоминала АС-13П и АС-18П.

|

|

Автомат АС-19П обр. 1948 года. калибр - 7,62 мм длина общая - 852 мм масса без патронов и магазина - 3,2 кг ёмкость магазина - 30 патронов.

Последним в серии автоматов 1948-1949 гг. стал АС-21П обр. 1949 года, конструктивно аналогичный АС-18П. В нём функции приклада делала ствольная коробка, склепанная из тонких гофрированных железных листов. Откидные прицельные приспособления, напоминавшие на всех автоматах Симонова устройство германской парашютисткой винтовки FG-42, получили более удачный выдвижной целик. Для рукопашного боя предназначался штык. По желанию заказчика, обращавшего повышенное внимание на удобство орудия в воззвании, Сергей Гаврилович все принадлежности для его очистки расположил в пистолетной ручке.

В 1949 г. на вооружение был принят АК-47 конструкции М.Т.Калашникова, но улучшение схожих систем длилось. К тому же эксплуатация «Калашникова» в войсках нашла ряд недочетов. Пока создатель стремился убрать их, другие оружейники занимались созданием новых образцов. К ним подключился и Симонов, накопивший значительный опыт в конструировании автоматов. В 1955-1956 гг. он предложил 6 моделей. Работа их автоматики основывалась на отводе пороховых газов через отверстие в стволе - схема, признанная хорошей. Запирание патронов на всех моделях производилось перекосом затвора, как на получившем всеобщее признание карабине СКС. В этой опытнейшей серии Симонов совсем отказался от прицельных приспособлений с откидной мушкой и выдвижным полностью, перейдя к классике - секторному прицелу с цилиндрической мушкой, защищенной кольцевым железным намушником. Его АС-95П и АС-96П обр. 1955 года, вышли очень облегченными. Этого удалось достигнуть за счет уменьшения ствольной коробки и древесных частей. Уникальными в обеих конструкциях были газовый поршень, выполненный ступенчатым для уменьшения скорости передвижения подвижных частей и спусковой механизм, сделанный в съемном блоке. Тесты нашли плюсы и минусы новинок; так, твердость и крепкость отдельных частей оказалась недостаточной, а отдача, из-за малой массы - лишней. В то же время спецы отметили простоту устройства автомата и его унификацию с СКС.

В 1949 г. на вооружение был принят АК-47 конструкции М.Т.Калашникова, но улучшение схожих систем длилось. К тому же эксплуатация «Калашникова» в войсках нашла ряд недочетов. Пока создатель стремился убрать их, другие оружейники занимались созданием новых образцов. К ним подключился и Симонов, накопивший значительный опыт в конструировании автоматов. В 1955-1956 гг. он предложил 6 моделей. Работа их автоматики основывалась на отводе пороховых газов через отверстие в стволе - схема, признанная хорошей. Запирание патронов на всех моделях производилось перекосом затвора, как на получившем всеобщее признание карабине СКС. В этой опытнейшей серии Симонов совсем отказался от прицельных приспособлений с откидной мушкой и выдвижным полностью, перейдя к классике - секторному прицелу с цилиндрической мушкой, защищенной кольцевым железным намушником. Его АС-95П и АС-96П обр. 1955 года, вышли очень облегченными. Этого удалось достигнуть за счет уменьшения ствольной коробки и древесных частей. Уникальными в обеих конструкциях были газовый поршень, выполненный ступенчатым для уменьшения скорости передвижения подвижных частей и спусковой механизм, сделанный в съемном блоке. Тесты нашли плюсы и минусы новинок; так, твердость и крепкость отдельных частей оказалась недостаточной, а отдача, из-за малой массы - лишней. В то же время спецы отметили простоту устройства автомата и его унификацию с СКС.

Автомат АС-95П обр. 1955 года. калибр - 7,62 мм длина общая - 890 мм длина со сложенным прикладом - 700 мм масса без патронов и магазина - 2,59 кг (96П - 2,85 кг) ёмкость магазина - 30 патронов

Более успешными стали АС-106П обр. 1955 года и АС-107П обр. 1956 года. Их ударно-спусковой механизм был курковым. Для силовой разгрузки крышки ствольной коробки и замедления темпа стрельбы Симонов применил длиннющий ход штока поршня и расположил возвратимый механизм перед затворной рамой в ствольной коробке, закрепив с помощью поворота сектора упора пружины, находящейся на штоке поршня. Фиксация рамы с возвратимым механизмом осуществлялась отъемной ручкой. Трубка штока крепилась к газовой камере чекой. Для уменьшения размеров орудия в походном положении один из автоматов снабжался сдвижным железным прикладом.

|

|

Автомат АС-106П обр. 1955 года. калибр - 7,62 мм длина общая - 890 мм масса без патронов - 3,5 кг ёмкость магазина - 30 патронов

В 1962 г для Симонова начался новый «автоматный период». Тогда совсем выяснилось, что образцом такового орудия стало - "калашниковское", разработка его выделки была отлажена «на все сто» и разламывать её, даже для выпуска более совершенной модели, признали нецелесообразным. Потому бывалые изделия Симонова серии АО-31 походили на АК-47 и АКМ; все имели подобные поворотные затворы и предохранители, предназначенные только для предотвращения случайных выстрелов, а для конфигурации режима огня служили сигнальные флажковые переводчики, расположенные вблизи от спускового крючка. Все же автоматы Симонова обладали рядом соответствующих особенностей, не позволявших перепутать их с другими системами. Так автомат АО-31 с фабричным номером 3, сделанный и испытанный в 1962 г, имел на дульной части ствола газовую камеру, сразу служившую тормозом-компенсатором, корпусом мушки и пламегасителем. Для удлинения прицельной полосы, прицел смонтировали на крышке ствольной коробки. Но осязаемых преимуществ перед «Калашниковым» АО-31 не показал, а эксплуатационные свойства и надежность оказались даже ниже, ежели у серийного АК.

Естественно, Сергей Гаврилович был огорчен этим, но рук не опустил. Ему было характерно находить новое почти во всем эмпирическим методом, не один раз переделывая и совершенствуя узлы и детали. Так он поступил и на этот раз. Показавшийся в 1964 году АО-31-6 вновь обрел обыденную газовую камеру и поршень с длинноватым ходом штока, затвор имел улучшенное устройство с роликом на ведущем выступе, чтоб уменьшить трение при отпирании. Установку прицела на крышке ствольной коробки Симонов счел нерациональной и возвратил его на кольцо цевья. Автомат АО-31-6 получил древесный приклад, складывающийся в походном положении и крепящийся к правой стороне ствольной коробки. Это позволяло использовать автомат во всех родах войск. Только спустя два 10-ка лет схожий приклад отыскал место на калашниковском АК-74М.

|

|

Автомат АО-31-6 калибр - 7,62 мм длина общая - 895 мм длина со сложенным прикладом - 660 мм масса без патронов и магазина - 2,51 кг ёмкость магазина - 30 патронов.

В 60-е годы Симонов одним из первых в стране начал экспериментировать с новыми многообещающими разновидностями боеприпасов: 5,45-мм малоимпульсным и 7,б2-мм безгильзовым патронами. В 1963 году конструктор предложил мелкокалиберный автомат АО-31-5. Кроме ствола он не отличался от других образцов этой серии. Хотя проверка на полигоне подтвердила жизнеспособность подобного орудия, потребовалось еще 10 лет, до того как оно утвердилось в системе вооружения Русской Армии.

|

|

Автомат АО-31-5 калибр - 5,45 мм длина общая - 910 мм масса без патронов - 2,57 кг ёмкость магазина - 30 патронов

Позабытым оказался опытнейший безгильзовый АО-31-7 выпуска 1965 года. На техническом уровне он был оформлен как вся серия АО, но не имел выбрасывателя и отражателя. На нем опробовали возможность стрельбы боеприпасами, в каких пороховой заряд был спрессован с капсюлем. Автомат АО-31-7 не предназначался для ведения огня одиночными выстрелами, основным было достигнуть от орудия и необыкновенных боеприпасов работы в автоматическом режиме, но этому помешали очевидно «сырые» патроны. Жалко естественно, ведь безгильзовые боеприпасы пророчили немалые выгоды. Например из-за наименьшего веса и габаритов удавалось поместить в магазин больший боекомплект. И снова о приоритете: симоновский автомат на 30 лет предвосхитил возникновение аналогичного орудия в других странах, а именно в ФРГ.

В текущие годы Сергей Гаврилович продолжал трудиться над мелкокалиберными автоматами под 5,45-мм патрон. А именно, в 1975 г сделал АГ-042 и АГ-043, отличавшиеся маленькими размерами и весом. Для приведения в действие автоматики конструктор использовал традиционный для такового орудия отвод пороховых газов через отверстие в стволе, но из-за его малой длины - всего 215 мм - делалось это через дульную часть. Газовая камера сразу служила и основанием мушки. Для понижения отдачи на ствол навинчивался дульный тормоз-компенсатор с пламегасителем. Как и на прошлых образчиках, оружейник позаботился о безопасности - от ранних и нечаянных выстрелов бойца защищали два предохранителя. Один в ствольной коробке, предотвращал взведение затвора, а 2-ой в спусковом механизме, препятствовал выстрелу из-за случайного нажатия на спусковой крючок. Он же служил и переводчиком режима огня. Патроны помещались в стандартные 30-зарядные магазины автомата Калашникова.

В текущие годы Сергей Гаврилович продолжал трудиться над мелкокалиберными автоматами под 5,45-мм патрон. А именно, в 1975 г сделал АГ-042 и АГ-043, отличавшиеся маленькими размерами и весом. Для приведения в действие автоматики конструктор использовал традиционный для такового орудия отвод пороховых газов через отверстие в стволе, но из-за его малой длины - всего 215 мм - делалось это через дульную часть. Газовая камера сразу служила и основанием мушки. Для понижения отдачи на ствол навинчивался дульный тормоз-компенсатор с пламегасителем. Как и на прошлых образчиках, оружейник позаботился о безопасности - от ранних и нечаянных выстрелов бойца защищали два предохранителя. Один в ствольной коробке, предотвращал взведение затвора, а 2-ой в спусковом механизме, препятствовал выстрелу из-за случайного нажатия на спусковой крючок. Он же служил и переводчиком режима огня. Патроны помещались в стандартные 30-зарядные магазины автомата Калашникова.

Симоновское орудие отличалось тем, что было просто разбирающимся и очень технологичным из-за широкого внедрения прохладной штамповки при изготовлении деталей. Исходя из специфичности различных родов войск, оно оснащалось древесными либо металлическими прикладами; последние в убранном положении приметно уменьшали длину автоматов и пистолетов-пулемётов.

|

|

Тесты АГ-042 и АГ-043 проходили в конкурентноспособной борьбе с калашниковским укороченным АКС-74У. Каких-либо значимых преимуществ по скорострельности и баллистике они не демонстрировали и потому на вооружение приняты не были. Сказался и авторитет М.Т.Калашникова, ставшего к тому времени уже два раза Героем Социалистического Труда. Автоматы АГ-042 и АГ-043 стали последними симоновскими экспонатами: Сергей Гаврилович подарил их музею в 1979 г.

Компактный автомат АГ-043 калибр - 5,45 мм длина общая - 680 мм длина со сложенным прикладом - 420 мм масса без патронов -2,1 кг ёмкость магазина - 30 патронов

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.