Опытная САУ «Объект 326» / «Объект 327» (СССР)

САУ «Объект 326» («Шайба» - это не официальное заглавие изделия). Это его кличка, которую оно получило от работников опытнейшего цеха при сборке экспериментального эталона. Это изделие изготавливалось для проверки новейшей схемы САУ в процессе выполнения научно-исследовательской работы по теме «скорострельность». Это деятельная работа предприятия. Потому изделие имеет только фабричный индекс - «Объект 326». Официальное заглавие изделие получает, когда разработка ведётся по техническому заданию заказчика.

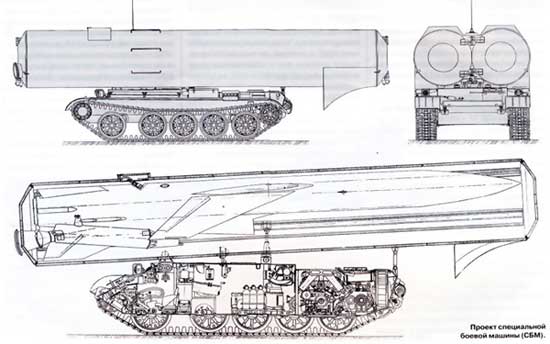

Цилиндрическая форма башни (поточнее, это лафет орудия и бронезащита укладки выстрелов) была обоснована формой карусельной укладки. 46 снарядов и зарядов располагались попарно в едином барабане, вращающемся на одном двухрядном погоне. Эта схема не имеет башни как такой. Командир, оператор и шофер располагаются в бронированном корпусе самохода. Орудие, боеукладка и механизм заряжания выполнены в едином узле, работающем в автоматическом режиме, обеспечивая радиальный обстрел. Это собственного рода пистолет огромного калибра.

Невзирая на то, что эта работа была закрытой, сейчас в Вебе много публикаций и отзывов. Видимо, потому много искажений и недостоверных фактов и грязищи: «Как ты мог сконструировать такового уродца? Видимо, поэтому, что у тебя такая фамилия». Я думаю, что в этом случае «тупица» не Тупицын, а тот, кто не сумел осознать сущность и значение схемы «Шайба» в работах по совершенствованию самоходной артиллерии. Я считаю своим долгом довести до читателя настоящую, достоверную информацию по работе над проектом САУ «Шайба», осветить все нюансы и проблемы этой работы. Сейчас с этой работы, также с фотоматериалов по этой работе снят гриф секретности. Отрицательные отзывы спровоцировала начальная недостоверная информация по этой работе в Вебе. Заплутались в трёх соснах (в 2-ух изделиях - «Объект 326» и «Объект 327»). Мне подменили малыша. Я не являюсь создателем «Объект 327» и не имею никакого дела к представленной фото «Объект 327». Моя работа - «Объект 326».

САУ «Объект 326» («Шайба» - это не официальное заглавие изделия). Это его кличка, которую оно получило от работников опытнейшего цеха при сборке экспериментального эталона. Это изделие изготавливалось для проверки новейшей схемы САУ в процессе выполнения научно-исследовательской работы по теме «скорострельность». Это деятельная работа предприятия. Потому изделие имеет только фабричный индекс - «Объект 326». Официальное заглавие изделие получает, когда разработка ведётся по техническому заданию заказчика.

Цилиндрическая форма башни (поточнее, это лафет орудия и бронезащита укладки выстрелов) была обоснована формой карусельной укладки. 46 снарядов и зарядов располагались попарно в едином барабане, вращающемся на одном двухрядном погоне. Эта схема не имеет башни как такой. Командир, оператор и шофер располагаются в бронированном корпусе самохода. Орудие, боеукладка и механизм заряжания выполнены в едином узле, работающем в автоматическом режиме, обеспечивая радиальный обстрел. Это собственного рода пистолет огромного калибра.

Невзирая на то, что эта работа была закрытой, сейчас в Вебе много публикаций и отзывов. Видимо, потому много искажений и недостоверных фактов и грязищи: «Как ты мог сконструировать такового уродца? Видимо, поэтому, что у тебя такая фамилия». Я думаю, что в этом случае «тупица» не Тупицын, а тот, кто не сумел осознать сущность и значение схемы «Шайба» в работах по совершенствованию самоходной артиллерии. Я считаю своим долгом довести до читателя настоящую, достоверную информацию по работе над проектом САУ «Шайба», осветить все нюансы и проблемы этой работы. Сейчас с этой работы, также с фотоматериалов по этой работе снят гриф секретности. Отрицательные отзывы спровоцировала начальная недостоверная информация по этой работе в Вебе. Заплутались в трёх соснах (в 2-ух изделиях - «Объект 326» и «Объект 327»). Мне подменили малыша. Я не являюсь создателем «Объект 327» и не имею никакого дела к представленной фото «Объект 327». Моя работа - «Объект 326».

Работа по схеме «Шайба» проходила в жёсткой борьбе со сторонниками так именуемой традиционной схемы, когда казённая часть орудия располагается в башне, где находится экипаж. Нетрадиционные решения, заложенные в сборке, стращали моих оппонентов труднопреодолимыми неувязками. У них не было желания брать на себя ответственность за решение сложных задач. Эта работа никогда не была приоритетной для КБ, она не имела одобрения и поддержки управления конструкторского отдела, а производилась как деятельное предложение 1-го человека. Для неё была бы более подходящей кличка «Золушка», потому что она не была родной дочкой ни для Ефимова Г.С., ни для Томашова Ю.В. Я выражаю признательность и благодарность заместителю головного конструктора Авксёнову И.Н. Без его роли в работе по схеме «Шайба» не могло быть и речи об изготовлении макетного эталона. С его помощью была открыта научно-исследовательская работа «скорострельность», на средства которой изготавливался экспериментальный эталон. Вся чертёжная документация и служебные записки в цех для производства подписаны его рукою.

История схемы САУ «Объект 326» «Шайба» очень длинноватая и непростая. Её сборка была выполнена мной в 1970 году. Это была неплановая работа и не работа по техническому заданию заказчика, а моё личное деятельное предложение. 1-ый разговор по этой схеме с основным конструктором Ефимовым Г.С. завершился тем, что он предложил мне переговорить с Ф.Ф. Петровым по поводу необыкновенного размещения орудия (мы тогда работали на Уралмаше в одном здании с КБ Петрова). Невзирая на то, что Фёдорвей Фёдорович не усмотрел в таком размещении орудия никакого «криминала», отношение к схеме головного не поменялось, а мне стало ясно, что дорога к цели будет длинноватой и без производства функционирующего макетного эталона мне не получится никого уверить в действительности воплощения таковой схемы. Последующие работы по схеме проводились, можно сказать, подпольно, вовне главного плана моего отдела специального оборудования (способности которого очень умеренные), и в конечном итоге эта работа продолжалась 15 лет – до производства в металле «Объект 326».

Если б мне удалось в то время получить поддержку головного, была бы совершенно другая история в разработках самоходной артиллерии. Я стопроцентно согласен с фразой в статье из веба по САУ «Шайба»: «Возможно, войдя в серию, она смогла бы поменять вид самоходных артустановок всего мира». Мой отдел специального оборудования был сформирован в 1969 году для решения очень срочной и принципиальной проблемы, появившейся в процессе выполнения проекта «Акация» при сборке первого опытнейшего эталона. В разработке механизированной укладки снарядов была допущена очень серьёзная ошибка в кинематике транспортёра, в итоге чего узел оказался неработоспособным. Появилась настоящая ситуация срыва постановления ЦК и Совета Министров. Для поиска решения этой проблемы привлекались даже спецы других танковых компаний.

Работа по схеме «Шайба» проходила в жёсткой борьбе со сторонниками так именуемой традиционной схемы, когда казённая часть орудия располагается в башне, где находится экипаж. Нетрадиционные решения, заложенные в сборке, стращали моих оппонентов труднопреодолимыми неувязками. У них не было желания брать на себя ответственность за решение сложных задач. Эта работа никогда не была приоритетной для КБ, она не имела одобрения и поддержки управления конструкторского отдела, а производилась как деятельное предложение 1-го человека. Для неё была бы более подходящей кличка «Золушка», потому что она не была родной дочкой ни для Ефимова Г.С., ни для Томашова Ю.В. Я выражаю признательность и благодарность заместителю головного конструктора Авксёнову И.Н. Без его роли в работе по схеме «Шайба» не могло быть и речи об изготовлении макетного эталона. С его помощью была открыта научно-исследовательская работа «скорострельность», на средства которой изготавливался экспериментальный эталон. Вся чертёжная документация и служебные записки в цех для производства подписаны его рукою.

История схемы САУ «Объект 326» «Шайба» очень длинноватая и непростая. Её сборка была выполнена мной в 1970 году. Это была неплановая работа и не работа по техническому заданию заказчика, а моё личное деятельное предложение. 1-ый разговор по этой схеме с основным конструктором Ефимовым Г.С. завершился тем, что он предложил мне переговорить с Ф.Ф. Петровым по поводу необыкновенного размещения орудия (мы тогда работали на Уралмаше в одном здании с КБ Петрова). Невзирая на то, что Фёдорвей Фёдорович не усмотрел в таком размещении орудия никакого «криминала», отношение к схеме головного не поменялось, а мне стало ясно, что дорога к цели будет длинноватой и без производства функционирующего макетного эталона мне не получится никого уверить в действительности воплощения таковой схемы. Последующие работы по схеме проводились, можно сказать, подпольно, вовне главного плана моего отдела специального оборудования (способности которого очень умеренные), и в конечном итоге эта работа продолжалась 15 лет – до производства в металле «Объект 326».

Если б мне удалось в то время получить поддержку головного, была бы совершенно другая история в разработках самоходной артиллерии. Я стопроцентно согласен с фразой в статье из веба по САУ «Шайба»: «Возможно, войдя в серию, она смогла бы поменять вид самоходных артустановок всего мира». Мой отдел специального оборудования был сформирован в 1969 году для решения очень срочной и принципиальной проблемы, появившейся в процессе выполнения проекта «Акация» при сборке первого опытнейшего эталона. В разработке механизированной укладки снарядов была допущена очень серьёзная ошибка в кинематике транспортёра, в итоге чего узел оказался неработоспособным. Появилась настоящая ситуация срыва постановления ЦК и Совета Министров. Для поиска решения этой проблемы привлекались даже спецы других танковых компаний.

Перспективы вынуть из воды за волосы такую схему было сильно мало. Потому сначала мне необходимо было отыскать терапевтические рецепты сохранения имеющейся сборки без конфигурации главных узлов корпуса и башни САУ. Эта задачка закончилась разработкой и принятием на вооружение модернизированного изделия 2С3М «Акация». Конкретно в итоге этой работы появилась схема «Шайба», вот поэтому она базируется на боекомплекте гаубицы Д-20. Сам бог повелел ей быть последующей модернизацией «Акации». При реальных сроках разработки, производства и испытаний она могла быть принятой на вооружение уже в 1980 году. Но всё пошло не так. Это было моё 1-ое и, к огорчению, не последнее поражение. Совершенно другая история могла быть и в том случае, если б удалось сделать макетный эталон на 1-2 года ранее, у меня была бы на руках козырная карта в борьбе с оппонентами, когда решалась судьба сборки САУ «Мста-С» на совещании у замминистра МОП т. Захарова М.А.

Своё отношение к работе по схеме САУ «Шайба» главный конструктор «Уралтрансмаша» Томашов Ю.В., сменивший на этом посту Ефимова Г.С., в собственной книжке «Годы побед и тревог» выложил последующим образом:

«В процессе разработки технического проекта длилось поисковые работы по выбору ходовой части шасси, были разработаны варианты открытой установки орудия, в следующем был даже изготовлен макетный эталон последнего (создатель Н.М. Тупицын). Вокруг этой идеи было много споров. С первого взора вариант, предложенный Н.М. Тупицыным, обладал целым рядом преимуществ - выигрыш в весе, простота механизма заряжания и другие. Но когда вдумались поглубже, то вскрылся ряд труднопреодолимых заморочек. Сначала - устойчивость изделия из-за огромного плеча передачи силы отдачи при кормовом расположении орудия; функционирование боеприпасов в укладке и при заряжании; незащищённость боевого отделения. Потому было принято решение о продолжении работ по традиционному башенному варианту. Н. М. Тупицын, напористый, чувственный человек, не согласился с таким решением.

Перспективы вынуть из воды за волосы такую схему было сильно мало. Потому сначала мне необходимо было отыскать терапевтические рецепты сохранения имеющейся сборки без конфигурации главных узлов корпуса и башни САУ. Эта задачка закончилась разработкой и принятием на вооружение модернизированного изделия 2С3М «Акация». Конкретно в итоге этой работы появилась схема «Шайба», вот поэтому она базируется на боекомплекте гаубицы Д-20. Сам бог повелел ей быть последующей модернизацией «Акации». При реальных сроках разработки, производства и испытаний она могла быть принятой на вооружение уже в 1980 году. Но всё пошло не так. Это было моё 1-ое и, к огорчению, не последнее поражение. Совершенно другая история могла быть и в том случае, если б удалось сделать макетный эталон на 1-2 года ранее, у меня была бы на руках козырная карта в борьбе с оппонентами, когда решалась судьба сборки САУ «Мста-С» на совещании у замминистра МОП т. Захарова М.А.

Своё отношение к работе по схеме САУ «Шайба» главный конструктор «Уралтрансмаша» Томашов Ю.В., сменивший на этом посту Ефимова Г.С., в собственной книжке «Годы побед и тревог» выложил последующим образом:

«В процессе разработки технического проекта длилось поисковые работы по выбору ходовой части шасси, были разработаны варианты открытой установки орудия, в следующем был даже изготовлен макетный эталон последнего (создатель Н.М. Тупицын). Вокруг этой идеи было много споров. С первого взора вариант, предложенный Н.М. Тупицыным, обладал целым рядом преимуществ - выигрыш в весе, простота механизма заряжания и другие. Но когда вдумались поглубже, то вскрылся ряд труднопреодолимых заморочек. Сначала - устойчивость изделия из-за огромного плеча передачи силы отдачи при кормовом расположении орудия; функционирование боеприпасов в укладке и при заряжании; незащищённость боевого отделения. Потому было принято решение о продолжении работ по традиционному башенному варианту. Н. М. Тупицын, напористый, чувственный человек, не согласился с таким решением.

Он ознакомил со собственной мыслью головного конструктора артчасти «Мста-С» Г.И. Сергеева, который, не зная наших резонов и возражений, посчитал этот вариант очень симпатичным (что и было таким, на 1-ый взор). Он поддержал идею Н.М. Тупицына, доложив обо всём управлению министерства. Предложение рассматривалось поначалу у начальника главка, а потом, по поручению министра, - у замминистра М.А. Захарова. Беря во внимание серьёзность наших возражений, выбора определенного варианта не было произведено. Было принято решение об изготовлении макетного эталона на шасси танка Т-72 и его испытании. КБ завода «Баррикады» было выдано ТЗ на разработку артчасти для варианта открытого расположения орудия. Мы получили два танка Т-72, разработали чертежи макетного эталона, которые предугадывали удлинение корпуса танка на 650-700 мм. Вварили в разрезанный корпус листы, сделали башню и механизм заряжания. Но артиллерийскую часть завод «Баррикады» так и не поставил. Г.И. Сергеев только при разработке чертежей на шаге макета сообразил, что они столкнулись с неодолимыми неувязками, тогда и отказался от этого варианта».

«Но дело было надо доводить до конца. Взяли артчасть 2А33 от «Акации» и доработали её для установки на макет. Собрали, провели испытание, но, беря во внимание, что баллистика 2А33 существенно ниже, чем у создаваемой СГ «Мста-С», не смогли провести исследование в нужном объёме. На том же макете, доработав, испытали артчасть 2А37 от СП «Гиацинт-С». После первых выстрелов удостоверились, что эта схема не годится. Устойчивость изделия нехорошая в связи с огромным опрокидывающим моментом, воздействующим на крепление башни к погону, разрушено болтовое крепление. Более того, доп проработки проявили, что при использовании дальнобойного заряда в удлинённой пластмассовой гильзе сборка изделия вообщем не выходит. Потому продолжили работу над традиционным вариантом. И спустя много лет стало совсем разумеется, что, если б мы по первым впечатлениям избрали открытый вариант, создание «Мсты-С» состоялось бы изрядно позднее, либо не состоялось вообще».

Прошу направить внимание на фразу «более того, доп проработки проявили, что при использовании дальнобойного заряда в удлинённой пластмассовой гильзе сборка изделия вообщем не получается». В эту тупиковую ситуацию мы загнали себя сами, когда сделали собственный выбор использовать для «Мсты-С» заряды гаубицы Д-20, а для роста дальности стрельбы - создать заряд в пластмассовой гильзе, увеличенной на 200 мм. Такое решение было разумным только с одной стороны. Это был не наилучший выбор направления разработок «Мсты-С». Если б в то время мы отказались от гильзы, сейчас не было бы необходимости разрабатывать САУ «Коалиция», она была бы уже на вооружении нашей армии на месте «Мсты-С» и, полностью может быть, что в виде САУ «Шайба», если б получила поддержку управления КБ. Стремительно сделать можно дитя, а новое изделие необходимо сначала создать и потом сделать.

После совещания у замминистра оборонной индустрии Захарова М.А. в 1984 г. выпустили рабочие чертежи и сделали экспериментальный эталон уже в 1985 г. Совсем не сложно и стремительно удалось решить «непреодолимые проблемы»? Работа по теме «скорострельность» длилась в течение 5 лет, до момента производства макетного эталона, а разработка узлов и механизма заряжания проводилась ещё ранее. Артчасть 2А33 от «Акации» доработать для установки на экспериментальном образчике нереально. Для производства орудия использовались только отдельные узлы прицепной гаубицы Д-20. Очень удивительно, почему артиллерийское КБ «Баррикады» не сумело, а Тупицыну Н.М. удалось создать нужное орудие, которое без замечаний прошло тесты? Неясно, с какой целью искажены действия, изменена их хронология и сотворена такая легенда - «сказка», не соответственная реальным событиям работ по САУ «Объект 326» «Шайба». В моей памяти другая история.

Он ознакомил со собственной мыслью головного конструктора артчасти «Мста-С» Г.И. Сергеева, который, не зная наших резонов и возражений, посчитал этот вариант очень симпатичным (что и было таким, на 1-ый взор). Он поддержал идею Н.М. Тупицына, доложив обо всём управлению министерства. Предложение рассматривалось поначалу у начальника главка, а потом, по поручению министра, - у замминистра М.А. Захарова. Беря во внимание серьёзность наших возражений, выбора определенного варианта не было произведено. Было принято решение об изготовлении макетного эталона на шасси танка Т-72 и его испытании. КБ завода «Баррикады» было выдано ТЗ на разработку артчасти для варианта открытого расположения орудия. Мы получили два танка Т-72, разработали чертежи макетного эталона, которые предугадывали удлинение корпуса танка на 650-700 мм. Вварили в разрезанный корпус листы, сделали башню и механизм заряжания. Но артиллерийскую часть завод «Баррикады» так и не поставил. Г.И. Сергеев только при разработке чертежей на шаге макета сообразил, что они столкнулись с неодолимыми неувязками, тогда и отказался от этого варианта».

«Но дело было надо доводить до конца. Взяли артчасть 2А33 от «Акации» и доработали её для установки на макет. Собрали, провели испытание, но, беря во внимание, что баллистика 2А33 существенно ниже, чем у создаваемой СГ «Мста-С», не смогли провести исследование в нужном объёме. На том же макете, доработав, испытали артчасть 2А37 от СП «Гиацинт-С». После первых выстрелов удостоверились, что эта схема не годится. Устойчивость изделия нехорошая в связи с огромным опрокидывающим моментом, воздействующим на крепление башни к погону, разрушено болтовое крепление. Более того, доп проработки проявили, что при использовании дальнобойного заряда в удлинённой пластмассовой гильзе сборка изделия вообщем не выходит. Потому продолжили работу над традиционным вариантом. И спустя много лет стало совсем разумеется, что, если б мы по первым впечатлениям избрали открытый вариант, создание «Мсты-С» состоялось бы изрядно позднее, либо не состоялось вообще».

Прошу направить внимание на фразу «более того, доп проработки проявили, что при использовании дальнобойного заряда в удлинённой пластмассовой гильзе сборка изделия вообщем не получается». В эту тупиковую ситуацию мы загнали себя сами, когда сделали собственный выбор использовать для «Мсты-С» заряды гаубицы Д-20, а для роста дальности стрельбы - создать заряд в пластмассовой гильзе, увеличенной на 200 мм. Такое решение было разумным только с одной стороны. Это был не наилучший выбор направления разработок «Мсты-С». Если б в то время мы отказались от гильзы, сейчас не было бы необходимости разрабатывать САУ «Коалиция», она была бы уже на вооружении нашей армии на месте «Мсты-С» и, полностью может быть, что в виде САУ «Шайба», если б получила поддержку управления КБ. Стремительно сделать можно дитя, а новое изделие необходимо сначала создать и потом сделать.

После совещания у замминистра оборонной индустрии Захарова М.А. в 1984 г. выпустили рабочие чертежи и сделали экспериментальный эталон уже в 1985 г. Совсем не сложно и стремительно удалось решить «непреодолимые проблемы»? Работа по теме «скорострельность» длилась в течение 5 лет, до момента производства макетного эталона, а разработка узлов и механизма заряжания проводилась ещё ранее. Артчасть 2А33 от «Акации» доработать для установки на экспериментальном образчике нереально. Для производства орудия использовались только отдельные узлы прицепной гаубицы Д-20. Очень удивительно, почему артиллерийское КБ «Баррикады» не сумело, а Тупицыну Н.М. удалось создать нужное орудие, которое без замечаний прошло тесты? Неясно, с какой целью искажены действия, изменена их хронология и сотворена такая легенда - «сказка», не соответственная реальным событиям работ по САУ «Объект 326» «Шайба». В моей памяти другая история.

При подготовке к первой встрече с основным конструктором артчасти Сергеевым Г.И., которая свершилась в г. Свердловске, главный конструктор «Уралтрансмаша» Томашов Ю.В. решил представить Сергееву Г.И. для рассмотрения только сборку САУ, выполненную в отделе многообещающего проектирования по традиционной схеме. В этой ситуации я обязан был нарушить субординацию и ознакомить Сергеева Г.И. с сборкой по схеме «Шайба» во внеурочное время. Схема ему приглянулась. Я не имею инфы о том, чтоб он когда-то отказался от неё. Мне понятно другое: в предстоящем Сергеев Г.И. винил нас в некомпетентности как головного создателя САУ «Мста-С», и в министерстве оборонной индустрии поднимал вопрос о передаче ему возможностей головного создателя. Мне неопознаны предпосылки таких действий Сергеева Г.И. Я не участвовал в этих совещаниях. Могу только представить, что он был недоволен выбором направления разработок по традиционной схеме САУ.

Сергеев Г.И. не был зачинателем совещания по схеме «Шайба» в министерстве оборонной индустрии. Это совещание с ролью всех соразработчиков состоялось по моему письму в адресок министра оборонной индустрии с просьбой поменять направление разработок. В итоге обсуждения этой проблемы у замминистра оборонной индустрии т. Захарова М.А. никакого решения об изготовлении макетного эталона САУ «Объект 326» с орудием завода «Баррикады» принято не было. Не было от нас и технического задания для КБ завода «Баррикады» на разработку такового орудия. Они не проводили такие разработки, так что повстречаться с «непреодолимыми проблемами» у них не было способности. К тому же в этот период времени они уже были заняты разработкой орудия для «Мсты-С» по традиционной схеме сборки О каких дилеммах речь идет, неясно. Боеукладка и механизм заряжания – это наши узлы, наша забота, а они находились уже в производстве опытнейшего цеха. Решение об изготовлении экспериментального эталона было принято мной ещё в 1970 году, а все следующие годы я шёл к этой цели.

Это совещание имело только один эффект – была поставлена точка в единоборстве «Шайбы» и классики. Поставлен крест на продолжение работ по схеме «Шайба» в проекте «Мста-С», но не поэтому, что были серьёзные возражения либо технические проблемы, а поэтому, что работы по выполнению технического проекта зашли так далековато, что возвратиться в начальную точку и начать всё с нуля было уже не может быть. Срывать сроки выполнения постановления ЦК и Совета министров в те времена не практиковалось. Замминистра т. Захаров М.А. поддерживал моё предложение, но посодействовать мне ничем уже не мог, а, закрывая совещание, с огорчением произнес: «Ну, вот к чему пришли…»

При подготовке к первой встрече с основным конструктором артчасти Сергеевым Г.И., которая свершилась в г. Свердловске, главный конструктор «Уралтрансмаша» Томашов Ю.В. решил представить Сергееву Г.И. для рассмотрения только сборку САУ, выполненную в отделе многообещающего проектирования по традиционной схеме. В этой ситуации я обязан был нарушить субординацию и ознакомить Сергеева Г.И. с сборкой по схеме «Шайба» во внеурочное время. Схема ему приглянулась. Я не имею инфы о том, чтоб он когда-то отказался от неё. Мне понятно другое: в предстоящем Сергеев Г.И. винил нас в некомпетентности как головного создателя САУ «Мста-С», и в министерстве оборонной индустрии поднимал вопрос о передаче ему возможностей головного создателя. Мне неопознаны предпосылки таких действий Сергеева Г.И. Я не участвовал в этих совещаниях. Могу только представить, что он был недоволен выбором направления разработок по традиционной схеме САУ.

Сергеев Г.И. не был зачинателем совещания по схеме «Шайба» в министерстве оборонной индустрии. Это совещание с ролью всех соразработчиков состоялось по моему письму в адресок министра оборонной индустрии с просьбой поменять направление разработок. В итоге обсуждения этой проблемы у замминистра оборонной индустрии т. Захарова М.А. никакого решения об изготовлении макетного эталона САУ «Объект 326» с орудием завода «Баррикады» принято не было. Не было от нас и технического задания для КБ завода «Баррикады» на разработку такового орудия. Они не проводили такие разработки, так что повстречаться с «непреодолимыми проблемами» у них не было способности. К тому же в этот период времени они уже были заняты разработкой орудия для «Мсты-С» по традиционной схеме сборки О каких дилеммах речь идет, неясно. Боеукладка и механизм заряжания – это наши узлы, наша забота, а они находились уже в производстве опытнейшего цеха. Решение об изготовлении экспериментального эталона было принято мной ещё в 1970 году, а все следующие годы я шёл к этой цели.

Это совещание имело только один эффект – была поставлена точка в единоборстве «Шайбы» и классики. Поставлен крест на продолжение работ по схеме «Шайба» в проекте «Мста-С», но не поэтому, что были серьёзные возражения либо технические проблемы, а поэтому, что работы по выполнению технического проекта зашли так далековато, что возвратиться в начальную точку и начать всё с нуля было уже не может быть. Срывать сроки выполнения постановления ЦК и Совета министров в те времена не практиковалось. Замминистра т. Захаров М.А. поддерживал моё предложение, но посодействовать мне ничем уже не мог, а, закрывая совещание, с огорчением произнес: «Ну, вот к чему пришли…»

Информация в статье из Веба об изготовлении 2-ух образцов «Объект 326» и «Объект 327» по схеме «Шайба» неверна. Как такого САУ «Объект 327» не существует. В музее завода стоит «Объект 326», доделанный под установку орудия 2А37 от САУ 2С5 «Гиацинт-С». «Объект 326» изготавливался на средства, выделенные министерством оборонной индустрии для научно-исследовательской работы по теме «скорострельность», которую я вёл. Потому что это была нировская работа, в ней не участвовали создатели орудия. Мне пришлось делать сборку орудия для экспериментального эталона с внедрением главных узлов прицепной гаубицы Д-20 – ствола, казённика с клином, накатника и тормоза отката. На оси цапф был размещён механизм заряжания, захватывающий сразу снаряд и заряд из барабана укладки и одним движением выводящий их на ось канала ствола на всех углах возвышения. Такая система была сделана и установлена на макетный эталон, на котором в цехе были проведены стендовые тесты всей системы заряжания, а на полигоне проведены стрельбовые тесты всего изделия.

Поставленная цель (создание функционирующего макетного эталона) была достигнута, но очень поздно. Это максимум, который мне удалось достигнуть при работе в КБ «Уралтрансмаша» до того момента, когда я оказался в перечне по сокращению штатов. Но у меня нет сомнения в том, что к этой схеме в той либо другой форме придут другие. Схема имеет бесспорные достоинства. Вынесенное за границы боевого отделения орудие при качании на оси цапф не отбирает полезные бронированные объёмы, что позволяет уменьшить вес (-4 т) и габариты САУ. У схемы нет проблемы загазованности и вентиляции боевого отделения при стрельбе, отсутствуют механизмы улавливания и выброса стреляной гильзы. У неё простая схема заряжания, в какой только два движения: поворот барабана боеукладки и поворот лапы со снарядом и гильзой на угол оси канала ствола. Такая схема позволяет уменьшить в два раза время цикла заряжания и сделать лучше главный показатель САУ – скорострельность.

Информация в статье из Веба об изготовлении 2-ух образцов «Объект 326» и «Объект 327» по схеме «Шайба» неверна. Как такого САУ «Объект 327» не существует. В музее завода стоит «Объект 326», доделанный под установку орудия 2А37 от САУ 2С5 «Гиацинт-С». «Объект 326» изготавливался на средства, выделенные министерством оборонной индустрии для научно-исследовательской работы по теме «скорострельность», которую я вёл. Потому что это была нировская работа, в ней не участвовали создатели орудия. Мне пришлось делать сборку орудия для экспериментального эталона с внедрением главных узлов прицепной гаубицы Д-20 – ствола, казённика с клином, накатника и тормоза отката. На оси цапф был размещён механизм заряжания, захватывающий сразу снаряд и заряд из барабана укладки и одним движением выводящий их на ось канала ствола на всех углах возвышения. Такая система была сделана и установлена на макетный эталон, на котором в цехе были проведены стендовые тесты всей системы заряжания, а на полигоне проведены стрельбовые тесты всего изделия.

Поставленная цель (создание функционирующего макетного эталона) была достигнута, но очень поздно. Это максимум, который мне удалось достигнуть при работе в КБ «Уралтрансмаша» до того момента, когда я оказался в перечне по сокращению штатов. Но у меня нет сомнения в том, что к этой схеме в той либо другой форме придут другие. Схема имеет бесспорные достоинства. Вынесенное за границы боевого отделения орудие при качании на оси цапф не отбирает полезные бронированные объёмы, что позволяет уменьшить вес (-4 т) и габариты САУ. У схемы нет проблемы загазованности и вентиляции боевого отделения при стрельбе, отсутствуют механизмы улавливания и выброса стреляной гильзы. У неё простая схема заряжания, в какой только два движения: поворот барабана боеукладки и поворот лапы со снарядом и гильзой на угол оси канала ствола. Такая схема позволяет уменьшить в два раза время цикла заряжания и сделать лучше главный показатель САУ – скорострельность.

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.