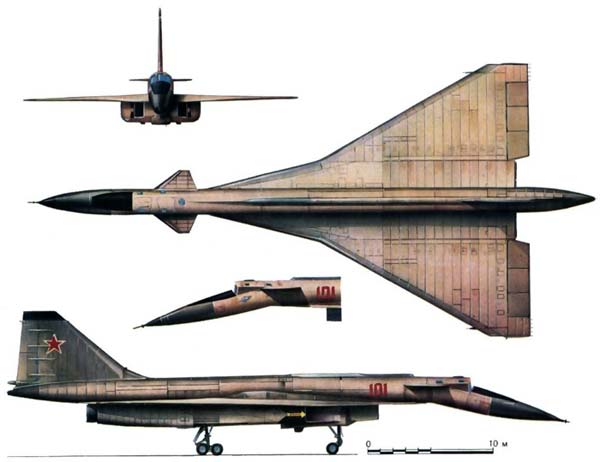

Cтратегический бомбардировщик Т-4 (СССР)

Единственный сохранившийся экземпляр бомбовоза Т-4 («изделие 100») является украшением музея ВВС в Монино, вызывая у гостей легитимное восхищение способностями русской авиационной индустрии и одновременное чувство сожаления о том, что настолько совершенное творение людского ума и рук осталось невостребованным, не отыскало продолжения в серийных экземплярах. Работы по созданию многообещающего ударно-разведывательного комплекса начались в ОКБ П.О.Сухого в 1962 г., что само по себе явилось достаточно внезапным, потому что Н.С.Хрущев, находившийся тогда во главе страны, был убежденным противником стратегической пилотируемой авиации, отдавая предпочтение баллистическим ракетам.

Единственный сохранившийся экземпляр бомбовоза Т-4 («изделие 100») является украшением музея ВВС в Монино, вызывая у гостей легитимное восхищение способностями русской авиационной индустрии и одновременное чувство сожаления о том, что настолько совершенное творение людского ума и рук осталось невостребованным, не отыскало продолжения в серийных экземплярах. Работы по созданию многообещающего ударно-разведывательного комплекса начались в ОКБ П.О.Сухого в 1962 г., что само по себе явилось достаточно внезапным, потому что Н.С.Хрущев, находившийся тогда во главе страны, был убежденным противником стратегической пилотируемой авиации, отдавая предпочтение баллистическим ракетам.

Как следствие этого в 1960 г. закончило свое существование ОКБ В.М.Мясищева – один из ведущих обществ, специализирующийся на стратегических ударных воздушных судах (были закрыты работы по программкам сверхзвуковых бомбардировщиков и ракетоносцев М-50, М-52 и М-56); несколько ранее, в 1956 г., «ушел» из бомбардировочной авиации другой ведущий создатель ударных самолетов, С.В.Ильюшин (последним бомбовозом, сделанным в возглавляемом им ОКБ, стал сверхзвуковой Ил-54, совершивший 1-ый полет в 1955 г., но так и оставшийся в 2-ух опытнейших экземплярах).

К разработке самолета ОКБ П.О. Сухого, получившего обозначение Т-4 либо «изделие 100», были привлечены бессчетные научные коллективы, ОКБ и фабрики. Рассматривалось более 30 вариантов аэродинамических и конструктивных компоновок, осуществлены фундаментальные расчетно- экспериментальные исследования в области аэродинамики в спектре чисел М до 3,5, также в области до М=10, проведен большой объем испытаний в АДТ ЦАГИ и СибНИА.

Разведчик-бомбардировщик Т-4 предназначался для поиска и поражения морских целей, сначала авианосных ударных групп. Для удачного решения этой задачки в критериях всех предсказуемых доработок натовских средств ПВО требовалась машина, обладавшая большой сверхзвуковой скоростью (3000-3200 км/ч) и потолком, превосходящим 20 км (чем выше потолок, тем далее радиогоризонт бортовой РЛС, не считая того, огромные скорость и высота полета самолета-носителя наращивают энергию ракет, содействуя достижению большей дальности запуска). Без ПТБ практическая дальность самолета должна была составлять 6000 км. Не считая ракетного вооружения, разведчик-бомбардировщик Т-4 был должен поражать стратегические наземные цели свободнопадающими (в том числе и ядерными) бомбами. В качестве силовой установки сначало рассматривались четыре мотора Р15-БФ-300 либо РД1-1715 (4 x 15 000 кгс).

Во 2-м квартале 1963 г. были завершены работы по подготовительному эскизному проекту. Не считая того, подверглись рассмотрению варианты использования машины в качестве самолета-разведчика, далекого перехватчика и сверхзвукового пассажирского самолета. В конце 1963 г. муниципальная комиссия вынесла положительное заключение по проекту Т-4, самолет был принят к разработке, начало летных испытаний было намечено на 1968 г. В 1964 г. завершились работы по эскизному проекту разведчика-бомбардировщика. Самолёт Т-4, выполненный по схеме «утка», был должен иметь четыре мотора, расположенных попарно в 2-ух подкрыльевых гондолах. Вооружение (три УР) располагалось на параллельных узлах подвески меж мотогондолами.

В октябре 1964 г. Муниципальный комитет по авиационной технике одобрил эскизный проект бомбовоза Т-4. Сначало, в согласовании с правительственным решением, к проектированию самолета планировалось привлечь ОКБ и опытнейший завод им. С.А.Лавочкина, где имелся богатейший опыт сотворения высокоскоростных летательных аппаратов (а именно, истребителя Ла-250, межконтинентальной крылатой ракеты «Буря» со скоростью, соответственной М=3, и беспилотного перехватчика «Даль»), но эти коллективы скоро «ушли» в другое министерство и на сто процентов переключились на ракетно-космическую тему. В итоге для постройки самолета был выделен Тушинский машиностроительный завод (ТМЗ, в предстоящем узнаваемый тем, что на нем был построен ВКС «Буран») и МКБ «Буревестник», получившее статус филиала ОКБ Сухого. Сначало дирекция ТМЗ сопротивлялась передаче предприятию новейшей темы, убеждая управляющих самого высочайшего уровня, что создание нового самолета заводу не под силу. Но их усилия оказались напрасными, и с 1966 г. на ТМЗ началась подготовка к постройке «сотки».

Основным конструктором бомбовоза Т-4 был назначен Н. Черняков. Конкретное роль в разработке самолета принял шеф-пилот компании В.С.Ильюшин, совершивший потом 1-ый испытательный полет на новейшей машине. В 1963-65 гг., после рассмотрения более 30 вариантов аэродинамических и конструктивных компоновок, огромного объема продувок в АДТ ЦАГИ и СибНИА конфигурация самолета была «заморожена». В окончательном виде схема самолета несколько отличалась от той, что была воплощена в эскизном проекте: четыре мотора расположили в единой подфюзеляжной гондоле, а в качестве силовой установки были выбраны ТРДФ РД-36-41 Рыбинского бюро моторостроения, создаваемые под управлением П.А. Колесова.

Для отработки на щитах ЦИАМ двигательной установки Т-4 с электродистанционным управлением была сотворена модель с движками ВД-19 и макет силовой установки с ТРДФ 79Р. Предложенная ОКБ сборка 4 сверхмощных движков в одной гондоле сначало вызвала скептическое отношение в ЦАГИ, но его опаски оказались напрасными: на стендовых испытаниях силовая установка работала нормально. Эргономическая отработка рабочих мест летчиков осуществлялась с привлечением Института авиационной и галлактической медицины, где был установлен натурный макет кабины «сотки». Острые дискуссии вызвал вопрос о том, ставить ли на самолете обычный для томных бомбардировщиков руль, на чем настаивал заказчик. Но «рога» руля закрывали значительную часть и без того «уплотненной» приборной доски. В итоге предпочтение было отдано ручке управления истребительного типа.

Для отработки для самолета Т-4 крыла с новым профилем на базе истребителя Су-9 в 1967 г. была сотворена летающая лаборатория «100Л», на которой в 1967-1969 гг. были проведены тесты восьми разных вариантов крыла для «сотки», позволившие улучшить аэро конфигурацию новейшей ударной машины (а именно, был получен обеспеченный экспериментальный материал по вихревым отрывным течениям). Для отработки электродистанционной аналоговой системы управления был применен другой самолет – летающая лаборатория – «100ЛДУ», сделанный на базе учебно-боевого самолета Су-7У. В 1968 г. на летающей лаборатории Ту-16 началась отработка мотора РД-36-41. Воздушные суда Ан-12, Ту-22, Ил-18 и Ту-104Б использовались для отработки БРЭО и систем. В декабре 1966 г. ОКБ предъявило заказчику макет самолета Т-4 (имел длину 43,7 м, размах крыла 22,0 м и площадь крыла 291 м2). В 1966-68 гг. было проведено рабочее проектирование разведчика-бомбардировщика. Постройка первого опытнейшего самолета на Тушинском машиностроительном заводе началось в 1969 г., а 30 декабря 1971 г. опытнейший самолет «101» был доставлен на летно-доводочную базу в Жуковском.

В 1972 г. в Жуковском была продолжена доводка систем и подготовка машины к первому полету. Но начало летных испытаний было задержано из-за разрушения титановых крепежных деталей в хвостовой части фюзеляжа в итоге высочайшего уровня акустических и вибрационных нагрузок. В итоге весь титановый крепеж было решено поменять на металлической. Впервые бомбовоз Т-4 поднялся в воздух 22 августа 1972 г. (дата полета не один раз переносилась из-за нехороший видимости, вызванной бессчетными торфяными и лесными пожарами). Самолет пилотировал летчик-испытатель B.C.Ильюшин, во 2-ой кабине находился штурман-испытатель Н.Е.Алферов. По октябрь 1974 г. бомбовоз Т-4 выполнил девять испытательных полетов, в каких была достигнута скорость, соответственная М=1,28, и высота 12 100 м. Как писал B.C.Ильюшин, самолет был прост в пилотировании, имел неплохую устойчивость и маневренность. Каких-то суровых осложнений не появлялось. Но в титановых лонжеронах крыла были выявлены трещинкы, что потребовало проведения ремонтных работ (места концентраций трещинок рассверливались). На втором опытнейшем самолете Т-4 были использованы новые, более вязкие и пластичные сплавы, что в принципе избавляло делему трещинок.

Не считая самолета «101» и планера «101С», созданного для статиспытаний, на ТМЗ в 1969 г. началась постройка второго самолета, «102», окончившаяся в 1973 г. Началось изготовка агрегатов для самолета «103», велась подготовка к постройке самолетов «104», «105» и «106». В октябре 1974 г. летные тесты «сотки» остановили, а сам самолет скоро был переведен с местности ТМЗ в ЛИИДБ ОКБ А.Н.Туполева. Скоро закончились и работы по изготовлению оснастки для серийного выпуска бомбовоза на Казанском авиационном заводе, который к тому времени уже освоил создание главного «конкурента» Т-4 – туполевского бомбовоза Ту-22М.

Бомбовоз Т-4 длительное время находился на консервации. В 1975 г. все работы по Т-4 были прекращены. Отклоняемая носовая часть фюзеляжа «сотки» скоро была отстыкована и, помещенная на транспортировочную телегу, некое время находилась на стоянке опытнейших машин ОКБ П.О.Сухого, интригуя непосвященных прохожих, принимающих ее за фюзеляж какого-то нового неизвестного истребителя. В 1982 г. изделие «100» было перевезено на свою последнюю, нескончаемую стоянку – в музей ВВС в Монино. Два других недостроенных экземпляра Т-4 разобрали на металл (часть деталей самолета «102» была передана в МАИ в качестве приятных пособий).

Хотя по сей день так и остается невыясненным, что все-таки явилось официальной предпосылкой закрытия программки, можно представить, что таких обстоятельств могло быть несколько. Невзирая на то что бомбардировщик Т-4 был удачно испытан в воздухе, нужные бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение так и не были сделаны, для отработки эксклюзивного, не имеющего не только лишь российских, да и глобальных аналогов БРЭО и ракет требовалось дополнительное время и огромные финансовложения. В то же время более обычный и дешевенький самолет Ту-22М, способный решать подобные задачки, был запущен в массовое создание, что несколько снижало заинтригованность заказчика в «сотке». Были и внешнеполитические предпосылки, способные воздействовать на судьбу самолета. Сыграло свою роль и желание ВВС получить как можно в огромных количествах фронтовые истребители МиГ-23, работы по выпуску которых велись и на ТМЗ: завод сразу не мог совладать с напряженнейшей программкой по МиГам и постройкой принципно нового ударного самолета.

По плану П.О.Сухого, «сотка» должна была стать только первым самолетом в семействе стратегических машин, работа над которыми развернулась в ОКБ. В 1967-69 гг. велись работы по проекту далекого разведчика-бомбардировщика Т-4М с крылом изменяемой геометрии, имеющего межконтинентальную дальность. Боевой потенциал этой машины по сопоставлению с начальным Т-4 предполагалось расширить за счет роста дальности полета на дозвуковой скорости, улучшения ВПХ и расширения состава вооружения. Самолет предполагалось в значимой степени унифицировать с Т-4 (сохранялась силовая установка, ряд бортовых систем и оборудования).

Несколько позднее, в 1969-1970 гг., был разработан аванпроект ударно-разведывательного самолета Т-4МС (изделие «200»), также имеющего крыло изменяемой стреловидности. Машина имела ярко выраженную интегральную сборку, двухкилевое оперение, четыре мотора в хвостовой части, размещенные в 2-ух разнесенных гондолах. Экипаж из 3-х человек размещается в кабине без выступающего фонаря. Существенное внимание было уделено понижению радиолокационной заметности. Проект «двухсотки» соперничал с проектами конторы Туполева (изделие «70» либо Ту- 160) и Мясищева (М-18) в конкурсе на право сотворения многообещающего стратегического бомбовоза (в итоге достаточно драматической борьбы победу одержала туполевская компания).

КОНСТРУКЦИЯ. Самолет Т-4 выполнен по схеме «бесхвостка» с маленьким управляемым дестабилизатором. Он имел цельносварную конструкцию (применялся способ автоматической сварки сквозным проплавлением для производства крупногабаритных панелей). В качестве конструкционных материалов были применены титановые (ОТ-4, ВТ-20) и железные (ВНС-2) сплавы. Ряд конструкций предполагалось выполнить с внедрением радиопоглощающих материалов для понижения радиолокационной заметности самолета. Крыло треугольной в плане формы с узким профилем (3%) имело излом по фронтальной кромке. На задней кромке имелись трехсекционные элероны. Носок крыла – отклоненный (отгиб носка обеспечивал «безударный» выход профиля на сверхзвуковые скорости).

Фюзеляж Т-4 состоял из носовой отклоняемой части (отклонение выполнялось винтообразной парой с помощью редуктора и 2-ух гидромоторов и занимало менее 15 секунд), двухместной кабины экипажа, закабинного отсека БРЭО (в каком имелся продольный проход, обеспечивавший удачный доступ к блокам аппаратуры), топливного отсека и хвостового отсека для размещения тормозного парашюта. В фронтальной части фюзеляжа были установлены дестабилизаторы, применяемые для балансировки при малых припасах стойкости (2% на дозвуковой скорости и 3- 5% на сверхзвуковой), что содействовало уменьшению утрат аэродинамического свойства на балансировку, позволило прирастить дальность полета на 7% и понизить шарнирные моменты на органы управления. Малый припас стойкости достигался перекачкой горючего в полете. Вертикальное оперение относительно малой площади обеспечивало наименьшую величину путной стойкости. Руль направления был разбит на две секции.

Экипаж, состоящий из 2-ух человек, располагался в кабине по схеме «тандем» (катапультные кресла летчиков несколько сдвинуты на лево). На опытнейшем самолете имелся перископ для обзора при поднятой носовой части (он употреблялся на скоростях до 600 км/ч). Главные стойки шасси убирались в центральную часть двигательных гондол и имели восьмиколесные телеги. Поворот и запрокидывание телеги главных опор производились одним гидроцилиндром. Были установлены двухкамерные рессоры с противоперегрузочным клапаном. Пневматики колес спаренные. Передняя стойка с двухколесной телегой убиралась в носовую часть воздухопоглотителя, под вертикальный клин. Управлеие фронтальной стойкой – электродистанционное.

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА – четыре ТРДФ РД-36-41 (4 X 16 150 кто) – была расположена в подфюзеляжной мотогондоле с единым каналом на каждую пару движков. Воздухозаборник с вертикальным клином – смешанного сжатия с программно-замкнутой системой регулирования по числу М и по отношению давления в горле воздухопоглотителя. Имелась система слива пограничного слоя. Сопло ТРДФ – многорежимное, сверхзвуковое – имело три венца подвижных створок. В ка-честве горючего применялся термостабильный нафтал (РГ-1).

ОБОРУДОВАНИЕ. Самолет Т-4 был обустроен аналоговой ЭДСУ с четырехкратным резервированием (на первом опытнейшем самолете устанавливалась также запасная механическая система управления) и двухканальной гидросистемой с давлением 280 кгс/см2, отлично работающей при больших температурах, вызванных кинетическим нагревом (использована высокотемпературная гидрожидкость ХС-2-1). Железные трубопроводы гидравлической системы были спаяны из материала ВНС-2. Главная электронная система – переменного тока стабилизированной частоты. Вторичная электросистема – неизменного тока на выпрямительных устройствах.

Система кондиционирования воздуха кабины летчиков и отсеков БРЭО – испарительная, замкнутого типа, с применением горючего в качестве первичного хладагента. Имелась система балансировки в полете методом перекачивания горючего. Целевое оборудование включало астроинерциальную систему, РЛС большой мощи, разведывательное оборудование (РЛС БО, оптические, ИК и радиотехнические сенсоры). Самолет предполагалось оснастить системой автоматического обхода наземных препятствий при полете на малой высоте. В кабине был установлен навигационный планшет и функциональный пульт управления. Для пилотирования самолетом применялась ручка управления истребительного типа.

ВООРУЖЕНИЕ включало две гиперзвуковые твердотопливные противокорабельные УР Х-45 класса «воздух-земля» с дальностью до 500 км, имеющие систему самонаведения и парящие по рикошетирующей линии движения (располагались на 2-ух подкрыльевых узлах подвески). Свободнопадающие бомбы и горючее были размещены в сбрасываемом подфюзеляжном контейнере-баке.

Тактико-технические свойства бомбовоза Т-4 РАЗМЕРЫ: - размах крыла 22,0 м; - длина самолета 44,5 м; - высота самолета 11,2 м; - площадь крыла 295,7 м2. Движки. ТРДЦ РД-36-41 (4 х 159,3 кН/4 х 16 150 кгс). МАССЫ И НАГРУЗКИ: - обычная взлетная 114 000; - наибольшая взлетная (с навесным топливным баком и 2-мя УР) 135 000; - пустого 55 600. ЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ. - Наибольшая скорость горизонтального полета 3200 км/ч; - крейсерская скорость горизонтального полета 3000 км/ч; - практическая дальность полета 6000 км; - перегоночная дальность 7000 км; - практический потолок (расчетный) 25 000-30 000 м; - длина разбега 950-1050 м; - длина пробега с тормозным парашютом 800-900 м.

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.