Баллистическая ракета средней дальности PGM-19 Jupiter / SM-78 (США)

Проектирование баллистической ракеты театра военных действий, в редакции контракта 1987 г. - ракеты средней дальности - было начато компанией «Chrysler Corporation» в 1955 г. Сначало она замышлялась как глубочайшая модернизация ракеты «Redstone» и даже называлась «Redstone 2». Основным конструктором был тот же Вернер фон Браун. Но через несколько месяцев работ ракете присвоили новое заглавие «Jupiter» и индекс SM-78, с 1962 года ракета получила индекс PGM-19 Jupiter. Ракета проектировалась по заданию армии США, но в 1955-1957 гг. к ней показал энтузиазм и ВМФ. Был сотворен проект атомной подводной лодки, вооруженной 3-мя ракетами PGM-19 Jupiter. Но ракета оказалась очень большой и тяжеленной для этой цели. В итоге флот переориентировался на твердотопливные ракеты UGM-27 «Polaris».

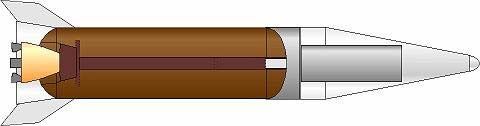

Ракета PGM-19 Jupiter / SM-78 состояла из 2-ух частей, которые стыковались в полевых критериях перед запуском: это отсек, содержавший жидкостный ракетный движок и топливные баки, и приборный отсек с боевой частью, в какой помещались механизмы взведения и срабатывания взрывателя и ядерный либо обыденный заряд. Топливные составляющие ракеты PGM-19 Jupiter: горючее на керосиновой базе и окислитель - водянистый кислород. Эта же топливная смесь использовалась для турбонасосного агрегата. Отсек топливных баков помещался перед отсеком мотора. Переборки отделяли отсек мотора от бака с водянистым кислородом, бак с водянистым кислородом - от бака с горючим, а бак с горючим - от приборного отсека. Гладкая наружняя оболочка ракеты PGM-19 Jupiter в реальности являлась стеной топливных баков. Сварные баки делались из дюралевых панелей размером 2438 х 7620 мм.

Проектирование баллистической ракеты театра военных действий, в редакции контракта 1987 г. - ракеты средней дальности - было начато компанией «Chrysler Corporation» в 1955 г. Сначало она замышлялась как глубочайшая модернизация ракеты «Redstone» и даже называлась «Redstone 2». Основным конструктором был тот же Вернер фон Браун. Но через несколько месяцев работ ракете присвоили новое заглавие «Jupiter» и индекс SM-78, с 1962 года ракета получила индекс PGM-19 Jupiter. Ракета проектировалась по заданию армии США, но в 1955-1957 гг. к ней показал энтузиазм и ВМФ. Был сотворен проект атомной подводной лодки, вооруженной 3-мя ракетами PGM-19 Jupiter. Но ракета оказалась очень большой и тяжеленной для этой цели. В итоге флот переориентировался на твердотопливные ракеты UGM-27 «Polaris».

Ракета PGM-19 Jupiter / SM-78 состояла из 2-ух частей, которые стыковались в полевых критериях перед запуском: это отсек, содержавший жидкостный ракетный движок и топливные баки, и приборный отсек с боевой частью, в какой помещались механизмы взведения и срабатывания взрывателя и ядерный либо обыденный заряд. Топливные составляющие ракеты PGM-19 Jupiter: горючее на керосиновой базе и окислитель - водянистый кислород. Эта же топливная смесь использовалась для турбонасосного агрегата. Отсек топливных баков помещался перед отсеком мотора. Переборки отделяли отсек мотора от бака с водянистым кислородом, бак с водянистым кислородом - от бака с горючим, а бак с горючим - от приборного отсека. Гладкая наружняя оболочка ракеты PGM-19 Jupiter в реальности являлась стеной топливных баков. Сварные баки делались из дюралевых панелей размером 2438 х 7620 мм.

Никаких наружных трубопроводов и кабелей не предусматривалось. Трубопроводы для подачи горючего к движку и кабели системы управления проходили через бак с водянистым кислородом. Горючее и водянистый кислород подавались из баков в камеру сжигания при помощи насосов, приводимых в действие газовой турбиной. Защитные огнестойкие стены отделяли камеру сжигания от других частей двигательной установки. Обшивка хвостовой части ракеты гофрирована с целью роста ее прочности. Движок «Рокетдайн» S-3D мог поворачиваться для корректирования угла тангажа и рыскания в согласовании с командами системы наведения и управления ракеты. Аэродинамических рулей и стабилизаторов в ракете не предусматривалось.

Формально ракетный комплекс PGM-19 Jupiter числился мобильным. Ракета перевозилась на колесном транспортере. Для пуска ракету устанавливали на пусковом столе, представлявшем собой железную платформу высотой около 1,8 м. Одной из важнейших задач расчетов пусковой установки перед пуском ракеты являлось четкое определение положения цели. Ориентировка ракеты выполнялась при помощи теодолита по отметкам, наложеным на наружной поверхности ракеты. Этим обеспечивалась верная установка ракеты по азимуту. Потом топливные баки ракеты наполнялись водянистым горючим и кислородом, и электронные цепи присоединялись к источникам питания.

Наведение ракеты PGM-19 Jupiter обеспечивалось инерциальной системой наведения «дельта минимум», разработанной управлением баллистических ракет армии США. Данные о цели задаются в систему наведения и управления перед пуском ракеты. Когда ракета достигала данной скорости и высоты, происходила отсечка мотора, и силовая установка отделялась от высшей части ракеты. Это производилось методом подрыва взрывных болтов и освобождения пружин, отталкивавших приборный отсек от силовой установки. В ракете PGM-19 Jupiter в отличие от других баллистических ракет вспомогательные движки не применялись. Заместо этого для управления по наклону употреблялся выброс газовой турбины.

Никаких наружных трубопроводов и кабелей не предусматривалось. Трубопроводы для подачи горючего к движку и кабели системы управления проходили через бак с водянистым кислородом. Горючее и водянистый кислород подавались из баков в камеру сжигания при помощи насосов, приводимых в действие газовой турбиной. Защитные огнестойкие стены отделяли камеру сжигания от других частей двигательной установки. Обшивка хвостовой части ракеты гофрирована с целью роста ее прочности. Движок «Рокетдайн» S-3D мог поворачиваться для корректирования угла тангажа и рыскания в согласовании с командами системы наведения и управления ракеты. Аэродинамических рулей и стабилизаторов в ракете не предусматривалось.

Формально ракетный комплекс PGM-19 Jupiter числился мобильным. Ракета перевозилась на колесном транспортере. Для пуска ракету устанавливали на пусковом столе, представлявшем собой железную платформу высотой около 1,8 м. Одной из важнейших задач расчетов пусковой установки перед пуском ракеты являлось четкое определение положения цели. Ориентировка ракеты выполнялась при помощи теодолита по отметкам, наложеным на наружной поверхности ракеты. Этим обеспечивалась верная установка ракеты по азимуту. Потом топливные баки ракеты наполнялись водянистым горючим и кислородом, и электронные цепи присоединялись к источникам питания.

Наведение ракеты PGM-19 Jupiter обеспечивалось инерциальной системой наведения «дельта минимум», разработанной управлением баллистических ракет армии США. Данные о цели задаются в систему наведения и управления перед пуском ракеты. Когда ракета достигала данной скорости и высоты, происходила отсечка мотора, и силовая установка отделялась от высшей части ракеты. Это производилось методом подрыва взрывных болтов и освобождения пружин, отталкивавших приборный отсек от силовой установки. В ракете PGM-19 Jupiter в отличие от других баллистических ракет вспомогательные движки не применялись. Заместо этого для управления по наклону употреблялся выброс газовой турбины.

На головной части применялась абляционная (выгорающая) пластмасса заместо теплопоглощающего покрытия. Снутри головной части находился движок твердого горючего, который употреблялся заместо вспомогательных движков, как у других баллистических ракет, для регулировки скорости ее полета после отделения с точностью ±0,3 м/с. Потом, при входе в плотные слои атмосферы, боевая часть ракеты отделялась от мотора и системы наведения. Способ абляции, использовавшийся для защиты головной части ракеты PGM-19 Jupiter от аэродинамического нагрева, обеспечил решение проблемы входа в плотные слои атмосферы, с которой встречаются все ракеты среднего и далекого деяния, и явился значимым техническим достижением. Потом способ абляции отыскал внедрения и на других американских ракетах. Ракеты PGM-19 Jupiter оснащались боевыми частями МК-3 с ядерным зарядом W-49. Вес ядерного заряда 744-762 кг, длина 1440 мм, поперечник 500 мм, мощность 1,4 Мт.

1-ый запуск ракеты PGM-19 Jupiter состоялся 20 сентября 1956 г. с мыса Канаверал. Он оказался плохим. Ракета пролетела около 1000 м. 2-ой запуск также завершился неудачей. Только при 3-ем пуске 31 мая 1957 г. ракета достигнула дальности 2780 км. Всего до июля 1958 г. проведено 38 испытательных пусков с разными целями, из которых 29 были признаны успешными либо отчасти успешными. В особенности много неудач было при проведении первой серии испытаний. По началу у представителей заказчика даже появились суровые опаски за судьбу проекта. Но спустя год после первого старта конструкторам в главном удалось совладать с техническими трудностями. Еще до решения о принятии ракеты PGM-19 Jupiter на вооружение (принята она была летом 1958 г.), 15 января 1958 г. началось формирование 864-й эскадрильи стратегических ракет, а чуток позднее очередной - 865-й эскадрильи. После основательной подготовки, включавшей проведение учебно-боевого запуска со штатной техники на местности полигона, эскадрильи перебросили в Италию (база Джоя, 30 ракет) и Турцию (база Тигли, 15 ракет). Ракеты PGM-19 Jupiter были нацелены на важные объекты на местности Европейской части СССР.

Рассказ о Карибском упадке выходит за рамки нашей работы. Все же нельзя не возмутиться заявлениям, изготовленным после 1990 г. очевидно, нашими политиками об авантюристском поведении Хрущева. Меж тем доставка в Турцию не то что ракет средней дальности, но даже просто войск большой европейской державой автоматом стала бы казусом белли для хоть какого российского правителя от Екатерины Величавой до Николая II. В итоге соглашения меж Хрущевым и Кеннеди в обмен на вывод с Кубы русских баллистических ракет и бомбардировщиков Ил-28 америкосы официально пообещали не нападать на Кубу. А по требованию Кеннеди, страстно желавшего «сохранить лицо» перед очередными президентскими выборами, вывод ракет «Юпитер» и «Тор» из Европы и Турции прошел в первой половине 1963 г. без особенной огласки. Ракеты PGM-19 Jupiter хранились на складах на местности США до 1975 г. включительно.

На базе ракеты PGM-19 Jupiter компанией «Chrysler Corporation» был сотворен четырехступный ракетоноситель «Juno II». Ракета PGM-19 Jupiter являлась первой ступенью. Еще три верхние ступени комплектовались пороховыми движками и устанавливались на приборном отсеке ракеты PGM-19 Jupiter под особым обтекателем. «Juno II» использовалась для вывода на орбиту искусственного спутника Земли «Explorer 1» и для отправки к Луне и другим небесным телам аппаратов «Пионер». 1-ый пуск ракетоносителя «Juno II» с полезной нагрузкой был произведен 6 декабря 1958 г. Всего в 1958-1961 гг. с мыса Канаверал запущено 10 ракетоносителей «Juno II», из которых 4 запуска были признаны стопроцентно успешными.

Тактико-технические свойства ракеты PGM-19 Jupiter

Длина, м 18,3

Поперечник, м 2,69

Стартовый вес, т 49,9

Тяга мотора, т 67,5

Время работы мотора, с 150

Дальность стрельбы наибольшая, км 2700-3100

Высота полета наибольшая, км 720

Скорость полета наибольшая, м/с около 4440

КВО, м. 3600

Цена ракеты, тыс. баксов 480

На головной части применялась абляционная (выгорающая) пластмасса заместо теплопоглощающего покрытия. Снутри головной части находился движок твердого горючего, который употреблялся заместо вспомогательных движков, как у других баллистических ракет, для регулировки скорости ее полета после отделения с точностью ±0,3 м/с. Потом, при входе в плотные слои атмосферы, боевая часть ракеты отделялась от мотора и системы наведения. Способ абляции, использовавшийся для защиты головной части ракеты PGM-19 Jupiter от аэродинамического нагрева, обеспечил решение проблемы входа в плотные слои атмосферы, с которой встречаются все ракеты среднего и далекого деяния, и явился значимым техническим достижением. Потом способ абляции отыскал внедрения и на других американских ракетах. Ракеты PGM-19 Jupiter оснащались боевыми частями МК-3 с ядерным зарядом W-49. Вес ядерного заряда 744-762 кг, длина 1440 мм, поперечник 500 мм, мощность 1,4 Мт.

1-ый запуск ракеты PGM-19 Jupiter состоялся 20 сентября 1956 г. с мыса Канаверал. Он оказался плохим. Ракета пролетела около 1000 м. 2-ой запуск также завершился неудачей. Только при 3-ем пуске 31 мая 1957 г. ракета достигнула дальности 2780 км. Всего до июля 1958 г. проведено 38 испытательных пусков с разными целями, из которых 29 были признаны успешными либо отчасти успешными. В особенности много неудач было при проведении первой серии испытаний. По началу у представителей заказчика даже появились суровые опаски за судьбу проекта. Но спустя год после первого старта конструкторам в главном удалось совладать с техническими трудностями. Еще до решения о принятии ракеты PGM-19 Jupiter на вооружение (принята она была летом 1958 г.), 15 января 1958 г. началось формирование 864-й эскадрильи стратегических ракет, а чуток позднее очередной - 865-й эскадрильи. После основательной подготовки, включавшей проведение учебно-боевого запуска со штатной техники на местности полигона, эскадрильи перебросили в Италию (база Джоя, 30 ракет) и Турцию (база Тигли, 15 ракет). Ракеты PGM-19 Jupiter были нацелены на важные объекты на местности Европейской части СССР.

Рассказ о Карибском упадке выходит за рамки нашей работы. Все же нельзя не возмутиться заявлениям, изготовленным после 1990 г. очевидно, нашими политиками об авантюристском поведении Хрущева. Меж тем доставка в Турцию не то что ракет средней дальности, но даже просто войск большой европейской державой автоматом стала бы казусом белли для хоть какого российского правителя от Екатерины Величавой до Николая II. В итоге соглашения меж Хрущевым и Кеннеди в обмен на вывод с Кубы русских баллистических ракет и бомбардировщиков Ил-28 америкосы официально пообещали не нападать на Кубу. А по требованию Кеннеди, страстно желавшего «сохранить лицо» перед очередными президентскими выборами, вывод ракет «Юпитер» и «Тор» из Европы и Турции прошел в первой половине 1963 г. без особенной огласки. Ракеты PGM-19 Jupiter хранились на складах на местности США до 1975 г. включительно.

На базе ракеты PGM-19 Jupiter компанией «Chrysler Corporation» был сотворен четырехступный ракетоноситель «Juno II». Ракета PGM-19 Jupiter являлась первой ступенью. Еще три верхние ступени комплектовались пороховыми движками и устанавливались на приборном отсеке ракеты PGM-19 Jupiter под особым обтекателем. «Juno II» использовалась для вывода на орбиту искусственного спутника Земли «Explorer 1» и для отправки к Луне и другим небесным телам аппаратов «Пионер». 1-ый пуск ракетоносителя «Juno II» с полезной нагрузкой был произведен 6 декабря 1958 г. Всего в 1958-1961 гг. с мыса Канаверал запущено 10 ракетоносителей «Juno II», из которых 4 запуска были признаны стопроцентно успешными.

Тактико-технические свойства ракеты PGM-19 Jupiter

Длина, м 18,3

Поперечник, м 2,69

Стартовый вес, т 49,9

Тяга мотора, т 67,5

Время работы мотора, с 150

Дальность стрельбы наибольшая, км 2700-3100

Высота полета наибольшая, км 720

Скорость полета наибольшая, м/с около 4440

КВО, м. 3600

Цена ракеты, тыс. баксов 480

Источник: dogswar.ru

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.