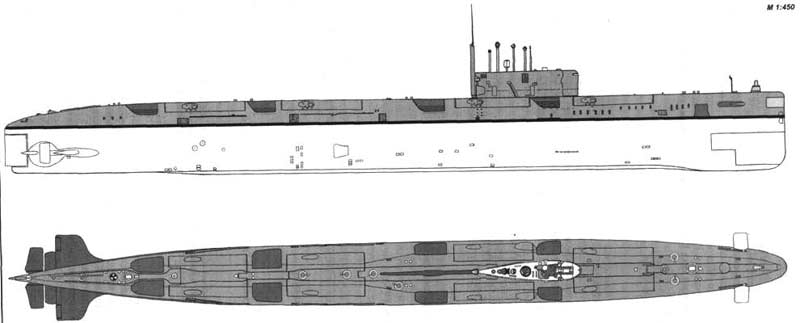

Подводная лодка проекта 675 (СССР)

В США, после того, как в ноябре 1960 г. был принят на вооружение комплекс БР «Polaris A1», энтузиазм к КР как к стратегическому оружию потух. Как средство борьбы с надводными кораблями они также не много заинтересовывали янки, имевших сильную палубную авиацию. В нашей стране дело обстояло по другому. По целому ряду обстоятельств ей начали находить кандидатуру, одной из которых и стали КР. Таковой подход почти во всем определялся взорами Н.С. Хрущева на вопросы развития ВМФ. Он считал, что самолет морально устарел, и что ракетное орудие будет еще более действенным средством ведения войны на море.

В США, после того, как в ноябре 1960 г. был принят на вооружение комплекс БР «Polaris A1», энтузиазм к КР как к стратегическому оружию потух. Как средство борьбы с надводными кораблями они также не много заинтересовывали янки, имевших сильную палубную авиацию. В нашей стране дело обстояло по другому. По целому ряду обстоятельств ей начали находить кандидатуру, одной из которых и стали КР. Таковой подход почти во всем определялся взорами Н.С. Хрущева на вопросы развития ВМФ. Он считал, что самолет морально устарел, и что ракетное орудие будет еще более действенным средством ведения войны на море.

Если БР, снаряженные СБЧ, могли с фуррором употребляться для нанесения ударов по береговым объектам, то для борьбы с передвигающимися морскими целями они не достаточно годились. Сначала, из-за трудности обеспечения целеуказания и наведения боевой части на конечном участке линии движения полета, в том числе, и при использовании МКРЦ «Легенда». Вкупе с тем, сама по себе мысль оказалась так симпатичной, что в нашей стране с середины 60-х по конец 70-х годов прошедшего столетия ее пробовали воплотить в комплексе Д-5 с ракетой Р-27К. Хотя результаты его испытаний сочли успешными, заказчик данной системой вооружения не заинтересовался.

В нашей стране, создавая лодочный ПКРК первого поколения, делему целеуказания решили за счет использования морской разведывательной авиации (потом, за счет уже упоминавшейся МКРЦ «Легенда»), а делему наведения – за счет использования телеуправления и радиолокационной головки самонаведения. В процессе развития российских противокорабельных ракетных комплексов оперативного предназначения целеуказание так и не удалось обеспечить радиотехническими средствами носителя.

В западных ПКРК, находившихся на вооружении подводных лодок, данную делему решили, приемущественно, за счет сравнимо маленькой дальности полета ракет и совершенства самих радиотехнических средств. Вероятные ошибки в рассредотачивании целей полностью компенсировались массированным применением ракет. Стоит отметить, что забугорные ПКРК, обычно, были универсальны по носителям. Данное событие позволяло использовать палубную либо базисную авиацию не только лишь для нанесения ударов по корабельным группировкам противника, да и для ведения разведки в интересах других носителей – надводных кораблей и подводных лодок. Невзирая на тривиальный прогресс в развитии технологий, неувязка избирательного наведения ПКР на цели во время нанесения удара по большой корабельной группировке и в текущее время остается тяжело разрешимой задачей, в особенности в критериях внедрения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В 50-х годах прошедшего столетия о неодолимых препятствиях старались не мыслить, и управление Русского Союза лицезрело в ПКР реальную возможность заслуги паритета с ВМС США. Числилось, что конкретно они станут более действенным средством борьбы с авианосными соединениями возможного противника, составлявшими базу ударной мощи его флота. В первом квартале 1956 г. (т.е. за три года до принятия на вооружение П-5) в ОКБ-52 в деятельном порядке начались работы над самонаводящимся самолетом-снарядом, получившем литерное обозначение П-6. Предполагалось, что он будет являться модификацией П-5, снаряженной радиолокационной головкой самонаведения и новейшей БСУ. Инициативу ОКБ-52 поначалу поддержал управляющий ЦКБ-18 П.П. Пустынцев, а потом и Главком ВМФ.

Как следствие, 17 августа 1956 г. вышло постановление Правительства, предусматривавшее создание 2-ух противокорабельных ракетных комплексов с самолетами-снарядами П-35 и П-6. 1-ый был должен стоять на вооружении надводных кораблей и частей береговой обороны, а 2-ой – на вооружении лодок-носителей комплекса П-5. Фактически последнее требование и предназначило конструктивные особенности каждой из этих ракет. Вначале предполагалось получить П-6 обычным внедрением на П-5 радиолокационной головки самонаведения. С целью испытаний был построен самолет-снаряд П-5РГ. Кроме головки самонаведения он имел новейшую БСУ. А именно, автопилот макета получил доплеровский измеритель пути и сноса. Не считая того, заместо барометрического был применен радиовысотомер, дозволявший более точно поддерживать заданную высоту полета самолета-снаряда.

Но уже после первых испытаний стало естественным, что обеспечить П-6 действенное боевое внедрение, ограничившись только этими инновациями, фактически нереально. С одной стороны, радиотехнические корабельные средства не разрешали обнаруживать цели на дистанции, равной дальности ее полета. С другой стороны, даже значимым образом модернизированная БСУ этого самолета-снаряда не обеспечивала требуемой точности стрельбы, и в момент выхода на заданную дальность цель могла не попасть в сектор обзора головки самонаведения. Таким образом, неувязка обеспечения целеуказания стала одной из главных в процессе разработки первого лодочного ПКРК. Для ее разрешения, П.П. Пустынцев и В.Н. Челомей поначалу предложили расположить на каждом из носителей этого комплекса один либо два компактных беспилотных самолета-разведчика. По габаритам эти аппараты должны были быть меньше, чем ПКР П-6 и по два располагаться в штатном контейнере. Предполагалось, что они будут обнаруживать корабельные группировки противника и передавать информацию о них на носитель.

В процессе проведения проектных работ от использования беспилотных самолетов-разведчиков было решено отрешиться. Задачку обеспечения целеуказания возложили на особые воздушные суда берегового базирования с огромным радиусом деяния (Ту-95РЦ либо Ту-16РЦ), а задачку наблюдения за целью, уточнения координат, передачи данных на носитель и ракеты залпа – на одну из ракет этого залпа. Данное решение привело к необходимости размещения на корабле 2-ух доп (по сопоставлению с АПЛ пр. 659) антенных устройств с соответственной аппаратурой. 1-ое из них именовалось «Аргумент» и располагалось в носовой части огораживания рубки. Оно предназначалось для обоесторонней связи с ракетами залпа, поправки линии движения их полета и рассредотачивания меж ними целей. 2-ое устройство – «Успех» – служило для приема целеуказания от самолетов базисной авициии, патрулировавших в районе деяния АПЛ. Его антенный пост размещался на одном из ПМУ корабля.

В июне 1958 г. ЦКБ-18 выступило с предложением о разработке пр.675 на базе дополнений к ТТЗ на пр.659, которые вытекали из необходимости установки ПКРК П-6. Данное предложение было поддержано совместным решением ВМФ и Госкомитета Совмина по кораблестроению. Технический проект 675 ЦКБ-18 представило на утверждение в октябре 1958 г. Он был разработан под управлением П.П. Пустынцева и под наблюдением М.С. Фадеева, а потом В.Н. Иванова.

В отличие от базисного проекта АПЛ пр.675 вооружалась ПКРК П-6 (в случае необходимости стратегическими КР П-5Д) и имела восемь (а не 6) ТПК, также более длиннющий (на четыре метра) ПК за счет внедрения доп отсека, в каком располагались системы «Аргумент» и «Успех». Не считая того, корабль был должен получить ГАК «Керчь» (заместо Угасал «Арктика-М»). Вначале предполагалось, что в 2-ух носовых контейнерах будут храниться только ПКР П-6, а в 6 других – либо ракеты П-5Д, либо П-6. Во всем остальном АПЛ пр.675 повторяла макет и также была в высочайшей степени унифицирована с АПЛ пр.658 и пр.627А. Потому что к моменту принятия на вооружение ГАК «Керчь» (1967 г.) большая часть кораблей пр.675 была уже построена, их было решено оснастить теми же гидроакустическими средствами, что и АПЛ пр.659. «Штатное» гидроакустическое вооружение они получали в процессе средних ремонтов либо модернизаций. АПЛ пр. 675 была разработана ЦКБ-18 под управлением П.П. Пустынцева на базе пр. 659. Она предназначалась для нанесения ударов ПКР П-6 по передвигающимся надводным кораблям и судам противника при действиях на океанских и морских коммуникациях, также КР П-5Д по береговым объектам, размещенным в глубине местности противника.

Корабль имел двухкорпусную архитектуру, с развитыми надстройкой, огораживанием выдвижных устройств и боевой рубки. Крепкий корпус был сделан из высокоуглеродистой стали АК-25 (шириной 22-35 мм). На большей части длины он был выполнен в форме цилиндра, а в оконечностях – в виде усеченных конусов. Он делился плоскими водонепроницаемыми переборками, рассчитанными на давление 10 кг/см2 , на 10 отсеков. Легкий корпус был сделан из маломагнитной стали и облицован противогидролокационным покрытием.

ЦГБ располагались в 16 цистернах. Четыре из них являлись аварийно-балластными и служили для восстановления плавучести лодки при 3-х затопленных контейнерах. Вентиляция всех ЦГБ раздельная. Управление кингстонами и клапанами вентиляции дистанционное с помощью гидравлических приводов. На АПЛ пр. 675 были установлены (в отсеках-убежищах) три колонки аварийного продувания ЦГБ (на макете она была одна – в центральном посту). Быстродействующие клапаны этих колонок были обустроены перепускным устройством, регулирующим скорость нарастания давления в трубопроводе аварийного продувания[29*]. Замещение массы выпущенных ракет выполнялось приемом забортной воды в особые крепкие цистерны. Конструкции крепкого и внешнего корпусов были рассчитаны с учетом требований противоатомной защиты.

Схема размещения крепких транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) была, в принципе таковой же, как и у макета. Но они бьши сведены не в три, а в четыре парных блока (один блок в нос, один побортно и два – в корму от огораживания рубки). Любой из блоков подымался гидравлическими подъемниками, размещенными во 2-м, четвертом, шестом и восьмом отсеках. При этом любой из контейнеров второго блока имел свои подъемник и направляющие, проходившие по огораживанию рубки. ТПК комплектовались: системой пожаротушения; системой внутреннего орошения; системой газоанализа воздуха контейнеров; системой вентиляции, осушения, газоочистки и поддержания давления воздуха; системой подогрева; системой внешнего орошения; устройствами измерения температуры и давления, также устройствами определения уровня и наличия воды. На носовой крышке ТПК размещались особые антенна и аппаратура, позволявшие инспектировать способность к работе радиолокационного визира ракеты. Внешние поверхности ТПК сверху прикрывались обтекателями, образующими одно целое с обводами надстройки.

ПКРК П-6 (либо П-5Д) обеспечивал возможность как одиночных пусков КР из хоть какого контейнера, так и проведение 2-ух четырехракетных залпов с интервалом 12 минут. При всем этом исключалась возможность стрельбы разными типами ракет за одно всплытие лодки. 1-ый залп выполнялся из контейнеров 4-3-7-8, а 2-ой – из контейнеров 1-6-2-5. Оба залпа осуществлялись по схеме «крест на крест через блок». Интервал меж ними определялся временем предстартовой подготовки ракет второго залпа. Для старта контейнеры подымалиь на угол 15°. Подъем и стопоре- ние контейнеров, открытие, закрытие и стопорение их крышек выполнялись гидравлическими приводами. Схема старта предугадывала аварийный сброс неисправных ракет за борт с их помощью стартовых движков. ПЛ могла погрузиться на любом шаге предстартовой подготовки ракет после закрытия крышек всех контейнеров либо с открытыми крышками 3-х контейнеров.

Система управления ПКРК П-6 решала задачки управления полетом ракеты и наведения ее при помощи радиолокационного визира на цели, находящиеся как в границах геометрической видимости носителя, так и за пределами ее. В случае обнаружения нескольких целей имелась возможность их избирательного поражения методом трансляции с крылатой ракеты на ПЛ радиолокационного изображения и передачи команды с лодки на ракету о выборе цели.

Определение пеленга и дальности до цели выполнялось корабельной аппаратурой «Аргумент» по данным, получаемым от средств разведки и от навигационных средств ПЛ. Главная антенна системы «Аргумент» представляла собой пароболическую конструкцию, площадью около 10 м2 , с выступающими приблизительно на 1,5-2 м излучателями передающего тракта системы. Эта антенна располагалась в огораживании боевой рубки на поворотной мачте. В нерабочем положении антенна несколькими поочередными операциями автоматом заводилась в огораживание, а обтекатель являлся лобовой частью огораживания рубки.

В 1963-1968 гг. на ССЗ-402 (с 1966 г. СМП) и ССЗ-199 (с 1966 г. ССЗ им. Ленинского Комсомола) было выстроено 29 кораблей пр.675. В процессе использования большая часть из них прошла последующие модернизации и переоборудования: – пр.675МУ - модернизированная ПЛ (К-28) с подменой системы «Аргумент» системой «Аргон» и системы «Успех» – системой «Успех-У», разработан в 1967 г. ЛПМБ «Рубин»; – пр.675К – модернизированные ПЛ (К-47 и К-125) для испытаний комплекса «Касатка-Б» системы МКРЦ, разработан в 1969 г. ЛПМБ «Рубин»; – пр.675МК - модернизированные ПЛ (К-23, К-56, К-57, К-94, К-104, К-128, К-175, К-184 и К-189) с подменой комплекса П-6 комплексом «Базальт», системы «Аргумент» – системой «Аргон-К», также с установкой комплекса «Касатка-Б» системы МКРЦ (заместо системы целеуказания «Успех»), разработан в 1975 г. ЛПМБ «Рубин»; – пр.675МКВ – модернизированные ПЛ (К-1, К-22, К-34 и К-35) с подменой комплекса П-6 комплексом «Вулкан», системы «Аргумент» – системой «Аргон-КВ», также с установкой комплекса «Касатка-Б» системы МКРЦ (заместо системы целеуказания «Успех»), разработан в 1980 г. ЛПМБ «Рубин»; – пр.675НК- переоборудованная ПЛ (К-170) в носитель сверхмалых ПЛ, разработан в 1977 г. СПМБМ «Малахит».

АПЛ пр.675, находившаяся в данном районе, после получения боевого распоряжения на применение ракетного орудия, всплывала на перископную глубину и устанавливала связь с самолетом разведки и целеуказания, который передавал данные о надводных целях. Эти данные вводились в корабельную систему управления ПКРК. После оценки вероятности поражения поставленной задачи лодка ложилась на боевой курс, и начиналась предстартовая подготовка ПКР. Для воплощения ракетной стрельбы она всплывала в надводное положение. После подъема РК с помощью гидравлического привода на угол 15°, раскрывались крышки, выполнялся пуск и вывод на полетный режим работы маршевых движков ракет.

После всплытия АПЛ, на предстартовую подготовку ракет первого залпа требовалось три минутки. При проведении предстартовой подготовки, лодка могла оборвать ее в хоть какой момент и начать погружение с незакрытыми крышками менее чем 3-х контейнеров. Продувание предусмотренных для этих целей аварийно-балластных цистерн компенсировало утрату плавучести корабля в подводном положении при плавании с затопленными контейнерами. Стрельба осуществлялась 2-мя залпами по четыре ракеты с интервалом меж залпами 12 минут. После старта последней ракеты в рабочее положение (на 180°) разворачивалось установленное в носовой части огораживания рубки антенное устройство системы «Аргумент». Управление полетом каждой ПКР в залпе относительно плоскости стрельбы производилось одним оператором по отметкам пеленга на радиолокационном индикаторе. При достижении ракетой расчетной дальности по команде операторов врубались радиолокационные визиры и передатчики радиоканала для трансляции, приобретенной визирами инфы.

После захвата цели радиолокационным визиром ПКР, она, по команде оператора, переводилась в режим самонаведения. В случае необходимости имелась возможность избирательного поражения цели методом трансляции с ПКР на лодку радиолокационного изображения целей и передачи с корабля команды о выборе цели. После окончания режима телеуправления ПЛАРК погружалась, а ракеты спускались и на малой высоте подлетали к целям, имея с ними контакт с помощью головки самонаведения. Обеспечивалась возможность нанесения удара 12 ПКР с разных носителей. Продуктивность АПЛ пр. 675 была невелика из-за надводного старта ракет, и необходимости управлять ими в полете. Не считая того, маленькое количество ПКР в залпе и большая дальность стрельбы, делали их уязвимыми от средств ПРО противника.

В 1961-1968 гг. в Молотовске (г. Северодвинск) и Комсомольске-на-Амуре было выстроено 29 кораблей пр.675. Любопытно то, что головная лодка серии – К-175 (зав. №171) – была заложена в Комсомольске-на-Амуре, где имелся опыт постройки АПЛ пр. 659. Но первой ввели в строй К-166 (зав. №530), заказанную ССЗ-402. Разработка постройки АПЛ пр.675 была в Комсомольске-на-Амуре таковой же, как и у кораблей пр. 659: после полного формирования корпуса, они выводились из эллинга №3 и по наклонным направляющим спускались на воду, лагом к ее урезу. В Молотовске постройка велась точь-в-точь как и постройка АПЛ пр.658, и на тех же технологических «нитках» цеха №50. С началом постройки кораблей пр.675 в ЦКБ-18 под управлением П.П. Пустынцева начались проработки по пр.675М. Этот корабль был должен иметь на вооружении 10 ПКР П-6, чьи ТПК предполагалось свести в четыре блока (два кормовых строенные). В качестве главной энергетической установки на нем предполагалось использовать ЖМТ новейшей модификации. Данные работы продолжения не получили, т.к. посреди 60-х годов предпочтение стали отдавать ПКР с подводным стартом.

Главные ТТЭ Водоизмещение, т: – обычное .4450 – подводное 5760 Главные размерения, м: – длина большая 115,4 – ширина корпуса большая 9,3 – осадка средняя 7,9 Припас плавучести, % 27 Архитектурно-конструктивный тип двухкорпусный Глубина погружения, м 300 Автономность, сут 90 Экипаж, чел 104 Энергетическая установка: – тип атомная ППУ: – количество х тип (марка)ЯР 2 хВВР (ВМ-А) – суммарная термическая мощность ЯР, мВт 140 ПТУ: – количество х мощность (марка) ГТЗА, л.с. 2 х (ГТЗА-601) 17 500 – тип ТГ. подвесные – количество х мощность (марка) ТГ, кВт 2 х (ГПМ-21) 1400 – количество х тип движителей 2 хВФШ Запасные источники энергии и средства движения: – количество х мощность (марка) ДГ, кВт. 2 х 460 (М-820) – тип АБ. свинцово-кислотная (38-СМ) – количество групп АБ х частей в группе 3 х 112 – количество х мощность ГЭД на полосы вала, кВт. 2 х 450 Дальность плавания под ГЭД (со скоростью хода, уз), мили. 500 (5-6) Скорость хода, уз: – большая надводная 14 – большая подводная 23 Вооружение: Ракетное: – наименование комплекса П-5Д либо П-6 – боезапас (тип) ПКР 8 (П-5Д либо П-6) – вид старта надводный, из поднятых РК – система управления стрельбой и наведения на цель «Аргумент» – система подготовки и старта «Север Д-675» – система ЦУ по данным от самолетов. «Успех» Торпедное: – количество х калибр ТА, мм 4 (Н) х 533 – боезапас (тип) торпед 4 (53-65М либо 53-65К) – количество х калибр ТА, мм 2 (К) х 400 – боезапас (тип) торпед 6 (СЭТ-40 либо МГТ-1) – ПУТС «Ладога» Радиоэлектронное: – НК «Сила-Н-675» – астронавигационная система «Лира-11» – ГЛС-ШПС «Арктика-М» – ШПС радиального обзора МГ-10 – ГЛС миноискания «Плутоний» – Угасал ЗПС «Свияга» – Угасал ОГС «Свет-М» – ГАК «Керчь» (МГК-100) – ГИСЗ «Береста-М» (МГ-23) – РЛС «Альбатрос» (РЛК-101) – КСС «Молния» – станция опознавания «Хром-М» – СОРС «Накат-М» – эхолот НЭЛ-5 – радиопеленгатор АРП-53 либо АВП-53Р – перископ зенитный, с навигационным устройством ПЗНГ-10 – перископ ПР-14

Источник: dogswar.ru

Возможно интересно:

Читайте также:

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.