Подрывной комплект M1A2 Bangalore-Torpedo Demolition Kit (США)

По результатам боевого внедрения американской «Бангалорской торпеды» в годы 2-ой мировой войны, также в свете новейших наработок в области разработки и производства взрывчатых веществ и сотворения измененных либо и совсем новых конструкционных материалов в 1-ые послевоенные десятилетия этот эталон инженерного вооружения прошел подобающую существенную доработку. Последняя была связана в большей степени с тем, что армейских профессионалов не устраивала достаточно высочайшая взрывоопасность «торпеды», а поточнее ее взрывчатой внутренности, в критериях поражения боеприпасами стрелкового орудия на поле боя. Вся эта история началась с запроса, направленного сначала 1950-х годов Управлением начальника артиллерийско-технической службы Сухопутных войск США (Office, Chief of Ordnance) в адресок управления Арсенала Пикатинни (Picatinny Arsenal, также нередко - Пикатинни арсенал), в каком ставился вопрос о необходимости в кратчайшие сроки создать для подрывного комплекта типа M1A1 новые типы главного заряда взрывчатого вещества (ВВ) и расположенных по его краям промежных детонаторов, стойких к поражению боеприпасами стрелкового орудия, и принять потом их на снабжение.

При всем этом от профессионалов Арсенала Пикатинни, который размещен в окружении Моррис, штат Нью-Джерси, и уже в протяжении многих десятилетий является одной из огромнейших научно-исследовательских и производственных организаций, действующих в интересах Министерства Армии (Сухопутных войск) США, требовалось обеспечить обычное функционирование новых типов зарядов в критериях температур воздуха от -65 до +125 градусов по Фаренгейту, что соответствует приблизительно спектру от -53,9 до +51,7 градусов по Цельсию, также, при способности, обеспечить увеличение черт «Бангалорской торпеды». Сущность проблемы заключалась в том, что основной заряд ВВ «торпеды» типа M1A1, который представлял собой аммотол марки Amatol 80/20, по опыту боевого внедрения в годы 2-ой мировой войны и в процессе Войны в Корее 1950-1953 годов оказался достаточно чувствителен к попаданиям боеприпасов стрелкового орудия, а промежные детонаторы, которые представляли собой шашки из упрессованного тротила, имели в этом плане и совсем очень высшую чувствительность.

«Поэтому сначала речь шла о необходимости создать замену упрессованному тротилу, - подчеркивается в отчете «Разработка улучшенного заряда взрывчатого вещества для «Бангалорской торпеды» типа M1A1 и удлиненного подрывного заряда «Змея» типа M3», приготовленном в июле 1956 года Юджином Мюрреем и Стэнли Лоуэллом из Лаборатории боеприпасов имени Самуэля Фельтмана, подчиненной Арсеналу Пикатинни. - Также было разумеется, что так как заряд аммотол 80/20 отличается сложностью снаряжания, очень гигроскопичен и отличается низкой скоростью детонации, возможно, целенаправлено создать и новый центральный заряд». Спецы Арсенала Пикатинни сначало решили использовать в качестве нового главного заряда ВВ заряд типа «Композиция A-3», а в качестве промежного детонатора - типа «Композиция B» (буковка латинская). Но в декабре 1953 года из Управления начальника артиллерийско-технической службы СВ США поступило указание дополнительно изучить возможность использования в главном заряде «торпеды» типа M1A1 к тому же литого тротила.

По результатам боевого внедрения американской «Бангалорской торпеды» в годы 2-ой мировой войны, также в свете новейших наработок в области разработки и производства взрывчатых веществ и сотворения измененных либо и совсем новых конструкционных материалов в 1-ые послевоенные десятилетия этот эталон инженерного вооружения прошел подобающую существенную доработку. Последняя была связана в большей степени с тем, что армейских профессионалов не устраивала достаточно высочайшая взрывоопасность «торпеды», а поточнее ее взрывчатой внутренности, в критериях поражения боеприпасами стрелкового орудия на поле боя. Вся эта история началась с запроса, направленного сначала 1950-х годов Управлением начальника артиллерийско-технической службы Сухопутных войск США (Office, Chief of Ordnance) в адресок управления Арсенала Пикатинни (Picatinny Arsenal, также нередко - Пикатинни арсенал), в каком ставился вопрос о необходимости в кратчайшие сроки создать для подрывного комплекта типа M1A1 новые типы главного заряда взрывчатого вещества (ВВ) и расположенных по его краям промежных детонаторов, стойких к поражению боеприпасами стрелкового орудия, и принять потом их на снабжение.

При всем этом от профессионалов Арсенала Пикатинни, который размещен в окружении Моррис, штат Нью-Джерси, и уже в протяжении многих десятилетий является одной из огромнейших научно-исследовательских и производственных организаций, действующих в интересах Министерства Армии (Сухопутных войск) США, требовалось обеспечить обычное функционирование новых типов зарядов в критериях температур воздуха от -65 до +125 градусов по Фаренгейту, что соответствует приблизительно спектру от -53,9 до +51,7 градусов по Цельсию, также, при способности, обеспечить увеличение черт «Бангалорской торпеды». Сущность проблемы заключалась в том, что основной заряд ВВ «торпеды» типа M1A1, который представлял собой аммотол марки Amatol 80/20, по опыту боевого внедрения в годы 2-ой мировой войны и в процессе Войны в Корее 1950-1953 годов оказался достаточно чувствителен к попаданиям боеприпасов стрелкового орудия, а промежные детонаторы, которые представляли собой шашки из упрессованного тротила, имели в этом плане и совсем очень высшую чувствительность.

«Поэтому сначала речь шла о необходимости создать замену упрессованному тротилу, - подчеркивается в отчете «Разработка улучшенного заряда взрывчатого вещества для «Бангалорской торпеды» типа M1A1 и удлиненного подрывного заряда «Змея» типа M3», приготовленном в июле 1956 года Юджином Мюрреем и Стэнли Лоуэллом из Лаборатории боеприпасов имени Самуэля Фельтмана, подчиненной Арсеналу Пикатинни. - Также было разумеется, что так как заряд аммотол 80/20 отличается сложностью снаряжания, очень гигроскопичен и отличается низкой скоростью детонации, возможно, целенаправлено создать и новый центральный заряд». Спецы Арсенала Пикатинни сначало решили использовать в качестве нового главного заряда ВВ заряд типа «Композиция A-3», а в качестве промежного детонатора - типа «Композиция B» (буковка латинская). Но в декабре 1953 года из Управления начальника артиллерийско-технической службы СВ США поступило указание дополнительно изучить возможность использования в главном заряде «торпеды» типа M1A1 к тому же литого тротила.

А еще чуток позднее, когда тесты с «торпедами» в арсенале уже были начаты, сверху поступило новое указание - включить в работу к тому же удлиненный подрывной заряд «Змея» типа M3, который имел те же проблемы с детонацией от попадания в него боеприпасов стрелкового орудия. Вобщем, так как неувязка с подрывными зарядами М3 была схожа той, что имела место в случае с подрывными комплектами M1A1, то спецы арсенала решили не заморачиваться и провели тесты только с «Бангалорскими торпедами», экстраполировав приобретенные результаты на взрывоопасных «Змей». Тесты проводились последующим образом. «Торпеду» клали горизонтально на платформу, установленную на земле, после этого начинали ее обстрел разными типами боеприпасов. Прицеливание производилось в точки, отстоящие на 2 дюйма (5,08 см) и 15 дюймов (38,1 см) от каждого из обоих концов «торпеды». Подрыв и полное ликвидирование «торпеды» засчитывалось как «детонация» («подрыв»), а возникновение дыма - как «дым». При этом тесты проводились для 3-х температурных режимов: -65 градусов по Фаренгейту (-53,9 градусов С), +160 градусов по Фаренгейту (+71,1 градусов С) и стандартная температура окружающего воздуха (какая непосредственно, в отчете не уточняется).

В итоге испытаний были получены последующие данные:

- основной заряд типа «Композиция В» не сдетонировал при 22 попаданиях пуль 30-го калибра (7,62 мм) и при 38 попаданиях пуль 50-го калибра (12,7 мм);

- основной заряд из литого тротила не сдетонировал при 10 попаданиях пуль 30-го калибра и при 26 попаданиях пуль 50-го калибра, но в 3 из 6 попаданий пуль 50-го калибра при температуре -53,9 градусов был увиден дым;

- в свою очередь стандартный основной заряд «торпеды» типа M1A1 не сдетонировал при 22 попаданиях пуль 30-го калибра и при 38 попаданиях пуль 50-го калибра, но в 3 из 6 попаданий пуль 50-го калибра при температуре -53,9 градусов был также увиден дым

- промежный детонирующий заряд типа «Композиция А-3» не сдетонировал при 55 попаданиях пуль 30-го калибра, при 83 попаданиях пуль 50-го калибра, при 6 попаданиях бронебойных и при 6 попаданиях бронебойно-зажигательных трассирующих пуль 50-го калибра, показав таким образом лучшие результаты;

- а вот стандартный промежный детонирующий заряд «торпеды» типа M1A1 оказался, мягко скажем, не на высоте - он сдетонировал в 13 из 45 попаданиях пуль 30-го калибра и в 34 из 53 попаданиях пуль 50-го калибра.

В общем, результаты проведенных испытаний сладкоречиво гласили сами за себя, пояснений никаких в этом плане не требовалось. По сути, тесты можно было на этом и прекращать, но спецы из Арсенала Пикатинни и Форт-Нокса провели еще ряд других тестов, целью которых сейчас было очень точно оценить боевой потенциал «Бангалорской торпеды» в 3-х вариантах ее выполнения - стандартном M1A1 со старенькыми зарядами и 2-ух новых с новыми главным и промежными детонирующими зарядами. В процессе первого из таких тестов изучался нрав урона, наносимого взрывом одной «торпеды» заграждению из колющейся проволоки, а в процессе другого - сколько мин в выставленном минном поле будет в итоге такового взрыва обезврежено. Раздельно южноамериканскими армейскими спецами были исследованы вопросы относительно того, какую воронку после взрыва оставляют эти три варианта «Бангалорской торпеды» и как велика скорость детонации зарядов при использовании различных взрывателей.

А еще чуток позднее, когда тесты с «торпедами» в арсенале уже были начаты, сверху поступило новое указание - включить в работу к тому же удлиненный подрывной заряд «Змея» типа M3, который имел те же проблемы с детонацией от попадания в него боеприпасов стрелкового орудия. Вобщем, так как неувязка с подрывными зарядами М3 была схожа той, что имела место в случае с подрывными комплектами M1A1, то спецы арсенала решили не заморачиваться и провели тесты только с «Бангалорскими торпедами», экстраполировав приобретенные результаты на взрывоопасных «Змей». Тесты проводились последующим образом. «Торпеду» клали горизонтально на платформу, установленную на земле, после этого начинали ее обстрел разными типами боеприпасов. Прицеливание производилось в точки, отстоящие на 2 дюйма (5,08 см) и 15 дюймов (38,1 см) от каждого из обоих концов «торпеды». Подрыв и полное ликвидирование «торпеды» засчитывалось как «детонация» («подрыв»), а возникновение дыма - как «дым». При этом тесты проводились для 3-х температурных режимов: -65 градусов по Фаренгейту (-53,9 градусов С), +160 градусов по Фаренгейту (+71,1 градусов С) и стандартная температура окружающего воздуха (какая непосредственно, в отчете не уточняется).

В итоге испытаний были получены последующие данные:

- основной заряд типа «Композиция В» не сдетонировал при 22 попаданиях пуль 30-го калибра (7,62 мм) и при 38 попаданиях пуль 50-го калибра (12,7 мм);

- основной заряд из литого тротила не сдетонировал при 10 попаданиях пуль 30-го калибра и при 26 попаданиях пуль 50-го калибра, но в 3 из 6 попаданий пуль 50-го калибра при температуре -53,9 градусов был увиден дым;

- в свою очередь стандартный основной заряд «торпеды» типа M1A1 не сдетонировал при 22 попаданиях пуль 30-го калибра и при 38 попаданиях пуль 50-го калибра, но в 3 из 6 попаданий пуль 50-го калибра при температуре -53,9 градусов был также увиден дым

- промежный детонирующий заряд типа «Композиция А-3» не сдетонировал при 55 попаданиях пуль 30-го калибра, при 83 попаданиях пуль 50-го калибра, при 6 попаданиях бронебойных и при 6 попаданиях бронебойно-зажигательных трассирующих пуль 50-го калибра, показав таким образом лучшие результаты;

- а вот стандартный промежный детонирующий заряд «торпеды» типа M1A1 оказался, мягко скажем, не на высоте - он сдетонировал в 13 из 45 попаданиях пуль 30-го калибра и в 34 из 53 попаданиях пуль 50-го калибра.

В общем, результаты проведенных испытаний сладкоречиво гласили сами за себя, пояснений никаких в этом плане не требовалось. По сути, тесты можно было на этом и прекращать, но спецы из Арсенала Пикатинни и Форт-Нокса провели еще ряд других тестов, целью которых сейчас было очень точно оценить боевой потенциал «Бангалорской торпеды» в 3-х вариантах ее выполнения - стандартном M1A1 со старенькыми зарядами и 2-ух новых с новыми главным и промежными детонирующими зарядами. В процессе первого из таких тестов изучался нрав урона, наносимого взрывом одной «торпеды» заграждению из колющейся проволоки, а в процессе другого - сколько мин в выставленном минном поле будет в итоге такового взрыва обезврежено. Раздельно южноамериканскими армейскими спецами были исследованы вопросы относительно того, какую воронку после взрыва оставляют эти три варианта «Бангалорской торпеды» и как велика скорость детонации зарядов при использовании различных взрывателей.

Для испытаний «колючкой» спецы Арсенала Пикатинни соорудили заграждение длиной 9,14 м и глубиной 6,1 м, натянув вручную двойные нити колющейся проволоки на расстоянии 61 см друг от друга в глубину (эталон сечения проволоки - №12). Таким образом, в глубину заграждение насчитывало 11 рядов «колючки», а в высоту -4 ряда на расстоянии 46 см друг от друга. При всем этом «Бангалорские торпеды» укладывались на сухую каменистую почву, на расстоянии 91 см от нижней проволочной нити и перпендикулярно натянутой проволоке. В итоге испытаний были получены последующие результаты: «торпеды» типа M1A2 в 5 тестах разорвали 73 двойных нити колющейся проволоки, «торпеды» с литым тротилом в качестве главного заряда - 68 двойных нитей, а «старушки» M1A1 - только 65 нитей. Правда, подобные тесты, проводившиеся в Форт-Ноксе, как указывается в отчете, «не показали какой-нибудь приметной эффективности» «торпед» типа М1А2 над «торпедами» типа M1A1. Вобщем, создатели отчета особо обмолвились при всем этом, что, хотя полевые тесты в Форт-Ноксе никакой приметной различия в этом плане не нашли, испытательные мощи Арсенала Пикатинни все таки специально «заточены» под то, чтоб выполнить кропотливые количественные измерения тех либо других процессов. В общем, как говорится, наука-наукой, а реальный бой - это реальный бой.

В свою очередь в Форт-Ноксе провели проверку 2-ух типов «Бангалорских торпед» и «Змей» - улучшенных и стандартных (соответственно M1A2 против M1A1 и M3A1 против M3) - минами, зачем были устроены заграждения с противопехотными и противотанковыми минами. Результаты испытаний проявили, что в сухой почве «торпеды» типа M1A2 убили 90% всех противопехотных и противотанковых мин в полосе шириной 2,44 м и 78,2% всех мин в полосе шириной 4,27 м. «Торпеды» типа M1A1 в тех же полосах убили 75% и 59,5% мин соответственно. Во увлажненной почве результаты оказались достаточно противоречивыми: M1A2 - уничтожено 93,5% всех мин в полосе шириной 1,52 м и 72,8% мин в полосе шириной 4,27 м, тогда как у M1A1 характеристики были 56,3% и 53,2% соответственно, т.е. ужаснее, чем в сухой почве. Кстати, характеристики «Змей» были еще лучше: M3A1 в сухой почве «стерла в пыль» 100% всех мин в полосе шириной 16,76 м и 90,5% в полосе шириной 21,34 м, а во увлажненной почве - 100% мин в полосе шириной 7,62 м и 90,5% мин в полосе 18,29 м. Для «Змеи» типа M3 характеристики были, соответственно, 87,5% и 81,5% для сухой земли и 84% и 74,5% - для увлажненной.

Что касается проверки «на кратеры», то в процессе тестов, проведенных в Арсенале Пикатинни, выяснилось, что наибольшую по размерам воронку оставляет после взрыва «торпеда» типа M1A2 - глубина воронки достигала 30,48 см, а ее объем составил практически 0,68 куб. м. Стандартная «торпеда» типа M1A1 оставила воронки глубиной максимум 20,32 см и объемом 0,34 куб. м, а «торпеда» с главным зарядом из литого тротила оставила воронки глубиной до 8 дюймов и объемом до 0,45 куб. м. Но успехи в «рытье кратеров», в реальности, были не так плохи, как это может показаться неискушенному читателю. Все дело в том, что величина воронки самым конкретным образом сказывается на способностях «торпед» уничтожать мины: чем больше и поглубже «кратер», тем эффективнее будет расчищено минное поле.

Огромным сюрпризом для американских военных «спецов» оказалось то, что при использовании детонирующего шнура марки №60, обернутого вокруг соответственного конца «торпеды», 8 из 10 улучшенных «торпед» с промежным детонатором типа «Композиция А-3» и 3 из 5 «торпед» типа M1A1 «ушли в несознанку», т.е., проще говоря, не сдетонировали! При этом в обыденных, стандартных, а не каких-либо там критических температурных критериях окружающего воздуха. Кстати, при температуре -65 градусов по Фаренгейту (-53,9 градусов С) не взорвались 4 из 7 улучшенных «торпед», что тоже, как говорится, очень показательно. Вобщем, появились проблемы и с детонирующим шнуром марки №45: с ним не сработали по три «торпеды» старенького и нового типов. Случись такое в бою, и утраты американской Армии могли бы быть очень существенными: как в личном составе, так и, что еще ужаснее, в темпах пришествия.

Для испытаний «колючкой» спецы Арсенала Пикатинни соорудили заграждение длиной 9,14 м и глубиной 6,1 м, натянув вручную двойные нити колющейся проволоки на расстоянии 61 см друг от друга в глубину (эталон сечения проволоки - №12). Таким образом, в глубину заграждение насчитывало 11 рядов «колючки», а в высоту -4 ряда на расстоянии 46 см друг от друга. При всем этом «Бангалорские торпеды» укладывались на сухую каменистую почву, на расстоянии 91 см от нижней проволочной нити и перпендикулярно натянутой проволоке. В итоге испытаний были получены последующие результаты: «торпеды» типа M1A2 в 5 тестах разорвали 73 двойных нити колющейся проволоки, «торпеды» с литым тротилом в качестве главного заряда - 68 двойных нитей, а «старушки» M1A1 - только 65 нитей. Правда, подобные тесты, проводившиеся в Форт-Ноксе, как указывается в отчете, «не показали какой-нибудь приметной эффективности» «торпед» типа М1А2 над «торпедами» типа M1A1. Вобщем, создатели отчета особо обмолвились при всем этом, что, хотя полевые тесты в Форт-Ноксе никакой приметной различия в этом плане не нашли, испытательные мощи Арсенала Пикатинни все таки специально «заточены» под то, чтоб выполнить кропотливые количественные измерения тех либо других процессов. В общем, как говорится, наука-наукой, а реальный бой - это реальный бой.

В свою очередь в Форт-Ноксе провели проверку 2-ух типов «Бангалорских торпед» и «Змей» - улучшенных и стандартных (соответственно M1A2 против M1A1 и M3A1 против M3) - минами, зачем были устроены заграждения с противопехотными и противотанковыми минами. Результаты испытаний проявили, что в сухой почве «торпеды» типа M1A2 убили 90% всех противопехотных и противотанковых мин в полосе шириной 2,44 м и 78,2% всех мин в полосе шириной 4,27 м. «Торпеды» типа M1A1 в тех же полосах убили 75% и 59,5% мин соответственно. Во увлажненной почве результаты оказались достаточно противоречивыми: M1A2 - уничтожено 93,5% всех мин в полосе шириной 1,52 м и 72,8% мин в полосе шириной 4,27 м, тогда как у M1A1 характеристики были 56,3% и 53,2% соответственно, т.е. ужаснее, чем в сухой почве. Кстати, характеристики «Змей» были еще лучше: M3A1 в сухой почве «стерла в пыль» 100% всех мин в полосе шириной 16,76 м и 90,5% в полосе шириной 21,34 м, а во увлажненной почве - 100% мин в полосе шириной 7,62 м и 90,5% мин в полосе 18,29 м. Для «Змеи» типа M3 характеристики были, соответственно, 87,5% и 81,5% для сухой земли и 84% и 74,5% - для увлажненной.

Что касается проверки «на кратеры», то в процессе тестов, проведенных в Арсенале Пикатинни, выяснилось, что наибольшую по размерам воронку оставляет после взрыва «торпеда» типа M1A2 - глубина воронки достигала 30,48 см, а ее объем составил практически 0,68 куб. м. Стандартная «торпеда» типа M1A1 оставила воронки глубиной максимум 20,32 см и объемом 0,34 куб. м, а «торпеда» с главным зарядом из литого тротила оставила воронки глубиной до 8 дюймов и объемом до 0,45 куб. м. Но успехи в «рытье кратеров», в реальности, были не так плохи, как это может показаться неискушенному читателю. Все дело в том, что величина воронки самым конкретным образом сказывается на способностях «торпед» уничтожать мины: чем больше и поглубже «кратер», тем эффективнее будет расчищено минное поле.

Огромным сюрпризом для американских военных «спецов» оказалось то, что при использовании детонирующего шнура марки №60, обернутого вокруг соответственного конца «торпеды», 8 из 10 улучшенных «торпед» с промежным детонатором типа «Композиция А-3» и 3 из 5 «торпед» типа M1A1 «ушли в несознанку», т.е., проще говоря, не сдетонировали! При этом в обыденных, стандартных, а не каких-либо там критических температурных критериях окружающего воздуха. Кстати, при температуре -65 градусов по Фаренгейту (-53,9 градусов С) не взорвались 4 из 7 улучшенных «торпед», что тоже, как говорится, очень показательно. Вобщем, появились проблемы и с детонирующим шнуром марки №45: с ним не сработали по три «торпеды» старенького и нового типов. Случись такое в бою, и утраты американской Армии могли бы быть очень существенными: как в личном составе, так и, что еще ужаснее, в темпах пришествия.

Остается добавить, что «спецы» из Форт-Нокса решили заодно проверить «торпеды» типа M1A2 «на тряску»: грузовик с такими «девайсами» военные усердно погоняли по проселочным дорогам, подвергнув «торпеды» сильной тряске, ударам и вибрациям. «Торпеды» все эти «потрясные» тесты прошли непоколебимо и без утрат. По результатам этих достаточно масштабных - для такового вида инженерного вооружения - испытаний проводившими их спецами было рекомендовано использовать в улучшенной «Бангалорской торпеде» заряды «Композиция В» (основной) и «Композиция А-3» (промежный детонатор), а заряд из литого тротила рассматривать на всякий случай в качестве альтернативного варианта. Хотя, отмечу, и у нового главного заряда для M1A2 все таки нашелся недочет: он был несколько более трудоемок в снаряжении по сопоставлению с тем, что применялся на «торпеде» типа M1A1. Вобщем, в итоге на вооружение Вооруженных сил США в итоге все-же поступили подрывной набор типа M1A2 (M1A2 Bangalore-Torpedo Demolition Kit), также улучшенный удлиненный подрывной заряд «Змея» типа M3A1. В обоих в качестве главного, центрального заряда использовалась «Композиция В», а в качестве промежных детонаторов - «Композиция А-3».

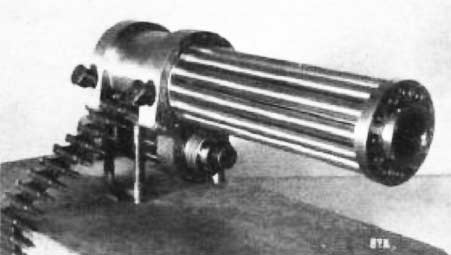

Набор M1A2 также представлял собой сборный удлиненный заряд, в конструктивном плане состоящий из 10 заполненных взрывчатым веществом железных герметично закрытых труб-секций, 10 соединительных трубчатых муфт, также наконечника, который закрепляется на фронтальном конце головной трубы-секции. Соединительные трубчатые муфты, при помощи которых отдельные трубы-секции могут соединяться в единый, большой по длине подрывной заряд, в конструктивном плане представляют собой практически отрезки труб с пружинистыми вырезами-загибами. Когда нужно соединить несколько «торпед» в одну, эти муфты надеваются поначалу на один конец трубы-секции: при надевании на последнюю пружинистые вырезы-загибы расползаются, свободно пропуская муфту и давая ей возможность «налезть» на саму трубу, но после того, как загибы упираются в кольцевой прилив, имеющиеся на оконечности трубы-секции, они защелкиваются и уже не позволяют снять муфту с «торпеды». После чего муфта аналогичным образом надевается на концевую часть другой трубы-секции.

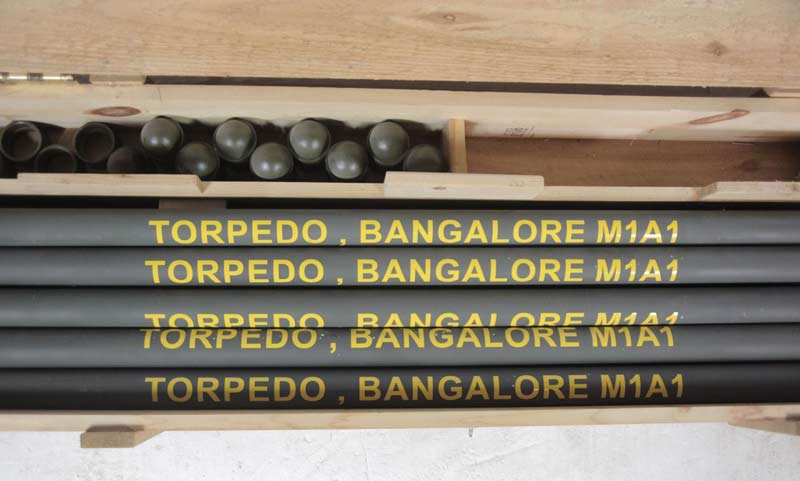

В свою очередь, наконечник, который закрепляется на фронтальном конце головной трубы-секции, практически представляет собой такую же муфту, но с пружинистыми вырезами-загибами, расположенными только с одной его стороны. 2-ая же его сторона выполнена в виде закрытого конуса, который и позволяет обеспечить возможность проталкивания всей «торпеды» через разные препятствия, такие, как, к примеру, колющаяся проволока, спираль Бруно, высочайшая травка, кустарник, песок и пр. Любая труба-секция, окрашиваемая в оливково-серый цвет и имеющая маркировку в виде обозначения типа инженерного вооружения (Torpedo, Bangalore, M1A2), имеет длину 1,52 метра и поперечник 5,41 сантиметра, при этом на обоих ее концах имеется сужение с кольцевым приливом и резьбовым запальным гнездом под адаптер-переходник M4A1.

Снутри трубы-секции располагается заряд взрывчатого вещества: посреди - основной заряд в виде бризантного взрывчатого вещества массой 4763 грамма, а по обоим концам - промежные заряды-детонаторы весом по 226 граммов каждый. Таким образом, суммарная масса взрывчатого вещества в одной трубе-секции составляет 5,215 кг либо 6,1 кг в тротиловом эквиваленте, что дает 3,44 кг взрывчатого вещества либо 4,01 кг в тротиловом эквиваленте на один метр модернизированной «торпеды». При всем этом «торпеда» может употребляться раздельно, по-секционно, либо собираться в длинноватую «торпеду» из нескольких секций: один набор позволяет сконструировать «торпеду» длиной 15,2 метра! Вобщем, обычно до такового не доходит - уж очень трудно переносить и использовать такую «трубу» по назначению в бою. К тому же буксировать такую «торпеду» с помощью техники нельзя, так как соединительные муфты на это не рассчитаны и могут просто не выдержать.

Остается добавить, что «спецы» из Форт-Нокса решили заодно проверить «торпеды» типа M1A2 «на тряску»: грузовик с такими «девайсами» военные усердно погоняли по проселочным дорогам, подвергнув «торпеды» сильной тряске, ударам и вибрациям. «Торпеды» все эти «потрясные» тесты прошли непоколебимо и без утрат. По результатам этих достаточно масштабных - для такового вида инженерного вооружения - испытаний проводившими их спецами было рекомендовано использовать в улучшенной «Бангалорской торпеде» заряды «Композиция В» (основной) и «Композиция А-3» (промежный детонатор), а заряд из литого тротила рассматривать на всякий случай в качестве альтернативного варианта. Хотя, отмечу, и у нового главного заряда для M1A2 все таки нашелся недочет: он был несколько более трудоемок в снаряжении по сопоставлению с тем, что применялся на «торпеде» типа M1A1. Вобщем, в итоге на вооружение Вооруженных сил США в итоге все-же поступили подрывной набор типа M1A2 (M1A2 Bangalore-Torpedo Demolition Kit), также улучшенный удлиненный подрывной заряд «Змея» типа M3A1. В обоих в качестве главного, центрального заряда использовалась «Композиция В», а в качестве промежных детонаторов - «Композиция А-3».

Набор M1A2 также представлял собой сборный удлиненный заряд, в конструктивном плане состоящий из 10 заполненных взрывчатым веществом железных герметично закрытых труб-секций, 10 соединительных трубчатых муфт, также наконечника, который закрепляется на фронтальном конце головной трубы-секции. Соединительные трубчатые муфты, при помощи которых отдельные трубы-секции могут соединяться в единый, большой по длине подрывной заряд, в конструктивном плане представляют собой практически отрезки труб с пружинистыми вырезами-загибами. Когда нужно соединить несколько «торпед» в одну, эти муфты надеваются поначалу на один конец трубы-секции: при надевании на последнюю пружинистые вырезы-загибы расползаются, свободно пропуская муфту и давая ей возможность «налезть» на саму трубу, но после того, как загибы упираются в кольцевой прилив, имеющиеся на оконечности трубы-секции, они защелкиваются и уже не позволяют снять муфту с «торпеды». После чего муфта аналогичным образом надевается на концевую часть другой трубы-секции.

В свою очередь, наконечник, который закрепляется на фронтальном конце головной трубы-секции, практически представляет собой такую же муфту, но с пружинистыми вырезами-загибами, расположенными только с одной его стороны. 2-ая же его сторона выполнена в виде закрытого конуса, который и позволяет обеспечить возможность проталкивания всей «торпеды» через разные препятствия, такие, как, к примеру, колющаяся проволока, спираль Бруно, высочайшая травка, кустарник, песок и пр. Любая труба-секция, окрашиваемая в оливково-серый цвет и имеющая маркировку в виде обозначения типа инженерного вооружения (Torpedo, Bangalore, M1A2), имеет длину 1,52 метра и поперечник 5,41 сантиметра, при этом на обоих ее концах имеется сужение с кольцевым приливом и резьбовым запальным гнездом под адаптер-переходник M4A1.

Снутри трубы-секции располагается заряд взрывчатого вещества: посреди - основной заряд в виде бризантного взрывчатого вещества массой 4763 грамма, а по обоим концам - промежные заряды-детонаторы весом по 226 граммов каждый. Таким образом, суммарная масса взрывчатого вещества в одной трубе-секции составляет 5,215 кг либо 6,1 кг в тротиловом эквиваленте, что дает 3,44 кг взрывчатого вещества либо 4,01 кг в тротиловом эквиваленте на один метр модернизированной «торпеды». При всем этом «торпеда» может употребляться раздельно, по-секционно, либо собираться в длинноватую «торпеду» из нескольких секций: один набор позволяет сконструировать «торпеду» длиной 15,2 метра! Вобщем, обычно до такового не доходит - уж очень трудно переносить и использовать такую «трубу» по назначению в бою. К тому же буксировать такую «торпеду» с помощью техники нельзя, так как соединительные муфты на это не рассчитаны и могут просто не выдержать.

Перед подрывом «торпеды» в запальное гнездо последней трубы-секции ввинчивается электродетонатор типа M6 с переходником-адаптером типа M4A1, после этого с неопасного расстояния сапер подает электроимпульс с подрывной станции, либо же можно подорвать «торпеду» с помощью детонирующего шнура, который обертывается вокруг задней части последней трубы-секции (8 колец), тогда как сам электродетонатор в данном случае крепится на 2-ой конец этого детонирующего шнура, протянутого, в свою очередь, в укрытие, где находится сапер. Сейчас южноамериканские армейские инженеры используют только детонирующий шнур типа Type I Class E. «Торпеды» типа M1A2 укладываются по 10 труб-секций в древесный ящик, вес брутто которого составляет 89,81 кг (масса незапятанной взрывчатки в ящике добивается 52,16 кг). Маркировка данного ящика по системе Министерства обороны США - MIL-B-2427, по системе ООН - 4C1.

Существует несколько вариантов официальных обозначений «торпеды» M1A2 - зависимо от используемой системы обозначений (систематизации): в согласовании с номенклатурой «Model designation» (в переводе с британского - «Обозначение изделия») она обозначается как M1A2; в согласовании с номенклатурой «Department of Defense identification code» либо DODIC («Идентификационный код Министерства обороны») - M028; в согласовании с номенклатурой «UN Serial number (code)» («Серийный номер (код) ООН») - 0034, а вот в согласовании с номенклатурой «National Stock No» либо NSN («Общенациональный складской номер») она не имеет никакого обозначения совсем.

Броско, что сначала 1990-х годов Министерство обороны США провело так именуемые тесты на штабелирование стандартного древесного ящика типа MIL-B-2427 (фабричный №9216100) с самой «Бангалорской торпедой» типа M1A2 (фабричный №8863370) и с ее массогабаритными и содержательными, со взрывчаткой, имитаторами, по результатам которых был готов соответственный отчет. Последний составлен Фрэнком Снижеком (Frank M. Sniezek) и датирован 7 сентября 1993 года. Чуть раньше он был рассекречен и находится в открытом доступе в одной из американских специализированных электрических библиотек. Дальше я приведу кратко главную информацию из этого достаточно любопытного документа. Испытание проводилось на местности Арсенала Пикатинни. Конкретно за работы по организации и проведению тесты отвечало Командование вооружений, боеприпасов и хим орудия СВ США (U.S. Army Armament, Munitions and Chemical Command, сокращенно - AMCCOM). В российскей военной терминологии этот орган военного управления классифицировался ранее как «управление».

В рамках этого опыта южноамериканскими армейскими спецами был взят стандартный древесный ящик типа MIL-B-2427, который употреблялся для хранения и транспортировки комплекта подрывного заряда «Бангалорская торпеда» типа M1A2 и имел последующие массогабаритные свойства: масса - около 89,8 кг, внутренние размеры - 18,30 х 3,98 х 1,23 м, наружные размеры - 19,82 х 4,58 х 2,13 м. В испытании использовались три таких ящика, составленные вкупе и заполненные массо-габаритными имитаторами стандартного комплекта «Бангалорской торпеды»: масса ящика с таким имитатором составила 93,44 кг, что некординально, всего на 3,63 кг, превысило требуемую. В процессе рассматриваемого тесты укладочный вес (stacking weight; вес груза, который быть может уложен на угловые стойки контейнера/ящика при силе тяжести 1,8g) составил 1588,48 кг, а запланированное время тесты с таким весом - 24 часа. При этом таковой вес превосходил установленные в СВ США лимиты, которые для штабеля ящиков высотой 3,05 м составляли 1539,5 кг.

В процессе опыта также было проведено испытание незакрепленного груза (Loose Cargo Test), которое призвано имитировать движения незакрепленного грузового контейнера либо, как в рассматриваемом нами случае, ящика, в ситуации, когда он не один раз соударяется по полуэллиптической линии движения со стенами и полом четырехстороннего складского помещения либо с другим грузом (как в нашем случае). В этом испытании также были задействованы три обозначенных ящика, которые конкретно перед этим в течение 1-го часа проходили испытание на укладочный вес. В процессе тесты, проводившегося на вибрационном щите, ящики во время имитируемой тряски приподнимались в вертикальной плоскости минимум на 16 мм.

Заключительным стало испытание на падение либо ударную крепкость (Drop Test), в процессе которого ящик, прошедший ранее два ранее упомянутых тесты, сбрасывался с высоты около 1,22 м. При всем этом ящик сбрасывался по-разному: днищем и крышкой вниз, обоими боками вниз (длинноватым и маленьким), также под углом 45 градусов. При этом после испытаний по последнему сценарию с ролью массогабаритного имитатора «Бангалорской торпеды» было решено использовать для сброса ее реальный набор - сейчас испытание проводилось «с участием» всех 3-х ящиков с боевыми «торпедами». Результаты испытаний были признаны положительными, так как в процессе них не было зафиксировано никаких повреждений подрывного комплекта, которые могли бы привести к его выводу из строя либо, тем паче, вызвать его неконтролируемую детонацию.

Технические свойства подрывного комплекта M1A2 Bangalore-Torpedo Demolition Kit

Размеры секции: поперечник 0,541 м, длина 1,52 м.

Общая длина комплекта 15,2 м.

Масса ВВ 4,763 кг Композиции B4.

Масса ВВ промежного детонатора 2 шт. по 226 гр Композиции А3.

Полное количество ВВ в секции 5,215 кг.

Тротиловый эквивалент (RE) – 1,17.

Перед подрывом «торпеды» в запальное гнездо последней трубы-секции ввинчивается электродетонатор типа M6 с переходником-адаптером типа M4A1, после этого с неопасного расстояния сапер подает электроимпульс с подрывной станции, либо же можно подорвать «торпеду» с помощью детонирующего шнура, который обертывается вокруг задней части последней трубы-секции (8 колец), тогда как сам электродетонатор в данном случае крепится на 2-ой конец этого детонирующего шнура, протянутого, в свою очередь, в укрытие, где находится сапер. Сейчас южноамериканские армейские инженеры используют только детонирующий шнур типа Type I Class E. «Торпеды» типа M1A2 укладываются по 10 труб-секций в древесный ящик, вес брутто которого составляет 89,81 кг (масса незапятанной взрывчатки в ящике добивается 52,16 кг). Маркировка данного ящика по системе Министерства обороны США - MIL-B-2427, по системе ООН - 4C1.

Существует несколько вариантов официальных обозначений «торпеды» M1A2 - зависимо от используемой системы обозначений (систематизации): в согласовании с номенклатурой «Model designation» (в переводе с британского - «Обозначение изделия») она обозначается как M1A2; в согласовании с номенклатурой «Department of Defense identification code» либо DODIC («Идентификационный код Министерства обороны») - M028; в согласовании с номенклатурой «UN Serial number (code)» («Серийный номер (код) ООН») - 0034, а вот в согласовании с номенклатурой «National Stock No» либо NSN («Общенациональный складской номер») она не имеет никакого обозначения совсем.

Броско, что сначала 1990-х годов Министерство обороны США провело так именуемые тесты на штабелирование стандартного древесного ящика типа MIL-B-2427 (фабричный №9216100) с самой «Бангалорской торпедой» типа M1A2 (фабричный №8863370) и с ее массогабаритными и содержательными, со взрывчаткой, имитаторами, по результатам которых был готов соответственный отчет. Последний составлен Фрэнком Снижеком (Frank M. Sniezek) и датирован 7 сентября 1993 года. Чуть раньше он был рассекречен и находится в открытом доступе в одной из американских специализированных электрических библиотек. Дальше я приведу кратко главную информацию из этого достаточно любопытного документа. Испытание проводилось на местности Арсенала Пикатинни. Конкретно за работы по организации и проведению тесты отвечало Командование вооружений, боеприпасов и хим орудия СВ США (U.S. Army Armament, Munitions and Chemical Command, сокращенно - AMCCOM). В российскей военной терминологии этот орган военного управления классифицировался ранее как «управление».

В рамках этого опыта южноамериканскими армейскими спецами был взят стандартный древесный ящик типа MIL-B-2427, который употреблялся для хранения и транспортировки комплекта подрывного заряда «Бангалорская торпеда» типа M1A2 и имел последующие массогабаритные свойства: масса - около 89,8 кг, внутренние размеры - 18,30 х 3,98 х 1,23 м, наружные размеры - 19,82 х 4,58 х 2,13 м. В испытании использовались три таких ящика, составленные вкупе и заполненные массо-габаритными имитаторами стандартного комплекта «Бангалорской торпеды»: масса ящика с таким имитатором составила 93,44 кг, что некординально, всего на 3,63 кг, превысило требуемую. В процессе рассматриваемого тесты укладочный вес (stacking weight; вес груза, который быть может уложен на угловые стойки контейнера/ящика при силе тяжести 1,8g) составил 1588,48 кг, а запланированное время тесты с таким весом - 24 часа. При этом таковой вес превосходил установленные в СВ США лимиты, которые для штабеля ящиков высотой 3,05 м составляли 1539,5 кг.

В процессе опыта также было проведено испытание незакрепленного груза (Loose Cargo Test), которое призвано имитировать движения незакрепленного грузового контейнера либо, как в рассматриваемом нами случае, ящика, в ситуации, когда он не один раз соударяется по полуэллиптической линии движения со стенами и полом четырехстороннего складского помещения либо с другим грузом (как в нашем случае). В этом испытании также были задействованы три обозначенных ящика, которые конкретно перед этим в течение 1-го часа проходили испытание на укладочный вес. В процессе тесты, проводившегося на вибрационном щите, ящики во время имитируемой тряски приподнимались в вертикальной плоскости минимум на 16 мм.

Заключительным стало испытание на падение либо ударную крепкость (Drop Test), в процессе которого ящик, прошедший ранее два ранее упомянутых тесты, сбрасывался с высоты около 1,22 м. При всем этом ящик сбрасывался по-разному: днищем и крышкой вниз, обоими боками вниз (длинноватым и маленьким), также под углом 45 градусов. При этом после испытаний по последнему сценарию с ролью массогабаритного имитатора «Бангалорской торпеды» было решено использовать для сброса ее реальный набор - сейчас испытание проводилось «с участием» всех 3-х ящиков с боевыми «торпедами». Результаты испытаний были признаны положительными, так как в процессе них не было зафиксировано никаких повреждений подрывного комплекта, которые могли бы привести к его выводу из строя либо, тем паче, вызвать его неконтролируемую детонацию.

Технические свойства подрывного комплекта M1A2 Bangalore-Torpedo Demolition Kit

Размеры секции: поперечник 0,541 м, длина 1,52 м.

Общая длина комплекта 15,2 м.

Масса ВВ 4,763 кг Композиции B4.

Масса ВВ промежного детонатора 2 шт. по 226 гр Композиции А3.

Полное количество ВВ в секции 5,215 кг.

Тротиловый эквивалент (RE) – 1,17.

Источник: dogswar.ru

подрывной комплект, m1a2 bangalore-torpedo demolition kit, m1a2, bangalore torpedo, бангалорская торпеда

Обсудить

Возможно интересно:

Читайте также:

Комментарии (0)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.