Подводные лодки проекта 658 и 658М (СССР)

Постановление Правительства Русского Союза от 26 января 1954 г. предусматривало создание 2-ух носителей БР: ДЭПЛ пр. 629 и АПЛ пр. 658. В согласовании с ТТЗ, выданном в мае 1954 г. ГУК ВМФ, вооружение этих лодок должно было состоять из 4 БР Р-11ФМ. Проект первого корабля предписывалось создать ЦКБ-16 во главе с Н.Н. Исаниным, а второго – СКБ-143 во главе с В.Н. Перегудовым. Уже на стадии эскизного проектирования ДЭПЛ пр. 629 Н.Н. Исанин выражал колебание в необходимости вооружать обе лодки морально устаревшим комплексом. Он, а именно, писал: «Вооружение подводных лодок баллистическими ракетами с дальностью полета 250 км при достаточно глубочайшей противолодочной обороне у берегов противника, достигающей 300-400 км, не может обеспечить успешное выполнение подводной лодкой основной собственной задачки – нанесение удара по объектам в глубине местности противника».

Постановление Правительства Русского Союза от 26 января 1954 г. предусматривало создание 2-ух носителей БР: ДЭПЛ пр. 629 и АПЛ пр. 658. В согласовании с ТТЗ, выданном в мае 1954 г. ГУК ВМФ, вооружение этих лодок должно было состоять из 4 БР Р-11ФМ. Проект первого корабля предписывалось создать ЦКБ-16 во главе с Н.Н. Исаниным, а второго – СКБ-143 во главе с В.Н. Перегудовым. Уже на стадии эскизного проектирования ДЭПЛ пр. 629 Н.Н. Исанин выражал колебание в необходимости вооружать обе лодки морально устаревшим комплексом. Он, а именно, писал: «Вооружение подводных лодок баллистическими ракетами с дальностью полета 250 км при достаточно глубочайшей противолодочной обороне у берегов противника, достигающей 300-400 км, не может обеспечить успешное выполнение подводной лодкой основной собственной задачки – нанесение удара по объектам в глубине местности противника».

Точку зрения управляющего ЦКБ-16 поддержали СП. Цариц и Главком ВМФ Адмирал флота Русского Союза С.Г. Горшков. По их представлению 25 августа 1955 г. (т.е. еще до начала испытаний Р-11ФМ) Правительство Русского Союза приняло постановление, обязывавшее индустрия создать для ПЛ комплекс Д-2. Его базу составляла БР, имеющая дальность полета 400-600 км и ограниченные габариты (длину менее 12 м и поперечник 1,3 м). Принципиально отметить, что в первый раз в нашей стране выдвигалось требование создать не только лишь ракету, да и ее носитель. Они в совокупы с береговой инфраструктурой и представляли собой комплекс.

На исходном шаге работы над ним велись в ОКБ-1 НИИ-88, но в марте 1956 г. их передали в ведение вновь сформированного СКБ-385, возглавляемого В.П. Макеевым. Ракета комплекса Д-2 получила литерное обозначение Р-13. По сопоставлению со собственной предшественницей (Р-11ФМ) она имела в два раза огромную стартовую массу (13,56 против 5,52 т), но при всем этом тот же метод старта – из надводного положения лодки с подъемом на верхний срез и следующим нацеливанием. Данное событие принудило, по суждениям обеспечения требуемых характеристик остойчивости носителя, уменьшить боезапас до 3-х ракет.

Эта поправка ТТЗ безизбежно привела к затягиванию сроков разработки пр. 629 и пр. 658. Ситуация усугублялась тем, что 1 августа 1956 г. проведение работ над последним было доверено коллективу конструкторов из состава ЦКБ-18 во главе с С.Н. Ковалевым. После чего СКБ-143 сосредоточило свои усилия над АПЛ с в большей степени торпедным вооружением, а ЦКБ-18 занялось разработкой АПЛ, вооруженных БР и КР.

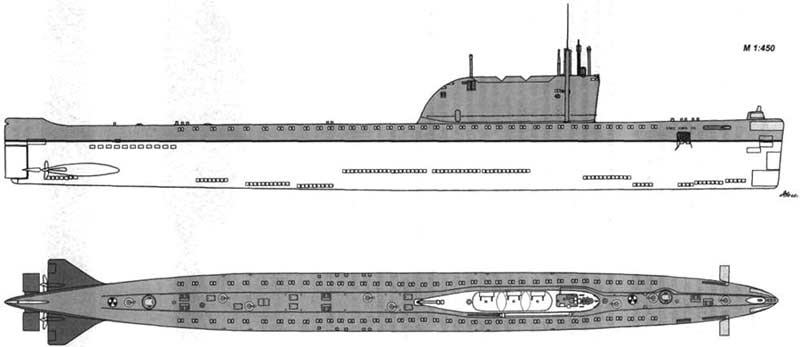

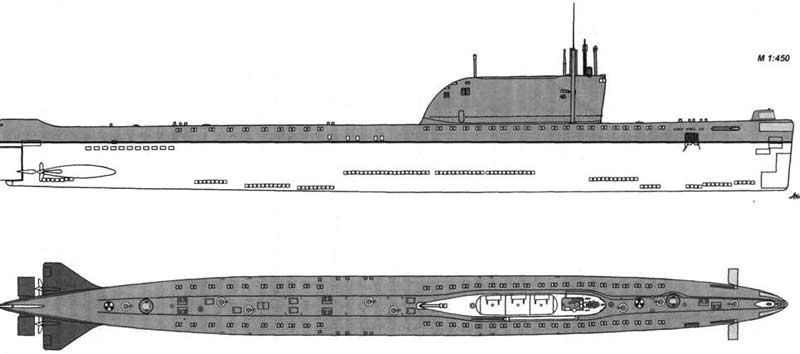

Эскизный проект 658, с целью ускорения разработки, было решено не делать. Для реализации этих планов скооперировали в одном корабле энергетическую установку и главные конструкции крепкого корпуса АПЛ пр. 627А вкупе с ракетным вооружением и обводами легкого корпуса, предусмотренными техническим проектом 629. Таковой подход полностью себя оправдал: технический проект 658 окончили и представили на утверждение уже в декабре 1956 г.

По общей сборке, составу основных и вспомогательных устройств и общесудовых систем корабль фактически стопроцентно повторял макет. Различия заключались во внедрении ракетного (4-ого) отсека, подмене сферических переборок плоскими, рассчитанными на давление 10 кг/см2 , установке устройства РКП (для пополнения припасов сжатого воздуха на перископной глубине), также более сильной и совершенной системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Не считая того, изменили состав торпедного вооружения. В носовом отсеке два ниж них 533-мм ТА поменяли 2-мя 400-мм и демонтировали стеллажи для запасных торпед (что позволило уменьшить длину отсека на 4,2 м), а в кормовом отсеке установили еще два 400-мм ТА. Общий припас 400-мм торпед и средств ГПД, предназначавшихся для самообороны составил 10 единиц (из них четыре находились в носовом отсеке).

Особенный энтузиазм представлял собой ракетный (4-ый) отсек, практически вполне взятый у ДЭПЛ пр. 629. Для роста размеров по высоте (с целью размещения ракетных шахт) его сформировали из 2-ух сопряженных цилиндров, образующих вертикальную «восьмерку». Меж ними имелась распорная горизонтальная платформа, делившая отсек на верхнюю и нижнюю части. Схожую конструкцию в конце 2-ой мировой войны использовали немцы (правда, без распорной платформы) в собственных «электрических» лодках XXI серии, а потом создатели российских кораблей пр. 613. В обоих случаях пришлось столкнуться с неувязкой обеспечения высококачественной сварки в местах сопряжения цилиндров и соединения «восьмерки» с цилиндрической частью крепкого корпуса. К слову сказать, она частично явилась предпосылкой того, что немцы не смогли использовать лодки XXI серии в борьбе на торговых коммуникациях, прямо до конца боевых действий. Для решения данной проблемы, в процессе постройки АПЛ пр. 658, использовали пространственные поковки, заменявшие узлы соединения листов крепкого корпуса с плоскостью платформы.

Обводы легкого корпуса АПЛ пр.658 были такими же, как у ДЭПЛ пр.629. Благодаря им обеспечивались отличные мореходные свойства и уменьшалась заливаемость палубы надстройки, что в свою очередь, позволяло производить запуск ракет с верхнего среза шахт. Единственное, что у АПЛ пр. 658 огораживание рубки имело наименьшие размеры (по длине на 3,9 и по ширине на 0,4 м), чем у ее дизельного аналога. Этого удалось достигнуть за счет установки цилиндрической (а не эллиптической) крепкой рубки, размещения выдвижных устройств и придания кормовой оконечности огораживания лимузинной формы, а по ширине – за счет нового конструктивного решения приводов открывания (закрывания) ракетных шахт.

Разработка полного комплекта чертежей была завершена в первом квартале 1958 г. и уже 17 октябре 1958 г. на ССЗ-402 свершилась праздничная закладка первой лодки этого проекта – К-19 (зав. №901). Как понятно, количество кораблей в серии не оговаривалось ни одним из официальных документов. Практически, ее вели исходя из производственных способностей 1-го только ССЗ-402, потому что завод в Комсомольске-на-Амуре (ССЗ-199) был загружен заказами на АПЛ пр. 659, вооруженных стратегическими КР П-5.

В принципе, разработка постройки кораблей пр.658 была таковой же, как и у лодок пр.627А, но для ускорения темпов выполнения работ ее перенесли из цеха №42 в цех №50, в каком незадолго до начала Величавой Российскей войны заложили два корпуса линейных кораблей типа Русский Альянс. Потом в нем строили легкие крейсера пр. 68бис и эсминцы пр. ЗОбис. Размеры этого цеха разрешали, в эталоне, вести одновременную сборку поточно-позиционным способом 6 АПЛ пр.658.

После производства и гидравлических испытаний секций крепкого корпуса их устанавливали на транспортные телеги (трансбордеры), а потом перемещали по цеху, формируя корпус лодки и насыщая ее отсеки. После того как корпус был вполне собран, его перемещали на другую построечную позицию, что позволяло сформировывать на предыдущей позиции корпус последующего корабля. Когда завершался установка главных и вспомогательных устройств, вооружения, также всех общесудовых и особых систем, АПЛ выводили из цеха в бассейн, который делился на две части: мелководную и глубоководную. По дну первой части были проложены рельсовые пути, по ним и передвигались транспортные телеги с лодкой. После вывода корабля в бассейн, он с помощью насосов наполнялся водой, до того момента, пока лодка не всплывала над трансбордерами. Потом ее выводили в глубоководную часть бассейна и дальше – через батопорты – к достроечной стене. Три построечные позиции представляли собой некоторое подобие авто сборочного потока и сводились в одну технологическую «нитку». Всего в цехе №50 были смонтированы две таких «нитки».

После производства и гидравлических испытаний секций крепкого корпуса их устанавливали на транспортные телеги (трансбордеры), а потом перемещали по цеху, формируя корпус лодки и насыщая ее отсеки. После того как корпус был вполне собран, его перемещали на другую построечную позицию, что позволяло сформировывать на предыдущей позиции корпус последующего корабля. Когда завершался установка главных и вспомогательных устройств, вооружения, также всех общесудовых и особых систем, АПЛ выводили из цеха в бассейн, который делился на две части: мелководную и глубоководную. По дну первой части были проложены рельсовые пути, по ним и передвигались транспортные телеги с лодкой. После вывода корабля в бассейн, он с помощью насосов наполнялся водой, до того момента, пока лодка не всплывала над трансбордерами. Потом ее выводили в глубоководную часть бассейна и дальше – через батопорты – к достроечной стене. Три построечные позиции представляли собой некоторое подобие авто сборочного потока и сводились в одну технологическую «нитку». Всего в цехе №50 были смонтированы две таких «нитки».

Ограничение серии кораблей пр.658 восемью единицами было обосновано 2-мя обстоятельствами. Во-1-х, началом постройки АПЛ пр.675 (носителей КР П-5Д и П-6), первую из которых заложили в цехе №50 в конце мая 1961 г. К этому моменту успели ввести в строй три лодки пр.658 и еще 5 находились в разных стадиях постройки. Во-2-х, в апреле 1964 г. начались работы над комплексом Д-5 с БР средней дальности Р-27, которым потом вооружали АПЛ второго поколения. При этом любой из этих носителей был должен нести 16 ракет и по своим боевым способностям быть сравним с ПЛАРБ ВМС США типа George Washington. В этих критериях повышение серии кораблей пр.658 даже после их модернизации по пр. 658М просто не имело смысла. Немаловажную роль сыграли недочеты комплексов Д-2 и Д-4 (последним корабли вооружались в процессе модернизации по пр.658М).

АПЛ пр.658 разработана ЦКБ-18 на базе лодки 627 под управлением П.З. Голосовского, а потом И.Б. Михайлова (с октября 1956 г.) и С.Н. Ковалева (с декабря 1956 г.). Корабль предназначался для нанесения ударов БР Р-13 по береговым объектам, размещенным в глубине местности противника. В 1963 г. в ЦКБ-18 под управлением С.Н. Ковалева был закончен проект модернизации АПЛ по пр. 658М - в носитель комплекса Д-4 с БР Р-21.

Крепкий корпус корабля на большей части длины имел цилиндрическую форму. В оконечностях он был выполнен в форме усеченных конусов, которые к носу и корме заканчивались сферическими штампосварными переборками (взятыми у пр. 641). Крепкий корпус состоял из цилиндров 3-х поперечников (6,8, 6,72 и 6,5 м), нескольких переходных и концевых конусов. Он делился плоскими переборками, рассчитанными на давление 10 кг/см2 на 10 отсеков. Для размещения ракетного орудия был добавлен отсек, выполненный в форме «восьмерки» (с поперечником высшей части 6,8 м). Этот отсек был таким же как у ДЭПЛ пр. 629, но при всем этом имел распорную горизонтальную переборку (мембрану), разделявшую его на верхнюю и нижнюю части.

В отличие от макета на АПЛ пр.658 кроме ракетного отсека, имелись и другие отличия в конструкции крепкого корпуса. Они были обоснованы внедрением плоских поперечных переборок, также конфигурацией сборки ряда общесудовых систем и жилых помещений. Значимой переделке подверглись концевые отсеки из-за инноваций в торпедном вооружении. А именно, в носовом отсеке два (из 6 у пр.627А) 533-мм ТА поменяли 2-мя 400-мм ТА, и убрали запасные торпеды для оставшихся 533-мм аппаратов, что позволило уменьшить его длину на 4,2 м. В кормовом отсеке установили 400-мм ТА и стеллажи для 4 запасных торпед. Не считая того, за счет переноса жилых помещений в ракетный отсек и выноса баллонов ВВД за крепкий корпус, практически на 2 м уменьшили длину второго отсека. Таким же образом уменьшили на 1,4 м длину и третьего отсека, но за счет выноса за крепкий корпус уравнительной цистерны. Благодаря этим мероприятиям общая длина корабля составила 114,1 м, заместо 120 м предполагавшихся на исходной стадии проектирования. Таким образом, невзирая на добавление ракетного отсека длиной 12 м, повышение длины АПЛ пр.658 по сопоставлению с макетом составило всего около 6 м. Благодаря этому удалось сделать лучше ее маневренные свойства, также сделать проще процесс постройки.

На лодке имелось 14 бескингстонных ЦГБ, при этом роль средней группы (позволявшей кораблю всплывать в позиционное положение) игрались четыре из них (№5, №6, №7 и №9). ЦГБ продувались ВВД, а концевые группы, не считая того, – отработанными газами ДГ. Потому что предполагалось, что АПЛ будет владеть большенными подводными скоростями и даже при малых углах перекладки рулей у нее быть может превышен допустимый дифферент, то было принято решение установить две пары кормовых горизонтальных рулей – малых (МКГР) для огромных скоростей и огромных (БКГР) – для скоростей менее 16 уз. Подобные решения потом были реализованы на всех российских ракетных ПЛ.

Обводы легкого корпуса обеспечивали кораблю высочайшие ходовые свойства в подводном положении, также достаточные мореходные свойства в надводном положении, что бьшо принципиальным для процесса боевого использования ракетного орудия. В отличие от макета у АПЛ пр.658 была принята заостренная форма (а не торпедообразная) носовой оконечности легкого корпуса. Она совместно с формой обтекателей антенн Угасал почти во всем повторяла форму носовой оконечности ДЭГШ пр.629 (либо пр.641). Любопытно то, что на АПЛ пр.658 удалось уменьшить размеры огораживания по сопоставлению с размерами огораживания ДЭПЛ пр.629: по длине на 3,9 м (24 против 27,9 м) и по ширине на 0,4 м (3,5 против 3,9 м). По длине это выполнили за счет внедрения цилиндрической (заместо эллиптической) крепкой рубки, более малогабаритного размещения выдвижных устройств и придания ее кормовой оконечности лимузиннои формы, а по ширине – за счет новейшей конструкции приводов крышек ракетных шахт.

В процессе модернизации по пр.658М на кораблях заменялись ракетные шахты, счетно-решающие приборы (системой «Изумруд»), корабельные приборы ежедневного и предстартового обслуживания (КСППО) и навигационный комплекс (комплексом «Сигма-658» в обеспечении астронавигационного перископа «Сегмент»). Не считая того, вводился автомат пеленга и дистанции (система «Ставрополь»).

БР Р-13 обладала дальностью полета 600 км и представляла собой одноступенчатую ракету, снаряженную двухрежимным ЖРД, также отделяемой в полете моноблочной головной частью с СБЧ (тротиловым эквивалентом 1,5 Мт). Движок имел 5 камер, четыре из которых являлись маршевыми управляющими и управлялись бортовой инерциальнои системой управления. В конце активного участка полета ракеты ее головная часть отделялась с помощью порохового толкателя.

На корабле Р-13 хранилась в вертикальной шахте, снаряженной рычажно-пружинным амортизационным устройством (обеспечивавшим защиту от перегрузок). Старт выполнялся в надводном положении при состоянии моря до 5 бАллов с амплитудой бортовой качки 12°, без ограничения скорости хода. Предстартовая подготовка начиналась, когда корабль еще находился в подводном положении, и длилась около 2-ух часов. После того, как лодка всплывала, раскрывалась крышка шахты и ракета на пусковом столе с помощью лебедки подымалась по направляющим (по которым скользил стол) к ее верхнему срезу. Старт ракеты и ее ориентация на цель осуществлялись с помощью бортовых систем, корабельных счетно-решающих устройств и навигационного комплекса, также поворотом пускового стола. После старта стол опускался, и крышка шахты запиралась. Процесс запуска одной ракеты занимал 13-14 минут. Последующая ракета могла быть запущена приблизительно через 5 минут после старта предыдущей ракеты.

В согласовании с ТТЗ, Р-13 должны были подаваться на носитель только с одним окислителем и заправляться топливом из особых крепких цистерн (расположенных в огораживании, т.е. вовне крепкого корпуса) в процессе предстартовой подготовки. Благодаря такому подходу повышалась продолжительность и надежность хранения ракет на лодках, но увеличивалось (до 2-ух часов) время предстартовой подготовки. Потому на практике, Р-13 заправлялась топливом в процессе подачи на лодки, сразу после установки на пусковой стол.

Р-13 приняли на вооружение в октябре 1960 г. Хотя эта ракета на сто процентов отвечала всем требованиям ТТЗ, посреди 60-х годов, беря во внимание уровень развития сил и средств ПЛО возможного противника, она оказалась морально устаревшей из-за сравнимо маленькой дальности полета и метода стрельбы. Последний недочет признавался более значимым.

Для его устранения еще 3 февраля 1955 г. Правительство Русского Союза решило о начале отработки подводного старта БР. Для сокращения сроков выполнения этих работ тесты проводились с массогабаритными макетами Р-11ФМ. При этом, был избран «мокрый» метод старта. Его охарактеризовывают последующие процессы.

Перед запуском ракеты давление в шахте выравнивается с забортным давлением. Потом она заполняется водой, которая для обеспечения критерий сохранения лодкой плавучести, берется из заблаговременно заполненных, так именуемых цистерн кольцевого зазора. Только после запуска ракеты шахта заполняется забортной водой. При всем этом объем дополнительно влившейся в шахту воды равен объему ушедшей ракеты. Таким образом, сохраняется балансировка корабля. «Мокрый» метод старта употреблялся во всех российских комплексах с жидкостными БР. Единственное, изменялась величина кольцевого зазора и, естественно, объем его цистерн.

Макеты, использовавшиеся в процессе испытаний, представляли собой конструкцию, по форме корпуса, массе и размерам стопроцентно повторявшую Р-11ФМ. Разница заключалась в том, что отсутствовали приборы и механизмы БСУ, а горючего и горючего хватало только для пуска ЖРД. Часть макетов (для первого и второго шагов испытаний) оснащали твердотопливными стартовиками, с помощью которых макет выносился на поверхность моря, а потом запускался «штатный» движок.

К испытаниям привлекались средняя ДЭПЛ С-229, переоборудованная по пр. В613 (на втором шаге, с внедрением макетов, снаряженных твердотопливными стартовыми движками) и большая ДЭПЛ Б-67, модернизированная по пр. ПВ611 (на 3-ем шаге, с внедрением макетов без твердотопливных стартовых движков). Уже в процессе проведения первых 2-ух шагов испытаний стало естественным, что старт БР из-под воды полностью реализуем. Потому в процессе третьего шага испытаний только отрабатывалась ПУ, чья конструкция позволяла производить пуск ЖРД прямо в шахте. Успехи, достигнутые при запусках макетов Р-11ФМ из-под воды, привели к тому, что 20 марта 1958 г. было принято постановление Правительства, в согласовании с которым началось создание комплекса Д-4. Основой этого комплекса являлась БР под литерным обозначением Р-21, а носителями должны были стать АПЛ пр.667и ДЭПЛ пр.629П.

Комплекс Д-4 был принят на вооружение посреди мая 1963 г. Р-21 обладала дальностью полета 1400 км и представляла собой одноступенчатую ракету, снаряженную двухрежимным ЖРД, также отделяемой в полете моноблочной головной частью с СБЧ. Движок имел четыре маршевых управляющих камеры на подвесках, обеспечивавших их поворот на данные углы. Камеры управлялись с помощью бортовой инерциальной системы управления. Корпус ракеты был выполнен из нержавейки в виде единой цельносварной конструкции со стабилизаторами в нижней части. В конце активного участка полета Р-21 ее головная часть отделялась с помощью порохового толкателя.

Предстартовая подготовка Р-21 занимала приблизительно 30 минут. За этот период времени осуществлялся подготовительный наддув баков окислителя (воздухом) и горючего (азотом) до давления 2,4 атм. Потом шахта наполнялась водой из цистерн кольцевого зазора. Сразу длился наддув баков до давления 8,5 атм. При всем этом данный уровень воды в шахте поддерживался автоматом с помощью особых сенсоров. После ее полного наполнения водой происходило выравнивание давления с забортным. Потом отдраивалась и раскрывалась крышка шахты. Старт ракеты происходил методом пуска маршевого ЖРД в воздушный «колокол», образованный нижним днищем бака горючего, оболочкой хвостового отсека и стартовым устройством (столом). Наличие «колокола» позволяло демпфировать газодинамические процессы, возникающие в процессе старта ракеты в шахте, не имеющей особых газоотводов.

Конструкция Р-21 и применяемые составляющие горючего, предназначили ее массогабаритные свойства: стартовая масса достигала практически 20 т, а длина превосходила 14 м. Как демонстрировали расчеты, на АПЛ пр.667с обычным водоизмещением 6200 т, можно было расположить только восемь таких ракет, ну и то, используя очень экзотические поворотные ПУ. Вооружение же ими ДЭПЛ, с приблизительно такими элементами как у пр.629, вообщем признавалось нецелесообразным. Не достаточно того, когда Р-21 приняли на вооружение (в мае 1963 г.) в нашей стране уже велись работы над компактной БР Р-27 с практически в два раза большей дальностью стрельбы (2500 км). Таких ракет, на все той же АПЛ пр.667, после некого роста ее обычного водоизмещения, можно было расположить 16 единиц. Стало естественным, что в разработке специализированных носителей комплекса Д-4 не было никакого смысла. В этих критериях единственным достоинством Р-21 оказалось то, что она имела идентичные с Р-13 массу и габариты. Благодаря этому представилась возможность значимым образом модернизировать на физическом уровне новые, но морально устаревшие корабли пр.658 и пр.629.

Проект модернизации АПЛ пр.658 разрабатывался в ЦКБ-18 под управлением С.Н. Ковалева. Он получил индекс 658М. В согласовании с ним шахты поперечником 2450 мм комплекса Д-2 поменяли шахтами поперечником 2150 мм, установленными на имевшиеся комингсы крепкого корпуса. Потому что Р-21 подавалась на носитель стопроцентно заправленной (с окислителем и горючим), топливные цистерны в огораживании были демонтированы, что позволило расположить в нем дополнительное ПМУ астронавигационного перископа «Сегмент». В процессе модернизации заменялись счетно-решающие приборы (системой «Изумруд»), корабельные приборы ежедневного и предстартового обслуживания (КСППО) и навигационный комплекс (комплексом «Сигма-658» в обеспечении астронавигационного перископа «Сегмент»). Не считая того, вводился автомат пеленга и дистанции (система «Ставрополь»).

В период с ноября 1964 г. по апрель 1971 г. на МП «Звездочка» в Северодвинске (К-149, К-55, К-40, К-19, К-16и К-33) и на СРЗ «Звезда» во Владивостоке (К-178) по пр. 658М прошли модернизацию семь кораблей пр. 658. Восьмой корабль серии – К-145 - с декабря 1971 г. по ноябрь 1972 г. прошел модернизацию по пр.701. Начиная с 1977 г., в согласовании с контрактом ОСВ-1 все ракетное вооружение с АПЛ пр.658М было равномерно снято. Некие источники говорят, что после чего корабли переоборудовались по пр.658Т. По сути схожих работ никто не проводил ввиду отсутствия военной необходимости. Вправду, лодки пр.658 обладали значимой шумностью, малым торпедным боезапасом и неидеальными гидроакустическими средствами, чтоб стать действенными носителями торпед.

Если гласить о модернизациях (либо переоборудованиях), не связанных с ракетным вооружением, то они проводились только с целью испытаний новейших радиотехнических средств. Так, к примеру, в 1964 г. на К-33 и К-178 смонтировали гидроакустический измеритель скорости звука (ГИВЗ) «Береста-М» (с размещением антенного поста на огораживании) и аналоговый построитель зон акустической освещенности с учетом вертикального рассредотачивания скорости звука «Лучеграф» (МГ-33). В процессе испытаний обе системы обосновали свою продуктивность и в процессе проведения модернизации (по пр.658М) устанавливались на всех однотипных кораблях пр.659.

Не считая того, в период с января 1976 г. по 30 ноября 1979 г. К-19 переоборудовали по пр.658С в лодку специального предназначения, созданную для испытаний опытнейших и головных образцов разных устройств и систем радиосвязи. А именно, на этом корабле в первый раз прошли тесты выпускной всплывающей антенны буйкового типа (ВВАБТ) «Залом», потом устанавливавшаяся на АПЛ пр.949А. Посреди 80-х годов для испытаний СОКС К-33 прошла подобающую модернизацию, связанную с установкой ее сенсоров (на огораживании, банкетах надстройки и на корпусе), также контрольно-измерительной аппаратуры.

Главные ТТЭ Водоизмещение, т: – обычное 4080 Главные размерения, м: – длина большая 114,1 – ширина большая 9,2 – осадка средняя 7,3 Архитектурно-конструктивный тип двухкорпусный Глубина погружения, м: – рабочая 320 – предельная 400 Автономность по припасам провизии, сут 50 Экипаж, чел 104 Энергетическая установка: Основная: – тип АЭУ ППУ: – количество х тип (индекс) ЯР 2 х ВВР (ВМ-А) – суммарная термическая мощность ЯР, мВт. 140 ПТУ: – количество х мощность (индекс) ГТЗА, л.с 2 х 17 500 (ГТЗА-601) – число оборотов гребного винта, об/мин 500 – количество х тип движителей 2 х ВФШ ЭЭС: – количество х мощность (тип и индекс) главных источников, кВт. 2 х 1400 (НТГ, ГПМ-21) – количество х мощность (тип и индекс) запасных источников, кВТ. 2 х 460 (ДГ, ДГ-460) – тип аварийного источника свинцово-кислотная АБ – количество групп х частей в каждой группе 3 х 112 Вспомогательная: – количество х мощность (тип и индекс) РСД, кВт 2 х 390 (ГЭД на полосы вала, ПГ-116) Скорость хода, уз: – большая подводная под ГТЗА 26 – большая подводная под ГЭД 8 – большая надводная под ГТЗА 15 Вооружение: Ракетное: – индекс комплекса Д-2 либо Д-4[18*] – боезапас 3 БР Р-13 либо 3 БР Р-21[18*] – вид старта надводный на верхнем срезе РШ либо подводный из РШ[18*] – ИПЭСУ. «Доломит-1» либо «Изумруд»[18*] Торпедное: – количество х калибр ТА, мм 4 (Н) х 533 – боезапас 4 – количество х калибр ТА, мм 2 (Н) + 2 (К) х 400 – боезапас 10 – ПУТС «Ленинград-658» Радиоэлектронное: – НК «Плутон-658» либо «Сигма» в обеспечении астронавигационного перископа «Сегмент» – Угасал «Арктика-М» – ШПС МГ-10 – станция ЗПС «Яхта» – Угасал миноискания «Плутоний» – ГИСЗ «Береста-М» (МГ-23) – РЛК «Альбатрос» (РЛК-101) – СОРС «Накат» – станция опознавания «Нихром-М» – эхолот НЭЛ-6 – эхоледомер ЭЛ-1 – перископ зенитный ПЗНГ-8М – перископ атаки ПЗНА-7