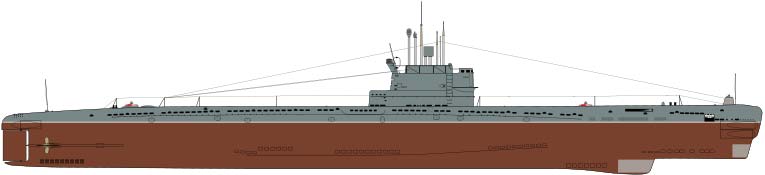

Дизельные подводные лодки проекта 613 (СССР)

Отдаленным макетом проекта 613 являлся проект 608, разработку которой ЦКБ-18 начало еще в 1942 году. Но в 1944 году была поднята германская ПЛ U-250 (VII серии), имевшей ТТД, близкие к лодке пр.608. В связи с этим нарком ВМФ Н.Г.Кузнецов решил закончить работы по пр.608, впредь до исследования U-250. В 1945 году трофеем русской армии стали фактически все типы германских лодок - как сами корабли, так и рабочие чертежи. Русские спецы получили возможность следить за достройкой германских подводных лодок в русской зоне оккупации. Особенный энтузиазм представляли новые лодки XXI серии.

Отдаленным макетом проекта 613 являлся проект 608, разработку которой ЦКБ-18 начало еще в 1942 году. Но в 1944 году была поднята германская ПЛ U-250 (VII серии), имевшей ТТД, близкие к лодке пр.608. В связи с этим нарком ВМФ Н.Г.Кузнецов решил закончить работы по пр.608, впредь до исследования U-250. В 1945 году трофеем русской армии стали фактически все типы германских лодок - как сами корабли, так и рабочие чертежи. Русские спецы получили возможность следить за достройкой германских подводных лодок в русской зоне оккупации. Особенный энтузиазм представляли новые лодки XXI серии.

По признанию американских профессионалов, союзные противолодочные силы на май 1945 года не могли отлично биться с германскими лодками XXI серии. Несколько лодок XXI серии были в строю русского ВМФ до начала 60-х годов. Знакомство с этой лодкой оказало огромное воздействие на проектирование средних и огромных русских ПЛ. Сначала января 1946 года Главком ВМС утвердил ТТЗ на среднюю ПЛ пр.613. В итоге подготовительных проработок было решено прирастить скорость, дальность плавания и водоизмещение лодки. В августе 1946 года ЦКБ-18 получило новое ТТЗ на разработку проекта 613. ЦКБ-18 разработало эскизный проект, который был утвержден Постановлением СМ от 20.10.1947 г. Посреди 1947 года ЦКБ-18 приступило к разработке технического проекта 613 и окончило его к 7 ноября 1947 года. Технический проект был утвержден Постановлением СМ №3110-1258 от 15 августа 1948 года.

Устройство лодки пр.613 Крепкий корпус в районе аккумуляторных отсеков формировался из 2-ух сопряженных цилиндров, образующих вертикальную «восьмерку», у которой поперечник нижнего цилиндра был больше поперечника верхнего. При всем этом относительный вес корпуса в целом выходил меньше, чем у других узнаваемых конструкций корпуса подводных лодок. Корпус лодки был цельносварным. Для производства корпуса предусматривалось применение свариваемых легированных сталей марок СХЛ-4 либо МС-1, с пределом текучести не ниже 40 кгс/см. Такие стали для нужд подводного судостроения применялись в первый раз. Изготавливались они по заданию ЦКБ-18 предприятиями Министерства темной металлургии. Крепкий корпус подводной лодки делился на семь отсеков, из которых три отсека - носовой, центральный пост и кормовой, являлись отсеками-убежищами и отделялись от смежных отсеков крепкими сферическими переборками, рассчитанными на 10 кгс/см со стороны вогнутости. Другие водонепроницаемые плоские переборки меж отсеками были рассчитаны на давление 1 кгс/см.

В легком корпусе ПЛ располагались 10 балластных цистерн. Непотопляемость подводной лодки в надводном положении обеспечивалась при затоплении хоть какого отсека крепкого корпуса с 2-мя прилегающими к нему цистернами головного балласта с 1-го борта, при полном припасе горючего. Припас горючего располагался в 3-х цистернах снутри крепкого корпуса (56 т) и в 4 цистернах, расположенных в междубортном пространстве (59 т). При всем этом, в отличие от ПЛ довоенной постройки, где часть горючего принималась в топливно-балластные цистерны в перегрузку (усиленный припас горючего), на ПЛ проекта 613 весь припас горючего заходил в нормальную нагрузку лодки.

Шпангоуты крепкого корпуса изготавливались из несимметричного полособульба. Этот профиль был специально разработан для подводного кораблестроения - форма его поперечного сечения была такая, что обеспечивала для критерий проекта 613 нужные соотношения меж площадью поперечного сечения и моментом инерции, а толщина стены отлично смешивалась с толщинами обшивки корпуса. Концевые сферические переборки крепкого корпуса на первых ПЛ проект 613 были литыми, а потом стали изготовляться штампосварными. Сразу стали изготовляться штампосварными крыши крепких рубок, ранее выполнявшиеся литыми. В отличие от конструкции сферических переборок довоенных ПЛ, опорные кольца переборок проекта 613 не приклепывались к крепкому корпусу, а приваривались. Крепкие цистерны по конструкции значительно не отличались от схемы, принятой на довоенных ПЛ.

Шпангоуты крепкого корпуса изготавливались из несимметричного полособульба. Этот профиль был специально разработан для подводного кораблестроения - форма его поперечного сечения была такая, что обеспечивала для критерий проекта 613 нужные соотношения меж площадью поперечного сечения и моментом инерции, а толщина стены отлично смешивалась с толщинами обшивки корпуса. Концевые сферические переборки крепкого корпуса на первых ПЛ проект 613 были литыми, а потом стали изготовляться штампосварными. Сразу стали изготовляться штампосварными крыши крепких рубок, ранее выполнявшиеся литыми. В отличие от конструкции сферических переборок довоенных ПЛ, опорные кольца переборок проекта 613 не приклепывались к крепкому корпусу, а приваривались. Крепкие цистерны по конструкции значительно не отличались от схемы, принятой на довоенных ПЛ.

Архитектура и конструкция оконечностей, по сопоставлению с довоенными ПЛ, у проекта 613 имели значительные отличия. Для носовой оконечности эти отличия были связаны с развитием средств гидроакустики. Повышение числа устанавливаемых устройств и рост габаритов антенн гидроакустических систем, также требование неплохой обзорности привели к развитию носовой оконечности по длине лодки и возникновению специального обтекателя из нержавейки. На первых послевоенных ПЛ в носовой оконечности сначала имелась цистерна плавучести. Потом, когда снималось артиллерийское вооружение, эти цистерны были ликвидированы. Изменение конструкции кормовой оконечности было связано с возникновением на послевоенных лодках и, а именно, на проекте 613 горизонтальных стабилизаторов, являющихся органической частью нового кормового комплекса.

В связи с применением в послевоенном подводном судостроении новых конструкций корпуса, новых сталей с завышенными механическими свойствами и новейшей технологии производства корпусов с применением автоматической сварки, в 1951-1952 годах на Черном море были испытаны на действие подводных взрывов глубинных бомб и мин натурные и масштабные отсеки ряда проектов подводных лодок с установленными на них эталонами взрывостойкой забортной арматуры и, в том числе, натурный «восьмерочный» отсек проекта 613, сделанный заводом №444 в г. Николаеве, и два натурных отсека проекта 615. Тесты проявили, что конструкции корпусов новых проектов обеспечивают их взрывостойкость на предельной глубине погружения и что материал корпуса (сталь СХЛ-4) не обнаруживает склонности к хрупким разрушениям. Результаты всех теоретических и экспериментальных исследовательских работ взрывостойкости и сотрясений подводных лодок были потом снова испытаны, доказаны и отчасти откорректированы по данным натурных испытаний подводной лодки «С-45» пр.б13 в 1958-1959 годах на Ладожском озере.

Энергетическая установка Энергетическая установка ПЛ состояла из: - 2-ух двухтактных дизелей 37Д Коломенского завода, мощью по 2000 л.с. каждый, при 500 об/мин., шестицилиндровых, бескомпрессорных, обычного деяния с прямоточно-клапанной продувкой от 2-ух ротативных воздуходувок, навешенных на дизель; - 2-ух основных гребных электродвигателей типа ПГ-101, двухъякорных, мощью по 1350 л.с. каждый при 420 об/мин. В отличие от ранее имеющихся конструкций они имели поворотные станины и водяное остывание; - 2-ух электродвигателей экономического хода типа ПГ-103, мощью по 50 л.с. каждый, при 420 об/мин., одноякорных, с самовентиляцией; - аккумуляторной батареи, состоящей из 224 аккумов типа 46СУ, сведенных в две группы по 112 аккумов в каждой.

Электродвигатели экономического хода передавали вращение на гребной вал через эластичные и бесшумные текстропные передачи с передаточным числом 1:3 и фрикционные муфты экономического хода. Меж дизелями и главными гребными электродвигателями были установлены разобщительные шинно-пневматические муфты типа 4ШМ (по одной муфте с каждой стороны переборки): такие же муфты, но рассчитанные на наименьший вращающий момент, устанавливались меж главными гребными электродвигателями и упрямыми валами. Гребные валы соединялись с упрямыми валами жесткими фланцами. В местах выхода гребных валов из крепкого корпуса стояли дейдвудные сальники новейшей конструкции с угольными уплотнениями.

По сопоставлению с движками 1Д, применявшимися на ПЛ 1Х-бис и XIII-38 г. серий, движки 37Д при схожей мощи имели наименьшие габариты, вес и число цилиндров. Потому что движки были двухтактными, то предполагалось, что продувание дизелями головного балласта повстречает огромные затруднения, в связи с чем в проекте предусматривалась воздуходувка низкого давления для продувания балластных цистерн. В предстоящем, при отработке новых дизелей на щите, выявилась их способность преодолевать существенное противодавление выхлопу газов тогда и было решено не устанавливать воздуходувок, а продувать главный балласт дизелями.

Очень принципиальной особенностью энергетической установки проекта 613, существенно повышающей тактические свойства лодки в целом, было оснащение ее устройством РДП (работа дизелей под водой), позволяющим дизелям работать под водой в перископном положении. При всем этом свежайший воздух, нужный для работы дизелей, поступает вовнутрь лодки через специальную шахту с поплавковым клапаном, перекрывающим приемное отверстие шахты при накрытии его волной, а переработанные газы направляются за борт через специальную выхлопную шахту, верхний срез которой на перископной глубине погружен в воду с заглублением около 0,5-0,75 м. Обе шахты имеют нужное количество запоров с удаленным управлением. Как и при работе дизелей в надводном положении, в режиме РДП воздух поступает в лодку самотеком за счет разрежения, создаваемого работающими дизелями, при всем этом при большенном разрежении в дизельном отсеке падает мощность движков, а как следует, и скорость хода лодки. Предельное разрежение, допускаемое при работе дизелей в режиме РДП, ограничивается критериями обитаемости в дизельном отсеке.

Устройство РДП отдало возможность выполнить долгий ход ПЛ в перископном положении без всплытия на поверхность. Благодаря устройству РДП появилась возможность создавать зарядку аккумуляторной батареи при ходе подводной лодки на перископной глубине, что значительно улучшает ее скрытность. Только в одном случае приходится ограничивать, либо даже совершенно отрешаться от устройства РДП -при неблагоприятном сочетании курса лодки и направления ветра, при котором выхлопные газы засасываются через приемную шахту вовнутрь лодки, в связи с чем же не удается поддерживать обитаемость лодки на соответствующем уровне.

В первый раз устройство РДП появилось в 1943-1944 годах на германских подводных лодках («Шнорхель»). Устройство РДП на российских ПЛ, по сопоставлению со «Шнорхелем», было в значимой степени улучшено в собственном конструктивном выполнении. Для улучшения критерий обитаемости при использовании РДП шахты забора свежайшего воздуха и газовыхлопа были разнесены по длине лодки на очень вероятное расстояние. Устройство РДП, как и всякое другое огромное забортное отверстие на ПЛ, просит серьезного ежедневного контроля за его состоянием и внедрением. Нарушение этого требования приводило к томным трагедиям и даже катастрофам. Щиты управления главными гребными электродвигателями были принципно новейшей конструкции с механическими контакторами. По сопоставлению с ранее существовавшими рубильниковыми щитами, эти щиты отличались простотой управления и надежностью в работе. Щиты управления главными электродвигателями и электродвигателями экономического хода были амортизированы.

Шинно-пневматические разобщительные муфты валопровода типа 4МШ имели значимые достоинства перед муфтами типа «Бамаг», которые устанавливались на ПЛ довоенных проектов, - они разрешали выполнить звукоизоляцию движков дизеля и полосы вала, также создавать установка полосы вала на стапеле, а не после спуска на воду, потому что допускали существенно огромные излом и смещение сопрягаемых осей отдельных частей валопровода. Кроме этого, они снижали напряжения в валопроводе от крутильных колебаний и облегчали сдвиг резонансных зон при соответственных числах оборотов. Потом после проведения испытаний на головной лодке для исключения остающихся зон крутильных колебаний был установлен маятниковый антивибратор конструкции Коломенского завода, разработанный по схеме, предложенной спецами ЦНИИ им. академика А.Н.Крылова - В.П Терских и И.А.Лурье.

Общесудовые системы и устройства Основной особенностью системы погружения и всплытия в проекте явилось отсутствие кингстонов цистерн головного балласта. Установка кингстонов предусматривалась исключительно в балластных цистернах средней группы (№4 и №5). Отсутствие кингстонов существенно упрощало конструкцию системы, облегчало ее сервис и удешевляло постройку лодки. Клапаны вентиляции устанавливались конкретно на клапанах балластных цистерн, что давало возможность избавиться от вентиляционных труб. Такое решение позволяло существенно уменьшить массу системы, увеличивало ее живучесть и не загромождало надстройку.

Припас сжатого воздуха для продувания цистерн головного балласта располагался в 22 баллонах общим объемом около 9000 л., при давлении 200 кгс/см. Для пополнения припаса сжатого воздуха, кроме электрокомпрессора, в первый раз в российскей практике были установлены два дизель-компрессора ДК-2 производительностью 9 л. сжатого воздуха за минуту каждый. Схема системы воздухопровода высочайшего давления была разработана исходя из критерий может быть большего сокращения времени аварийного продувания балластных цистерн. Для этого главный балласт продувался не дросселированным воздухом давлением 30 атм., как это имело место на довоенных ПЛ, а воздухом высочайшего давления - 200 атм. Сразу было увеличено сечение главной магистрали и труб продувания балластных цистерн. В связи с повышением предельной глубины погружения до 200 метров, главный осушительный и трюмно-поршневой насосы были установлены новых марок. Главный осушительный насос 6МВх2 имел производительность 180 м/час при напоре 20 м вод.ст. и 22 м/час при напоре 125 м вод.ст. Трюмно-поршневые насосы ТП-20/250 имели производительность 20 м/час каждый, при напоре 250 м вод.ст.

В проекте предусматривалась судовая гидравлическая система, созданная для приведения в действие вертикального и горизонтального рулей, подъемников шахты РДП, перископов и других выдвижных устройств, также для открытия и закрытия фронтальных крышек торпедных аппаратов, кингстонов и клапанов вентиляции цистерн системы погружения, внешних запоров газоотводов дизелей, устройства РДП. шахт общесудовой вентиляции и подачи воздуха к дизелям. Рабочей средой системы гидравлики было веретенное масло. В гидравлической системе предусматривались две однообразные насосные установки, одна из которых являлась запасной. Обе установки располагались в одном месте - в центральном посту. Насосы системы гидравлики НВВ-1,4 были винтообразного типа и имели производительность 21 литр/мин, при давлении 100 атм. В составе насосной установки имелись пневмогидравлические батареи. Насосы и батареи врубались в систему так, что имелась возможность подключить к любому насосу хоть какой аккумулятор, либо оба аккума сразу. Насосы подавали масло под давлением в батареи и к потребителям. При полной зарядке аккума и отсутствии расхода масла насос автоматом переключался для работы «на себя» (бачок-насос), потребляя при всем этом очень малозначительную энергию.

Сначало предусматривались системы стабилизатора глубины без хода «Спрут» и стабилизатора глубины на ходу типа «Скат-1», но, в связи с их неудовлетворительной работой, они в следующем не устанавливались. Подъемники перископов были гидравлическими. При всем этом сначала предусматривался только подъем перископов с помощью гидравлики, а их опускание происходило под воздействием личного веса перископов. В предстоящем гидравлические подъемники были переделаны таким образом, что и опускание перископов выполнялось принудительно. Отличительной особенностью ПЛ пр.613 (также всех послевоенных проектов) было обширное применение амортизации лодочных устройств с целью роста их живучести при сотрясениях корпуса лодки, вызываемых взрывами глубинных бомб, также уменьшения передачи за борт через корпус лодки шума устройств, работающих на подводном ходу, что в значимой степени увеличивало скрытность лодки. На всех российских серийных ПЛ главные дизели и гребные электродвигатели стали устанавливаться на амортизаторах.