Судьбы авианосцев HMS Eagle и HMS Ark Royal разошлись еще до спуска со стапеля, а следующие ремонты, перестройки и модернизации с каждым разом повышали различия, и в конце концов любой из них стал представителем личного класса.

Безпрерывно модернизируемые, HMS Eagle и HMS Ark Royal представляли в отношении размеров, начального проекта и времени сотворения примерный аналог американских авианосцев типа Midway class. Но небогатые и повсевременно уменьшающиеся денежные ресурсы, которыми располагало Адмиралтейство, приходилось растрачивать, и не всегда отлично, на большущее число других проектов: постройку новых фрегатов, атомных ПЛ, модернизацию старенькых крейсеров типа HMS Tiger и все остальное. Если б средства хотя бы части из этих программ (из числа тех, которые позднее оказались практически безрезультативными) удалось перенаправить на два самых больших авианосца, их боевая ценность и судьба оказались бы куда более впечатляющими, а служба продлилась бы до конца прохладной войны.

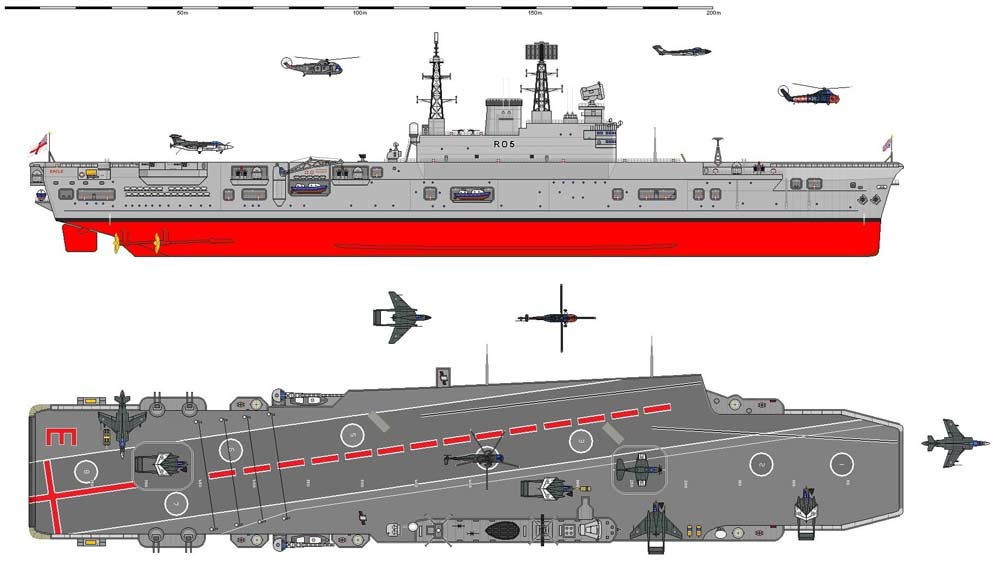

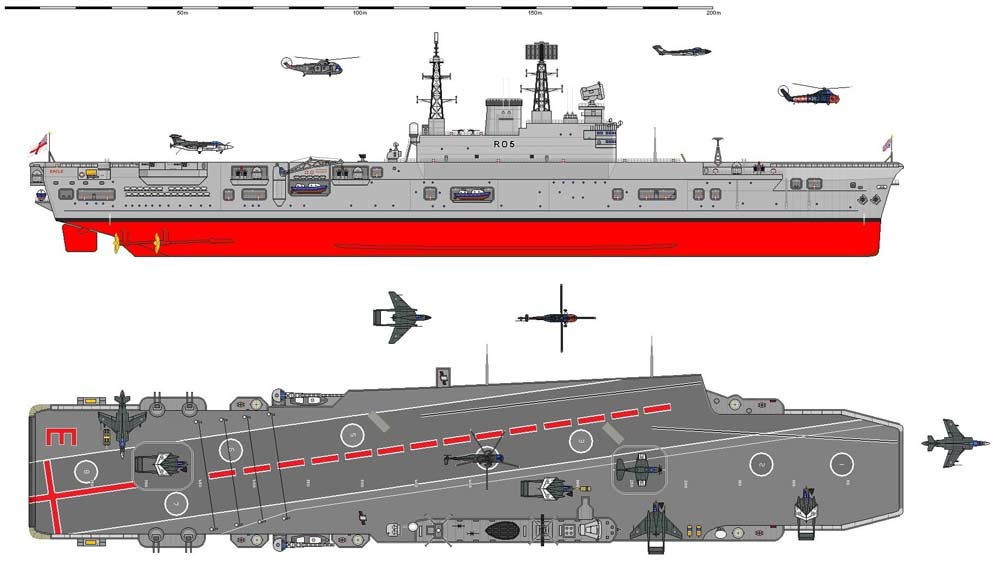

Авианосцы Audacious class, также узнаваемый по имени головного корабля после переименования как Eagle class - серия английских тяжёлых ударных авианосцев периода 2-ой мировой войны. Были сделаны как предстоящее развитие тяжёлых авианосцев типа «Имплекейбл», отличаясь повышением числа самолётов на борту и большей высотой ангаров, для размещения в них новых, более больших самолётов. Всего было запланировано к постройке четыре корабля этого типа, но заложены были только три, ни один из которых к окончанию войны ещё не был даже спущен на воду. В послевоенные годы их достройка существенно затянулась и в конечном итоге в строй вступили только два из них, в 1951 и 1955 годах. Авианосцы типа Eagle class в послевоенные годы являлись более большими и сильными кораблями КВМС Англии, также стали наикрупнейшими из когда-либо вступивших в строй английских военных кораблей, не считая авианосцев типа Queen Elizabeth class находящихся в постройке, по состоянию на 2009 год. В 1950-х - 1960-х годах оба авианосца типа Eagle class несли активную службу, приняв роль в ряде операций и не один раз модернизируясь. Но после принятия 1966 году решения о сокращении авианосного флота Англии, авианосцы даже этого типа были сочтены очень малыми для обслуживания новейших реактивных самолётов и были сняты с вооружения в 1972 и 1978 годах.

ПОЛЕТНАЯ ПАЛУБА

Конструкция палуб авианосцев HMS Eagle и HMS Ark Royal в протяжении 15 лет перетерпела катигоричные конфигурации, оказавшие воздействие фактически на все нюансы операций с самолетами на борту авианосца. На вступившем в 1951 году в строй HMS Eagle ось полетной палубы совпадала с продольной осью корпуса. В то время передняя часть палубы при выпуске авиагруппы в воздух использовалась для пуска самолетов (используя катапульты), задняя - в качестве «накопителя» машин, поднятых из ангаров. При посадке, в общем, все происходило напротив: кормовая часть обеспечивала торможение, а на носу скапливались воздушные суда, только-только вернувшиеся из полета. На этом шаге пилотов, воздушные суда и сам авианосец подстерегала неодолимая опасность: при неправильном расчете на посадку самолет ошибшегося пилота влетал на большой скорости прямиком в «парковку» самолетов на носу либо даже в «остров» корабля.

Кроме фактически повреждения машин ситуация усугублялась наличием огромного количества бензина, а время от времени и боезапаса. Результаты такового промаха в некоторых случаях могли привести к смерти корабля. С переходом к реактивным самолетам возросла как масса (вкупе с размерами) самолета, так и посадочная скорость, и возможность таких промахов возросла. Офицер Царского флота Деннис Кэмпбелл (позднее ставший командиром HMS Ark Royal) смог разрешить неразрешимое, казалось, противоречие очень обычным и роскошным методом - за счет отличия оси посадки на лево. Все проблемы разрешились в один миг; сейчас взлеты и посадки можно было создавать сразу, при неудачной посадке машина не врезалась в кучу других, а без усилий (увеличив тягу мотора) могла уйти на 2-ой круг.

В худшем случае, при аварийной посадке, самолет просто падал за борт - кстати, при таком раскладе шансы пилота спастись приметно вырастали (по сопоставлению с падением под нос корабля). HMS Ark Royal сначала получил только умеренный угол в 5,5°, но скоро мореплаватели и судостроители сделали очередной решительный шаг и прирастили угол в полтора раза, доведя его до 8,5°; линии движения взлета и посадки разошлись еще более. HMS Eagle получил всеполноценную 8,5-градусную полетную палубу в процессе «большой модернизации» 1959-1964 годов. Не считая этого, «свес» в значимой степени уравновешивал вес расположенного справа «острова» - ранее для этого приходилось загружать балласт. В конце концов, установка доп катапульт на угловой части дозволила конструктивно ускорить подъем авиагруппы в воздух, что благоприятно влияет на боевой радиус либо время патрулирования.

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОСАДКИ

В 1940-е годы посадочные скорости палубных самолетов составляли 140-160 км/ч; с приходом реактивной авиации они стремительно выросли до 200 км/ч. Если ранее команды пилоту подавал особыми «лопатками» особый контролер (обычно из числа самых опытнейших летчиков), то с повышением скоростей такая цепочка сигналов стала очень длинноватой - команды пилоту поступали с огромным опозданием, и многие отличия от курса либо глиссады поправить уже не удавалось. Нужна была система, позволявшая самому пилоту безошибочно определять свое положение относительно хорошей линии движения посадки. И эта система появилась опять-таки благодаря англичанам - ее выдумал Николас Гудхэрт. Мысль состояла в том, чтоб сформировать несколько световых лучей, по которым пилот мог судить о нужных коррекциях в реальном масштабе времени. Вогнутое зеркало сформировывало остронаправленный пучок лучей, отражая свет от нескольких ламп. Если летчик лицезрел такое цветовое пятно - он находился в границах допуска. Не считая того, имелись маркеры отличия (выше-ниже и левее-правее) и аварийного положения (в данном случае требовалось уйти на 2-ой круг). Корабль на волне подвержен качке, это привело к приметному усложнению вначале обычной конструкции. Зеркала и излучатели пришлось стабилизировать с помощью гироскопов, после этого система оставалась неколебимой, несмотря на волны.

ПАРОВАЯ КАТАПУЛЬТА

В процессе 2-ой мировой войны взлетный вес некоторых самолетов возрос так, что применение катапульты для взлета стало обыденным делом. В то время главным типом катапульт на авианосцах были гидравлические устройства. Сначала 1950-х годов повышение веса самолетов и надобной для их взлета скорости привели к тому, что энергетика таких катапульт достигнула предела, и предстоящий прирост представлял сложную делему. Не считая того, гидравлика представляла опасность из-за высочайшего давления и пожароопасности. Колин Митчелл (очередной англичанин) предложил использовать для «питания» катапульты самый естественный и относительно неопасный источник - перегретый пар от корабельных котлов. Эта конструкция оказалась так успешной, что ее немедля перенял и флот США (на 1-ые модернизированные «Wessex» даже устанавливали катапульты, приобретенные в Англии). В Царском флоте для катапультного старта употреблялся трос, крепившийся 2-мя концами к катапультным крюкам на самолете, а его середина цеплялась за челнок катапульты. В 1950-е годы этот трос по инерции слетал с катапульты и, свалившись с самолетных крюков, падал в воду, увеличивая цена каждого пуска.

ОТРАЖАТЕЛЬ РЕАКТИВНОЙ СТРУИ

С ростом тяги реактивных движков скорость и сила струи жаркого воздуха сзади самолета стали представлять суровую делему на ограниченном пространстве полетной палубы. Ее решили установкой особых устройств (газоотбойников либо отражателей реактивной струи) в виде подъемных щитов, которые уводили энергию струи ввысь. С возникновением высокотемпературных движков с форсажной камерой - «Фантомы», поступившие на вооружение английской палубной авиации в конце 1960-х, не могли взмывать не считая как на форсажах, - появилась новенькая трудность. За куцее время, пока самолет стоял на полной тяге, форсажные факелы могли раскалить отбойники докрасна. И когда на HMS Eagle проходили тесты этих новых самолетов, после каждого старта палубу охлаждали струей воды из шланга, а щиты вообщем не поднимали из-за боязни разрушить. На вполне «фантомизированном» HMS Ark Royal отражатели получили встроенное водяное остывание.

РЛС ТИПА 984

В конце 1950-х была сотворена корабельная трехмерная РЛС Type 984 дециметрового спектра (2-4 ГГц). В купе с системой обработки и отображения инфы этот комплекс позволял определять азимут, высоту и дальность до воздушной цели, при всем этом сразу осуществляя обзор и сопровождение до 100 целей. Дальность обнаружения составляла более 70 км для маловысотных целей, а для больших высоколетящих самолетов - до 330 км. Обратной стороной этого совершенства стали большие габариты, вес (31 т) и цена. Всего три экземпляра РЛС «Type 984» попали на корабли: их установили на авианосцах HMS Victorious, HMS Hermes и HMS Eagle. HMS Ark Royal получил пару более умеренных РЛС «Type 965».

АВИАГРУППА

Сначала службы HMS Eagle на нем базировались в главном поршневые воздушные суда - Fairey Firefly, Blackburn B-37 Firebrand , Sea Hornet. После 1954 года базу авиагруппы составляли дозвуковые истребители-бомбардировщики Hawker Sea Hawk и всепогодные перехватчики De Havilland DH.112 Venom. Противолодочные задачки недолгое время решали воздушные суда Gannet с ТВД. Сначала 1950-х борьбу с ПЛ взяли на себя вертолеты (поначалу «Wessex», а позднее более массивные «Sea King»), Задачки ПВО решали дозвуковые DH.110 Sea Vixen с сильной РЛС. Главным ударным самолетом с середины 1960-х стал прекрасный Buccaneer S2 - наилучший в собственном классе. Задачки ДРЛО делали специально измененные Gannet AEW.3. Сначала 1970-х в состав авиагруппы входило около 40 машин: 12-14 истребителей DH.110 Sea Vixen, 14 ударных (способных нести ядерные бомбы) Buccaneer S2, 4 Gannet AEW.3,1 транспортный Gannet COD.4, 8-10 противолодочных «Sea King» HAS.1. На HMS Ark Royal заместо DH.110 Sea Vixen располагались многоцелевые Phantom FG.1.

Главные свойства

Водоизмещение

- 43 060 т стандартное

- 53 390 т полное

Длина 247,4 м

Ширина 52,1 м

Осадка 11,0 м

Бронирование

- пояс: 102 мм

- палуба: 25-102+25-51 мм

- борта ангара: 25 мм

Движки

- 8 тройных водотрубных котлов типа Admiralty

- 4 турбины типа Parsons

Мощность 152 000 л.с.

Движитель 4

Скорость хода 31 узел наибольшая

Экипаж 2750 человек

Вооружение

Радиолокационное вооружение РЛС Type 960, 982, 983, 275, 262 и 974

Зенитная артиллерия

- 8х2 114-мм/45 Mk.6

- 8х6 40-мм/60 «Бофорс» Mk.6

- 2х2 40-мм/60 «Бофорс» Mk.5

- 9х1 40-мм/60 «Бофорс» Mk.7

Авиационная группа 60 самолётов

Судьбы авианосцев HMS Eagle и HMS Ark Royal разошлись еще до спуска со стапеля, а следующие ремонты, перестройки и модернизации с каждым разом повышали различия, и в конце концов любой из них стал представителем личного класса.

Безпрерывно модернизируемые, HMS Eagle и HMS Ark Royal представляли в отношении размеров, начального проекта и времени сотворения примерный аналог американских авианосцев типа Midway class. Но небогатые и повсевременно уменьшающиеся денежные ресурсы, которыми располагало Адмиралтейство, приходилось растрачивать, и не всегда отлично, на большущее число других проектов: постройку новых фрегатов, атомных ПЛ, модернизацию старенькых крейсеров типа HMS Tiger и все остальное. Если б средства хотя бы части из этих программ (из числа тех, которые позднее оказались практически безрезультативными) удалось перенаправить на два самых больших авианосца, их боевая ценность и судьба оказались бы куда более впечатляющими, а служба продлилась бы до конца прохладной войны.

Авианосцы Audacious class, также узнаваемый по имени головного корабля после переименования как Eagle class - серия английских тяжёлых ударных авианосцев периода 2-ой мировой войны. Были сделаны как предстоящее развитие тяжёлых авианосцев типа «Имплекейбл», отличаясь повышением числа самолётов на борту и большей высотой ангаров, для размещения в них новых, более больших самолётов. Всего было запланировано к постройке четыре корабля этого типа, но заложены были только три, ни один из которых к окончанию войны ещё не был даже спущен на воду. В послевоенные годы их достройка существенно затянулась и в конечном итоге в строй вступили только два из них, в 1951 и 1955 годах. Авианосцы типа Eagle class в послевоенные годы являлись более большими и сильными кораблями КВМС Англии, также стали наикрупнейшими из когда-либо вступивших в строй английских военных кораблей, не считая авианосцев типа Queen Elizabeth class находящихся в постройке, по состоянию на 2009 год. В 1950-х - 1960-х годах оба авианосца типа Eagle class несли активную службу, приняв роль в ряде операций и не один раз модернизируясь. Но после принятия 1966 году решения о сокращении авианосного флота Англии, авианосцы даже этого типа были сочтены очень малыми для обслуживания новейших реактивных самолётов и были сняты с вооружения в 1972 и 1978 годах.

Судьбы авианосцев HMS Eagle и HMS Ark Royal разошлись еще до спуска со стапеля, а следующие ремонты, перестройки и модернизации с каждым разом повышали различия, и в конце концов любой из них стал представителем личного класса.

Безпрерывно модернизируемые, HMS Eagle и HMS Ark Royal представляли в отношении размеров, начального проекта и времени сотворения примерный аналог американских авианосцев типа Midway class. Но небогатые и повсевременно уменьшающиеся денежные ресурсы, которыми располагало Адмиралтейство, приходилось растрачивать, и не всегда отлично, на большущее число других проектов: постройку новых фрегатов, атомных ПЛ, модернизацию старенькых крейсеров типа HMS Tiger и все остальное. Если б средства хотя бы части из этих программ (из числа тех, которые позднее оказались практически безрезультативными) удалось перенаправить на два самых больших авианосца, их боевая ценность и судьба оказались бы куда более впечатляющими, а служба продлилась бы до конца прохладной войны.

Авианосцы Audacious class, также узнаваемый по имени головного корабля после переименования как Eagle class - серия английских тяжёлых ударных авианосцев периода 2-ой мировой войны. Были сделаны как предстоящее развитие тяжёлых авианосцев типа «Имплекейбл», отличаясь повышением числа самолётов на борту и большей высотой ангаров, для размещения в них новых, более больших самолётов. Всего было запланировано к постройке четыре корабля этого типа, но заложены были только три, ни один из которых к окончанию войны ещё не был даже спущен на воду. В послевоенные годы их достройка существенно затянулась и в конечном итоге в строй вступили только два из них, в 1951 и 1955 годах. Авианосцы типа Eagle class в послевоенные годы являлись более большими и сильными кораблями КВМС Англии, также стали наикрупнейшими из когда-либо вступивших в строй английских военных кораблей, не считая авианосцев типа Queen Elizabeth class находящихся в постройке, по состоянию на 2009 год. В 1950-х - 1960-х годах оба авианосца типа Eagle class несли активную службу, приняв роль в ряде операций и не один раз модернизируясь. Но после принятия 1966 году решения о сокращении авианосного флота Англии, авианосцы даже этого типа были сочтены очень малыми для обслуживания новейших реактивных самолётов и были сняты с вооружения в 1972 и 1978 годах.

Кроме фактически повреждения машин ситуация усугублялась наличием огромного количества бензина, а время от времени и боезапаса. Результаты такового промаха в некоторых случаях могли привести к смерти корабля. С переходом к реактивным самолетам возросла как масса (вкупе с размерами) самолета, так и посадочная скорость, и возможность таких промахов возросла. Офицер Царского флота Деннис Кэмпбелл (позднее ставший командиром HMS Ark Royal) смог разрешить неразрешимое, казалось, противоречие очень обычным и роскошным методом - за счет отличия оси посадки на лево. Все проблемы разрешились в один миг; сейчас взлеты и посадки можно было создавать сразу, при неудачной посадке машина не врезалась в кучу других, а без усилий (увеличив тягу мотора) могла уйти на 2-ой круг.

В худшем случае, при аварийной посадке, самолет просто падал за борт - кстати, при таком раскладе шансы пилота спастись приметно вырастали (по сопоставлению с падением под нос корабля). HMS Ark Royal сначала получил только умеренный угол в 5,5°, но скоро мореплаватели и судостроители сделали очередной решительный шаг и прирастили угол в полтора раза, доведя его до 8,5°; линии движения взлета и посадки разошлись еще более. HMS Eagle получил всеполноценную 8,5-градусную полетную палубу в процессе «большой модернизации» 1959-1964 годов. Не считая этого, «свес» в значимой степени уравновешивал вес расположенного справа «острова» - ранее для этого приходилось загружать балласт. В конце концов, установка доп катапульт на угловой части дозволила конструктивно ускорить подъем авиагруппы в воздух, что благоприятно влияет на боевой радиус либо время патрулирования.

Кроме фактически повреждения машин ситуация усугублялась наличием огромного количества бензина, а время от времени и боезапаса. Результаты такового промаха в некоторых случаях могли привести к смерти корабля. С переходом к реактивным самолетам возросла как масса (вкупе с размерами) самолета, так и посадочная скорость, и возможность таких промахов возросла. Офицер Царского флота Деннис Кэмпбелл (позднее ставший командиром HMS Ark Royal) смог разрешить неразрешимое, казалось, противоречие очень обычным и роскошным методом - за счет отличия оси посадки на лево. Все проблемы разрешились в один миг; сейчас взлеты и посадки можно было создавать сразу, при неудачной посадке машина не врезалась в кучу других, а без усилий (увеличив тягу мотора) могла уйти на 2-ой круг.

В худшем случае, при аварийной посадке, самолет просто падал за борт - кстати, при таком раскладе шансы пилота спастись приметно вырастали (по сопоставлению с падением под нос корабля). HMS Ark Royal сначала получил только умеренный угол в 5,5°, но скоро мореплаватели и судостроители сделали очередной решительный шаг и прирастили угол в полтора раза, доведя его до 8,5°; линии движения взлета и посадки разошлись еще более. HMS Eagle получил всеполноценную 8,5-градусную полетную палубу в процессе «большой модернизации» 1959-1964 годов. Не считая этого, «свес» в значимой степени уравновешивал вес расположенного справа «острова» - ранее для этого приходилось загружать балласт. В конце концов, установка доп катапульт на угловой части дозволила конструктивно ускорить подъем авиагруппы в воздух, что благоприятно влияет на боевой радиус либо время патрулирования.