Вернуться назад

Распечатать

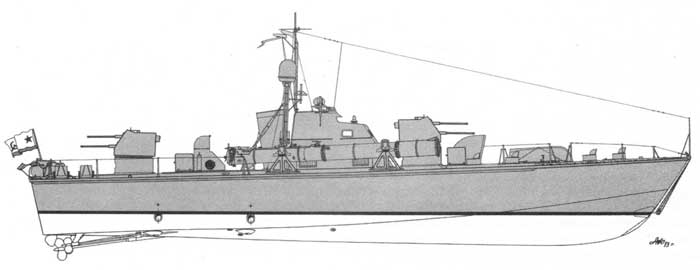

Торпедный катер проекта 183Т (СССР)

14 августа 1950 года вышло постановление Совета Министров СССР о разработке опытнейшего торпедного катера проекта 183Т с ускорительным ГТД ТВМ. Сроки были очень жесткими: на проектирование катера конструкторам СКБ-5 отводилось всего полгода, а выстроить его намечалось к 1 августа 1951 года. Осенью такого же года предполагалось провести тесты, окончив их к 1 декабря. Разумеется, что в этом случае возобладал ставший обычным для нашего флота подход, сотворения принципно нового корабля, методом использования в качестве щита серийного, на который «навешивался» отработанный на щите ГТД. Флот же добивался сотворения не плавучего щита, а настоящего боевого корабля с сохранением штатного орудия и вооружения макета.

Чтоб уложиться в сверхжесткие сроки, П.Г.Гойнкис предложил, как временную меру, простейшую схему силовой установки с работой ГТД и каждого из 4 дизелей на собственный вал. Но в предстоящем за свою простоту схожая схема очень полюбилась русскими конструкторам и в разных композициях (дизель на центральный вал, газовые турбины на бортовые, и напротив) обширно применялась в 1950-х-1970-х годах при разработке сторожевых и малых противолодочных кораблей проектов 159, 1159, 1124 и их модификаций. В сентябре 1950 года началось проектирование опытнейшего ТКА проекта 183Т. По собственному внешнему облику он отличался от макета более высочайшей и сдвинутой в корму надстройкой, наличием наклонной выхлопной трубы и воздухопоглотителя в носовой части. Обводы корпуса катера вполне соответствовали обводам серийного ТКА проекта 183. Поперечник мотора TPДВ дозволил расположить его в носовом машинном отделении меж дизелями М-50Ф. Потом выяснилось, что демонтировать ГТД (а делать это приходилось достаточно нередко) можно, только за ранее выгрузив оба дизеля и дизель-генератор. Для размещения ГТД пришлось прирастить длину носового машинного отделения с 3,6 до 5,7 м.

В носовой части катера был размещен воздухозаборник коробчатой формы, от которого к ГТД шла шахта, оборудованная защитной сетью. Сначало газоотвод предусматривался в борт, но конструкторы ОКБ-16 настояли на использовании дымовой трубы, потому что боялись сопротивления газовыхлопу при сильном боковом ветре, что во время пуска турбины могло вывести движок из строя (таковой случай имел место во время стендовых испытаний). Повышение длины машинного отделения и огромные габаритные размеры воздухопроводной шахты привели к необходимости полной перекомпоновки носовых отсеков. Кубрик команды (2-й отсек) стал девятиместным. 3-й и 4-й отсеки соединили в один (3-й), в каком размещались: по правому борту двухместная каюта старшин, за ней - двухместная каюта офицеров, а по левому борту - камбуз, радиокаюта и агрегатная радиолокации. Всю центральную часть отсека занимала воздуховодная шахта.

Очень уплотненная сборка жилых помещений серьезно усугубляла обитаемость катера. Отсутствие офицерского гальюна и умывальника (при «уплотнении» для них не нашлось места) на испытаниях привело к смешной ситуации, так как воспользоваться гальюном, расположенным в форпике, на полном ходу было нереально. В связи с тем, что установка газовой турбины привела к перегрузке катера на 10 т, его корпус был усилен за счет утолщения внешнего слоя днищевой обшивки с 12 до 15 мм. В районе 19-58 шп. обшивку внешнего борта выполнили трехслойной: два внутренних слоя состояли из 6-мм авиационной фанеры, а внешний - из диагональных сосновых досок шириной 12 мм. Уже в процессе промышленных испытаний в бортовой обшивке появились трещинкы, потому ее дополнительно усилили поясом из 12-мм сосновых досок высотой 480 мм. Ниже, практически до ватерлинии, шел пояс высотой 600 мм из 7-мм бакелизированной фанеры.

14 августа 1950 года вышло постановление Совета Министров СССР о разработке опытнейшего торпедного катера проекта 183Т с ускорительным ГТД ТВМ. Сроки были очень жесткими: на проектирование катера конструкторам СКБ-5 отводилось всего полгода, а выстроить его намечалось к 1 августа 1951 года. Осенью такого же года предполагалось провести тесты, окончив их к 1 декабря. Разумеется, что в этом случае возобладал ставший обычным для нашего флота подход, сотворения принципно нового корабля, методом использования в качестве щита серийного, на который «навешивался» отработанный на щите ГТД. Флот же добивался сотворения не плавучего щита, а настоящего боевого корабля с сохранением штатного орудия и вооружения макета.

Чтоб уложиться в сверхжесткие сроки, П.Г.Гойнкис предложил, как временную меру, простейшую схему силовой установки с работой ГТД и каждого из 4 дизелей на собственный вал. Но в предстоящем за свою простоту схожая схема очень полюбилась русскими конструкторам и в разных композициях (дизель на центральный вал, газовые турбины на бортовые, и напротив) обширно применялась в 1950-х-1970-х годах при разработке сторожевых и малых противолодочных кораблей проектов 159, 1159, 1124 и их модификаций. В сентябре 1950 года началось проектирование опытнейшего ТКА проекта 183Т. По собственному внешнему облику он отличался от макета более высочайшей и сдвинутой в корму надстройкой, наличием наклонной выхлопной трубы и воздухопоглотителя в носовой части. Обводы корпуса катера вполне соответствовали обводам серийного ТКА проекта 183. Поперечник мотора TPДВ дозволил расположить его в носовом машинном отделении меж дизелями М-50Ф. Потом выяснилось, что демонтировать ГТД (а делать это приходилось достаточно нередко) можно, только за ранее выгрузив оба дизеля и дизель-генератор. Для размещения ГТД пришлось прирастить длину носового машинного отделения с 3,6 до 5,7 м.

В носовой части катера был размещен воздухозаборник коробчатой формы, от которого к ГТД шла шахта, оборудованная защитной сетью. Сначало газоотвод предусматривался в борт, но конструкторы ОКБ-16 настояли на использовании дымовой трубы, потому что боялись сопротивления газовыхлопу при сильном боковом ветре, что во время пуска турбины могло вывести движок из строя (таковой случай имел место во время стендовых испытаний). Повышение длины машинного отделения и огромные габаритные размеры воздухопроводной шахты привели к необходимости полной перекомпоновки носовых отсеков. Кубрик команды (2-й отсек) стал девятиместным. 3-й и 4-й отсеки соединили в один (3-й), в каком размещались: по правому борту двухместная каюта старшин, за ней - двухместная каюта офицеров, а по левому борту - камбуз, радиокаюта и агрегатная радиолокации. Всю центральную часть отсека занимала воздуховодная шахта.

Очень уплотненная сборка жилых помещений серьезно усугубляла обитаемость катера. Отсутствие офицерского гальюна и умывальника (при «уплотнении» для них не нашлось места) на испытаниях привело к смешной ситуации, так как воспользоваться гальюном, расположенным в форпике, на полном ходу было нереально. В связи с тем, что установка газовой турбины привела к перегрузке катера на 10 т, его корпус был усилен за счет утолщения внешнего слоя днищевой обшивки с 12 до 15 мм. В районе 19-58 шп. обшивку внешнего борта выполнили трехслойной: два внутренних слоя состояли из 6-мм авиационной фанеры, а внешний - из диагональных сосновых досок шириной 12 мм. Уже в процессе промышленных испытаний в бортовой обшивке появились трещинкы, потому ее дополнительно усилили поясом из 12-мм сосновых досок высотой 480 мм. Ниже, практически до ватерлинии, шел пояс высотой 600 мм из 7-мм бакелизированной фанеры.

Невзирая на все принятые меры крепкость катера была признана недостаточной. Поперечные водонепроницаемые переборки были установлены на 6, 19, 33, 49, 58 и 65 шп. Не считая того, на 40 шп. смонтировали силовую полупереборку. Как уже говорилось, принципным различием экспериментального катера проекта 183Т от макета являлось внедрение в качестве ускорительного ГТД ТРДВ. Движок состоял из осевого компрессора, кольцевой камеры сжигания, двухступенчатой компрессорной турбины и одноступенчатой рабочей турбины, вес турбины с редуктором и вспомогательными механизмами составлял 2580 кг. Передача вращения турбины на гребной винт осуществлялась при помощи редуктора, снижавшего наибольшее число оборотов силовой турбины с 9200 до хороших для гребного винта 2000 об/мин. Валы силовой турбины и ведущей шестерни редуктора соединялись удлиненной муфтой. Движок с редуктором устанавливался на фундамент из поперечных балочных конструкций, которые опирались на стрингеры.

Топливная система ГТД имела любопытную особенность. Запуск мотора выполнялся на «родном» авиационном керосине, припасы которого (на пять-шесть пусков) располагались в 2-ух маленьких цистернах по бортам носового машинного отделения. После пуска ГТД топливная система переключалась на обыденное дизельное горючее. Торпедное и артиллерийское вооружение, средства обнаружения и связи остались такими же, как и на макете.

Технический проект был подписан 13 декабря 1950 года. Опытнейший катер проекта 183Т (зав. № 519) заложили на заводе № 5 в Ленинграде 12 апреля 1951 года, а уже 26 сентября такого же года спустили на воду. Пока шла его постройка, ГТД в июле 1951 года прошел 100-часовые стендовые тесты на заводе № 16 и был принят междуведомственной комиссией ВМС, МАП и МСП. Так как готовность катера при спуске составляла 95 %, фактически сразу начались швартовные тесты. Для их проведения завод № 16 МАП поставил три ГТД ТРДВ (зав. № 5, зав. № 6 и зав. № 7). Первым на катер установили движок № 5.

2 ноября он вышел в Финский залив для проверки надежности ГТД в режиме 50 % наибольшей мощи. Через пару минут после ввода в действие ГТД на скорости 40 уз в один момент началась наисильнейшая вибрация корпуса. ГТД немедля выключили, и катер под дизелями возвратился в завод. При осмотре мотора оказалось, что вышло разрушение подшипников силовой турбины, вследствие чего из-за смещения осей вращения разрушилась муфта, соединявшая силовую турбину с редуктором. Нашли трещинкы и в сварных соединениях носовой опоры ГТД. Всего до трагедии движок проработал 10 ч 23 мин. Из-за трагедии срок окончания испытаний катера был сорван, а для расследования обстоятельств сделали специальную комиссию. «Главный виновник» - торпедный катер проекта 183Т - после демонтажа ГТД в декабре 1951 года сделал переход в Лиепаю, где его поставили на кильблоки. Главными причинами трагедии комиссия признала очень жесткое крепление газовой турбины к фундаменту и неудовлетворительную работу системы смазки подшипников.

Тесты было решено продолжить, и в мае 1952 года катер «за ноздрю» привели в Ленинград, где его поставили к стене завода № 5. В августе на катер установили ГТД зав. № 7. Сейчас движок был смонтирован на резиновых амортизаторах, а в систему смазки ввели обогрев масла и прирастили его подачу к подшипникам турбины. Но новенькая турбина проработала всего 8,5 ч, после этого разрушилась, при этом картина разрушений была аналогичной предшествующему случаю. За несколько месяцев разработали новейшую конструкцию опор мотора, сварку в ответственных узлах опор поменяли шарнирными соединениями, очень разгрузили подшипники силовой турбины, улучшив их смазку и остывание. Связь силовой турбины с редуктором сделали более эластичной. Модернизированный движок зав. № 6 прошел многочасовые тесты на щите со смещением в вертикальной плоскости осей силовой турбины и редуктора. Потому что ресурс ГТД зав. № 6 был фактически выработан, для муниципальных испытаний использовали восстановленный движок № 7 (он получил обозначение № 7М). Они проводились с 28 августа по 30 октября 1953 года.

В процессе испытаний катер сделал 12 выходов в Финский залив. ГТД работал стабильно и обеспечивал все данные режимы. Наибольшая мощность, приобретенная на испытаниях, составляла 4300 л.с. Движок испытывался не только лишь как ускорительный, да и как всережимный в границах 50-100 % мощи. Также испытывалась возможность работы ГТД без работы дизелей на мощи 50 % номинала. Комиссия отметила последующие недочеты ТРДВ: большой расход горючего; высшую шумность, достигавшую в районе ходового мостика уровня в 135 дБ; огромную длину мотора, которая серьезно усугубила обитаемость; необходимость использования керосина в качестве пускового горючего. В октябре 1953 года тесты катера окончили, а 20 ноября такого же года подписали приемный акт.

По результатам испытаний комиссия отметила недостаточную общую крепкость корпуса, из за чего корабль мог развивать наивысшую скорость хода только при волнении моря от 0 до 2 баллов. Отмечалась завышенная заливаемость катера при ходе против волны, обитаемость признали неудовлетворительной. Общий вывод комиссии был достаточно категоричен: «ТКА пр. 183Т не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к огромным ТКА, потому серийную постройку ТКА либо СКА для морпогранохраны с ГТД по пр. 183Т и пр. 199Т не производить». После окончания госиспытаний катер проекта 183Т передали в учебный дивизион ТКА Кронштадтской военно-морской крепости. Этот корабль свою приоритетную цель выполнил - была подтверждена техно возможность использования ГТД на боевых кораблях.

создатель статьи: Апальков Ю.В.

Катера российского военного флота

Невзирая на все принятые меры крепкость катера была признана недостаточной. Поперечные водонепроницаемые переборки были установлены на 6, 19, 33, 49, 58 и 65 шп. Не считая того, на 40 шп. смонтировали силовую полупереборку. Как уже говорилось, принципным различием экспериментального катера проекта 183Т от макета являлось внедрение в качестве ускорительного ГТД ТРДВ. Движок состоял из осевого компрессора, кольцевой камеры сжигания, двухступенчатой компрессорной турбины и одноступенчатой рабочей турбины, вес турбины с редуктором и вспомогательными механизмами составлял 2580 кг. Передача вращения турбины на гребной винт осуществлялась при помощи редуктора, снижавшего наибольшее число оборотов силовой турбины с 9200 до хороших для гребного винта 2000 об/мин. Валы силовой турбины и ведущей шестерни редуктора соединялись удлиненной муфтой. Движок с редуктором устанавливался на фундамент из поперечных балочных конструкций, которые опирались на стрингеры.

Топливная система ГТД имела любопытную особенность. Запуск мотора выполнялся на «родном» авиационном керосине, припасы которого (на пять-шесть пусков) располагались в 2-ух маленьких цистернах по бортам носового машинного отделения. После пуска ГТД топливная система переключалась на обыденное дизельное горючее. Торпедное и артиллерийское вооружение, средства обнаружения и связи остались такими же, как и на макете.

Технический проект был подписан 13 декабря 1950 года. Опытнейший катер проекта 183Т (зав. № 519) заложили на заводе № 5 в Ленинграде 12 апреля 1951 года, а уже 26 сентября такого же года спустили на воду. Пока шла его постройка, ГТД в июле 1951 года прошел 100-часовые стендовые тесты на заводе № 16 и был принят междуведомственной комиссией ВМС, МАП и МСП. Так как готовность катера при спуске составляла 95 %, фактически сразу начались швартовные тесты. Для их проведения завод № 16 МАП поставил три ГТД ТРДВ (зав. № 5, зав. № 6 и зав. № 7). Первым на катер установили движок № 5.

2 ноября он вышел в Финский залив для проверки надежности ГТД в режиме 50 % наибольшей мощи. Через пару минут после ввода в действие ГТД на скорости 40 уз в один момент началась наисильнейшая вибрация корпуса. ГТД немедля выключили, и катер под дизелями возвратился в завод. При осмотре мотора оказалось, что вышло разрушение подшипников силовой турбины, вследствие чего из-за смещения осей вращения разрушилась муфта, соединявшая силовую турбину с редуктором. Нашли трещинкы и в сварных соединениях носовой опоры ГТД. Всего до трагедии движок проработал 10 ч 23 мин. Из-за трагедии срок окончания испытаний катера был сорван, а для расследования обстоятельств сделали специальную комиссию. «Главный виновник» - торпедный катер проекта 183Т - после демонтажа ГТД в декабре 1951 года сделал переход в Лиепаю, где его поставили на кильблоки. Главными причинами трагедии комиссия признала очень жесткое крепление газовой турбины к фундаменту и неудовлетворительную работу системы смазки подшипников.

Тесты было решено продолжить, и в мае 1952 года катер «за ноздрю» привели в Ленинград, где его поставили к стене завода № 5. В августе на катер установили ГТД зав. № 7. Сейчас движок был смонтирован на резиновых амортизаторах, а в систему смазки ввели обогрев масла и прирастили его подачу к подшипникам турбины. Но новенькая турбина проработала всего 8,5 ч, после этого разрушилась, при этом картина разрушений была аналогичной предшествующему случаю. За несколько месяцев разработали новейшую конструкцию опор мотора, сварку в ответственных узлах опор поменяли шарнирными соединениями, очень разгрузили подшипники силовой турбины, улучшив их смазку и остывание. Связь силовой турбины с редуктором сделали более эластичной. Модернизированный движок зав. № 6 прошел многочасовые тесты на щите со смещением в вертикальной плоскости осей силовой турбины и редуктора. Потому что ресурс ГТД зав. № 6 был фактически выработан, для муниципальных испытаний использовали восстановленный движок № 7 (он получил обозначение № 7М). Они проводились с 28 августа по 30 октября 1953 года.

В процессе испытаний катер сделал 12 выходов в Финский залив. ГТД работал стабильно и обеспечивал все данные режимы. Наибольшая мощность, приобретенная на испытаниях, составляла 4300 л.с. Движок испытывался не только лишь как ускорительный, да и как всережимный в границах 50-100 % мощи. Также испытывалась возможность работы ГТД без работы дизелей на мощи 50 % номинала. Комиссия отметила последующие недочеты ТРДВ: большой расход горючего; высшую шумность, достигавшую в районе ходового мостика уровня в 135 дБ; огромную длину мотора, которая серьезно усугубила обитаемость; необходимость использования керосина в качестве пускового горючего. В октябре 1953 года тесты катера окончили, а 20 ноября такого же года подписали приемный акт.

По результатам испытаний комиссия отметила недостаточную общую крепкость корпуса, из за чего корабль мог развивать наивысшую скорость хода только при волнении моря от 0 до 2 баллов. Отмечалась завышенная заливаемость катера при ходе против волны, обитаемость признали неудовлетворительной. Общий вывод комиссии был достаточно категоричен: «ТКА пр. 183Т не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к огромным ТКА, потому серийную постройку ТКА либо СКА для морпогранохраны с ГТД по пр. 183Т и пр. 199Т не производить». После окончания госиспытаний катер проекта 183Т передали в учебный дивизион ТКА Кронштадтской военно-морской крепости. Этот корабль свою приоритетную цель выполнил - была подтверждена техно возможность использования ГТД на боевых кораблях.

создатель статьи: Апальков Ю.В.

Катера российского военного флота