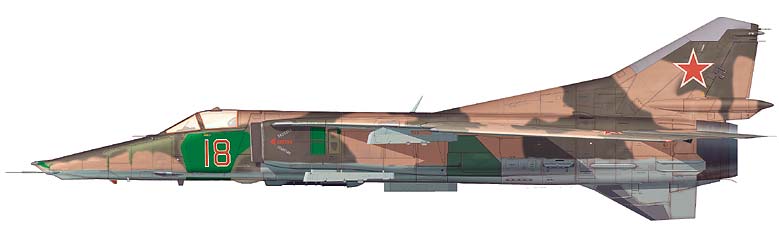

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27К (СССР)

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27К (по кодификации НАТО: Flogger-D) - авиационный ударный комплекс 3-го поколения, созданный для поражения стационарных и подвижных, в том числе малоразмерных целей со средних, малых и максимально малых высот в критериях их зрительной видимости, также невидимых целей с известными координатами и работающих РЛС противника. Резвое развитие авиационных лазеров позволило уже к началу 1970-х гг. создать оборудование, обеспечивавшее не только лишь получение инфы о величине наклонной дальности до цели, но позволявшее подсвечивать саму цель, осуществляя тем полуактивное наведение высокоточных средств поражения. Первым носителем такового оборудования в СССР стал МиГ-27К (МиГ-23БК, изделие «32-26»), совершивший 1-ый полёт 30 декабря 1974 г.

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27К (по кодификации НАТО: Flogger-D) - авиационный ударный комплекс 3-го поколения, созданный для поражения стационарных и подвижных, в том числе малоразмерных целей со средних, малых и максимально малых высот в критериях их зрительной видимости, также невидимых целей с известными координатами и работающих РЛС противника. Резвое развитие авиационных лазеров позволило уже к началу 1970-х гг. создать оборудование, обеспечивавшее не только лишь получение инфы о величине наклонной дальности до цели, но позволявшее подсвечивать саму цель, осуществляя тем полуактивное наведение высокоточных средств поражения. Первым носителем такового оборудования в СССР стал МиГ-27К (МиГ-23БК, изделие «32-26»), совершивший 1-ый полёт 30 декабря 1974 г.

Его главным различием от предшественников был существенно более совершенный и непростой прицельно-навигационный комплекс ПрНК-23К с БЦВМ «Орбита-20», также с эксклюзивной, не имевшей в то время забугорных аналогов оптико-электронной прицельной станцией «Кайра» и оптическим визирным индикатором «Зрачок». «Кайра», встроенная в бортовой вычислительный комплекс, обеспечивала все виды стрельбы и бомбометания, также применение управляемых ракет с лазерной и телевизионной головками самонаведения. Оптическая система станции и интегрированный телеканал разрешали обнаруживать и распознавать цели на большой дальности, а встроенный вычислитель давал возможность автоматом аккомпанировать избранную цель и выдавал целеуказание ракетам типа Х-25, Х-29Л, Х-29Т и корректируемым авиабомбам КАБ-500, которые могли применяться с горизонтального полета.

В станции «Кайра» отыскала применение оптическая схема с «развязанной» линией визирования, которая для управления положением прицельного перекрестия не добивалась высокоточного пилотирования носителя. Станция была сформирована вокруг оптико-телевизионного визирного устройства, обеспечивавшего индикацию телевизионного изображения визируемого участка местности либо цели на дисплее телевизионного индикатора ИТ-23 (размер экрана 23 см на искосок), установленного с правой стороны приборной доски и защищенного от солнечной засветки мощным тубусом, приметно портивщим интерьер кабины. Углы визирования рассчитывались БЦВМ и отрабатывались оптическим устройством, стабилизированным по наклону и тангажу.

Измерение наклонной дальности и подсветка цели осуществлялись при помощи лазерного канала, направление излучения которого было оптически совмещено с направлением визирного луча. Телевизионный канал станции имел «телеавтомат», обеспечивавший захват изображения цели и автоматическое слежение. При работе со станцией предварительное визирование производилось средством визирной головки. Наибольшая дальность внедрения орудия, наводимого «Кайрой», составляла 7-8 км, углы визирования в вертикальной плоскости достигали -160°, а в наклонной плоскости ±35". Станция имела обширное и узенькое поля зрения, а интервал измеряемых лазерным дальномером дальностей составлял 200-7000 м. Весила «Кайра» 125 кг.

При проектировании этой станции создатели реализовали новые технические решения и методы, которые в предстоящем удачно применяли в других более поздних изделиях. Особо необходимо отметить работы по внедрению в аппаратуру станции телевизионного канала с приспосабливающимися средствами полутоновой корректировки, способного работать в сложных критериях освещенности, также телевизионного автомата сопровождения целей. Вобщем, у «Кайры» были и недочеты, самым значимым из которых стало ограничение по условиям внедрения — только деньком и при неплохой видимости.

Улучшенная вычислительная машина «Орбита-20» обеспечивала новые режимы, к примеру, корреляционное слежение за целью с автоматическим переходом на программно-корректируемое слежение. Ввод в БЦВМ начальной инфы (включавшей баллистические данные орудия, координаты вынесенного ориентира, промежных пт поворота маршрута и др.) выполнялся с помощью перфокарт. В индикаторе «Зрачок» прицельная информация, сформированная на дисплее электронно-лучевой трубки, с помощью специальной оптической системы воспроизводилась в поле зрения отражателя (ИЛС). Управление индицируемой информацией производилось средством компьютера.

В состав вооружения модернизированного истребителя-бомбардировщика МиГ-27К вошли новые высокоточные средства поражения. О разработке этого орудия, принципно изменившего вид истребительно-бомбардировочной авиации, следует поведать особо. Главным недочетом командного способа наведения, примененного в ракете Х-23, являлось чрезмерное повышение нагрузки на летчика. Летчику приходилось безпрерывно задерживать трассер ракеты на полосы «самолет-цель», продолжая при всем этом пилотировать свою машину, сразу смотреть за воздушной обстановкой и вести боевое маневрирование, уклоняясь от атак самолетов противника и зенитного огня. Для увеличения продуктивности авиационных управляемых ракет требовались кардинально новые принципы их наведения, позволявшие разгрузить летчика.

Принципиальным шагом на этом пути стала проведенная в конце 1960-х гг. всеохватывающая научно-исследовательская работа (НИР) с ролью ОКБ КМЗ, столичных Машиностроительного завода «Кулон» (ОКБ Сухого). НИИ Авиационных систем и ЦКБ «Геофизика». В процессе нее определялись пути сотворения станции подсвета цели с внедрением лазеров на базе стекла, активированного неодимом, также чувствительных частей ГСП, способных принимать сигнал станции подсвета, отраженный от разных подстилающих поверхностей на дальностях до 8 км. Был проработан и вид ракеты с осколочно-фугасной боевой частью, вопросы размещения ее на самолете типа Су-7Б, принципы демпфирования луча станции подсвета цели, обеспечивавшие удовлетворительную точность удержания его на цели в режимах пикирования и горизонтального полета самолета. НИР показала, что новый вид орудия дает значимый прирост продуктивности деяния фронтовой авиации по сопоставлению не только лишь с неуправляемыми боеприпасами, да и с ракетами, имевшими радиолучевую либо радиокомандную системы наведения.

В декабре 1970 г. было принято решение об оснащении таким орудием самолетов Су-7БМ и Су-17М. Согласно этому же решению, ОКБ КМЗ стало головным создателем ракеты Х-25 (изделие «69»). Лазерную головку самонаведения 24Н1 и самолетную станцию подсвета «Прожектор-1» создавало ЦКБ «Геофизика». Ракету Х-25 разрабатывали на базе Х-23. От собственной предшественницы она унаследовала аэро схему, рули, движок. Но аппаратура наведения (лазерная ГСП) располагалась сейчас в носовом отсеке. Стартовая масса УР составляла 320 кг, наибольшая дальность запуска — 7 км, наибольшая скорость — 700 м/с, средняя скорость (при дальности 7 км) 400-500 м/с. В феврале 1976 г Х-25 и систему вооружения «Прожектор» приняли на вооружение ВВС. Система предназначалась для поражения самолетами фронтовой авиации Су-17М2 малоразмерных слабозащищенных подвижных и недвижных целей типа пусковые установки ракет, жд эшелоны, кабины РЛС, малотоннажные корабли и суда в критериях зрительной видимости. При использовании данной системы самолет нес одну либо две ракеты Х-25 и съемный контейнер со станцией подсветки «Прожектор-1».

Скоро на замену «Прожектору» пришли более совершенные системы «Кайра» и «Клен», позволявшие новым носителям МиГ-27К и МиГ-27М брать до 4 ракет Х-25. «Кайра» производила автоматическое слежение за целью лазерной станцией подсвета, генератор которой имел значимые углы прокачки в вертикальной и горизонтальной плоскостях, что давало возможность самолету производить маневрирование. Новые системы разрешали запускать ракеты с горизонтального полета и малых высот. В процессе испытаний отрабатывалась также подсветка целей с земли, но в предстоящем этот метод внедрения Х-25 не получил распространения.

Несколько позднее МиГ-27К получил в дополнение к Х-25 существенно более тяжелую и сильную ракету Х-29Л с полуактивной лазерной системой самонаведения и Х-29Т с телевизионной системой самонаведения. Самолет одним из первых в СССР стал оснащаться и корректируемыми авиабомбами КАБ-500Л и КАБ-500Кр с лазерным и телевизионным наведением, соответственно. Другим новым орудием МиГ-27К стали противорадиолокационные ракеты. 15 августа 1972 г вышло решение Комиссии Президиума Совмина СССР по военно-промышленным вопросам о разработке легкой противорадиолокационной ракеты Х-27. Ее головным создателем назначили ОКБ КМЗ. Там пошли уже изведанным методом, и взяли за базу конструкции новейшей УР предшествующее изделие Х-25. Но ограничиться установкой новейшей ГОН на старенькой ракете не удалось: для борьбы с РЛС требовалось существенное повышение дальности запуска, зачем необходимо было создать новейшую двигательную установку, также новые системы энергообеспечения и управления.

Стартовая масса ракеты составила 310 кг Для подготовки УР к пуску, также выдачи в ее бортовую систему управления команд и сигналов для формирования линии движения полета к цели, определения дальности до цели и нахождения самолета-носителя в зоне разрешенного запуска омское ЦКБА сделало аппаратуру «Вьюга». Зимой 1975 г прошли фабричные летные тесты ракеты на специально оборудованном МиГ-23Б. Программка Муниципальных совместных испытаний опытнейшей ракеты Х-27ПС в составе вооружения самолета МиГ-27 была выполнена к июню 1977 г В сентябре 1980 г приказом министра обороны СССР ракету Х-27ПС приняли на вооружение самолетов фронтовой авиации.

Новое орудие предназначалось для вывода из строя РЛС зенитно-ракетных комплексов «Хок», «Усовершенствованный Хок» и «Найк Геркулес», также радаров управления огнем зенитной артиллерии. Оно вошло в систему вооружения самолетов МиГ-27К, МиГ-27М и МиГ-27Д. Каждый истребитель-бомбардировщик нёс одну либо две Х-27ПС на пусковых устройствах АПУ-68Разум3, при всем этом под фюзеляж подвешивался контейнер с аппаратурой «Вьюга». Поиск излучения РЛС осуществлялся ГСН ракеты под управлением аппаратуры «Вьюга», хотя не исключалось первичное целеуказание от бортовых средств носителя. При возникновении в кабине летчика сообщения об обнаружении излучения РЛС он разворачивал самолет на нее и производил захват цели ГСН ракеты. Х-27ПС могла применяться деньком и ночкой в всех метеоусловиях. Запуск одной либо 2-ух ракет производился с пикирования, кабрирования либо горизонтального полета на дальностях до 40 км при скорости полета носителя 700-1250 км/ч и высотах от 50 до 12000 м. Ракета наводилась на цель собственной ГСН, и после ее схода с пускового устройства самолет мог делать хоть какой маневр. Поражение цели производилось подрывом фугасной боевой части от контактных сенсоров. Для борьбы с воздушным противником МиГ-27К получил ракеты близкого боя с термический ГСН Р-60 (Р-60М), являвшиеся в то время самыми действенными в собственном классе.

Сначала 1980-х гг. воздушные суда МиГ-27К первыми получили новейшую составную ракету Х-25М со сменными системами наведения, заменившую сразу три типа УР: Х-23М, Х-25 и Х-27ПС. Эта ракета имела четыре варианта комплектации, допускавшей трансформацию 1-го в другой конкретно в строевых авиачастях. Х-25МП имела наивысшую дальность 40 км и комплектовалась пассивными противорадиолокационными головками самонаведения ПРГСН-1ВП либо ПРГСН-2ВП, отличавшимися частотами РЛС, на которые они были «заточены». Х-25МЛ и Х-25МР обеспечивали поражение целей на дальности до 10 км. 1-ая имела полуактивную лазерную систему наведения, 2-ая — радиокомандную. В предстоящем концепция сотворения новых ракет на базе составного агрегатирования стала классической при разработке русских авиационных средств поражения различного предназначения.

Самолёт МиГ-27К представляет собой одноместный однодвигательный высокоплан с крылом изменяемой стреловидности, цельноповоротным дифференциально отклоняемым стабилизатором и убирающимися в полете шасси. Планер самолета цельнометаллической конструкции, сделан в главном из дюралевых (Д19, В95, АК4, АЛ9 и др.) и магниевых (МЛ5, МА14 и др.) сплавов, также сталей (ВНС-2, ВНЛ-3, ЭИ-703 и др.). Фюзеляж полумонококовой конструкции, разбит технологическими разъемами на три секции — носовую, центральную и хвостовую. В фронтальном отсеке носовой секции располагаются оптоэлектронная система «Кайра», включающая лазерный дальномер-целеуказатель и телекамеру, также станция наведения ракет «Дельта-НЗГ», антенна которой находится над окном лазерного дальномера под радиопрозрачным обтекателем. Дальше размещается герметичная кабина пилота, а под ней — ниша убранного положения фронтальной опоры шасси. Кабина закрыта фонарем, состоящим из недвижного козырька и откидывающейся вспять крышки. Лобовое стекло козырька защищено от оледенения электротепловой ПОС. Обзор вспять обеспечивается с помощью смотрового устройства ТС-27АМШ, закрепленного на крышке фонаря. Открытие крышки делается пневмоцилиндром, а ее аварийный сброс — пиротехнической системой.

В кабине установлено катапультное кресло КМ-Ш, обеспечивающее покидание самолета на скорости выше 130 км/ч во всем спектре высот. Борта кабины снаружи защищены железными бронеплитами. За кабиной пилота располагаются бортовое оборудование, боекомплект пушки и фронтальный фюзеляжный топливный бак. Снизу на носовой секции фюзеляжа закреплена пушка ГШ-6-30А, а по бортам — воздухопоглотители мотора. Воздухопоглотители — дозвуковые, нерегулируемые, прямоугольного поперечного сечения. Любой из них отодвинут от борта фюзеляжа на 80 мм, образуя щель для слива пограничного слоя. За носовой секцией находится фюзеляжный топливный бак-отсек № 2 — основной силовой отсек центральной секции фюзеляжа, к которому крепятся кессон центроплана крыла и главные стойки шасси. Дальше центральную секцию занимают ниши убранного положения главных опор, а за ними — движок и топливный бак. По продольной оси этой секции проходит к движку цилиндрический воздушный канал. К хвостовой секции фюзеляжа крепятся киль, стабилизатор и подфюзеляжный гребень. Снутри этой секции находятся форсажная камера и топливный бак, а на ее наружной поверхности установлены четыре тормозных щитка (два — над консолями стабилизатора и два — под ними).

Крыло самолёта МиГ-27К состоит из недвижного центроплана и 2-ух поворотных трапециевидных консолей. На фронтальной кромке каждой консоли имеется вихреобразующий «клык». Угол стреловидности центроплана по фронтальной кромке 70'. Консоли могут быть установлены в 3-х фиксированных положениях: с углом стреловидности по фронтальной кромке 18,5" (взлет, посадка и полет на дальность); либо 47,5' (боевое применение со сложных видов маневра и ведение ограниченно маневренного воздушного боя); либо 74,5" (полет на сверхзвуковой скорости). Конструкция крыла двухлонжеронная, кессонного типа. Кессоны центроплана и консолей являются топливными баками-отсеками. Кессон центроплана выполнен из стали и приварен к силовому отсеку центральной секции фюзеляжа. Кессон консоли присоединен к кессону центроплана средством поворотного узла.

Изменение стреловидности консолей делается специальной системой СПК-1 средством 2-ух гидромоторов и шариковинтового привода. Любая консоль вооружена четырехсекционным отклоняемым носком и трехсекционным закрылком. Конструкция закрылка — трехслойная с сотовым заполнителем. На внешних поверхностях внутренних секций закрылка закреплены железные ленты, по которым передвигаются бобышки прижимающих щитков. Эти щитки закрывают вырезы в фюзеляже, в которые заходит крыло при увеличении его стреловидности. На верхней поверхности каждой консоли установлен двухсекционный ин-терцептор. Элероны на крыле отсутствуют. Поперечное управление самолетом осуществляется методом выпуска интерцептора на одной консоли с одновременным дифференциальным отклонением стабилизатора. Управление механизацией крыла осуществляется гидроцилиндрами

Хвостовое оперение состоит из цельноповоротного стабилизатора. киля с рулем направления и подфюзеляжного гребня. Стабилизатор может работать в 2-ух режимах. В режиме продольного управления обе его консоли синхронно отклоняются в одну сторону на угол от -28.5' до +8,5°. В режиме поперечного управления консоли стабилизатора отклоняются в различные стороны на схожие углы, не превосходящие ± 6,5" (при наибольшей стреловидности крыла; либо ±10°. Киль двухлонжеронной конструкции. Панели меж лонжеронами фрезерованные. Конструкция руля направления и хвостовых частей стабилизатора — трехслойная с сотовым заполнителем. Подфюзеляжный гребень при выпуске шасси складывается на право. В основании киля размещается контейнер с тормозным парашютом ТП-10370-65.

Шасси трехопорное с носовой стойкой. Передняя опора двухколесная. главные — одноколесные. Пневматики колес — бескамерные. Носовое колесо размером 520x140 мм, главное — 840x360 мм. Колеса обустроены дисковыми тормозами. Система торможения пневматическая. Передняя опора полурычажного типа, убирается по полету в нишу под пилотской кабиной. Она оборудована управляющим механизмом МРК-30 и центрирующим устройством. Управление фронтальной опорой осуществляется педалями. Главная стойка состоит из поперечной балки, поворотного узла, консольной полувилки с выносным амортизатором и механизмом ее доворота. Стойка убирается средством гидроцилиндра, который в выпущенном положении является ее подкосом. Уборка делается по направлению к оси самолета в фюзеляжный отсек. При всем этом шток гидроцилиндра поворачивает ввысь опору относительно оси её крепления и сразу происходит доворот в обратном направлении полувилки с колесом.

Силовая установка включает один ТРДФ Р-29Б-300 с наибольшей тягой 8000 кгс/с форсажом — 11500 кгс. Движок выполнен по двухвальной схеме, имеет одиннадцатиступенчатый осевой компрессор (5 ступеней низкого и 6 ступеней высочайшего давления), кольцевую камеру сжигания, двухступенчатую турбину, форсажную камеру и двухпозиционное реактивное сопло. Система пуска мотора — автономная от турбостартера ТС-21, который рассчитан на непрерывную работу менее 60 с. В полете движок запускается от авторотации. При всем этом на большой высоте употребляется система его кислородной подпитки. Маслосистема — циркуляционная, замкнутого типа, все ее агрегаты смонтированы на движке. Горючее располагается в фюзеляжных и крыльевых баках-отсеках. Суммарная емкость внутренних баков — 5400 л. Заправка этих баков — централизованная под давлением. Не считая того, могут употребляться навесные топливные баки емкостью по 800 л: один фюзеляжный (на центральном пилоне) и два крыльевых (под консолями). Подвеска крыльевых НТВ вероятна только под крыло, установленное на малый угол стреловидности. По мере надобности эти баки сбрасываются в полете совместно с пилонами.

Гидравлическая система состоит из 2-ух автономных систем: основной и бустерной. Любая система имеет насос переменной производительности НП-70А-3 с приводом от маршевого мотора. Рабочее давление — 210 кг/cм^ Бустерная система обслуживает одну из камер двухкамерных бустеров стабилизатора и интерцепторов, также правый гидромотор системы поворота крыла СПК-1. Главная гидросистема обеспечивает питанием однокамерный бустер руля направления, вторую камеру бустеров стабилизатора и интерцепторов, левый гидромотор СПК-1, также выпуск и уборку шасси, закрылков и тормозных щитков, работу устройств поворота носовых колес и складывания подфюзеляжного гребня. Доп источниками энергии являются шаровые гидроаккумуляторы, установленные по одному в каждой из систем. При отказе мотора гидронасос бустерной системы работает от аварийного привода.

Воздушная система состоит из основной и аварийной. Главная система обеспечивает герметизацию и открытие фонаря, прижим крыльевых уплотнительных щитков, торможение колес шасси, выпуск тормозного парашюта. Аварийная служит для аварийного выпуска шасси и складывания подфюзеляжного гребня, аварийного торможения главных колес шасси. В качестве баллонов воздушйой системы применены полости главных стоек шасси. Система управления тормозным парашютом имеет отдельный воздушный баллон.

Вооружение. Артиллерийское вооружение самолёта МиГ-27К включает шестиствольную 30-мм пушку ГШ-6-30А с боекомплектом 260 снарядов. Не считая того, могут устанавливаться навесные пушечные контейнеры СППУ-22-01 либо УПК-23-250 с 23-мм пушками ГШ-23. Самолёт МиГ-27К несет широкую номенклатуру бомбового и неуправляемого ракетного вооружения. А именно, могут быть подвешены 22 бомбы калибром 50 либо 100 кг, либо 9 бомб калибром 250 кг, либо 8 бомб калибром 500 кг, либо четыре блока УБ-16-57 либо УБ-32А с реактивными снарядами С-5 калибром 57 мм (до 128 шт), либо четыре блока Б-8М с 80-мм снарядами С-8 (80 шт), либо четыре реактивных снаряда С-24 калибром 240 мм. Употребляются также бомбовые кассеты РБК-250, унифицированные контейнеры КМГ-У, баки с зажигательной консистенцией ЗБ-500. На фронтальных подфюзеляжных держателях предусмотрена подвеска тактических ядерных бомб мощью до 30 кТ. В арсенал используемого на МиГ-27К управляемого вооружения входят: корректируемые бомбы КАБ-500Л и КАБ-500 Кр, ракеты «воздух-земля» Х-23М, Х-25МЛ и Х-25МП, Х-27ПС, Х-29Л и Х-29Т также самонаводящиеся ракеты «воздух-воздух» малой дальности Р-13М либо Р-60 (Р-60М). Самолёт МиГ-27К может нести до 4-х ракет Х-25МЛ либо Р-60 либо до 2-х других УР. При использовании противорадиолокационных ракет Х-25МП и Х-27ПС под фюзеляж подвешивается контейнер с аппаратурой управления «Вьюга». Наибольшая боевая нагрузка — 4000 кг.

Массовое создание МиГ-27К началось в Иркутске в 1976 г и закончилось в 1982 году. Было выстроено 200 истребителей-бомбардировщиков этого типа. На базе МиГ-27К сделали опытнейший самолет, который был должен применяться в составе разведывательно-ударного комплекса, получая наружное целеуказание в масштабе времени, близком к реальному. Но до принятия этого комплекса на вооружение дело так и не дошло.

Тактико-технические свойства МиГ-27К Экипаж: 1 человек Длина: 17,10 м Размах крыла: в сложенном положении: 7,40 м в развернутом положении: 13,80 м Удлинение крыла: в сложенном положении: 5,22 в развернутом положении: 1,77 Высота: 5 м Колея шасси: 2,66 м База шасси: 5,77 м Площадь крыла: в сложенном положении: 34,16 м в развернутом положении: 37,35 м Вес пустого: 11 908 кг Вес оснащенного: 18 100 кг Наибольший взлетный вес: 20 670 кг Движок: 1 турбореактивный Р-29-300 наибольшая тяга: 81 кН тяга на форсаже: 123 кН Тяговооружённость: 0,62 Наибольшая скорость: у земли: 1350 км/ч (M = 1,10) на высоте 8000 м: 1885 км/ч (M = 1,77) Практический потолок: 14 000 м Скороподъёмность: 200 м/с Нагрузка на крыло: 605 кг/м Горючее во внутренних баках: 4560 кг (5400 л) Горючее во наружной подвеске: до 3-х ПТБ емкостью по 790 л Перегоночная дальность: 2500 км Боевой радиус: 780 км либо 540 км при полете по профилю "малая-малая-малая высота" с 2-мя ракетами Х-23 и 3-мя навесноыми баками либо 225 км по тому же профилю, но без навесных баком. Пробег при обычной посадочной массе (без использования тормозного парашюта): 1300 м Пробег при обычной посадочной массе (с внедрением тормозного парашюта): 900 м