Пулемёты ДШК и ДШКМ (СССР)

Пулемёт ДШК является результатом модернизации многокалиберного станкового пулемета ДК (Дегтярев Многокалиберный), войсковые тесты которого не оправдали ожиданий. В 1934 г. создание ДК остановили, а в 1935 г. закончили. 19 июня 1936 г. на ковровском заводе №2 им. К.О.Киркижа начали работу по переделке южноамериканского станкового пулемёта «Кольт-Браунинг» под 12,7-мм патрон ДК (занимательно, что в следующим конкретно ДШК и M2HB «Браунинг» стали более распространёнными многокалиберными пулемётами в мире). Но эта работа, продолжавшаяся в 1938-1939 гг., не отдала применимого результата, и усилия сосредоточили на совершенствовании ДК - тем паче, что Штаб РККА считал нужным унификацию пулемётного вооружения конкретно на базе дегтярёвской схемы.

Пулемёт ДШК является результатом модернизации многокалиберного станкового пулемета ДК (Дегтярев Многокалиберный), войсковые тесты которого не оправдали ожиданий. В 1934 г. создание ДК остановили, а в 1935 г. закончили. 19 июня 1936 г. на ковровском заводе №2 им. К.О.Киркижа начали работу по переделке южноамериканского станкового пулемёта «Кольт-Браунинг» под 12,7-мм патрон ДК (занимательно, что в следующим конкретно ДШК и M2HB «Браунинг» стали более распространёнными многокалиберными пулемётами в мире). Но эта работа, продолжавшаяся в 1938-1939 гг., не отдала применимого результата, и усилия сосредоточили на совершенствовании ДК - тем паче, что Штаб РККА считал нужным унификацию пулемётного вооружения конкретно на базе дегтярёвской схемы.

Активизации работ содействовала организация на заводе ЦКБ-2, объединившего опытно-конструкторские работы. Серьёзной неувязкой оставалась отработка системы питания пулемёта. В 1937 г. Шпагин значительно доработал собственный вариант ленточного приёмника, создав барабанный механизм подачи железной ленты смышленой конструкции. Приёмник Шпагина приводился в движение от передвигающейся в процессе автоматической стрельбы ручки перезаряжания, поэтому не добивался значимой переделки системы самого пулемёта. В апреле 1938 г. пулемёт с ленточным питанием был удачно испытан, 17 декабря выдержал полигонные тесты. И 26 февраля 1939 г. постановлением Комитета обороны при СНК СССР эталон принят на вооружение под обозначением "12,7-мм станковый пулемёт эталона 1938 г. ДШК ("Дегтярёва-Шпагина многокалиберный"), хотя в документах он назывался и как «ДК».

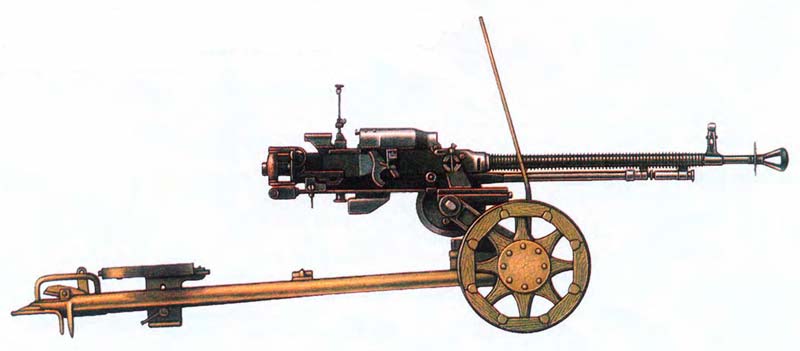

Пулемёт ДШК был принят на всеприменимом станке системы И.Н.Колесникова с отделяемым колёсным ходом и складной треногой. Пулемёт рассматривался как средство борьбы с воздушными целями, лёгкими бронемашинами, также с живой силой и огневыми точками противника в укрытиях. Прицельная дальность стрельбы составляла 3500 м по наземным и 2400 м (наклонная дальность) по воздушным целям, досягаемость по высоте - 1500 м, углы наведения по вертикали в положении для зенитной стрельбы - от -4 до +85".

В 1938-1939 гг. ЦКБ-2 завода №2 провело бывалые работы по применению ДШК в качестве авиационного - в синхронных и крыльевых установках. Авиационный пулемёт на базе ДШК оказался не очень животрепещущ - к тому времени уже существовал особый авиационный высокотемпный 12,7-мм пулемёт ШВАК (был разработан конструктором С.В. Владимировым ещё на базе 7,62-мм пулемёта ШКАС), создание которого в 1935 г, начали в Коврове.

Массовое создание пулемётов ДШК развернули в 1939 г. Если на 1938 г. наркомат вооружений устанавливал за один пулемёт ДШК цена «по договору» 13 635 руб. (с ЗИП), то на 1939 г, установил уже твёрдую стоимость по прейскуранту 12 000 руб. (для сопоставления пулемёт «Максим» на всеприменимом станке с ЗИП в 1939 г. отпускался за 5960 руб.). В войска пулемёты ДШК начали поступать в 1940 г, всего за этот год завод №2 выпустил 566 ДШК, хотя план заказов наркомата обороны на 1940 г, составлял 900 пулемётов плюс 40 пулемётов для наркомата Военно-морского флота. В первом полугодии 1941 г. выпущено 234 ДШК, хотя общий план на 1941 г. подразумевал 4000 ДШК.

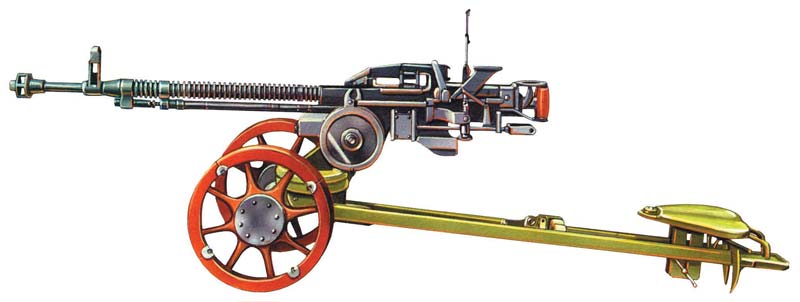

В конце Величавой Российскей войны К.И.Соколов и А.К.Норов провели существенную модернизацию ДШК. Сначала, вновь изменяется механизм питания — барабанный приёмник сменяется ползунковым. Не считая того, увеличивается технологичность производства, меняется крепление ствола пулемёта, осуществляется ряд мер по увеличению живучести и надёжности в работе. «Парашютообразный» дульный тормоз сменяется плоским также активного типа (вобщем, таковой тормоз употреблялся и на ДШК). 1-ые 250 модернизированных пулемётов были выпущены в феврале 1945 г. на заводе в Саратове (туда, как и в Куйбышев, ещё в 1941 г. эвакуировали часть производства Тульского машиностроительного завода), освоением их производства управлял Е.С.Соболев. В 1946 г. пулемёт принимается на вооружение под обозначением «12,7-мм пулемёт обр.1938/46 г., ДШКМ» (невзирая на смену приёмника, имя Шпагина в марке пулемёта справедливо сохранили). Повысилась надёжность работы системы — если согласно техническим условиям на ДШК допускалось 0,8 % задержек при стрельбе, то на ДШКМ уже 0,36 %.

ДШКМ сразу стал танковым зенитным пулемётом — он ставился на танки серии ИС, Т-54/55, Т-62, на БТР-50ПА, модернизированные ИСУ-122 и ИСУ-152, особые машины на танковом шасси. Не считая того, выявилась потребность в более массивном автоматическом оружии — в СССР для этого возвратились к пулемёту под 14,5-мм патрон, разработанный ещё перед войной уже с расчётом на автоматическое орудие. На Западе в главном предпочли перейти к мелкокалиберным автоматическим пушкам (здесь в значимой степени сказался опыт германских 20-мм пушек). В сентябре 1943 г. в Коврове началась разработка более массивного 14,5-мм пулемёта на базе 20-мм авиационной пушки В-20 системы С.В.Владимирова для борьбы с наземными и воздушными целями. 30 июня 1944 г. удачно прошли тесты 14,5-мм пулемёт Владимирова КПВ-44 и зенитная установка к нему, 22 ноября 1944 г. И.С.Лещинский представил счетверённую установку под КПВ. В «наземном» варианте КПВ был принят с низким колёсным двухстанинным станком под обозначением ПКП («пулемёт многокалиберный пехотный»). Потом к ПКП был принят более удачный и лёгкий станок Барышева, но главной областью внедрения пулемёта Владимирова остались лёгкие зенитные установки и вооружение бронемашин. Всеприменимым станковым многокалиберным пулемётом оставался ДШКМ.

ДШКМ сразу стал танковым зенитным пулемётом — он ставился на танки серии ИС, Т-54/55, Т-62, на БТР-50ПА, модернизированные ИСУ-122 и ИСУ-152, особые машины на танковом шасси. Не считая того, выявилась потребность в более массивном автоматическом оружии — в СССР для этого возвратились к пулемёту под 14,5-мм патрон, разработанный ещё перед войной уже с расчётом на автоматическое орудие. На Западе в главном предпочли перейти к мелкокалиберным автоматическим пушкам (здесь в значимой степени сказался опыт германских 20-мм пушек). В сентябре 1943 г. в Коврове началась разработка более массивного 14,5-мм пулемёта на базе 20-мм авиационной пушки В-20 системы С.В.Владимирова для борьбы с наземными и воздушными целями. 30 июня 1944 г. удачно прошли тесты 14,5-мм пулемёт Владимирова КПВ-44 и зенитная установка к нему, 22 ноября 1944 г. И.С.Лещинский представил счетверённую установку под КПВ. В «наземном» варианте КПВ был принят с низким колёсным двухстанинным станком под обозначением ПКП («пулемёт многокалиберный пехотный»). Потом к ПКП был принят более удачный и лёгкий станок Барышева, но главной областью внедрения пулемёта Владимирова остались лёгкие зенитные установки и вооружение бронемашин. Всеприменимым станковым многокалиберным пулемётом оставался ДШКМ.