Вернуться назад

Распечатать

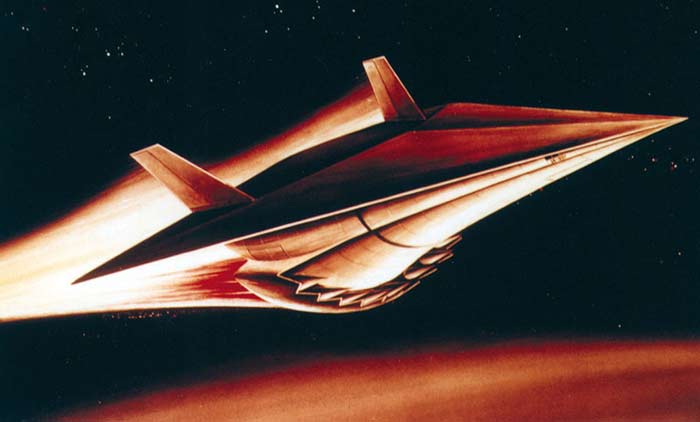

Проект воздушно-космического самолета Aerospaceplane (США)

Такая непростая и многоплановая работа, как подготовка и проведение программки Dyna-Soar, просто не могла не породить целую лавину побочных программ. Одним из схожих проектов, также инициированных ВВС США в конце 1950-х - начале 1960-х гг, была программка сотворения воздушно-космического самолета (ВКС) Aerospaceplane (не следует путать с проектом X-30 «Национальный воздушно-космический самолет» NASP (National Aero-Space Plane), разработанным в конце 1980-х гг). Концепция ВКС подразумевала создание крылатого пилотируемого аппарата, способного при помощи своей ДУ взмывать с обыденных аэродромов, разгоняться до орбитальной скорости, совершать маневренный полет в галлактическом пространстве и ворачиваться на Землю. Количество повторных миссий галлактического самолета предполагалось более 100.

Южноамериканские военные рассматривали ВКС как многообещающую многоцелевую галлактическую систему орудия для наступательных, оборонительных, разведывательных и транспортных операций. Большая часть работ велось в обстановке серьезной секретности, но всесущей прессе удалось узнать, что планы ВВС подразумевают разработку аппарата стартовой массой около 500 000 фунтов (227 т) и длиной около 60 м, способного летать на высотах до 480 км. Таким образом, по габаритам Aerospaceplane был должен затмить самый большой из самолетов, закладывавшихся в то время, - сверхзвуковой бомбовоз XB-70 «Валькирия». Главными аргументами Министерства обороны в защиту данной концепции были возможная маневренность и экономичность данной системы в сопоставлении с другими разрабатываемыми КА. Так, к примеру, для конфигурации наклонения орбиты на 30° орбитальный аппарат в виде капсулы с близким к нулю аэродинамическим качеством на гиперзвуке должен затратить горючее, равное массе КА, в то время как ВКС, растрачивая еще меньше горючего, мог снизиться в верхние слои атмосферы и, совершив маневр с внедрением аэродинамической силы, вновь выйти на орбиту, но уже с другим - необходимым наклонением.

Согласно исследованиям, Aerospaceplane мог быть существенно эффективнее (более высочайшая относительная масса ПГ) и экономичнее, чем РН, разрабатываемые в то время. На основании этого догадки делался вывод, что ВКС отыщет применение в галлактических исследовательских работах как система пуска неоднократного внедрения заместо разовых РН, также для перевозок «Земля - орбитальные станции». На теоретическом уровне аппарат рассматривался как некоторый безупречный самолет, а принципы воплощения орбитального полета, предполагающего внедрение ракет либо самолетов-носителей, числились промежными шагами в его разработке. Исследования вариантов ВКС как с горизонтальным, так и с вертикальным взлетом проводились Дивизией галлактических систем Командования систем ВВС США. Проект был начат Уэлдоном Уортом (Weldon Worth), директором Лаборатории авиационных ДУ (Aero Propulsion Laboratory) на авиабазе ВВС Райт-Патерсом. Вопреки обширно всераспространенному убеждению, не Dyna-Soar, а конкретно Aerospaceplane был первой суровой попыткой реально создать крупномасштабный транспортный аппарат, способный летать в космос и ворачиваться оттуда с внедрением подъемной силы при спуске в атмосфере.

Требования к ВКС были сформированы в документе SR-89774 Министерства обороны США от 1957 г., в каком исследовалась концепция галлактических носителей неоднократного использования. К 1959 г расширенная программка, получившая заглавие «Возвращаемая орбитальная система запуска» ROLS (Recoverable Orbital Launch System), предугадывала разработку одноступенчатого орбитального аппарата с горизонтальным взлетом и комбинированной ДУ, состоящей из ВРД и ЖРД, работающих на водянистом водороде и водянистом либо газообразном кислороде (либо водянистом либо обыкновенном воздухе). Полет в атмосфере был должен осуществляться с ВРД, а за пределами атмосферы - с ЖРД. На аппарате предусматривалась система для получения водянистого кислорода из атмосферного воздуха в процессе полета на околоорбитальной скорости на высоте 100-110 км. Так как для сгорания 1 кг водянистого водорода требуется 5-8 кг водянистого кислорода, завлекала внимание мысль сотворения такового ЛА с наименьшим припасом водянистого кислорода при взлете, достаточным для набора высоты.

Такая непростая и многоплановая работа, как подготовка и проведение программки Dyna-Soar, просто не могла не породить целую лавину побочных программ. Одним из схожих проектов, также инициированных ВВС США в конце 1950-х - начале 1960-х гг, была программка сотворения воздушно-космического самолета (ВКС) Aerospaceplane (не следует путать с проектом X-30 «Национальный воздушно-космический самолет» NASP (National Aero-Space Plane), разработанным в конце 1980-х гг). Концепция ВКС подразумевала создание крылатого пилотируемого аппарата, способного при помощи своей ДУ взмывать с обыденных аэродромов, разгоняться до орбитальной скорости, совершать маневренный полет в галлактическом пространстве и ворачиваться на Землю. Количество повторных миссий галлактического самолета предполагалось более 100.

Южноамериканские военные рассматривали ВКС как многообещающую многоцелевую галлактическую систему орудия для наступательных, оборонительных, разведывательных и транспортных операций. Большая часть работ велось в обстановке серьезной секретности, но всесущей прессе удалось узнать, что планы ВВС подразумевают разработку аппарата стартовой массой около 500 000 фунтов (227 т) и длиной около 60 м, способного летать на высотах до 480 км. Таким образом, по габаритам Aerospaceplane был должен затмить самый большой из самолетов, закладывавшихся в то время, - сверхзвуковой бомбовоз XB-70 «Валькирия». Главными аргументами Министерства обороны в защиту данной концепции были возможная маневренность и экономичность данной системы в сопоставлении с другими разрабатываемыми КА. Так, к примеру, для конфигурации наклонения орбиты на 30° орбитальный аппарат в виде капсулы с близким к нулю аэродинамическим качеством на гиперзвуке должен затратить горючее, равное массе КА, в то время как ВКС, растрачивая еще меньше горючего, мог снизиться в верхние слои атмосферы и, совершив маневр с внедрением аэродинамической силы, вновь выйти на орбиту, но уже с другим - необходимым наклонением.

Согласно исследованиям, Aerospaceplane мог быть существенно эффективнее (более высочайшая относительная масса ПГ) и экономичнее, чем РН, разрабатываемые в то время. На основании этого догадки делался вывод, что ВКС отыщет применение в галлактических исследовательских работах как система пуска неоднократного внедрения заместо разовых РН, также для перевозок «Земля - орбитальные станции». На теоретическом уровне аппарат рассматривался как некоторый безупречный самолет, а принципы воплощения орбитального полета, предполагающего внедрение ракет либо самолетов-носителей, числились промежными шагами в его разработке. Исследования вариантов ВКС как с горизонтальным, так и с вертикальным взлетом проводились Дивизией галлактических систем Командования систем ВВС США. Проект был начат Уэлдоном Уортом (Weldon Worth), директором Лаборатории авиационных ДУ (Aero Propulsion Laboratory) на авиабазе ВВС Райт-Патерсом. Вопреки обширно всераспространенному убеждению, не Dyna-Soar, а конкретно Aerospaceplane был первой суровой попыткой реально создать крупномасштабный транспортный аппарат, способный летать в космос и ворачиваться оттуда с внедрением подъемной силы при спуске в атмосфере.

Требования к ВКС были сформированы в документе SR-89774 Министерства обороны США от 1957 г., в каком исследовалась концепция галлактических носителей неоднократного использования. К 1959 г расширенная программка, получившая заглавие «Возвращаемая орбитальная система запуска» ROLS (Recoverable Orbital Launch System), предугадывала разработку одноступенчатого орбитального аппарата с горизонтальным взлетом и комбинированной ДУ, состоящей из ВРД и ЖРД, работающих на водянистом водороде и водянистом либо газообразном кислороде (либо водянистом либо обыкновенном воздухе). Полет в атмосфере был должен осуществляться с ВРД, а за пределами атмосферы - с ЖРД. На аппарате предусматривалась система для получения водянистого кислорода из атмосферного воздуха в процессе полета на околоорбитальной скорости на высоте 100-110 км. Так как для сгорания 1 кг водянистого водорода требуется 5-8 кг водянистого кислорода, завлекала внимание мысль сотворения такового ЛА с наименьшим припасом водянистого кислорода при взлете, достаточным для набора высоты.

Проектанты возлагали надежды, приняв данный подход уменьшить стартовую массу и размеры ВКС, который имел бы на борту только часть окислителя, нужного для взлета и набора высоты. ДУ с аккумулированием водянистого воздуха LACES (Liquid Air Collection Engine System) разрабатывали компании Marquardt и General Dynamics. Предполагалось, что LACES закроет просвет меж ТРД, которые работают при низких давлениях в камере сжигания и имеют сравнимо маленькое отношение тяги к массе, и «обычными» ЖРД, имеющими изрядно более высочайшее давление и, как следует изрядно наилучшее отношение тяги к массе. По проекту, в большенном воздухопоглотителе ДУ размещался ряд радиаторов-теплообменников (ответственный исполнитель - компания Garrett AiResearch), в каких водянистый водород шел в тонких трубках противотоком через входящий воздух. Низкая температура водянистого водорода заставляла воздух преобразовываться в жидкость, которая стекала в баки низкого давления. Этот «жидкий

воздух» потом закачивался насосом в камеры сжигания ЖРД подобно любому другому окислителю.

В конце 1960 - начале 1961 г инженеры Marquardt удачно показали базисную концепцию ДУ с внедрением макета фирменных радиаторов-теплообменников Garrett на щите в г Coryc (Saugus), Калифорния. Во время серии испытаний ЖРД тягой до 275 фунтов (125 кгс) удачно работали по 5 минут и поболее, используя окислитель, превращенный в жидкость из воздуха. Предполагалось, что ДУ аппарата будет скомбинирована из 3-х типов движков: ТВРД и ПВРД, работающих на водянистом водороде, и ЖРД, работающего на водянистом водороде и водянистом кислороде, приобретенном из атмосферного воздуха при помощи бортовой системы методом скопления, сжижения и разделения воздуха на кислород и азот Движки должны были вступать в работу поочередно по мере ускорения и высоты полета. Приводилась последующая обычная схема полета ВКС с установкой LACE:

1. Взлет и разгон на ТВРД до скорости, соответственной числу М=3.

2. Переход на ПВРД и разгон до скорости, соответственной числу М=8-10 с набором предельной высоты в отношении аэродинамической подъемной силы. В процессе разгона на высоте 100-110 км осуществляется скопление водянистого кислорода из атмосферы.

3. Включение ЖРД и разгон до орбитальной скорости.

4. Маневренный полет в галлактическом пространстве.

5. Возвращение на Землю.

Для пополнения припаса кислорода ВКС мог бы понижаться в атмосферу до высоты, на которой может быть аккумулирование воздуха, и потом продолжать полет в галлактическом пространстве. Согласно расчетам, масса системы Aerospaceplane в конце цикла скопления и наполнения баков водянистым кислородом до выхода на орбиту практически в два раза превосходила бы взлетную. Но исследовательскими работами, проведенными в 1960-1961 гг по программке SR.651 (общее исследование конфигурации, аэродинамики и ДУ), было установлено, что относительная масса конструкции одноступенчатого ВКС будет очень большой, а уменьшить ее до требуемой величины, возможно, станет может быть исключительно в 1970-е годы. В ответ на это были предложены атомные ДУ с магнитогидродинамическим (МГД) ускорителем, использующим в качестве рабочего тела водянистый азот, приобретенный из атмосферы. А именно, схожую установку имел ВКС, предложенный компанией Martin в 1961 г По размерам он примерно соответствовал бомбовозу XB-70A и мог бы взмывать с имеющихся военных аэродромов. Из его особенностей можно именовать выдвижные «гибкие» крылья, помещенные вдоль фюзеляжа, МГД-ускоритель на азоте, сжиженном из атмосферного воздуха, и радиатор в обшивке крыла и фюзеляжа, излучающий тепло, выделяемое ядерным реактором.

Проектанты возлагали надежды, приняв данный подход уменьшить стартовую массу и размеры ВКС, который имел бы на борту только часть окислителя, нужного для взлета и набора высоты. ДУ с аккумулированием водянистого воздуха LACES (Liquid Air Collection Engine System) разрабатывали компании Marquardt и General Dynamics. Предполагалось, что LACES закроет просвет меж ТРД, которые работают при низких давлениях в камере сжигания и имеют сравнимо маленькое отношение тяги к массе, и «обычными» ЖРД, имеющими изрядно более высочайшее давление и, как следует изрядно наилучшее отношение тяги к массе. По проекту, в большенном воздухопоглотителе ДУ размещался ряд радиаторов-теплообменников (ответственный исполнитель - компания Garrett AiResearch), в каких водянистый водород шел в тонких трубках противотоком через входящий воздух. Низкая температура водянистого водорода заставляла воздух преобразовываться в жидкость, которая стекала в баки низкого давления. Этот «жидкий

воздух» потом закачивался насосом в камеры сжигания ЖРД подобно любому другому окислителю.

В конце 1960 - начале 1961 г инженеры Marquardt удачно показали базисную концепцию ДУ с внедрением макета фирменных радиаторов-теплообменников Garrett на щите в г Coryc (Saugus), Калифорния. Во время серии испытаний ЖРД тягой до 275 фунтов (125 кгс) удачно работали по 5 минут и поболее, используя окислитель, превращенный в жидкость из воздуха. Предполагалось, что ДУ аппарата будет скомбинирована из 3-х типов движков: ТВРД и ПВРД, работающих на водянистом водороде, и ЖРД, работающего на водянистом водороде и водянистом кислороде, приобретенном из атмосферного воздуха при помощи бортовой системы методом скопления, сжижения и разделения воздуха на кислород и азот Движки должны были вступать в работу поочередно по мере ускорения и высоты полета. Приводилась последующая обычная схема полета ВКС с установкой LACE:

1. Взлет и разгон на ТВРД до скорости, соответственной числу М=3.

2. Переход на ПВРД и разгон до скорости, соответственной числу М=8-10 с набором предельной высоты в отношении аэродинамической подъемной силы. В процессе разгона на высоте 100-110 км осуществляется скопление водянистого кислорода из атмосферы.

3. Включение ЖРД и разгон до орбитальной скорости.

4. Маневренный полет в галлактическом пространстве.

5. Возвращение на Землю.

Для пополнения припаса кислорода ВКС мог бы понижаться в атмосферу до высоты, на которой может быть аккумулирование воздуха, и потом продолжать полет в галлактическом пространстве. Согласно расчетам, масса системы Aerospaceplane в конце цикла скопления и наполнения баков водянистым кислородом до выхода на орбиту практически в два раза превосходила бы взлетную. Но исследовательскими работами, проведенными в 1960-1961 гг по программке SR.651 (общее исследование конфигурации, аэродинамики и ДУ), было установлено, что относительная масса конструкции одноступенчатого ВКС будет очень большой, а уменьшить ее до требуемой величины, возможно, станет может быть исключительно в 1970-е годы. В ответ на это были предложены атомные ДУ с магнитогидродинамическим (МГД) ускорителем, использующим в качестве рабочего тела водянистый азот, приобретенный из атмосферы. А именно, схожую установку имел ВКС, предложенный компанией Martin в 1961 г По размерам он примерно соответствовал бомбовозу XB-70A и мог бы взмывать с имеющихся военных аэродромов. Из его особенностей можно именовать выдвижные «гибкие» крылья, помещенные вдоль фюзеляжа, МГД-ускоритель на азоте, сжиженном из атмосферного воздуха, и радиатор в обшивке крыла и фюзеляжа, излучающий тепло, выделяемое ядерным реактором.