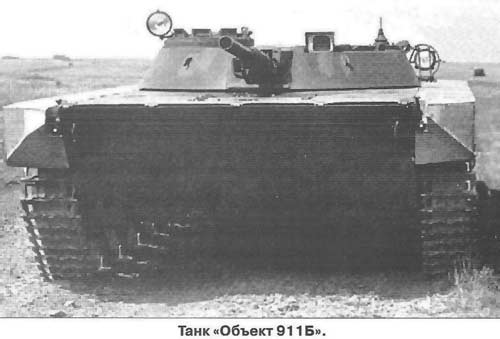

Опытный танк «Объект 911Б» (СССР)

Танк «Объект 911Б» был разработан весной 1963 г. в ОКБ ВгТЗ под управлением И.В. Гавалова. Ведущим конструктором машины являлся Ю.М. Сорокин. Плавающий авиадесантируемый танк создавался на базе опытнейший гусенично-колесной боевой машины пехоты «Объект 911», но без колесного движителя и с внедрением опыта проектирования легкого танка «Объект 906Б» с управляемым ракетным орудием. Опытнейший эталон машины, выпущенный в 1964 г., прошел фабричные тесты. На вооружение танк не принимался и в массовом создании не состоял.

Танк «Объект 911Б» был разработан весной 1963 г. в ОКБ ВгТЗ под управлением И.В. Гавалова. Ведущим конструктором машины являлся Ю.М. Сорокин. Плавающий авиадесантируемый танк создавался на базе опытнейший гусенично-колесной боевой машины пехоты «Объект 911», но без колесного движителя и с внедрением опыта проектирования легкого танка «Объект 906Б» с управляемым ракетным орудием. Опытнейший эталон машины, выпущенный в 1964 г., прошел фабричные тесты. На вооружение танк не принимался и в массовом создании не состоял.

Схема общей сборки танка предугадывала размещение фронтального отделения, представлявшего собой герметичный грузовой отсек (нужный для обеспечения плавучести), в носовой части корпуса; боевого отделения, совмещенного с отделением управления - в средней части корпуса и башне; МТО - в кормовой части корпуса. В грузовом отсеке размещались гидроцилиндры механизма натяжения гусениц, два топливных бака, две аккумуляторные батареи, гидроагрегаты управления волноотражательным щитком, трубопроводы гидросистемы управления подвеской и натяжного механизма, термоизвещатели и распылители системы ППО и часть ЗИП. Для доступа к узлам и агрегатам фронтального отделения в его крыше был выполнен лючок с броневой крышкой. Над топливными баками и под ними имелись люки, закрывавшиеся броневыми пробками. Не считая того, в фронтальном отсеке предусматривалась возможность размещения дополнительно 2-ух человек либо какого-нибудь груза. При нахождении в фронтальном отсеке людей обеспечивалась его вентиляция, а для их посадки имелись два лючка с броневыми крышками.

Экипаж из 2-ух человек размещался во вращающейся башне в специальной герметизированной броневой капсуле с усиленной антирадиационной защитой. На днище боевого отделения на специальной опоре устанавливался крутящийся пол, на котором монтировались сидение командира танка и планетарный шестеренчатый механизм приводов управления (ПШМ) с платформой механика-водителя. На платформе размещались сидеденье механика-водителя, рычаги и педали управления танком, рычаг переключения передач, тяги приводов управления (от рычагов и педалей до ПШМ), часть электрического оборудования и ЗИП.

Слева от орудия находился командир танка (он же наводчик), справа - механик-водитель, сидение которого закреплялось на вращающейся независимо от башни платформе. Автономная башенка механика-водителя с входным лючком вместе с платформой ПШМ создавали подвижное отделение для удаленного управления движением танка. Для наблюдения за полем боя и вождения машины у механика-водителя в башенке устанавливались три призменных перископических устройства ТНПО-170. Для вождения танка в ночных критериях употреблялся устройство ночного видения ТВН-2Б, монтировавшийся заместо центрального устройства ТНПО-170. Для наблюдения за полем боя и ведения огня из главного орудия командир воспользовался 2-мя смотровыми устройствами ТНПО-170 и одним перископическим прицелом - устройством наблюдения. Для входа и выхода командира из машины над его рабочим местом также имелся входной лючок, закрывавшийся броневой крышкой. Радиальный обзор командиру танка обеспечивался только за счет поворота башни.

Для более комфортного управления при движении танка задним ходом в ПШМ был встроен доп механизм, позволявший механику-водителю бьютро развернуть подвижное отделение управления снутри башни на 180°. Перед разворотом выполнялись фиксация и разъединение всех тяг приводов управления в том положении, в каком они находились в момент остановки машины. Доп механизм при развороте платформы автоматом реверсировался для сохранения постоянного порядка управления при движении задним ходом. После разворота все тяги управления вновь соединялись, а их единовременная фиксация снималась. При наличии реверсивной коробки становилось вероятным управление при движении задним ходом с такими же скоростями, как и при движении вперед.

В башне танка «Объект 911Б» устанавливались главное орудие, механизм заряжания (в нише башни), средства связи, приборы наблюдения и стрельбы, механизмы наводки. Не считая того, в боевом отделении располагался весь боекомплект танка, навигационное, электроосветительное и другое особое оборудование. Под вращающимся полом (он был связан с погоном башни особыми тягами) по днищу машины проходили тяги приводов управления (от ПШМ к агрегатам), электронные провода и трубопроводы. Удаление газов из боевого отделения при стрельбе из главного орудия выполнялось вытяжным вентилятором через лючок со шторкой в моторной перегородке. Кроме боевого отделения, в средней части корпуса размещались приводы управления водометными движителями и затворками водометов, привод управления жалюзи, аппаратура системы ППО, щитки и приборы электрического оборудования, воздуховоды системы вентиляции, гидроагрегаты гидропневматической подвески, трубопроводы и электронные провода.

В МТО располагались силовой блок с обслуживающими системами и водометные движители. Справа и слева от мотора находились эжекторы, соединенные с коллекторами выпуска мотора при помощи клапанных коробок. На эжекторах монтировался механизм защиты мотора от попадания забортной воды. Снутри эжекторов размещались радиаторы системы остывания мотора и масляные радиаторы соответственных систем мотора и МПП. Меж перегородкой МТО и движком устанавливался компрессор АК-150С с электрической муфтой выключения, вентилятор системы остывания компрессора и генератора, маслонасос гидросистемы управления подвеской и сливной топливный бачок. С левой стороны у моторной перегородки находился масляный бак с подогревателем, над движком со стороны перегородки - расширительный бачок системы остывания мотора. С правой стороны у моторной перегородки размещался воздухоочиститель с воздухопоглотителем, труба которого могла выдвигаться над машиной при движении на плаву. От воздухзаборника имелся отвод к ФВУ. Не считая того, в МТО располагались топливные баки и маслозакачивающие насосы, водооткачивающие средства, термоизвещатели и распылители системы ППО, система ТДА, тяги приводов управления, трубопроводы, маслобачок гидросистемы. Полная чистка МТО от отработавших газов мотора и паров масла осуществлялась вытяжным вентилятором ДВ-1К производительностью 700+100 м/ч, который устанавливался на крыше отделения около кормы и был обустроен оборотным клапаном, предотвращавшим проникновение воды вовнутрь машины.

В башне танка монтировалась спаренная установка 73-мм гладкоствольного орудия ТКБ-04 «Гром» и 7,62-мм пулемета ПКТ. Высота полосы огня могла изменяться в границах от 1140 до 1490 мм (при «нормальном» клиренсе 360 мм - 1400 мм). При стрельбе употреблялся комбинированный, бесподсветочный перископический прицел ПКБ-62 (типа «Щит»), поле зрения дневной ветки которого составляло 15°, ночной - 6°. Углы наводки спаренной установки по вертикали были в границах от -3 до +30°. Наводка орудия в обеих плоскостях осуществлялась как вручную, так и при помощи электромеханического привода «Кристалл» от пульта управления командира. Механизм поворота башни имел ручной и электромоторный приводы более обычный конструкции, чем планетарный механизм поворота башни танка ПТ-76Б. Переключение с электромоторного привода на ручной выполнялось при помощи кнопки, располагавшейся на ручке маховика ручного привода. Стрельба из орудия велась активно-реактивными выстрелами с кумулятивной боевой частью, имевшей бронепробиваемость 300 мм. Большая прицельная дальность стрельбы составляла 1300 м, дальность прямого выстрела - 800 м.

В боекомплект орудия входили 40 выстрелов, 27 из которых располагались в механизме заряжания в кормовой нише башни. Конструктивная схема механизма заряжания с гидроуправлением была взята у плавающего танка «Объект 906». Управление механизмом заряжания производилось с места командира при помощи специального пульта. По мере надобности имелась возможность ручного заряжания пушки. Механизм заряжания представлял собой замкнутую нескончаемую цепь, передвигающуюся в раме и состоявшую из 27 звеньев (труб). Вращение транспортера обеспечивалось электрическим приводом, либо при помощи маховичка от ручного привода. Боекомплект к спаренному пулемету составлял 2000 патронов, оснащенных в ленты по 250 шт. и размещенных в коробках. Не считая того, в танке укладывались 10 ручных гранат Ф-1 и сигнальный пистолете 10 сигнальными патронами.

Броневая защита машины была дифференцированной. Катаные броневые листы грузового (фронтального) отсека (в нем располагались механизмы, не действующие на боеспособность танка) и МТО сварного корпуса изготавливались из стали высочайшей твердости марки 2П и обеспечивали защиту от пуль Б-32 калибра 7,62 мм и осколков. Лобовой лист корпуса шириной 10 мм имел угол наклона от вертикали 45" и являлся противокумулятивным экраном для фронтальных броневых листов среднего отделения (обитаемой капсулы). Вертикальные борта грузового отделения и МТО имели толщину 8 мм, верхний и нижний кормовые листы и крыша корпуса - 6 мм. Днище в обоих отделениях шириной 4 мм изготавливалось из углеродистой стали. Фронтальные гнутые броневые листы среднего отделения имели толщину 35 мм, борта в высшей части - 45 мм, в нижней - 20 мм. Его кормовая часть состояла из 2-ух вертикальных листов шириной 35 мм, меж которыми находилась герметичная моторная перегородка. Для производства этих броневых листов применялась сталь средней твердости марки 49С. Днище среднего отделения было выполнено из углеродистой стали шириной 10 мм. Лобовая часть обитаемой броневой капсулы обеспечивала защиту экипажа и внутреннего оборудования от бронебойных снарядов калибра 76,2 мм с исходной скоростью 655 м/с с дистанции 2000 м, а борта - от пуль 5-32 калибра 14,5 мм с хоть какой дистанции.

Нужная твердость и крепкость корпуса обеспечивалась большенными толщинами листов, образующих среднее отделение, 2-мя продольными поясами П-образных балок фронтального отделения, также 2-мя поперечными поясами Н-образных балок и продольными внешними зигами днища в МТО. Применение штампованных листа днища и балок внутреннего набора позволило уменьшить количество сварных швов и уменьшить номенклатуру деталей, в итоге - уменьшить трудозатратность производства и сборки внутреннего набора корпуса. Масса железного корпуса машины по сопоставлению с танком ПТ-76Б была снижена с 5000 до 3500 кг при существенном росте его броневой защиты. Вдоль правого и левого бортов корпуса устанавливались съемные подкрылки, выполненные в виде емкостей, увеличивавших водоизмещение корпуса.

Башня танка сваривалась из гнутых железных листов (лобового. 2-ух бортовых, крыши и листов ниши) и устанавливалась на опоре с дюралевыми погонами и пластмассовыми шариками. Лобовой (шириной 40 мм на дуге 260°) и боковые листы имели переменные по периметру углы наклона от вертикали. Лобовая броня башни не пробивалась снарядами 76,2-мм пушки на дальностях стрельбы выше 2000 м. В фронтальной части башни ввари-залась рамка, отлитая из специальной стали, в какой имелись гнезда для крепления пушки. На крыше башни слева размещались лючок командира танка, отверстие для установки прицела и две шахты под смотровые приборы. В крыше также имелся вырез под установку вращающейся башенки механика-водителя. В высшей части ниши башни был изготовлен просвет для установки механизма заряжания пушки, который запирался крышкой из специальной стали. Установка более малогабаритной системы орудия «Гром» дозволила уменьшить высоту башни с 540 мм (на танке ПТ-76) до 310 мм, а как следует, и высоту танка на 230 мм, что также содействовало увеличению защищенности машины на поле боя.